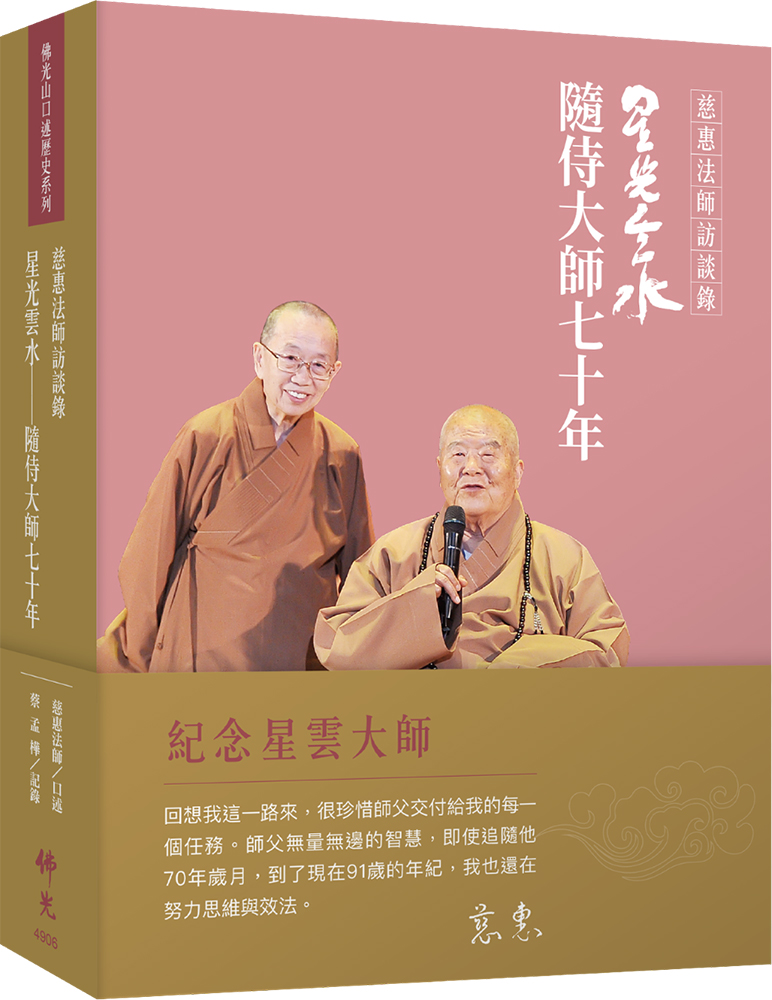

慈惠法師訪談錄: 星光雲水 隨侍大師七十年

| 作者 | 慈惠法師/ 口述; 蔡孟樺/ 記錄 |

|---|---|

| 出版社 | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| 商品描述 | 慈惠法師訪談錄: 星光雲水 隨侍大師七十年:慈惠法師,一位摩登的職業粉領上班族,她最初在下班後回家的路上,看到沐浴著太陽灑下的金光,僧袍在風中飄動的,一位出塵的出 |

| 作者 | 慈惠法師/ 口述; 蔡孟樺/ 記錄 |

|---|---|

| 出版社 | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| 商品描述 | 慈惠法師訪談錄: 星光雲水 隨侍大師七十年:慈惠法師,一位摩登的職業粉領上班族,她最初在下班後回家的路上,看到沐浴著太陽灑下的金光,僧袍在風中飄動的,一位出塵的出 |

內容簡介 慈惠法師,一位摩登的職業粉領上班族,她最初在下班後回家的路上,看到沐浴著太陽灑下的金光,僧袍在風中飄動的,一位出塵的出家人,他是「北門口的師父」。佛緣巧合,從一齣佛誕節擔綱演出的〈蓮華女的覺悟〉舞台劇開始,一生追隨星雲大師翻譯七十年,從台語到日語,深入翻譯三昧。 慈惠法師是當年台灣留學日本,第一位取得碩士學位的比丘尼。他被譽為佛教界「第一才女」,文化、教育事業遍及全世界;他是佛光山律儀的最高「執法官」,他的嚴格、嚴厲,正是另一面的大慈悲之心。 他協助大師翻譯七十載,最後能「翻譯一切」,從僧伽教育到社會教育,從音樂到學術,從「世間」,翻譯到「佛界」,成為:佛說的、人要的、淨化的、善美的幸福人間佛教。 星雲大師說:「美國西來大學、台灣佛光和南華兩所大學,一磚一瓦也是慈惠替我去籌建。大學之外,他除了擔任過普門中學校長,今天佛光山多方面的教育事業,從幼兒園、國中小、高中,到佛學院、都市佛學院、海內外的中華學校、大專青年佛學夏令營等,能在世界各地發展,他真是功不可沒。我在台灣到處講經說法,都是靠慈惠替我翻譯台語,他還以優異的成績取得日本大谷大學文學碩士學位,我到日本弘法,他就替我翻譯日文……七十餘年,從不間斷,也沒有要求我放過一天假,他整個『色身交給常住,性命付予龍天』。放眼古今的比丘尼,也沒有這種人才。佛教東傳中國二千多年來,也有不少傑出的比丘尼,但能在教育上,幫忙建幾所大學,邀請多少優秀的老師,普遍的發展全世界的佛教教育,能有幾人呢?」 91歲高齡的慈惠法師,口述的這部佛光山開山史,記載了佛光山從無到有的歷程,細述了星雲大師為佛教培養人才的用心良深,紀實台灣佛教七十餘年發展的軌跡,更見證了台灣比丘尼對世界佛教的偉大貢獻!其中佛門師徒的相互知心,彼此尊重,溫潤含光的慈愛,彰顯人間佛教人情味的深義!

作者介紹 慈惠法師/口述慈惠法師,法名心玄,號依中。台灣宜蘭人,俗姓張,1934年生。父親張輝水為宜蘭雷音寺護法,童年時期親近雷音寺,直至1953年星雲大師來到宜蘭弘法,因緣際會成為大師的台語翻譯,同時加入佛教青年歌詠隊。1956年起,參與籌辦宜蘭慈愛幼稚園,擔任首任園長。1962年奉派至三重佛教文化服務處,負責《覺世旬刊》等編務工作。1965年大師創辦壽山佛學院,擔任首位監學老師,同年10月依止星雲大師披剃,11月在苗栗法雲寺受具足戒。1986年受法為臨濟宗49代弟子,法號:智通。法師嫻熟國語、台語、日語,擔任星雲大師的翻譯七十年,譯語高雅流暢,被譽為「佛教界才女」。歷任佛光山寺管理人、佛光山首任都監院院長、佛光山教育院院長、佛光山文教基金會會長,及《覺世旬刊》、《普門雜誌》發行人等等,一生受獎無數。法師一生佐助星雲大師弘法、辦學,籌組佛光山教團系統大學,亦擔任佛光大學、南華大學董事長,在佛教辦學事業,居功厥偉。2011年起擔任「開山寮特助」,佐理大師事務。此為法師最引以為榮之務。著作有:《佛經概說》、《諦聽生命之歌》、《古今譚》,及改編的「三好兒童系列」套書等。蔡孟樺/記錄台灣屏東人,13歲皈依星雲大師,1991年進入佛光山編藏處,1996年就讀佛光山叢林學院,1998年應大師邀請,加入佛光山法堂書記室擔任書記。2000年大師創辦《人間福報》帶領書記全員參與編報,主編副刊十年。於此同時,於佛光大學文學研究所進修,兼任香海文化出版社執行長,編輯出版大師著作百多本以上。2012年回到本山,承侍大師身側,參與大師各系列編寫計畫,主編《百年佛緣》、《獻給旅行者365日》等,2016年銜師命主編365冊《星雲大師全集》及395冊增訂版。著有《青年書簡:心中的風鈴》、《青年書簡:溫柔的記憶》、《書香味》等套書。現任佛光山人間佛教研究院副院長、《人間佛教學報.藝文》主編。

產品目錄 《佛光山口述歷史》編輯序〈佛教界的才女──慈惠法師〉星雲大師序〈慈惠法師──人間佛教文教的耕耘者〉心保和尚序〈喜悅一生,一生喜悅〉慈惠法師自序第一章 蘭陽,我成長的故鄉一、洋溢歌聲與愛的搖籃二、我們的大時代,小百姓的憂患人生三、我的求學歷程四、摩登粉領上班族第二章 我與雷音寺的佛緣一、在北門口初見「師父」二、快樂學中文,扎根藝文弘法三、銀河月光下的弘法記憶四、慈愛幼稚園,踏上教育之始第三章 弘法的鑼聲響起一、佛教文化服務處,任重道遠二、壽山佛學院的師生善緣三、壽山佛學院遷移佛光山第四章 日本留學生涯一、佛教大學,知名學者雲集二、京都歲月,所見所聞都是良師三、大谷學風鼎盛,名聞遐邇第五章 佛光山,通往永恆喜悅的大門一、從硬體建設到僧團建構二、都監院,僧團運籌帷幄的中心三、高樹法幢,樹立寺院「法會」新典範第六章 終生教育的園丁一、僧伽教育,為佛教培育好苗子二、社會教育,文心化世結善緣三、建設文教橋梁的鑑真圖書館第七章 佛光山建寺與興學的規劃一、佛光山寺院功能多元化二、城市高樓建寺院,創新佛教史三、佛光山辦的第一所大學:美國西來大學四、國內首創的佛光大學,工程艱鉅繁瑣五、興學傳奇,再辦南華、南天、光明三大學第八章 佛光文化的傳播一、《佛光大藏經》的編纂因緣二、佛光山文教基金會的發展三、佛光山藏經樓的功能方向第九章 隨侍翻譯七十年一、翻譯,我的入道因緣二、翻譯台上的善因好緣三、翻譯要訣與角色定位四、師父獨一無二的「講演氣質」五、翻譯最終章:以心印「師心」第十章 回望,我的生命之河一、我的人生觀:淡中有味,有無皆美二、我的修行觀:我對人間佛教的體認附錄1:人物訪談——我們認識的慈惠法師佛光教育的開拓者 ◎楊朝祥如是,如佛——效法慈惠長老 ◎林聰明博士等級的信仰 ◎廖乾榮慈惠長老,此生為護持大師而來! ◎黃國芳「以不要而有」的大菩薩境界 ◎程恭讓柔軟的心、嚴謹的律、深究的藏——記佛光山長老慈惠法師 ◎辜懷箴永遠的恩師——生命中的貴人 修行路上的明燈 ◎慧哲法師回首來時路 青山依舊在 ◎性瀅法師隨分飲啄 機關不露 ◎永本法師慈惠光耀,師志長存——我認識的慈惠法師 ◎滿可法師佛教才女慈惠長老 ◎如常法師潛移默化的提攜 ◎滿蓮法師念茲在茲 全盤接受——我見到的惠師父 ◎覺省法師附錄2:慈惠法師記事附錄3:慈惠法師榮譽事蹟採訪後記:大孝全忠——久久的虔誠 ◎蔡孟樺

| 書名 / | 慈惠法師訪談錄: 星光雲水 隨侍大師七十年 |

|---|---|

| 作者 / | 慈惠法師 口述; 蔡孟樺 記錄 |

| 簡介 / | 慈惠法師訪談錄: 星光雲水 隨侍大師七十年:慈惠法師,一位摩登的職業粉領上班族,她最初在下班後回家的路上,看到沐浴著太陽灑下的金光,僧袍在風中飄動的,一位出塵的出 |

| 出版社 / | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| ISBN13 / | 9789574577972 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9789574577972 |

| 誠品26碼 / | 2682623598003 |

| 頁數 / | 936 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 17X23CM |

| 級別 / | N:無 |

| 提供維修 / | 無 |

內文 : 星雲大師〈序文〉說:我一生要感謝的人太多,但協助我弘揚人間佛教、推展佛教事業中,慈惠法師是我主要感謝的一人,如果沒有他任勞任怨隨我四處弘化,在講說中翻譯數十年,我無法與大眾溝通交流;如果沒有他及慈莊、慈容、慈怡等為我做推動佛教教育工作,無法培育出一批又一批的僧伽人才;如果沒有他協助文化事業:《覺世》、《普門》、《佛光大藏經》、佛書出版等,佛教文化弘法難有今日的蓬勃;如果沒有他幫忙接眾、納眾,佛光山教團難有今日之規模……。(詳見附錄)

第四章 日本留學生涯(節錄)

佛教大學 知名學者雲集

我父母親對於兒女的教育、前途,向來比較開明,聽由我們姊弟兩人適情適性的發展,並未規定我們一定要做什麼。但是對於一對兒女愛讀書、能讀書,考試成績名列前茅,做人也本分,想來在父母親心中也是很欣慰的。聽說師父要送我去日本讀書,別提他們心中有多麼歡喜了!

我那時去讀書,從沒有想要拿學位或要怎麼樣計畫,只是一個念頭,覺得自己跟隨師父出家、做事這麼久,能讓我有一段時間沉潛下來進修,看看自己、反省自己,機會難得。

台灣當時也有很多出家眾在日本留學,但也常聽到一句話說:「男眾不能到日本去讀書,因為多數去日本留學的男眾都還俗了。」所以各佛寺大都是女眾前去,男眾法師去留學的確實不多。

我常常講,慈怡、慈嘉和我三人間,師兄弟的角色轉換,可說是一個典範!在佛學院我是老師,慈怡、慈嘉是學生;我們三人一起去留學,就變成了「同學」。這種關係的轉換,後來在佛光山持續發展當中,也有很多例子。

那時候我們三人傻傻地,也不知道留學是怎麼一回事。到了機場,才想到我們到佛教大學念書,究竟要讀什麼科系呢?就問師父:「我們要讀什麼?」

師父隨口答:「這樣吧!慈嘉讀社會福利、慈怡讀歷史、慈惠讀教育好了。」我們就依照師父講的去到日本留學了。

到了學校以後,才知道佛教大學的教育學系剛剛成立,並沒有很厚實的師資,許多人都勸我不要去讀,我就寫信請示師父。

師父很快回信說:「那就隨你吧!你想要讀什麼系,就自己去選讀。」

心想,畢竟我是一個出家人,雖然擔任師父的翻譯這麼長的時間,在佛學院也做了這麼多年的老師,看起來似乎懂很多佛法,但是自覺缺乏條理,也缺乏系統與次第,於是決定趁這個機會好好地研讀佛學。所以我就進了佛教學系,慈嘉進社會福利系,慈怡進歷史系。

至今,我仍覺得自己當時做了正確的選擇。而師父為慈嘉、慈怡所選的系,也都適合他們的性格發展。奇特的是,我雖未選擇「教育」,回到佛光山之後,我卻走上教育的不歸路,從佛教的叢林學院教育,一路到社會教育,又到中小學、大學教育,無一不參與其中。甚至曾經擔任好幾年的普門中學校長,也到社會上一般的大學授課,雖不敢說「教育達人」,但至少也是一路與教育同行。

校風重男輕女,師父倡導平等

佛教大學文學部佛教學系位於京都知恩院,是淨土宗的總本山,等同於佛光山宗委會一樣的中心。佛教大學新生入學後,一定要帶到總本山「知恩院」禮祖。這個制度,感覺上很有宗教世代傳承的意義,同時也覺得身為這個學校的學生,能與此校的祖師心靈對話,特別有一種莊嚴的美感與深入內心相應的感受。但不知其他的同學,是帶著什麼樣的心情呢?

學校重男輕女的觀念,當時很嚴重,我有一位比丘尼同學很優秀,長得端莊美麗,是淨土宗道場派下的住持,後來拿到博士學位,她想留在學校,校方卻沒有給她上課的機會,只能當舍監。

還有一位比丘尼,也是他們派下的弟子,聽說她留學印度非常優秀,梵文造詣一流,到了上梵文課大家都要請教他。但是佛教大學只給她開一門課,也沒有給她擔任其他職務。比較起來,在台灣同一時期,基本也是重男輕女的社會,但師父處處都想方設法的提升比丘尼地位,一心要為佛教兩性的平等而努力,真是不可同日而語。

為什麼日本佛教學系的男眾比較多呢?在日本「佛教系統大學」中,有一些指定科目,是他們派下弟子擔任住持必修的課程。所以他們派下的子弟想做住持,就務必要到大學修習這些課程,因此才會有很多男眾到佛教大學來讀書。

來到異國學習,除了該修習的本科學分,不算在內的學分我也把握機會盡量選修。師父說:「既然去了日本,就多學習嘛!」因此,我幾乎所有的時間都用來選修課程,每天就是聽課與讀書,其他的時間簡單打理生活,自己準備簡易餐食,天天都是過這樣的日子。

肩負使命,唯有沉潛讀書

我在佛教大學讀書的時候,梵文是必修課程,第一個學期的第一堂課,教室坐得滿滿的。但春日井真也教授走進教室看一看,卻立即掉頭就走。

他說:「我走錯教室了!」

大家趕緊回說:「沒有錯啊!老師,梵文課就是這間教室!」

他說:「我開的課,不可能有這麼多學生!」

我們再說:「老師!沒有錯,就是這間教室啦!」他才進來上課。

他上課的第一句話就說:「我開課從來沒有過這麼多學生,今天這麼多學生是不正常的。到了學期末,我一定把你們整到一個都不剩!」

大家當然不敢頂嘴,但我心裡想:「那就等著看吧!」

果然到了學期末,四十個學生只剩下我一個!

他的教法是什麼呢?一個梵文名詞常有二十幾種變化,全部都要背。每一次上課就叫我們站起來背,不會的就在那裡罰站。不一會兒教室裡面就站滿了人,因為都背不下去!後來大家都不敢來上課了。

我從來都沒有被罰站過,教授看到只剩我一個,覺得有點訝異。

他就說:「嗯,你不錯!跟我寫論文好嗎?」

我想,教授肯收我,那論文一定也不難通過吧!

我就回答:「謝謝老師,如果老師不嫌棄,我很願意。」

他說:「好,那你就寫《異部宗輪論》!」就這麼一句話,他成為我的論文指導教授。當時以為是「異部宗門論」,但經查資料,原來是《異部宗輪論》,可見得「此論」並不是普通的困難。

春日井真也教授與一般的老師非常不一樣,他在印度教了十年書,上課的時候曾經跟學生說,印度總理甘地夫人是他的好朋友。有一次他聽說佛陀的頭蓋骨舍利還在,就很希望前去禮拜。

他找到機會就跟總理要求說:「能不能讓我瞻仰一下佛陀舍利?」

總理也真的滿其心願帶他前去,因為總理有特權。

前去瞻仰的時候,過程十分繁複,必須是整個人進入大舍利壺裡面,而此壺一共有三十六道門,每一道門都有一把鑰匙,而且這三十六把鑰匙交由三十六個人分別保管。所以必須把三十六個人的鑰匙集合起來,一道一道的開啟三十六道門,才能到達安奉舍利的地方。終於到達之後,教授禁不住跪下來,用顫抖的手去觸摸舍利。

他說:「能夠以這個凡軀,觸摸到聖人的舍利,非比尋常的感動!」

沒想到教學如此嚴格的老師,竟是一位那麼感性的學者!他為了感受佛陀在菩提樹下、金剛座上夜睹明星,而開悟成佛的過程,於是選擇那一年十二月初八日,坐在印度佛陀成道的菩提樹下體驗。

他說:「一定要在那個空氣、那個情境下,才能體驗佛陀的經歷。」

《佛傳》裡說,佛陀因為修苦行而導致非常虛弱,直到接受牧羊女的乳糜供養後,恢復了體力才去禪坐。所以,教授去體驗禪坐之前,也連續幾天沒有吃東西。

他講述飢餓的感覺:「開始餓的時候很痛苦,餓到額頭冒冷汗,頭部轟隆作響,全身暈眩無力,甚至噁心想吐,懷疑死神就在旁邊等候,簡直無法忍受!可是熬過了那個不堪忍受的過程後,身心好清明,腦子非常清楚!這時也體驗到佛陀在十二月初八的氣候、溫度下,身心怡悅的禪坐境界。」

聽教授這麼述說,對於他平常授課嚴峻,甚至有點不講情理的印象,立即改觀。覺得他有這麼感性的一面,內心的世界應該也是很豐富美好的吧!

我跟著教授寫論文兩年,他每年春季一定會帶著指導的學生,到山上踏青郊遊。山上有一個喝茶的茅草屋,一定要選某個窗子邊固定的位子,讓大家坐下來喝茶。因為從那扇窗子看出去,春櫻滿山、雲霧飄渺,有如山水畫,而窗子就像畫框,景色很美。

從他的形容,感覺美得不得了,大家都很期待。那一天快到了,上課的時候,他就問:「要去的人舉手報名。」

我每一次舉手,他就當場說:「你不可以舉手。」

啊!當著這麼多同學的面這樣說,讓我好尷尬喔!

他也很坦白地說:「你不可以去。」可是並沒有說出理由。

我心想:「大概因為我是出家人吧!中國佛教傳統的出家人吃長素,跟大家出去吃飯不方便。」教授他不讓我去,我也沒理由抗議。

當我論文通過了,教授特別找我去談話。這時候他才說:「我為什麼不讓你去山上的茅草屋喝茶?你要知道,你來讀書是有使命的,不可以出去玩!他們可以,但你不行!」

聽完,頓時感動不已。身為教授,他連學生的「使命」都考量到了!這份厚重的心意,我怎能不滿心感謝老師呢!

讀書專注的秘訣,與翻譯互通

一路讀書,到後來會讀出一點秘訣,我想可能因為學習翻譯的關係——翻譯要很專注,一上台,不管台前聽眾怎麼騷動,就是要立即進入狀況。我平常雖然很忙,但只要坐在桌子前面,自然就進入專注當中,不會受到干擾。也因為這樣,到現在還能寫一些東西。

那時候谷大的碩士班,一學期大概要修二十八個學分,有些學分是必修的,必修課程大都很重要,但也有讓我感到痛苦的必修課。比如谷大校方規定,一定要選祖師親鸞上人的這門課,上這堂課對傳承中國佛教的我而言,有許多衝突與矛盾。

親鸞上人,是把日本和尚可以娶妻的風氣帶進歷史的創始人。他的妻子也是比丘尼(惠信尼),雖然結婚當時兩人都是還俗狀態,是國家預備定僧眾的罪之前,勒令他們還俗的,但後來改判無罪,才又繼續他的出家身分。而這堂課,將他們夫妻日常來往的書信,也編成了教材,這些是中國佛教所不能容許的。

我在谷大的時候,距離親鸞上人的年代已有七、八百年,不但日本「淨土宗」確立他是聖人,社會上所有的人都崇拜他,稱他為「親鸞聖人」。很顯然地,他對老百姓有著無上的貢獻,在那戰亂頻仍、政局混亂、百姓流離失所,多數人不識字的時代,為苦難人民找到「念佛生西」的希望,這也是功德無量之事。

但我最大的障礙是他們有一句話,中文意思是「肉食妻帶」,對這句話,我沒辦法跨越過去,因為心裡會有個反駁的聲音──佛弟子有好幾種,也有理所當然的在家居士啊!既要「肉食妻帶」,還俗成為大長者、大居士,不也是很順理成章嗎?所以我每一次上課,覺得這部分與佛陀的聖教有落差,因此就聽不下去。 但是我也告訴自己:「既然是留學,也是一種參學,尤其親鸞上人這麼有名氣,他倡導這些理念還得到日本大眾這麼的認同,我應該從歷史或學術立場來了解這麼一位祖師。」我就以這種想法,勉強讓自己安定下來聽課。後來我也不再掙扎,乾脆在上這堂課時,把時間用來寫信給師父,報告學習近況,也算是有效的善用時間了。

不過,雖然日本和尚有「肉食妻帶」的習俗,但是日本和尚在養成過程中,一定要通過佛教嚴格的戒律訓練,包括「行腳僧」體驗,無論是誰想要承擔住持的重任,便都要先修滿規定的學分。

有一次在現代化的電車上,坐著一位很傳統的和尚,令我有著很深刻的印象。那天下著大雪、天氣很冷,和尚戴著圓形的斗笠,身上穿著單薄的行腳裝,手拿一根錫杖,很有威儀地坐在椅子上。

雖然下著大雪,可是他仍然穿著有洞的傳統草鞋,草鞋上的繩子綁在腳上,走路的時候磨擦流血,腳上都是一條條的血痕,有些已經凍到乾裂了!而他並不為這些小事操心,整個人散發出泰然自若的安然,任誰看了都會很受震動。

本來大家上車都在講話,一看到和尚端肅地坐在那裡,大家都安靜下來。那一次的見識,讓我覺得不能以偏概全地說日本和尚沒有修行。心想,如果他們能夠「從始而終」的保持下去,不知日本要出多少高僧了。

日本人有一個優點,就是懂得守護、堅持傳統。所以和尚在修行的過程中,也是一樣堅持從中國傳承過去,再融入日本文化的傳統。在京都有些寺廟門口,常常還能看到這樣的行腳僧,出現在人潮中,當地人不會覺得他是奇裝異服,因為知道他在修行。(節錄)

————————————————————————

第九章 隨侍翻譯七十年(節錄)

翻譯,我的入道因緣

在我們那個時代,翻譯是一個很重要的事情,因為台灣佛教徒大多數聽不懂國語,所以非常需要閩南語翻譯的人才。

但佛教團體並沒有注意到這個重要性,當然也就不會特意培養翻譯人才。今天有法師來講經說法了,就看誰聽得懂國語,同時又能講比較文雅的閩南語,就請他上台翻譯。在宜蘭時期,最早為師父翻譯的是莊法師的父親李決和居士,他是一位很恭謹虔誠的老前輩。

等到後來,我進入佛門的時間長了,擔負的任務多了,才漸漸體會到:師父為什麼要把翻譯工作,交給我們年輕人。他最初應該不是單一的只為了培養人才而已,其實更主要的原因,是為了度化青年學佛,讓青年有機會親近寺廟,然後漸漸地想要學習佛法。

各省不同口音,令我緊張不安

那時候年輕,翻譯緊張的原因有兩種,一是不懂佛法;二是法師們的鄉音很重。許多人都說師父的揚州口音不容易聽懂,也不知道為什麼,一開始我雖然緊張,但不覺得師父的口音會帶給我困擾,反而聽得滿自然的。

令我緊張的事情,是因為師父很好客,每週六共修會,接受邀請來講經開示的法師,面孔都不一樣,當然鄉音也不同。譬如:南亭長老、演培法師,或在家居士朱斐、孫張清揚等等。他們來了,師父一定會請他們開示,而我就需要在旁翻譯,這就會讓我緊張得寢食難安。

後來,我想出了克服緊張的辦法。那就是在吃過晚飯,要上台之前,先聽聽師父與這些貴賓們都談些什麼內容,一方面也熟悉他們的鄉音,這樣到了台上,也就不會那麼緊張了。

演培法師很特別,他和師父同是揚州人,但是他的口音很不容易聽懂!除此之外,法師所說的許多佛學名相,我也從來都沒聽過,甚至不明白究竟是什麼意思? 師父講話,比較不會咬文嚼字,他的表達比較口語化,也不會講一些艱深的佛學名相,所以比較容易翻譯,至少前後意思連貫起來就聽懂了。

記得有一次,南亭老法師要來講《八識規矩頌》,我一個在家眾,沒有讀過佛學院,哪裡知道什麼《八識規矩頌》?所以我帶著滿頭霧水,以及惶惶不安的心情上台,真不知道當時是怎麼翻譯下來的。要將經文翻譯成閩南語已是一個難題,又加上老法師鄉音重,以及佛學名相深奧等等,更是難上加難。

又有一次,為南亭老在戒場翻譯,他竟然跟我說:「我講長一點,你再翻譯,讓彼此可以多休息一下。」既然長老開口,我自然不敢有什麼意見。但他老人家卻沒想到,他講長一點,我可要花費多少倍的專注力,來記憶這麼長的內容,這又是多麼大的挑戰哪!

幫其他老法師翻譯時,也常常有搞不懂的狀況。

譬如東初老法師講演的時候,所引用的譬喻都在講股票,五、六十年前,我哪裡知道台灣的股票是怎麼一回事?那麼多的漲停板、跌停板、利多、利空、斷頭等各種術語,我完全聽不懂!可是他講得很順口,而且一直講不停。

我想:「好吧,我也拼了。」

他講了一長串,講完後竟對我說:「現在給你講。」而他就自己走掉了!

他是老法師,他要走,也沒有什麼辦法可以多留他一會兒。而我只能硬著頭皮撑下去,不知所以的把那堂課給講完。

還有一個更艱難的課題,閩南話在平常生活上的對談,跟台上的講演是很不同的。一般人都很難用閩南語讀出詩詞或古文,更何況是艱深難懂的佛學名相!幸好我父親平常講話,都是使用標準的閩南語,談到與詩詞相關的內容,則以漢文讀出。這一點,也幫了我很大的忙。

三種力量,鼓舞著我前進

我們平常講話都沒有用到那些語彙,所以在搞不明白的情況下,有時在台上我也會有一、兩句話含糊帶過去,可是台下的李老居士是讀漢學的,漢文很好,他每一句都很認真聽。

雷音寺還有一位老太太,大家稱她「金梅姑」,她的漢學也是一流的,對於發音上的錯誤,他們立即聽得出來。

如前面談過的,我在台上講,台下莊法師的父親李決和居士,以及雷音寺的老菩薩,常常等演講結束後,就把我叫過去指導:「我跟妳講,這個字不是這樣子說哦……。」

譬如《阿彌陀經》裡面的「復次,舍利弗」,我閩南話翻譯為「ho̍k tshù siat li̍p hu̍t」,他們說「ho̍k tshù(厚次)」,那個字是破音字,要念成「hiù tshù(齁次)」。

還有《阿彌陀經》裡的「遍覆三千大千世界」,我翻成「phiàn ho̍k(厚)sann tshian tāi tshian sè-kài」,也不是那樣念的,應念成「phiàn fù(覆)sann tshian tāi tshian sè-kài」。

那時候雖然有壓力,但是我很感謝那些老人家,真的很愛護一個年輕人,願意主動來幫助我慢慢成長,所以我都會很認真的學習,不會認為他們挑剔我,也不會想:「你們是前輩,既然你們學問好,就由你們來翻譯好了。」

所以在這樣的情況下,雖然自身有所不足,但師父既然讓我承擔了,我就努力的來完成使命。

對於翻譯,我一直都很緊張。可能,「緊張」也是我對自己要求的一種動力吧。當時每星期六的念佛會在晚上共修,其他的集會、開示、講經,通常也在晚上舉行;我是上班族,五點下班得先趕回家晚餐、盥洗,然後再趕到佛堂來翻譯。由於時間上的緊迫,加上台上、台下的緊張,每次都是像要趕著上戰場一樣。所以後來腸胃不太好,大概這也是原因之一。

當我面對著心中一直存在的不安感時,卻有三個原因,給了我很大的鼓勵。

第一、師父從來沒有責備或嫌棄過我,反而一直給我很正面的鼓勵,讓我覺得很有信心。他會說:「台下聽眾都有很好的反應哪!」或「你今天翻譯得特別好!」其實最大的動力,就是來自師父本身,他每一次上台,身上自然散發出來的安定感,會讓你很有信心的跟著他。

第二、那些前輩老人家,讓我感受到的是他們真正的慈悲與愛護

後輩之心,總是很樂意給我許多的提點與指導。

第三、很感謝我的父親,我被選中成為師父閩南語的翻譯者,他很引以為榮。每一次任務完成回到家,爸爸就等在家門口大聲歡迎說,「哇!真厲害,今天又完成一個重要任務了。稍等,稍等!」然後就提著一個食物容器,到外面採買餛飩湯,或買了熱湯麵,熱騰騰的提著回來犒賞我,而且開心地說,「你今天有功德,請你吃消夜!」父親的喜悅,也是鼓勵我一路向前的力量。今日回頭來看,父母親都是生命中的貴人,在我與弟弟幼年、青少年成長期,給了我們滿滿的愛。但是若要比起來,媽媽是爸爸的太陽,熱情地照亮著爸爸。而爸爸慈愛的胸懷,令我們兩個子女深感幸福。

大家對我的鼓勵,讓我覺得很溫馨。講起來,我的因緣真的很好,能遇到這麼多的善知識,都在身邊成就、鼓勵我。

師父需要翻譯,我立時出現

自從有幸成為師父的台、日語翻譯侍者,我心中暗暗立願:

「無論師父有沒有主動找我,只要知道他即將上台,或可能上台講演、開示,我一定隨時都在旁邊待命。」同時也一直很注意什麼時候該上台,免得讓師父掛念。

換句話說,師父並未指示過我何時該上台。因此,我也只有努力的自我觀察、了解。得出的結論就是:場合不同,上台的時間點也跟著不同,所以最好能待在就近的地方,靈敏、專注的等待,靜候適合的時間點出場。這就是日常我所須做好的準備。

除了上述的「隨時待命」很重要;還有一點「避免出現」也很重要,例如皈依典禮當中,有一個環節須要頂禮和尚,我也會事先避開。所以當師父走上台主法,現場唱起〈爐香讚〉,那時我就在台下靜靜等候,即使後來出家了,也不會在那時候上台。

我總想到,三皈五戒與甘露灌頂的典禮,在唱誦三遍「南無香雲蓋菩薩摩訶薩」時,現場大眾都要對著台上象徵佛陀的佛像頂禮三拜,而我,何德何能可以站在台上,沾著佛陀的光來給人禮拜呢?所以我一定等到〈爐香讚〉唱完,大家禮拜完畢,問訊之後,我才走上台。

這個時間點,要能把握得恰到好處;那就是當師父拿起麥克風開示,我已經站定,而且不慌不忙地立即跟著開口翻譯,就像我早已在台上等待了很久一樣。這種連貫性,通常都是一氣呵成,也是長年合作的一種心靈默契。

所以,我從最初,就時時提醒自己,既是個侍者、也是個弟子,而習慣於走在師父左側後方一小步,到後來就成為生活上的自然。這從很多場合的歷史照片上面都可以得知,從始至終,我都是持著這樣的信念。

我從當年一個上班族,成為受到師父訓練、調教的,緊張的實習生,到最後成為專職的翻譯者,從來不會有自己的立場,心裡只有一個很重要的信念:我是師父的一個侍者,也是專職的翻譯員。

因此,儘管得到這麼多的讚美,這麼多的榮耀,但是對我而言,我覺得能做好師父身邊稱職的一個翻譯侍者,這就是我最大的歡喜。所以,任何一個鏡頭,我不會擠著上去。既然是侍者,怎可以這麼大咧咧的入鏡呢?

其次,我每一次上台翻譯,都會在心裡默默地祈求佛菩薩,護念全場的大眾,祝福大家都能身心自在;同時祝願師父的微妙說法、無礙辯才,經過我的如實翻譯、傳達,大家聽了都法喜充滿。

還有最重要的一點,我一定不要讓師父有下面的掛念:「講演開始了,翻譯的人到哪裡去了呢?」這會讓我感覺自己很失職。

我所想要做到的就是,「師父需要翻譯了,我一直都在。」這樣的配合,會讓我覺得踏實,心中也會長養不少的成就感。

可能有人要問,這樣的「無我」,能有什麼快樂?又能有什麼樣的成就感呢?其實在我內心當中,覺得能與師父這樣的高僧大德配合,這是我一生的榮耀。

而且在長期工作配合中,我與師父也培養了很好的默契,即使師父在會客,我也會設法讓他看到──我已經在現場待命了。一直都是這樣彼此心照不宣,不用讓師父掛念於我。(節錄)

最佳賣點 : 慈惠法師,一位摩登的職業粉領上班族,她最初在下班後回家的路上,看到沐浴著太陽灑下的金光,僧袍在風中飄動的,一位出塵的出家人,他是「北門口的師父」。佛緣巧合,從一齣佛誕節擔綱演出的〈蓮華女的覺悟〉舞台劇開始,一生追隨星雲大師翻譯七十年,從台語到日語,深入翻譯三昧。