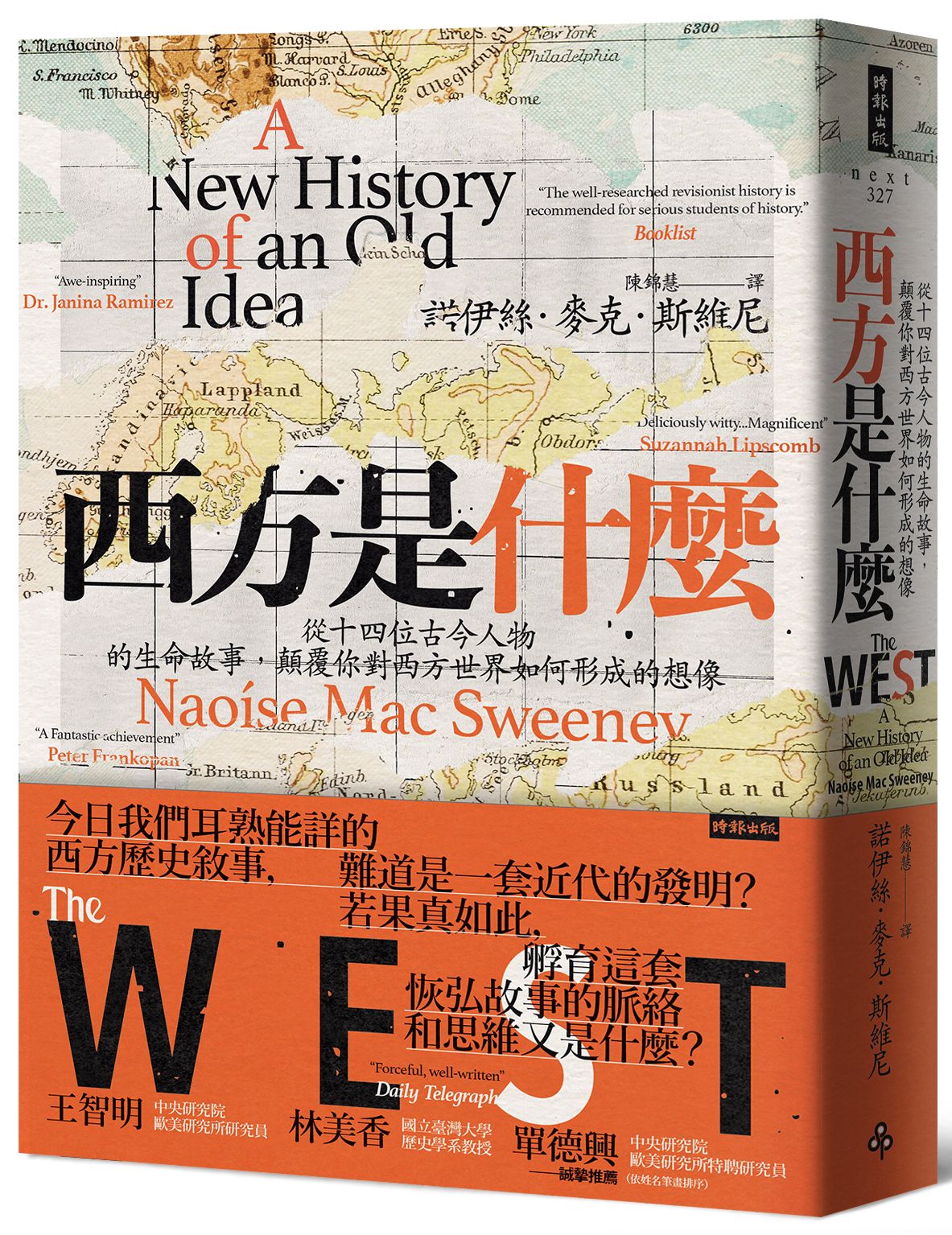

The West: A New History of An Old Idea

| 作者 | Naoíse Mac Sweeney |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 西方是什麼: 從十四位古今人物的生命故事, 顛覆你對西方世界如何形成的想像:對數千年歷史進行大膽、全面的鳥瞰,提供了對過去真正的全球視角。這是一項了不起的成就。—— |

| 作者 | Naoíse Mac Sweeney |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 西方是什麼: 從十四位古今人物的生命故事, 顛覆你對西方世界如何形成的想像:對數千年歷史進行大膽、全面的鳥瞰,提供了對過去真正的全球視角。這是一項了不起的成就。—— |

內容簡介 對數千年歷史進行大膽、全面的鳥瞰,提供了對過去真正的全球視角。這是一項了不起的成就。——彼德‧梵科潘(Peter Frankopan),《絲綢之路:從波斯帝國到當代國際情勢,橫跨兩千五百年人類文明的新世界史》作者今日我們耳熟能詳的西方歷史敘事,難道是一套近代的發明?若果真如此,孵育這套恢弘故事的脈絡和思維又是什麼?我們所認知的西方文明,是萌芽於古希臘羅馬,接著度過漫長的中世紀黑暗時代,再由文藝復興延續至啟蒙運動催生的現代性,然後一路發展迄今。我們在課本上學到這套直線演進的西方文化宗譜,並且理所當然地接受,但實情真的是如此嗎?在《西方是什麼》這部大膽的、以故事為導向的歷史重述中,諾伊絲‧麥克‧斯維尼透過十四位古今人物的生平與思想,揭穿西方恢弘故事的真相。從希羅多德到林鄭月娥,這十四位出身自歐亞非及北美各大洲的人物,都在西方世界的創造中發揮了作用;他們的命運與觀點不約而同地反映其所處時代的精神典範,呈現這個版本的西方觀念如何形成的背景與脈絡,也解釋了為什麼我們長期以來會誤解它。隨著新的世界秩序自疫情和民粹主義的衝擊中浮現,人們必須正確地理解西方豐富多樣的過去,並且洞察西方的競爭對手又以何種論述建構自身的歷史,進而以更開放的眼光規劃世界的未來。

各界推薦 各界讚譽王智明|中央研究院歐美研究所研究員林美香|國立臺灣大學歷史學系教授單德興|中央研究院歐美研究所特聘研究員——誠摯推薦(依姓名筆畫排序)幾年前,在911事件之後的地緣政治動盪中,我們聽到了很多關於文明衝突的消息——關於西方與其他國家的衝突。事實上,這種對立仍然是當今世界上正在發生的許多事情的核心,但它值得更好的理解。因此,諾伊絲‧麥克‧斯維尼的《西方是什麼》恰逢其時。除此之外,它試圖展示西方文明到底是什麼——以及過去是什麼——並闡明它現在面臨的挑戰,無論是外部還是內部……所有這些都以流暢易懂的散文呈現,諾伊絲‧麥克‧斯維尼巧妙地將分析、博學和軼事融為一體。——《華爾街日報》諾伊絲‧麥克‧斯維尼認為西方的基礎比我們通常相信的要不穩定,而這並沒有關係……她的這本著作呈現了許多引人入勝的反事實。麥克‧斯維尼所講述的故事,是對西方傳統主義者及其崛起中的東方對手如何看待文化歷史的拒絕。——《華盛頓郵報》諾伊絲‧麥克‧斯維尼一一呈現了古老的神話——關於古代世界的特徵、十字軍東征的本質,或者歐洲列強在帝國競爭中的優勢——以華麗的方式將它們炸毀,而把我們拋在了一邊對過去的時代、世界觀和迷人的人物有更豐富、更全面的理解……麥克‧斯維尼在閃閃發光的合成和扣人心弦的個人小插曲方面的天賦從未減弱。我想很多人都會喜歡這個巧妙且發人深省的敘述。——《衛報》《西方是什麼》是一本令人敬畏的書。幾個世紀以來,西方文明的既定敘事在我們的集體歷史上投下了陰影,沒有受到任何挑戰,但諾伊絲‧麥克‧斯維尼在這裡探討了問題的核心,揭示了其搖搖欲墜的基礎。這是一本重要的書,研究深入、文筆優美、發人深省,重塑了我們對過去的理解。——雅妮娜‧拉米雷茲(Janina Ramirez),《女性》(Femina: A New History of the Middle Ages Through the Women Written Out of It)作者諾伊絲‧麥克‧斯維尼在《西方是什麼》所做的,正是我們對所有作家的期待:提供一個全新而更美好的世界觀。從這個標準來看,這是一本極其成功且令人印象深刻的書籍。這裡講述了一個誠實、細緻且激動人心的故事,顛覆了我們對世界幾乎所有的認知,並用真實的訊息、引人入勝的人物和注定會改變一切的思想取而代之。我極力推薦這本書。——賈瑞德・葉茲・沙克斯頓(Jared Yates Sexton),《美國統治》(American Rule)、《午夜王國》(The Midnight Kingdom)作者這本妙趣橫生、內容豐富、打破傳統的書有可能顛覆「西方文明」本身的格局。它提供了一種大膽、新鮮和學術性的方式來概念化過去,讓名人和無名人物脫穎而出,他們共同為我們帶來了截然不同的歷史視野。這是一項了不起的成就。——蘇珊娜.里普斯庫姆(Suzannah Lipscomb),《魔法、巫術與神祕史》作者這是一本值得細細品味的書。諾伊絲‧麥克‧斯維尼挑戰我們重新思考西方意味著什麼,透過闡明關於地理和文化起源的觀點如何從古代轉變到今天,以及探索令人驚訝、有趣且往往鮮為人知的人物的傳記和思想。寫作風格通俗易懂,論點卻尖銳明確。——勞倫斯‧佛里德曼(Lawrence Freedman),《戰略大歷史》作者諾伊絲‧麥克‧斯維尼釐清了有關西方文明的現代神話。這本權威且充滿熱情的精彩著作,引領我們超越偏見和成見,展現了有關我們生活的世界的新故事。——約瑟芬.奎因(Josephine Quinn),《腓尼基人》作者

作者介紹 作者簡介諾伊絲‧麥克‧斯維尼(Naoíse Mac Sweeney)維也納大學古典考古學教授,之前在英國萊斯特大學與劍橋大學任職,也曾擔任哈佛希臘研究中心研究員。她在古典時代與神話起源方面的研究曾獲頒許多獎項,作品《特洛伊:神話、城市、符號》(Troy: Myth, City, Icon)入圍美國專業與學術傑出出版獎。她曾接受英國廣播公司電視與電台採訪。譯者簡介陳錦慧自由譯者,加拿大Simon Fraser University語言教育碩士,從事書籍翻譯十五年,譯作超過五十冊。2023年以《傾聽地球之聲》獲頒金鼎獎圖書翻譯獎。賜教信箱:[email protected]。

產品目錄 作者的話引言 起源的重要性第一章 摒棄純粹——希羅多德(Herodotus)第二章 亞裔歐洲人——莉薇拉(Livilla)第三章 古代的全球繼承人——肯迪(Al-Kindī)第四章 又見亞裔歐洲人——維特博的戈弗雷(Godfrey of Viterbo)第五章 基督教國度的假象——狄奧多雷.拉斯卡里斯(Theodore Laskari)第六章 重塑古代——圖利婭.達拉戈納(Tullia D’Aragona)第七章 沒人走過的路——莎菲耶蘇丹(Safiye Sultan)第八章 西方與知識——法蘭西斯.培根(Francis Bacon)第九章 西方與帝國——安哥拉的恩津加(Njinga of Angola)第十章 西方與政治——約瑟夫.瓦倫(Joseph Warren)第十一章 西方與種族——菲莉斯.惠特利(Phillis Wheatley)第十二章 西方與現代性——威廉.尤爾特.格萊斯頓(William Ewart Gladstone)第十三章 西方與西方的批評家——愛德華.薩依德(Edward Said)第十四章 西方與西方的對手——林鄭月娥結論致謝推薦閱讀參考書目注釋關於作者

| 書名 / | 西方是什麼: 從十四位古今人物的生命故事, 顛覆你對西方世界如何形成的想像 |

|---|---|

| 作者 / | Naoíse Mac Sweeney |

| 簡介 / | 西方是什麼: 從十四位古今人物的生命故事, 顛覆你對西方世界如何形成的想像:對數千年歷史進行大膽、全面的鳥瞰,提供了對過去真正的全球視角。這是一項了不起的成就。—— |

| 出版社 / | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786263969582 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786263969582 |

| 誠品26碼 / | 2682803106004 |

| 頁數 / | 512 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21*14.8*2.6 |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 引言

起源的重要性

起源很重要。當我們問:「你是哪裡人?」通常我們真正想問的是:「你是什麼人?」不管對於個人、家族或整個國家,都是如此。對於西方這樣一個龐大又複雜的實體,這點依然適用。

西方正受到文化戰爭的撼搖,而這些文化戰爭的核心,正是起源與身分認同的交叉點。過去十年來,我們目睹政治語言的惡性分化,看見雕像被推倒,也看見現任國家領袖在大選中舞弊。西方的身分認同問題,主要是對全球趨勢的回應。世界在改變,西方的主導地位也在動搖。在歷史上的這個時刻,我們有機會徹底重新思考西方這個概念,重新塑造它,以創造更美好的未來。只是,要做到這點,我們必須願意面對過去。只有弄清楚西方從哪裡來,我們才能知道西方可以如何、應該如何。

「西方」這個詞指的可以是地緣政治上的組合,也可以是文化群體,通常用來稱呼一組共享文化特色與政治經濟理念的民族國家。這些特色與理念包括代議民主與市場資本主義等方面的準則,建立在猶太教與基督教道德架構上、名義上的非宗教國家,心理上傾向個人主義。這些都不是西方專屬,也並非整個西方普遍如此。不過,經常出現全部或其中大多數,就算是典型。許多更為老套的西方象徵,比如香檳、可口可樂、歌劇院和購物中心,也是同樣的情況。不過,西方倒是有個明確特徵,那就是基於共同的歷史、傳承與身分認同,認為彼此擁有相同的根源。

在西方的起源神話中,西方歷史順著時間不間斷往上追溯,穿過現代大西洋和歐洲啟蒙運動,通過璀璨的文藝復興和黑暗的中世紀,最後回到它的起源,亦即羅馬和希臘的古典世界。這已經變成標準版的西方歷史,既權威又陳腐。但這是錯的。這個版本的西方歷史不但偏離事實,也是意識形態的產物。這是一段恢宏的故事,將西方歷史塑造成單一、連續不斷的線,從柏拉圖連接到北大西洋公約組織,並且經常被冠以「西方文明」這個便利的簡略用語。

容我澄清,本書的重點並不是探討西方這個文化或政治實體的興起。坊間已經有太多這方面的書籍,從各種角度說明西方如何取得全球主導地位。相反地,本書旨在探討某個特定版本的西方歷史如何崛起。這個版本如今已經無所不在、根深蒂固,人們幾乎不假思索地接受。然而,這個版本卻有道德上的疑義,也不符事實。本書要拆解「西方文明」這個恢宏故事,消除其中的歧義。

這個版本的西方歷史——這套西方文明的恢宏故事——在我們周遭隨處可見。我還記得我在什麼情況下真正意識到它有多麼根深蒂固。當時我在華盛頓國會圖書館的閱覽室,不經意抬頭望向天花板,突然有種被人盯著的不舒服感受。盯著我的不是認真盡職的圖書館員,而是十六尊真人尺寸青銅雕像,就站在金色圓頂下的藝廊裡。其中來自古代的有摩西、荷馬、梭倫、希羅多德、柏拉圖和聖保祿。來自歐洲舊世界的有哥倫布、米開朗基羅、培根、莎士比亞、牛頓、貝多芬和歷史學家愛德華.吉朋(Edward Gibbon)。來自北美新世界的有法學家詹姆斯.肯特(James Kent)、工程師羅伯特.富爾頓(Robert Fulton)和科學家喬瑟夫.亨利(Joseph Henry)。那一瞬間我醒悟到,這間閱覽室的配置(不只雕像,還有牆上的壁畫,甚至書架的排列)都在強調一件事:我們這些坐在裡面的人,都屬於一個往上回溯數千年的知性與文化傳統。我們在閱讀時,那個傳統裡的祖先真正意義上看著我們,目光裡帶著鼓舞,或是評斷。

當時我腦海閃過兩個不愉快的念頭。首先,我直覺認為自己格格不入。我覺得在一個想像中以白種精英男性為代表的傳統裡,像我這樣的混血女性不屬於這裡。我又覺得這個想法太可笑,連忙將它驅除,畢竟當時我就以特殊資格坐在裡面。可是,另一個更沉重的念頭緊接著冒出來。這十六位人物真能代表西方的過去?將他們串連在一起的那段故事是真正的西方歷史嗎?

西方文明的標準故事無所不在,我們幾乎從不費心推敲,更不會提出質疑。事實上,雖然越來越多人挑戰這個標準故事,而且挑戰成功,它依然充斥在我們周遭。不管是學校教科書或暢銷歷史書籍,在解說西方歷史時,通常「從希臘羅馬時代開始,經過以歐洲對外探險與征服時代為焦點的歐洲中世紀,而後在現代世界裡詳加分析」。這類著作中用來描述西方文明的文字通常布滿世代傳承的隱喻,使用「傳承」、「演進」與「祖先」這類詞語。我們一而再,再而三聽到「西方文明是古代希臘人、羅馬人和基督教會留下的遺產,透過文藝復興、科學革命和啟蒙運動傳遞到我們手上」。我們從小就被灌輸這種概念,認為西方文明是連續不斷的文化傳承。有一套頗有影響力的奇幻探險童書在前言形容西方文明是「活生生的力量……是火焰」,起源於希臘,從那裡傳遞到羅馬,而後抵達德國、法國和西班牙,在英格蘭停留幾個世紀,最後花落美國。起源很重要,當我們聲稱西方從哪裡來,就是在說明西方究竟是什麼。

不管是民粹主義政治家的演說、新聞工作者的措辭或權威人士的分析,都明確提及這個假想的西方文化宗譜,所有政治人物使用的標誌與辭令也看得見它的蹤影。此外,人們會刻意強調古代的希臘羅馬是西方的發源地,當代政治辭令也頻繁提及古希臘與古羅馬。二○二一年一月六日示威群眾衝進美國國會大廈,宣稱要捍衛西方價值觀。他們高舉的旗幟寫著古希臘標語,手中的海報也將前總統唐納.川普描繪成凱撒大帝。有些人頭戴複製的古希臘頭盔,更有人身穿全套羅馬軍服。二○一四年歐洲聯盟(以下簡稱歐盟)著手解決非法移民與難民潮問題,選用的名稱是「祖訓行動」(Operation Mos Maiorum),指涉古羅馬傳統。二○○四年奧薩瑪.賓.拉登宣布對西方發動聖戰,號召穆斯林共同「對抗新羅馬」。然而,這個西方文明故事不只反覆出現在歷史書籍和政治現場,它也圍繞著我們,成為我們日常生活的一部分。我們在電影和電視裡看見它的蹤影,深植在選角導演、服裝設計師和配樂師的選擇裡。我們看見它銘刻在石碑上,不只在國會圖書館,也在全世界不管是帝國首都或殖民地建築物的新古典建築風格裡。它是如此普遍,我們大多數人都視為理所當然。但它是真的嗎?

在華盛頓那個陰雨的午後,這些念頭快速閃過我腦海。在那之前將近二十年的時間裡,我研究的正是西方這些假想起源,而那也是西方身分認同的主要根源。我研究古希臘人如何理解他們的起源,也探究他們建構的神祕宗譜、他們的古老信仰,以及他們如何述說他們的遷徙與根基。我以自己的職業為榮(至今依然),但在那個當下我侷促不安,因為我意識到自己成為共犯,擁護一個意識形態與真實性都十分可疑的知性騙局——西方文明的恢宏故事。從那一刻開始,我改變過去探討古代身分認同與起源的分析方法,並且應用到我周遭的現代世界。這本書就是成果。

這本書提出兩個論點。第一:西方文明的恢宏故事與事實不符。現代西方並不是簡單明瞭地起源於古代,也不是直線般不間斷從古代傳到中世紀基督教世界,經過文藝復興和啟蒙運動來到現代。西方的身分認同與文化不是傳承而來,不是像紐約大學哲學教授克瓦米.安東尼.阿皮亞(Kwame Anthony Appiah)所說,是沿著這條線傳遞下來的「金塊」。這個恢宏故事的問題早在一百多年前就被發現,如今更是有了壓倒性的反證。時至今日,所有嚴謹的歷史學家和考古學者都承認,整個人類歷史中不乏「西方」與「非西方」文化彼此增益的實例,也認為現代西方文化的DNA很大程度來自形形色色的非歐洲與非白種人祖先。然而,這些文化交流的本質與細節還沒有完全揭曉,也還沒有全新的恢宏故事來取代西方文明的恢宏故事。我寫這本書的動機之一,就是想在這方面做點貢獻。另外,目前已經累積不少歷史證據與學界共識,足以反駁西方文明的恢宏故事。然而,這對廣大群眾的影響還是十分有限,這個惱人的事實成為我寫這本書的另一個動機。這個恢宏故事依然普遍存在當代西方文化裡。明明是一個不可信的歷史幻覺,我們(泛指西方社會)為什麼頑固地緊抓不放?

本書的第二個主要論點是:西方文明這個恢宏故事之所以被編造出來、廣為流傳且歷久不衰,都是因為它意識形態上的實用性。這個故事能夠存在,而且在它的事實基礎早就被徹底推翻的今天依然存在,是因為它具有某種功用。它作為概念性的架構,可以為西方的擴張與帝國主義辯解,也能為持續存在的白種人優勢地位提供理由。這不代表西方文明的恢宏故事是某些邪惡天才的智慧結晶,那些人陰謀策劃出虛假的歷史觀點,藉此圖謀一己私利。恰恰相反。這個故事的編造零碎且隨意,既是意外的收穫,也是盤算的結果。這個恢宏故事是由許多微故事組成,這些微故事彼此連接,相互交織,各自為特定的政治目的服務。其中包括將古雅典視為民主的燈塔,作為現代西方民主的創建憑證;認為古羅馬人基本上都是歐洲人,古羅馬是歐洲共享的傳承;認為十字軍東征只是基督教與伊斯蘭兩大文明的衝突,同時為反西方的吉哈德和「反恐戰爭」辯解。這一類微故事的意識形態功用在文獻上有詳盡的記載,每個微故事之所以被闡述,是因為它符合特定敘述者的期待與理想。這些故事每一篇都豐富多彩,令人著迷,希望讀者在閱讀本書的過程中體驗到它們令人驚嘆的多樣性。不過,它們共同組成西方文明的恢宏故事,也變成西方的起源神話。

當然,在所有社會政治實體中,並不是只有西方以追溯方式編造出過去的故事,來呼應當前的需求與自我形象。從政治的角度重新詮釋歷史,其實是相當標準的做法。人類以文字記錄歷史的時間有多長,這種做法就存在多久,或許更早以前就透過口述歷史和故事傳誦的方式進行。據說在西元前六世紀的雅典,荷馬的《伊里亞德》被添加文字,暗指愛琴娜島在英雄時代屬於雅典。不出意料,這些文字增添的時間點,正是雅典企圖控制愛琴娜島的時候。另一個比較近期的例子:土耳其這個民族國家在一九二三年建立後,就推出錯綜複雜的歷史與考古計畫,名為「土耳其史觀」,目的在強調土耳其屬性(Turkishness)與安那托利亞(Anatolia)這片土地不可分割。再來一個更近期的例子,習近平領導的中國推出全新的官方聲明,極力宣揚中國在第二次世界大戰扮演的角色,其中的訊息究竟令人憂心或激勵人心,取決於你的觀點。而在二○二一年七月,俄羅斯軍隊集結在烏克蘭邊境,準備發動攻擊,俄羅斯總統弗拉迪米爾.普丁發布一篇專論,聲稱俄羅斯與烏克蘭人民在歷史上是一個整體。

為了政治目的改寫歷史的人,未必都是心懷惡意或說謊成性。想要改寫歷史,也不一定需要弄虛作假。改寫歷史的方法,也可以是選擇納入傳統歷史中的某些事實。二○二○年,英國人為過去的帝國主義歷史爭執不下,英國國民信託組織(National Trust)發表一份報告,闡述殖民政策、奴隸制度與該組織維護的歷史建築之間的關聯,讓已經十分激烈的爭辯更加火熱。有人說,那段殖民、奴役與剝削的尷尬歷史應該在中小學課程裡占更高比例,博物館和其他古蹟也應該對公眾提供這方面的資訊。這些論點強調的是尊重史實,但本質上也是政治行為,依據政治原理,追求政治目標。那個目標就是爭取更大的社會正義,承認歷史錯誤。反對的人認為,不需要過度強調這些尷尬議題,應該把重點放在更為正面的題材。這種論點背後同樣帶有政治目的,只是這些人想要的是維持現狀。

這場爭辯透露出兩個重點。首先,所有的歷史都帶有政治性。選擇重新編寫、重新思考或重新修訂官方歷史,是政治行為。同樣地,選擇不改寫歷史,也是政治行為。第二個重點是,引發爭議的未必是歷史事實本身。相反地,爭議的焦點可能是哪些史實需要強調,以及在什麼時間與地點強調。思考過這兩個重點,我們必須承認,以政治觀點撰寫歷史,本質上沒什麼不對。事實上,歷史只能以這種方式寫下來!只是,如果你寫的歷史違背現有的事實,這就會是問題。

這就是西方文明的恢宏故事最大的問題。它的證據基礎早就崩塌了,雖然個別元素得以留存,整體的故事已經跟我們所知的事實不相符。只是,西方仍然有人堅守這個恢宏故事,只為了它在意識形態上的價值。這就帶出西方文明恢宏故事的第二大問題:它的意識形態基礎已經不再符合現代西方的理念。二十一世紀中期西方社會的主流意識形態已經改變,跟十九世紀中期西方文明的恢宏故事達到巔峰時有所不同,跟十八世紀中期西方文明的恢宏故事剛出現時也不相同。在現今西方很多人心目中,白種人至上的概念和帝國主義不再是西方身分認同的核心,被以自由主義、社會寬容與民主為基礎的意識形態取代。(西方也有不少人不贊同,寧可回歸十九世紀的西方身分認同,這點我會在總結時再詳加討論。)

我們必須擺脫西方文明的恢宏故事,認清它既不符史實,意識形態也已經過時。它是一種不再適用的起源神話:既不能正確敘述西方歷史,也不能為西方身分認同提供令人滿意的意識形態基礎。我寫這本書的目的就是要對治西方文明的恢宏故事,先拆解其中的微故事,再卸下壓在上面的意識形態包袱。

最佳賣點 : 今日我們耳熟能詳的西方歷史敘事,難道是一套近代的發明?

若果真如此,孵育這套恢弘故事的脈絡和思維又是什麼?