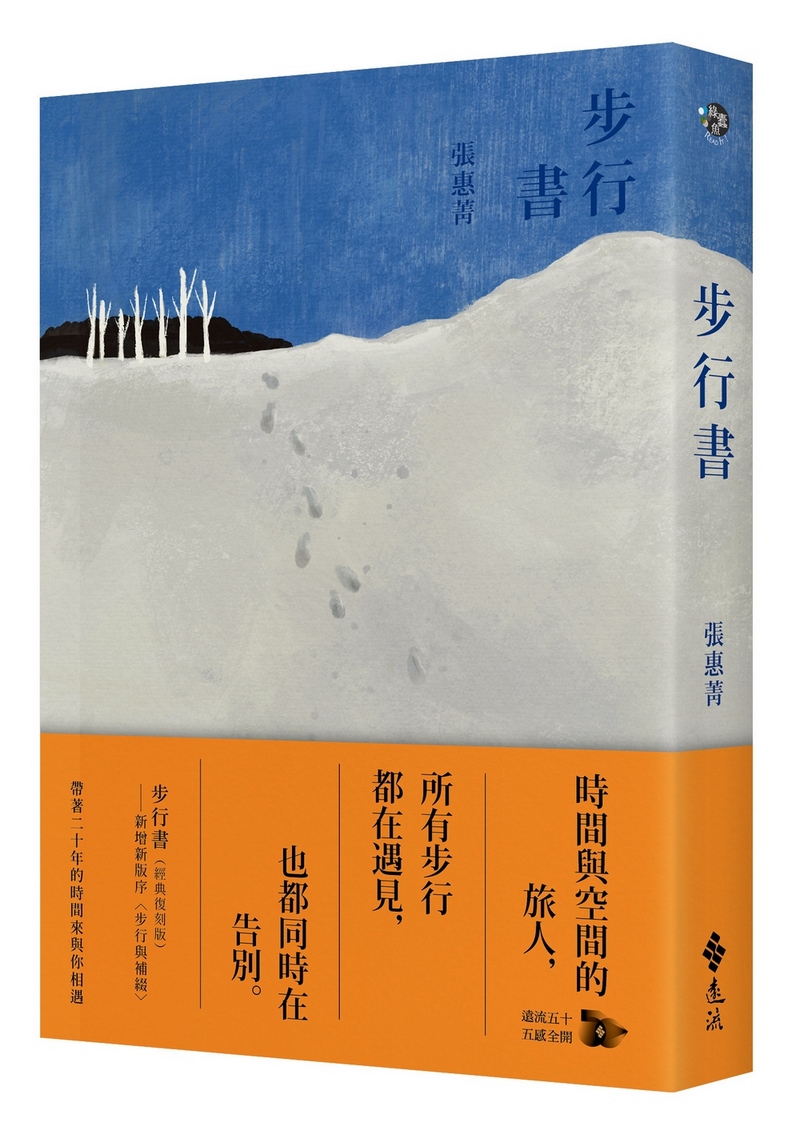

步行書 (經典復刻版)

| 作者 | 張惠菁 |

|---|---|

| 出版社 | 遠流出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 步行書 (經典復刻版):時間與空間的旅人,所有步行都在遇見,也都同時在告別。步行書(經典復刻版)——新增新版序〈步行與補綴〉帶著二十年的時間來與你相遇:誠品以「人 |

| 作者 | 張惠菁 |

|---|---|

| 出版社 | 遠流出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 步行書 (經典復刻版):時間與空間的旅人,所有步行都在遇見,也都同時在告別。步行書(經典復刻版)——新增新版序〈步行與補綴〉帶著二十年的時間來與你相遇:誠品以「人 |

內容簡介 時間與空間的旅人,所有步行都在遇見,也都同時在告別。 步行書(經典復刻版)——新增新版序〈步行與補綴〉 帶著二十年的時間來與你相遇 《步行書》收錄的文章,大部分寫於二○○五、○六年。這本書如同時空膠囊保留當年的顏色、聲音、氣味與時空,二十年時間經過,遠流以經典復刻版重現並加收新版序〈步行與補綴〉。 張惠菁:「如今重讀,我能清晰地感受到,那是一個不同的時代,寫這些文章的也是一個不同的我。……這些文章中,有一個對當年的空氣、色溫、聲響,敏感地經歷著的我,以警醒的感官描寫著陽光的觸感、狼犬的吠聲。也有一個我,對這些經驗懷著懷疑與反叛之心,知道當下不是全部,我既是在理解著眼前的一個人、一本書、一個處境,包括眼前的我自己,又是懷著利刃,隨時想要割破那佈景,翻出背後的什麼。我在扁平的日常裡,內心藏著他方、他者,過去與未來而活。現實是可推翻的,至少也是可被補綴的。是的,補綴。只是為事物呈現另一重意義,或喚來遙遠的回聲或類比,有些意義便會被重組,邊界被重塑。……既然這些文章是寫在過去,那麽我或許可以說,它們是帶著二十年的時間來與你相遇(或重新相遇)。」 我自己喜歡的散文,是即使寫著具象的事,卻擁有抽象的、超越眼前具體事物的空間。散文是對現實的描寫,但即便所寫的是眼前的一棵樹、一塊石板、一樁事件,這個再現的過程與書寫的選擇,也是一個空間的創造,與世界觀的浮出。與現實有所對應,但不只是現實。——張惠菁

作者介紹 張惠菁 台大歷史系畢業,英國愛丁堡大學歷史學碩士。曾任衛城出版、廣場出版總編輯,現為鏡文學文學開發部執行總編輯。 1998年出版第一本散文集《流浪在海綿城市》,其後陸續發表有小說集《惡寒》與《末日早晨》,及《閉上眼睛數到十》、《告別》、《你不相信的事》、《給冥王星》、《步行書》、《雙城通訊》、《比霧更深的地方》等作品集。 張惠菁的書寫有她獨樹一幟的人文深度。題材往往發自她對當代人類生存狀態微細而敏感、特殊的觀察。曾經學史、曾在博物館任職,以及在上海、北京生活工作的經歷,使得她文章中常見信手打開的時空跨度。

產品目錄 目次 新版序 步行與補綴序狼犬與老鼠住在同一屋簷下螞蟻屋頂與企鵝快餐店裡的蛋炒飯有些朋友的好處男生女生專心於分心以嬰兒之名物的宇宙素食突圍遣唐使駙馬爺山水身不繫鄭成功的土地測量師外雙溪故事三叩門顏色大河收集東尼瀧谷春琴夏天的顏色預兆之城遠洋航行謊言與真相的練習鬍子少女皇帝落難時復仇孩子氣的夏天斷背山來喜回家我們的後代所理解的歷史綠色電子工廠的愛情恰恰博覽會裡的長毛象「我擁護一種幸福」天大的好事

| 書名 / | 步行書 (經典復刻版) |

|---|---|

| 作者 / | 張惠菁 |

| 簡介 / | 步行書 (經典復刻版):時間與空間的旅人,所有步行都在遇見,也都同時在告別。步行書(經典復刻版)——新增新版序〈步行與補綴〉帶著二十年的時間來與你相遇:誠品以「人 |

| 出版社 / | 遠流出版事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786264180986 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786264180986 |

| 誠品26碼 / | 2682836197000 |

| 頁數 / | 240 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21*14.8*1.4cm |

| 級別 / | N:無 |

自序 : 步行與補綴

冬天我旅行到了紐約,也去了費城。旅途中有大量的步行。第一天我走進中央公園,去測試看看我能不能在當時的氣溫中跑步。之後搭地鐵到世貿中心,對我而言那裡不只是發生過九一一事件的世貿中心,也是珍妮佛.伊根的世貿中心——因為她的兩本小說《時間裡的痴人》與《糖果屋》,正是兩個關於紐約、跨千禧年前與後的文本。我在那黑色、方形、下陷的水幕邊上待了一會。這天的陽光非常好,即便有曾經發生過的一切,這裡寧靜得非常過分。

這本集子中的文章,寫於二十年前,二十一世紀剛開始不久的時候。重讀這些文章時,我能清晰地感受到,那是一個不同的時代,寫這些文章的也是一個不同的我。那時我在臺北的國立故宮博物院工作了四年,之後在上海工作了三年。敏感的讀者,會在這些文章中看到一些當時的、和現在很不一樣的上海的面貌,那是一個城內城外階級邊界很明顯,閘北還不是靜安區的時代。也會看到臺北故宮尚未大幅整修之前,那些光線節制的展廳,與當中陳列的書畫。在博物館工作時,我經常在沒有預期的情況下,走進展廳,極奢侈地遇到一件北宋的尺牘,可能是蘇軾或他的朋友所寫,也很自然地把許多宋代的詩詞文章當作閒時讀物。後來我在陳慧《小暴力》裡,遇到一個年輕的宋詞閱讀者安安。

這些文章中,有一個對當年的空氣、色溫、聲響,敏感地經歷著的我,以警醒的感官描寫著陽光的觸感、狼犬的吠聲。也有一個我,對這些經驗懷著懷疑與反叛之心,知道當下不是全部,我既是在理解著眼前的一個人、一本書、一個處境,包括眼前的我自己,又是懷著利刃,隨時想要割破那佈景,翻出背後的什麼。我在扁平的日常裡,內心藏著他方、他者,過去與未來而活。現實是可推翻的,至少也是可被補綴的。是的,補綴。只是為事物呈現另一重意義,或喚來遙遠的回聲或類比,有些意義便會被重組,邊界被重塑。

如今,二十年時間真實地過去了。時間在我和當時的我、在我和這些文章之間,拉出了距離。在這本書中出現的小寶,身高已經高出我二十公分了。〈以嬰兒之名〉中的嬰兒,已經會和我討論蘇珊.桑塔格。紐約世貿大樓倒塌,整個街區受到重創,而後又被重整成新的模樣。雀兒喜蓋起了高架公園,底下是許多挑高的藝廊。蘇珊.桑塔格住過的頂樓公寓還在,不知道換過了幾代住戶。我在這本書中提到的許多書,現在已經絕版。費城的河,曾經是工業時代重要的運煤水道,現在是費城人晨昏慢跑的路徑。作為時間與空間的旅人,所有步行都在遇見,也都同時在告別。

翻開這本書的你,是二十年前就讀過《步行書》的讀者,還是第一次遇見這本書?既然這些文章是寫在過去,那麽我或許可以說,它們是帶著二十年的時間來與你相遇(或重新相遇)。我自己喜歡的散文,是即使寫著具象的事,卻擁有抽象的、超越眼前具體事物的空間。散文是對現實的描寫,但即便所寫的是眼前的一棵樹、一塊石板、一樁事件,這個再現的過程與書寫的選擇,也是一個空間的創造,與世界觀的浮出。與現實有所對應,但不只是現實。彷彿能讀到具象現實內在的抽象。像姜峯楠的小說《妳一生的預言》中,與外星人對話過後的女主角,從此之後在語言中所看到的。像是經歷當下的同時,也已經在感知著它的回聲與補綴——在未來,或者在他方,因為使用語言的方式不會只是封印而更多是開放。我所喜歡的散文是這樣的散文;在我對此還沒能清晰論述的時候,我已經試圖想寫的,也是這樣的散文:是對現實的描寫無誤,但現實之中,同時有著世間萬物內在的空性,看見這些而寫。希望這本書中,有幾篇這樣的文章。

二〇二四年十二月十一日

內文 : 〈螞蟻〉

今年以來我工作的書桌經常出現螞蟻。

在我翻看文件,打電腦,或是削鉛筆的同時,牠們就在我眼前的桌面上,落單或者列隊,摸索著通過。經常是以之字型的路徑,來來回回地,似乎還在搜尋掉落的食物殘渣。看來是完全無視於我的存在,把我的書桌當成了牠們的曠野。

不過這卻是個擁擠的曠野。因為牠們的路徑與我的工作空間重疊,往往我就在為人類社會的生產行為效勞時,犯下屠殺無辜螞蟻的罪行。其實我不過就是翻了書頁,或是移動了滑鼠嘛。一低頭就發現,桌上又多了好幾隻被壓成標本狀的扁平螞蟻屍體。

後來趕到的螞蟻,會湊到這些已經變成標本狀的同伴身邊,用觸角琢磨上半天。我簡直懷疑牠們是不是在上演那種人類武俠片流行的橋段,俠客之一抱住渾身是血的同伴:「說,是誰殺了你,我替你報仇!」俠客之二用最後的力氣說:「是……是……」然後呢,永遠都是在他能完整地說出仇人姓名之前,就大吐一口鮮血氣絕身亡了。

按照這種老套橋段的話,我大概已經是螞蟻界流傳已久的邪惡仇家。在螞蟻臨死前用觸鬚或是分泌化學物質向同伴傳達的危險訊息中,我的名字占了其中幾個氣味分子。一切都是因為我坐在書桌前,努力工作的緣故啊……。為了讓我良心好過點,我決定設想另一種螞蟻界的送終橋段:「你看牠死了嗎?」「我看是死了。」「沒救了嗎?」「沒救了。」「那就搬回去吃掉吧。」

對於這些我每天都要看見,卻不知道牠們從哪裡來的小昆蟲,我實在是無計可施。牠們有可能出現在任何時候,任何角落。一些細小的黑點,在書桌上移動,改變原本靜態的空間,成為一點狀流布的動態宇宙。迫使你意識到世界的構成並非穩固不變,變化正在你眼前生機勃勃地發生著。你並不完全擁有眼前的空間,你與無數看得見看不見的物種分攤著所有權。

於是這張尋常的、位在窗邊的書桌,就變成至少兩種生物生存空間的重疊面。書桌是我工作的中心,但它又同時是螞蟻宇宙的邊疆。牠們從蟻窩派出先遣部隊前來這裡探索。我的勞心工程與牠們的勞力工程同時發生。在我準備寫就的文字,在我費心組構的邏輯背後,牠們細小的身影不斷出現。

像一些揮之不去的念頭。一些逃開了心緒追蹤的潛行意識。你一低頭,牠就在那兒了。蜿蜿蜒蜒,躲躲閃閃地移動著。

《螞.螞蟻》(Journey to the Ants)的兩位作者,威爾森(Edward O. Wilson)和霍德伯勒(Bert Holldobler),都有過與螞蟻相遇的、靈光乍現的啟蒙性經驗。霍德伯勒是七歲的時候,和父親在德國巴伐利亞森林散步時,看見父親翻開石塊,背後正好有一個蟻巢。螞蟻感覺到自己突如其來地暴露在天光之下,極其迅速地湧向巢中的幼蟲和蛹。像是已經演練過無數次,螞蟻們抓住牠們的幼蟲與蛹遁入地底通道中。整個過程在極短的時間內完成,一次戰略完美的撤退。七歲的男孩霍德伯勒,彷彿是遭遇一天奇蹟般的經驗,意識到在人類的腳邊,存在著如此隱祕的地下社會。

威爾森的經驗很近似。不過是在美洲大陸的東海岸。當他剝開腐朽樹木的樹皮時,遭遇了一窩香茅蟻,散發著牠們腺體分泌出來的、用以警告敵人的檸檬氣味。同樣是倏忽隱沒到黑暗的地底。

是什麼使得這些螞蟻能夠如此迅速地作出反應?沒有手機簡訊同步聯繫,沒有信號彈,甚至沒有語言。所有的螞蟻卻彷彿在瞬間知道自己應該做的事,防禦的、搬運的、斷後的。根據研究,螞蟻與許多昆蟲,都有化學分子的溝通方程式。螞蟻在偵測到食物,或是危險時,所分泌的化學物質,直接影響了其他同伴的行為。從某種意義上說,整個螞蟻群落合起來是一個身體,身體的各個部位散發著各種外分泌的氣息。有的氣味驅使工蟻努力工作。有的氣味抑制幼蟲發育成兵蟻,以免過多的兵蟻超出群落生產力的負荷。有的氣味刺激幼蟲變成了蟻后,為飛行與交配的季節準備好,即將離巢建立自己的母系王國。

一種氣味,一個反應。比起來,人類的語言就沒那麼迅速有效了。除了極少數的例子之外,人類的語言並不會讓人一聽見就分泌腎上腺素、或是立即發情。但我老是懷疑,其實人類還是屈從於某種無形的語言的,只是我們自己不知道罷了。(就像螞蟻不知道自己聞到丁基辛酮的味道就會發動攻擊,牠們只是接到訊號就開始大口咬噬的動作。)比如說,我們其實在某種程度上,也一直接收著社會集體無聲的訊號吧。一些暗示,一些壓抑。吸引著你,或是阻礙著你,終究使你走上一條,早已設定好的路線上去。

但也因為人類的語言並不是最有效的,不是一種化學式的直接反應,所以我們反而得以在語言與世界的間隙當中,那個空落的時空裡,獲得背離、與走出另一條路的空間。

在夜間的爵士樂酒館,看見妳被語言包裹得密不透風的脆弱時,我想起這些。我在想如果我可以有一種氣味。如果我可以不進入語言那重重障礙的迷宮,什麼都不說地,只是散發那種氣味……。穿透語言與姿勢的冑甲,向妳坦白另一個,不需要武裝的世界。

二○○五年

〈專心於分心〉

我的一次難忘的閱讀經驗,也是一次中斷的閱讀。開始閱讀的起點是一個冬天,在國際班機的機艙裡。結束閱讀是夏日的晚上,我的客廳。

那是一本披頭四的傳記,杭特.戴維斯(Hunter Davis)寫的。披頭四唯一正式授權傳記。我在一年半前開始讀這本書,後來忽然中斷,一直沒有讀完。

書頁裡冒出一小截紙片,標示著一年半前中斷的地方,其實已經很接近結尾了,大概只剩十幾頁吧。那被我用來充當書籤的,其實是一張名片,有人在背後寫了E–mail和電話。我老是有這種隨手拿名片夾進書裡的壞習慣,以至於要找電話的時候常常找不到。

一年半前,我把這本書塞進背包裡,搭晚上的飛機去舊金山。一直以來我都喜歡旅程中的閱讀。尤其是在飛機上。機艙的空間,在飛機起飛後,照例是送飲料用餐點的一陣忙亂。整個機艙鬧騰騰的,倒不見得真有多少分貝噪音的吵鬧,而是一種尚未安頓下來的浮動感。

終於靜下來時,燈暗了,許多人把注意力放到眼前的一小方螢幕上,不再走動交談。你讓空姐把你手上的杯子收走,跟她多要一條毯子以便把自己裹成蠶繭狀,東挪西挪個三十秒確認最舒適的姿勢,然後便拿出隨身帶的那本小書,打開頭頂專屬於你的那盞燈。對我而言這已經是個固定的過程了。念書的那幾年,每飛一趟台北到愛丁堡十幾個小時的航程,正好看完一本平裝本小說。

再沒有像飛機艙這樣奇怪的,既公眾又私密的場所了。它的所有設計都是要在狹窄的空間裡塞進最多的人,同時又使所有人盡量忽視他人的存在。每個人用自己的耳機,看自己的螢幕。同在一個場所,卻不分享聽覺與視覺的經驗。等周遭暗下來,飛機引擎隱隱的噪音裡,就是最私人的閱讀空間。

通常我在機艙裡只做這幾件事:吃喝,睡,以及閱讀。其中睡和閱讀的輪替非常重要。因為在機艙裡讀書很容易忘記時間,而眼睛會很快就疲累。

披頭四傳記裡冒出頭的書籤位置,我很清楚那記號意味著什麼。一年半前我在那裡中斷了閱讀。並且有好長一段時間不打算重新接回閱讀的線索。

我帶著它從台北飛往舊金山,又從舊金山飛往紐約。在往紐約那段路上,父親坐在我的身邊,他就像平日一般,不打擾我的閱讀。他那一代,台灣所有鼓勵小孩唸書的中產家長都有這種習慣—對閱讀中的孩子過度地寬容。偶爾我轉過頭去看他,他對我笑一笑。

(那是一種有話要說的笑嗎?是一種想說話但又怕打擾我閱讀的笑嗎?他自己有沒有意識到接下來要發生的事呢?後來,有段時間我一直這樣問自己。)

當時我不知道的是,那將是父親的最後一趟旅程,是我最後一次與父親並肩而坐。我只是專心地閱讀著四個小夥子的種種傻事。我不知道我是不是因為耽於閱讀,忽略了身邊父親的訊息,也許他曾經想對我說些什麼?

一直都是這樣的。閱讀為你創造出一個半封閉的世界。使你隱身。使你忘記身邊的人,周遭的事。使你彷彿進入一個更廣大的世界,但也縮小了那一刻其他的感知能力。你專心。但對他人而言你是永遠的分心者,眼望那個他們不明白的世界。

這個星期天的晚上,我在桌邊坐下來,繼續讀這本書。就從書裡名片標示的位置開始,那個我在一年半前停下閱讀的時刻。因為父親倏然過世而中斷了的時間。

已經是戴維斯在一九八五年補上的後記的最後幾頁了。那時披頭四早已解散。約翰已經死去。戴維斯寫完了林哥與喬治在一九八五年的最新狀況,剩下的就只有保羅—披頭四解散之後經營得最為成功,但長久以來一直背負解散披頭惡名的保羅。

我就這樣慢慢讀完了那最後的十幾頁。讀了保羅.麥卡尼的長篇牢騷。約翰一死就被神聖化了,保羅得面對披頭迷的指責,他和約翰生前任何一點細小爭吵都被放大處理。他和約翰既友好又競爭的關係,互相激發也互相傷害。有時彼此依賴,有時彼此都相信對方是混球。他一定沒想到約翰會忽然死去,留下他在那個來不及和解的瑣碎爭吵裡,一肚子沒處發的牢騷。

一年半前中斷的閱讀就這樣接上了。平平淡淡讀完了他人的人生。從我客廳的窗戶望出去,看見巷子裡人家的燈光。這也是一個極平淡的閱讀場景。沒有旁人會感興趣的中斷與接續。我的又一次專心於,自這時間之流分心之事。

二○○五年

〈身不繫〉

蘇東坡六十五歲時,收到一紙來自京城的誥命。他知道他在海南島的謫居可以結束了。

三年前,他因「譏斥先朝」的罪名被貶到海南島。這罪名一直到宋哲宗過世才被摘除。死了一名皇帝,京城的使者就上路了,四面八方地去把死皇帝貶走的老臣一個個召還來。於是蘇東坡要回汴京了。

在這趟漫長的返京之旅中,他路過金山寺,在那裡看見李公麟為他畫的一張像。基於什麼不明的緣由,畫像被留在寺廟裡,而竟果等到了蘇東坡的歸來。他於是在畫像上題了一首總結自己生平際遇的詩:「心似已灰之木,身如不繫之舟。問汝平生功業,黃州惠州儋州。」

晚年歸來,走入一廟,見到了自己的畫像,這是戲劇性的一幕。最近,重讀蘇東坡晚年的詩,揣想這個一生三次遭貶,一次比一次更遠的詩人,他一輩子的際遇。我們總以為,二十一世紀的生活最不乏流動與變化,其實古人也以他們的方式從變動裡活出來。往往,在中央朝廷政治勢力洗牌的時候,以科舉入仕的文人們得把命運交出去,像骰子一拋拋在了中國廣闊的國土地圖上,走出京城的城牆,東南西北地去體會什麼叫遙遠。

那是沒有現代通訊器材的時代,貶謫與遷徙意味著許多難測的聚散。當蘇東坡從惠州出發往海南島時,他的弟弟蘇轍也正要從筠州轉往雷州。兩人在互不知道對方消息的情況下分別上路。蘇東坡到了梧州,才知道蘇轍剛剛路過該地,計算著路程,幾天之後就會遇見了。

幾乎是以人類學家收集口傳神話般的方式,忽然在旅途上撿拾到一個與自己相近的形象!「江邊父老能說子,白鬚紅頰如君長」——這樣地聽見了居民在口說言談中提起了他的弟弟,幾天前才路過此地呢,他們說,那人正像你一樣留著白鬍鬚,紅臉色,身高也相當。一個與自己血緣最親的兄弟,像自己一樣地流離,在這極南之地,就要相遇了。但這時還沒見到,還只是聽說。這詩正寫在這個巧妙的時間點上,將見而未見,懷著盼望、藏著許多見面時要說的話,卻只能在旁人的話語中,印證兩人多年不見,卻在基因裡牢牢註定的相似長相。

那個以有形的地理場所與時間支架起來的,詩的空間。場所是五湖四海,因為貶謫流離,而如不繫之舟般飄盪、遊歷過的各地。中國是太大的一個國家,距離與遙遠的概念總是對應於際遇的。而時間在一生的窮達起落間,如此衍生了聚散因緣之種種。

蘇家兩兄弟這次於嶺南重聚前,已經四處為官,分散多年,往往只能遠遠地聽到對方的消息。元祐初年蘇轍奉派出使北方的遼國。蘇東坡人在杭州,寄一首詩給他的弟弟:「雲海相望寄此身,那因遠適更沾巾。不辭馹騎凌風雪,要使天驕識鳳麟。沙漠回看清禁月,湖山應夢武林春。單于若問君家世,莫道中朝第一人。」

從沙漠到清禁(京城宮中),湖山到武林(杭州),迢遙的距離是以「看」、「夢」這兩個動詞來填補的。那是一種虛想的填補。但詩也在虛想之中產生。

蘇東坡本來有幾個妾,在他被貶謫的四、五年內相繼辭去,只有一位名叫朝雲的,一路跟著他到了南方。那個時代「家庭」的概念,可能和我們是很不同的。一個妻妾子嗣眾多的家庭,面對遷徙,可不只是多買幾個行李箱的問題。廣漠天地,距離是一種迫近的現實。出發上路前,有人留下,有人離去,家庭重組為比較機動、適合遷徙的人口數。這個國家遂以它廣大的空間感消化著、改編著那許多被流放的文人。

六十二歲那年,蘇東坡被貶到海南島時,唯一留在他身邊的朝雲也已經過世了。對於這晚年的遷徙,他已經預想了此去無回的可能。在信中他對友人說,「今到海南,首當做棺,次便作墓。仍留手疏與諸子,死即葬於海外,生不契棺,死不扶柩,此亦東坡之家風也。」

那是一趟最終的旅程。所謂「最終」,指的不是他從此定居不再遷移,而是那一次、再次、三次的流放,遠、再遠、更遠,終於遠至了極南的海南島,已將蘇東坡推往了暮年極限之境。在那裡,他做好了死亡的準備。

雖然如此,蘇東坡竟然還是活著回到中原,回到了金山寺。這是一次舊地的重遊。早年在杭州任官時,他曾在金山寺寫下「江山如此不歸山」的句子,此後果真歸期杳杳。

讓我們再回到這篇文章開始的地方吧。多年的流放之後,在金山寺,他看見李公麟為他畫的一幅像。彷彿終於找出埋在時間裡的一則線索,出自故人之手,畫像與像中人長期以來乖隔兩地,終於見到時,也許會像是與舊日之我的一次面對面對質?

於是感慨繫之,遂以三個空間的地名,一個比一個遠地,疊唱含括了一生:「黃州、惠州、儋州」。

多少文人在帝國疆土廣漠的空間裡消磨著命運,但蘇東坡何嘗不是以自己的方式,把不如意的三次貶謫,化為重要的體悟,平生的功業。於是,流離遠放不再是空間消化了詩人,而是空間為他所消化。

見到畫像後兩個月,蘇東坡過世了。

二○○五年

最佳賣點 : 時間與空間的旅人,所有步行都在遇見,也都同時在告別。

步行書(經典復刻版)——新增新版序〈步行與補綴〉

帶著二十年的時間來與你相遇