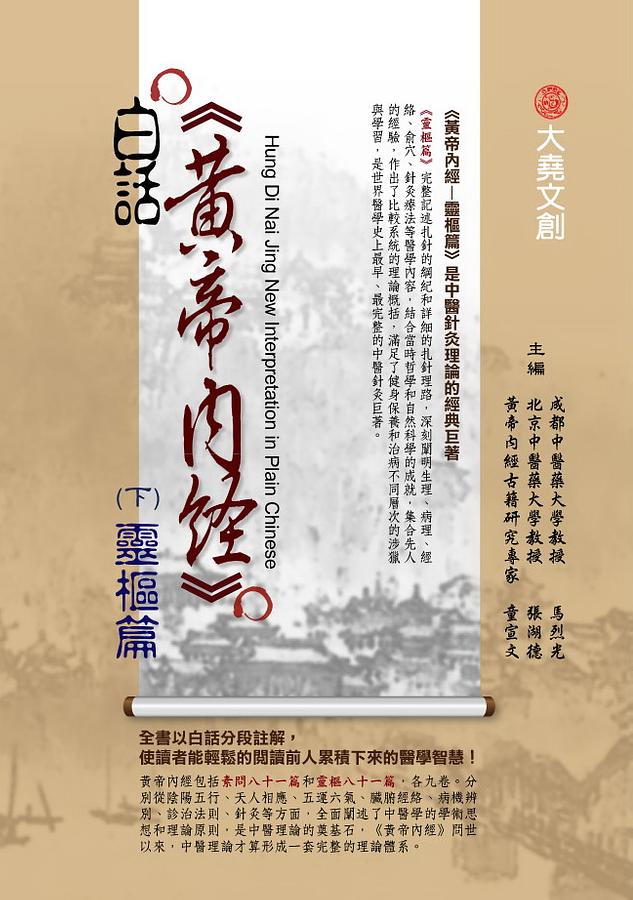

白話黃帝內經 下: 靈樞篇

| 作者 | 馬烈光 |

|---|---|

| 出版社 | 商流文化事業有限公司 |

| 商品描述 | 白話黃帝內經 下: 靈樞篇:白話黃帝內經(下)–靈樞篇HungDiNaiJingNewInterpretationinPlainChinese世界公認全球五大中醫藥大學知名醫學科普作家全新白話釋義成都中醫藥大 |

| 作者 | 馬烈光 |

|---|---|

| 出版社 | 商流文化事業有限公司 |

| 商品描述 | 白話黃帝內經 下: 靈樞篇:白話黃帝內經(下)–靈樞篇HungDiNaiJingNewInterpretationinPlainChinese世界公認全球五大中醫藥大學知名醫學科普作家全新白話釋義成都中醫藥大 |

內容簡介 白話黃帝內經(下)–靈樞篇 Hung Di Nai Jing New Interpretation in Plain Chinese 世界公認全球五大中醫藥大學 知名醫學科普作家全新白話釋義 成都中醫藥大學 馬烈光 教授 北京中醫藥大學 張湖德 教授 黃帝內經古籍研究專家 童宣文 *《黃帝內經 靈樞篇》是中醫針灸理論的經典巨著 《靈樞篇》完整記述扎針的綱紀和詳細的扎針理路,深刻闡明生理、病理、經絡、俞穴、針灸療法等醫學內容,結合當時哲學和自然科學的成就,集合先人的經驗,作出了比較系統的理論概括,滿足了健身保養和治病不同層次的涉獵與學習,是世界醫學史上最早、最完整的中醫針灸巨著。 家庭常備的中醫養生保健經典,全書以白話分段註解,使讀者能輕鬆的閱讀前人累積下來的醫學智慧! 黃帝內經包括素問八十一篇和靈樞八十一篇,各九卷。分別從陰陽五行、天人相應、五運六氣、臟腑經絡、病機辨別、診治法則、針灸等方面,全面闡述了中醫學的學術思想和理論原則,是中醫理論的奠基石,《黃帝內經》問世以來,中醫理論才算形成一套完整的理論體系。 ● 內容簡介 本書由中醫藥大學長期從事內經教學和古籍研究的專家編寫,共收載中醫學經典名著《黃帝內經》的《素問》原文八十一篇。對每篇原文均有通俗譯文,雅俗兼顧,直譯與意譯並用。作者還就《黃帝內經》的成書時代、作者、書名由來等作了簡要說明。本書原文經典,語意準確,便於讀者對古典名著的學習、理解和臨床應用,適合臨床醫師、中醫院校師生、內經研究工作者和新有中醫藥求學者閱讀參考。

作者介紹 ■作者簡介馬烈光男,1952年生。現任成都中醫藥大學教授、研究中心主任、博士研究生導師、四川省中醫藥學術與技術帶頭人。兼任國際藥膳食療學會和中華中醫藥中醫養生康復學分會等多個學術團體負責人。應邀擔任國際國內公開發行的《養生雜誌》(月刊)主編、日本自然療法協會及東洋學術出版社學術顧問、《美國中華醫學雜誌》(中文版)第一副總編。從事《黃帝內經》和中醫養生學醫、教、研工作30餘年,造詣頗深。長期筆耕不輟,公開發表學術論文60餘篇:主編出版高等中醫院校國家規劃教材《養生康復學》、《中醫養生學》、《中醫養生保健學》及《黃帝內經讀本》、中醫經典導讀《黃帝內經•素問》、中醫經典導讀《黃帝內經•靈樞》等學術專著10餘部。主研國家級和部省級重點科研專案6項。多次公派出國進行《黃帝內經》和中醫養生學的講學,均載譽而歸。張湖德,山東壽張縣人,北京中醫藥大學畢業。現任北京中醫藥大學教授,中央人民廣播電臺醫學顧問,國際整膚醫學會教授,是當代著名的醫學科普作家;兼任敦煌美術館名譽館長,北京永南醫院副院長,香港仲景醫藥出版社副社長、總編,北京宏福集團高級顧問等職。曾在30多家出版社出版過170餘部著作,其代表著作有《中華養生寶典》、《中國科學美容大典》、《實用美容大全》、《懷孕百科》、《女性生殖健康叢書》、《婦女保健要訣》、《婦女藥膳》、《懷孕前後宜與忌》、《婦女產後康復秘訣》、《養生博覽》、《現代家庭醫生手冊》等。此外,還在國內100多家報紙和期刊上發表過6000多篇文章,曾有不少報紙和雜誌為其開過專欄,如《人民日報•海外版》的「中年養生」,《中國食品報》的「保健食品開發」等。

產品目錄 目錄 九針十二原第一 本輸第二 小針解第三 邪氣臟腑病形第四 根結第五 壽夭剛柔第六 官針第七 本神第八 終始第九 經別第十一 經水第十二 經筋第十三 骨度第十四 五十營第十五 營氣第十六 脈度第十七 營衛生會第十八 四時氣第十九 五邪第二十 寒熱病第二十一 癲狂第二十二 熱病第二十三 厥病第二十四 病本第二十五 雜病第二十六 周痹第二十七 口問第二十八 師傳第二十九 決氣第三十 腸胃第三十一 平人絕穀第三十二 海論第三十三 五亂第三十四 脹論第三十五 五癃津液別第三十六 五閱五使第三十七 逆順肥瘦第三十八 血絡論第三十九 陰陽清濁第四十 陰陽系日月第四十一 病傳第四十二 淫邪發夢第四十三 順氣一日分為四時第四十四 外揣第四十五 五變第四十六 本藏第四十七 禁服第四十八 五色第四十九 論勇第五十 背腧第五十一 衛氣第五十二 論痛第五十三 天年第五十四 逆順第五十五 五味第五十六 水脹第五十七 賊風第五十八 衛氣失常第五十九 玉版第六十 五禁第六十一 動輸第六十二 五味論第六十三 陰陽二十五人第六十四 五音五味第六十五 百病始生第六十六 行針第六十七 上膈第六十八 憂恚無言第六十九 寒熱第七十 邪客第七十一 通天第七十二 官能第七十三 論疾診尺第七十四 刺節真邪第七十五 衛氣行第七十六 九宮八風第七十七 九針論第七十八 歲露論第七十九 大惑論第八十 癰疽第八十一

| 書名 / | 白話黃帝內經 下: 靈樞篇 |

|---|---|

| 作者 / | 馬烈光 |

| 簡介 / | 白話黃帝內經 下: 靈樞篇:白話黃帝內經(下)–靈樞篇HungDiNaiJingNewInterpretationinPlainChinese世界公認全球五大中醫藥大學知名醫學科普作家全新白話釋義成都中醫藥大 |

| 出版社 / | 商流文化事業有限公司 |

| ISBN13 / | 9789866792649 |

| ISBN10 / | 9866792641 |

| EAN / | 9789866792649 |

| 誠品26碼 / | 2680568610002 |

| 頁數 / | 795 |

| 開數 / | 18K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 九針十二原第一

【原文】

黃帝問于岐伯曰:余子萬民,養百姓而收其租稅;餘哀其不給而屬有疾病。餘欲勿使被毒藥,無用砭石,欲以微針通其經脈,調其血氣,榮其逆順出入之會。令可傳於後世,必明為之法,令終而不滅,久而不絕,易用難忘,為之經紀,異其章,別其表裡,為之終始。令各有形,先立針經。願聞其情。

【譯文】

黃帝問岐伯:我愛萬民,供養百官,徵收其租稅。可憐他們不能自給自足,還不斷生病。對於疾病的治療,我很想不用服藥,也不用尖石,而用微小的針具來疏通經絡脈道,調和氣血,使氣血在經脈中逆順運行、出入離合循行無阻,從而治癒疾病。為了使這種治病方法能流傳給後代,必須明確制定出使用法則,使它永遠不會湮沒,歷久而不失傳,且容易掌握運用而難忘記。這就需要條理清楚的理論體系,分清章節,辨明表裡層次,闡明人體氣血終而複始地迴圈於臟腑經絡陰陽內外的規律;而所用的針具也都要交待出具體的形狀和運用方法。為此,我想首先創立一部《針經》,我想聽聽你對於這方面的意見。

【原文】

岐伯答曰:臣請推而次之,令有綱紀,始於一,終於九焉。請言其道!小針之要,易陳而難入。粗守形,上守神。神乎神,客在門。未睹其疾,惡知其原?刺之微在速遲。粗守關,上守機,機之動,不離其空。空中之機,清靜而微。其來不可逢,其往不可追。知機之道者,不可掛以發。不知機道,扣之不發。知其往來,要與之期。粗之闇乎,妙哉,工獨有之。往者為逆,來者為順,明知逆順,正行無問。迎而奪之,惡得無虛?追而濟之,惡得無實?迎之隨之,以意和之,針道畢矣。

【譯文】

岐伯回答說:讓我盡我所能依次陳述,使它條理清楚,就像萬物起於一而終於九的規律一樣清楚明白。小針治病的訣竅,說起來比較容易,可是要達到精妙的境界就不容易了。一般技術粗淺的醫生,只是拘泥于觀察病人的形體,單從外表上辨別病情;而技術高明的醫生則更注重病人的精神活動以及氣血盛衰的情況。

正氣和邪氣的出入都有一定的門戶,醫生若不細緻審察病情,怎麼可能知道病變發生的原因呢?針刺的精微巧妙之處,關鍵在於正確使用疾徐不同的手法。平庸的醫生只拘泥于四肢關節的穴位治療,高明的醫生則能握住氣機的變化。氣機變動、經氣循行離不開穴位空竅,而這些空竅中所反映出的氣血虛實盛衰的變化,是至清至靜而微妙的,既有規律卻又難於掌握。必須把握好時機,否則,當氣血運行到來時就不能遇上,而當氣血運行消逝之後又不能趕上。

懂得氣機道理的人施針,就猶如射箭而不會把弓箭掛著不發,而是箭不離弦,待機而射;不懂得氣機道理的人施針則光繃緊弓弦卻不發箭。掌握了氣血往來的規律則善於抓住時機。平庸的醫生不清楚這一點,惟有高明的醫生,才知到其中的妙用。血氣流去叫做逆,血氣流來叫做順,清楚地懂得了逆和順的道理就能夠正確地施行針刺而無疑問。

迎著邪氣的到來,施行瀉法消除它,邪氣怎能不減弱;隨著正氣的到來,施行補法充實它,正氣怎能不加強。迎而奪之的瀉法,或是隨而濟之的補法,都需在用心體察氣機變化的基礎上靈活運用才能調和虛實。掌握了這個關鍵,針法的主要道理,就盡在其中了。

【原文】

凡用針者,虛則實之,滿則泄之,宛陳則除之,邪勝則虛之。大要曰:徐而疾則實,疾而徐則虛。言實與虛,若有若無。察後與先。若存若亡。為虛與實,若得若失。

虛實之要,九針最妙,補瀉之時,以針為之。瀉曰,必持內之,放而出之,排陽得針,邪氣得泄。按而引針,是謂內溫,血不得散,氣不得出也。補曰,隨之隨之,意若妄之。若行若按,如蚊虻止,如留如還,去如弦絕,令左屬右,其氣故止,外門已閉,中氣乃實,必無留血,急取誅之。

【譯文】

凡是用針刺,正氣虛弱的用補法,邪氣猖盛的用瀉法,氣血鬱積太久的用破除法,邪氣太盛的用攻邪法。古經書《大要》說:徐緩進針而疾速出針,則能使正氣充實,不致外泄,屬於補法;疾速進針而徐緩出針,則能使邪氣隨針外泄,由盛而虛,屬於瀉法。說到虛與實,針下有氣的為實,針下無氣的為虛。氣本無形,似在有無之間,根據病情緩急及病氣的消失存在決定補瀉的先後順序。用補法要使病人若有所得,用瀉法要使病人若有所失。

治療虛證實證的根本道理,以九針最為精妙,補瀉的功效,可以用針刺手法來實現。瀉法一定要持針快速刺入穴位,搖大針孔放出邪氣,鬆開淺表的皮膚撥出針,使邪氣得以排泄。如果按住穴位的表皮而抽出針,這叫做內蘊,會使血不能流散,邪氣不得外排。

補法一定要順著經脈循行的方向下針,就好像很隨意一樣輕輕地刺入,在行針導氣,按穴下針時,就好像蚊蟲叮在皮膚上那樣似有似無,又好像針雖然停在穴位裡卻好像退了出來,出針要快捷俐落,像箭離弓弦一樣,右手取針,用左手按住孔穴,經氣因而停留在裡面,穴外的門戶已經關閉,中氣因此而得到充實。針孔若有出血,一定不要讓血瘀留積,而要趕快把它除掉。

【原文】

持針之道,堅者為寶。正指直刺,無針左右。神在秋毫,屬意病者。審視血脈者,刺之無殆。方刺之時,必在懸陽,及與兩衛。神屬勿去,知病存亡。血脈者在俞橫居,視之獨澄,切之獨堅。

【譯文】

握針的技巧,把握牢固是最重要的,對準穴位直直地刺入,不要刺到左邊或右邊去了。要精神集中,明察秋毫,注意觀察病者的神態,細緻審察血脈的情況,這樣施行針刺就不會有危險。當進針的時候,一定要兩目視力集中,用心專注,精力集中而不分散,把握病情的好壞變化。血脈橫隔在腧穴,看起來特別清楚,摸起來特別堅實,下針時就要避開血脈而刺進腧穴。

【原文】

夫氣之在脈也,邪氣在上,濁氣在中,清氣在下。故針陷脈則邪氣出,針中脈則濁氣出,針太深則邪氣反沉、病益。故曰:皮肉筋脈,各有所處。病各有所宜。各不同形,各以任其所宜,無實無虛。損不足而益有餘,是謂甚病。病益甚,取五脈者死,取三脈者恇;奪陰者死,奪陽者狂,針害畢矣。

【譯文】

邪氣侵犯經脈的部位:風熱陽邪多犯人體上部;飲食積滯等濁氣多犯人中部;寒冷水濕之氣多犯人體下部。所以刺筋骨陷中的各經腧穴可排出風熱之邪;刺陽明的合穴足三裡可排出腸胃濁氣;宜淺刺的病如刺得太深反而會引邪深入,病會加重。所以說:皮肉筋脈,各有一定的部位,病各有適宜的治法,病情不同須選擇各自適合的治法,不可實證用補法,不可虛證用瀉法。用瀉法治虛證、用補法治實證,這是在加重病情,病會越來越重。誤刺五臟腧穴會死人的,誤刺手足三陽脈會使病人虛弱,如果陰氣耗竭就會死亡,如果陽氣耗竭就會發狂,誤針的害處就是這些。

【原文】

刺之而氣不至,無問其數。刺之而氣至,乃去之,勿複針。針各有所宜,各不同形,各任其所為,刺之要,氣至而有效,效之信,若風之吹雲,明乎若見蒼天,刺之道畢矣。

黃帝曰:願聞五臟六腑所出之處。岐伯曰:五藏五俞,五五二十五俞,六府六俞,六六三十六俞,經脈十二,絡脈十五,凡二十七氣以上下。所出為井,所溜為滎,所注為俞,所行為經,所入為合,二十七氣所行,皆在五俞也。

【譯文】

進針之後,如果沒有得氣的感覺,就說明“氣”還沒有“至”,應當繼續施行手法,而不須拘泥於手法的次數,總以達到“氣至”為度。如進針之後,有了得氣的感覺,就可以出針,不須再行針刺和留針了。九針各有它的適應證,因而針的形狀也各不相同,要根據病情選用,才能適合需要。

針刺的要領,就在於有了“氣至”的感覺就表明有了療效。療效確切的,就好像風吹雲散,立刻明朗地看到了青天一樣。針刺的主要道理,就完全包括在這裡了。

黃帝道:我想知道五臟六腑脈氣的出處。岐伯說:五臟經脈,各自都有井、滎、腧、經、合五個穴,五五就有25個穴。六腑經脈,各自都有井、滎、腧、原、經、合六個腧穴,六六就有36個穴。經脈12條,絡脈15條,共27條,脈氣就在此中上下迴圈。井穴,脈氣如山谷間泉水初出;滎穴,脈氣如山泉漸盛涓涓流行;輸穴,脈氣如泉水匯儲轉輸;經穴,脈氣如泉水盛大流行成渠;合穴,脈氣如水彙聚。27條經絡內氣的運行,都不離這五個腧穴。

【原文】

節之交,三百六十五會,知其要者,一言而終,不知其要,流散無窮。所言節者,神氣之所遊行出入也。非皮肉筋骨也。

睹其色,察其目,知其散複。一其形,聽其動靜,知其邪正,右主推之,左持而禦之,氣至而去之。

【譯文】

人體不同部位相交會的關節,共有365處。明白這些奧妙道理的人,一句話就概括完全了,不知道的人,千言萬語也說不清楚。所謂關節,是指神氣遊行出入的地方,不是指皮肉筋骨。

在進行針刺時,醫者必須先觀察病人的氣色,注意病人的眼神,以瞭解病人的精神及正氣是處於渙散狀態還是有所恢復。然後力求使所診知的疾病內在變化與反映在形體上的病象相一致;同時還要通過診脈,從脈象的動靜辨明邪正的盛衰情況。在進針時,右手持針,主要任務是進針;左手以兩指夾持住針身,防止其傾斜和彎曲。針刺入後,等到針下有了得氣的感覺,即可出針。

【原文】

凡將用針,必先診脈,視氣之劇易,乃可以治也。五藏之氣已絕於內,而用針者反實其外,是謂重竭。重竭必死,其死也靜。治之者,輒反其氣,取腋與膺。五臟之氣,已絕於外,而用針者反實其內,是謂逆厥。逆厥則必死,其死也躁。治之者,反取四末。刺之害中而不去,則精泄;害中而去,則致氣。精泄則病益甚而恇,致氣則生為癰瘍。

【譯文】

凡是用針之前,必須先切診脈象,以看清經氣的虛實,才可以著手治療。五臟經氣已耗竭于內是陰虛,如用針反取陽經的合穴以補陽氣,陽愈盛則陰愈衰,這叫“重竭”,出現重竭一定會死,其死時很安靜,導致這種情況是因為髒氣已虛於內,治療時反而誤泄了出於腋膺部腧穴的髒氣。五臟經氣已耗竭于外是陽虛,如用針反取四肢的腧穴以補陰氣,陰愈盛則陽愈衰,這叫“逆厥”,出現逆厥一定會死,其死時很煩躁,這是因為誤刺了四肢末端而引起陽氣竭絕。針刺如果刺中了疾病的部位而不出針,就會使精氣外泄;如果沒有刺中疾病部位就出針,就會使邪氣凝滯。精氣外泄,就會使病情加重而虛弱;邪氣凝滯就會發生癰瘍。

【原文】

五臟有六腑,六腑有十二原,十二原出於四關,四關主治五臟。五臟有疾,當取之十二原。十二原者,五臟之所以稟三百六十五節氣味也。五臟有疾也,應出十二原。而原各有所出,明知其原,睹其應,而知五臟之害矣。

【譯文】

五臟有在外的六腑相應,互為表裡,六腑與五臟之氣表裡相通。六腑與五臟之氣相應有12個原穴。12個原穴的經氣輸注之源,多出自兩肘兩膝以下的四肢關節部位。這些在四肢關節以下部位的腧穴,都可以用來主治五臟的疾病。凡是五臟發生的病變,都可取用12個原穴來治療。因為這12個原穴,是全身365節稟受五臟的氣化與營養的精氣而注於體表的部位。所以五臟有疾病時,其變化就會反映在12個原穴的部位上。12個原穴各有其相應的臟腑,由其各自穴位上所反映出的現象,就可以瞭解相應臟腑的受病情況。

【原文】

陽中之少陰,肺也,其原出於太淵,太淵二。陽中之太陽,心也,其原出於大陵,大陵二。陰中之少陽,肝也,其原出於太沖,太沖二。陰中之至陰,脾也,其原出於太白,太白二。陰中之太陰,腎也,其原出於太溪,太溪二。膏之原,出於鳩尾,鳩尾一。肓之原,出於脖胦,脖胦一。凡此十二原者,主治五臟六腑之有疾者也。脹取三陽,飧泄取三陰。

【譯文】

五臟中的心肺二臟,位於胸膈以上,上為陽,其中又有陰陽的分別,陽中的少陰是肺臟,它的原穴是太淵,左右共有兩穴;陽中的太陽是心臟,它的原穴是大陵穴,左右共有兩穴。五臟中的肝、脾、腎三臟,都位於胸膈以下,下為陰,其中再分出陰陽,陰中的少陽是肝臟,它的原穴是太沖,左右共有兩穴;陰中的至陰是脾臟,它的原穴是太白,左右共有兩穴;陰中的太陰是腎臟,它的原穴是太溪,左右共有兩穴。在胸腹部臟器附近,還有膏和肓的兩個原穴。膏的原穴是鳩尾,只有一穴;肓的原穴是氣海,也只有1穴。

以上五臟共10個穴,加上膏和肓的各1穴,合計共有12穴。這12個原穴,都是臟腑經絡之氣輸注於體表的部位,可以用它們來主治五臟六腑的各種疾患。凡患腹脹病的,當取用足三陽經,即取足太陽膀胱經、足陽明胃經、足少陽膽經的穴位進行治療。凡患完穀不化的泄瀉證的,當取用足三陰經,即在足太陰脾經、足少陰腎經、足厥陰肝經的穴位進行治療。

【原文】

今夫五臟之有疾也,譬猶刺也,猶汙也,猶結也,猶閉也。刺雖久猶可拔也,汙雖久猶可雪也,結雖久猶可解也,閉雖久猶可決也。或言久疾之不可取者,非其說也。夫善用針者,取其疾也,猶拔刺也,猶雪汙也,猶解結也,猶決閉也。疾雖久,猶可畢也。言不可治者,未得其術也。

刺諸熱者,如以手探湯;刺寒清者,如人不欲行。陰有陽疾者,取之下陵三裡,正往無殆,氣下乃止,不下複始也。疾高而內者,取之陰之陵泉;疾高而外者,取之陽之陵泉也。

【譯文】

五臟有了病,就好象身上紮了刺,衣物被污染,繩子打了結,江河遭淤堵。刺雖紮得久,還可以拔除;污染雖久,還可以洗淨;結雖打了很久,還可以解開;江河雖然淤堵日久,還可以疏通。有人說病久了就不能治癒,這種觀點是不對的。精通用針的醫生治療疾病就像撥出棘刺、洗淨污垢、解開繩結、疏通河淤一樣,病的時間雖長,還是可以治好的。說久病不能治,是因為沒有掌握相應的技術。

針刺治療各種熱病,適宜用淺刺法,手法輕捷,就好像用手去試探沸騰的水一樣,一觸即還。針刺治療寒性和肢體清冷的病證,適宜用深刺留針法,靜待氣至,就好像旅人留戀著家鄉不願出行一樣。在內的陰分為陽邪侵入而有熱象的,應當取用足陽明胃經的足三裡穴進行治療,要正確地去進行治療,不要鬆懈疏忽,直到氣至而邪氣退卻,方可停針;如果邪氣不退,則應持續治療。如果證候出現在上部,且屬於在內的臟病,就可以取用足太陰脾經的陰陵泉穴進行治療;如果證候出現在上部,而屬於在外的腑病,則應該取用足少陽膽經的陽陵泉穴進行治療。

本輸第二

【原文】

黃帝問于岐伯曰:凡刺之道,必通十二經絡之所終始,絡脈之所別處,五輸之所留,六腑之所與合,四時之所出入,五臟之所溜處,闊數之度,淺深之狀,高下所至。願聞其解。

岐伯曰:請言其次也。肺出於少商,少商者,手大指端內側也,為井木;溜於魚際,魚際者,手魚也,為滎;注於太淵,太淵,魚後一寸陷者中也,為腧;行于經渠,經渠,寸口中也,動而不居,為經;入於尺澤,尺澤,肘中之動脈也,為合。手太陰經也。

【譯文】

黃帝問岐伯道:凡是針刺的道理,必須通曉十二經絡迴圈的起點和終點,絡脈別出於經脈的地方,井、滎、腧、經、合五輸穴經氣出入的位置,六腑與五臟表裡相合的關係,人體順應四季陰陽消長而出現的氣血盛衰出入的變化,五臟經氣所運行的部位;經脈、絡脈、孫絡的寬窄、深淺、表裡以及上下分佈的情況。我想聽聽你對此的見解。

岐伯說:讓我按順序來說吧。肺經的脈氣,始於少商穴,少商穴在手大指端的橈側,距指甲角1分許的地方,為井穴,在五行歸類中屬木。脈氣從井穴出發後,流於魚際穴,魚際穴在手掌大魚際的中後方,為滎穴。

脈氣由此灌注於太淵穴,太淵穴在手掌大魚際後下1寸處的凹陷之中,掌後橈側橫紋頭動脈應手處,為輸穴。脈氣由此行于經渠穴,經渠穴在寸口後方的橈骨莖突之內側凹陷中,即診脈時中指所著之處,該處有橈動脈跳動不止,為經穴。脈氣由此進入於尺澤穴,尺澤穴在肘橫紋中央稍偏橈側的動脈應手處,為合穴。這就是手太陰肺經所屬的五輸穴。

【原文】

心出於中沖,中沖,手中指之端也,為井木;溜于勞宮,勞宮,掌中中指本節之內間也,為滎;注於大陵,大陵,掌後兩骨之間方下者也,為腧;行於間使,間使之道,兩筋之間,三寸之中也,有過則至,無過則止,為經;入于曲澤,曲澤,肘內廉下陷者之中也,屈而得之,為合。手少陰經也。

【譯文】

心經的經氣出於中沖穴,中沖穴在中指的末端,是井穴,五行中屬木;然後流到勞宮穴,勞宮穴在中指本節後手掌的中間,是滎穴;接著注入大陵穴,大陵穴正當掌後兩骨之間下陷之處,是輸穴;再行於間使穴,間使穴在腕後3寸處的兩筋之間,心有病則氣行至此出現變化,無病則經氣平靜,是經穴;再匯注入曲澤穴,曲澤穴在肘內側緣下陷之中,曲肘即可見到,是合穴。以上五腧都屬於手少陰心經。

【原文】

肝出於大敦,大敦者,足大趾之端,及三毛之中也,為井木;溜於行間,行間,足大趾間也,為滎;注於太沖,太沖,行間上二寸陷者之中也,為腧;行于中封,中封,內踝之前一寸半,陷者之中,使逆則宛,使和則通,搖足而得之,為經;入于曲泉,曲泉,輔骨之下,大筋之上也,屈膝而得之,為合。足厥陰經也。

【譯文】

肝經的脈氣,開始於大敦穴,大敦穴在足大趾外側距離趾甲根1分的地方,即大趾背側的三毛中,是井穴,在五行歸類中屬木。脈氣從井穴出發之後,流於行間穴,行間穴在足大趾、次趾之間,為滎穴。脈氣由此灌注於太沖穴,太沖穴在行間上2寸,第二趾骨連接部位之前的凹陷中,為輸穴。脈氣由此行于中封穴,中封穴在足內踝前1寸5分處的凹陷中。在針刺該穴時,如果違逆經氣運行的方向,就會使氣血鬱結,如果順應經氣運行的方向,就會使氣血通暢;取穴時將足部上仰,就會在穴位處出現凹陷,而得其穴,為經穴。脈氣由此進入于曲泉穴,曲泉穴在膝內輔骨突起的下方和大筋的上方處的凹陷中,屈膝才能取准該穴,為合穴。這就是足厥陰肝經所屬的五輸穴。

【原文】

脾出於隱白,隱白者,足大趾之端內側也,為井木;溜於大都,大都,本節之後下陷者之中也,為滎;注于太白,太白,核骨之下也,為腧;行於商丘,商丘內踝之下陷者之中也,為經;入于陰之陵泉,陰之陵泉,輔骨之下陷者之中也,伸而得之,為合。足太陰也。

【譯文】

脾經的經氣出於隱白穴,隱白穴在足大趾末端內側,是井穴,五行中屬木;然後流到大都穴,大都穴在足大趾本節後下陷之中,是滎穴;接著注入太白穴,太白穴在足內側核骨之下,是輸穴;再行於商丘穴,商丘穴在足內踝之下凹陷之中,是經穴;再匯注入陰陵泉穴,陰陵泉穴在膝內側輔骨下凹陷之中,伸足即可見到,是合穴。以上五腧都屬於足太陰脾經。

【原文】

腎出於湧泉,湧泉者足心也,為井木;溜于然谷,然穀,然骨之下者也,為滎;注於太溪,太溪內踝之後跟骨之上陷中者也,為俞;行於複溜,複溜,上內踝二寸,動而不休,為經;入于陰谷,陰穀,輔骨之後,大筋之下,小筋之上也,按之應手,屈膝而得之,為合。足少陰經也。

【譯文】

腎經的脈氣,始於湧泉穴,湧泉穴在足心的凹陷中,為井穴,在五行歸類中屬木。脈氣從井穴出發之後,流於然穀穴,然穀穴在足內踝前方大骨下部的凹陷中,為滎穴。脈氣由此灌注於太溪穴,太溪穴在足內踝後方、跟骨上方的凹陷中,為輸穴。脈氣由此行於複溜穴,複溜穴在足內踝上二寸、有動脈跳動不休的地方,為經穴。脈氣由此進入於陰谷穴,陰穀穴在膝內側輔骨的後方、大筋的下方、小筋的上方、按之有動脈跳動應手的地方;取穴時屈膝,在膕橫紋內側端二筋之間的凹陷中取之,為合穴。這就是足少陰腎經所屬的五輸穴。

【原文】

膀胱出於至陰,至陰者,足小趾之端也,為井金;溜于通谷,通穀,本節之前外側也,為滎;注於束骨,束骨,本節之後陷者中也,為俞;過於京骨,京骨,足外側大骨之下,為原;行於昆侖,昆侖,在外踝之後,跟骨之上,為經;入於委中,委中,膕中央,為合,委而取之。足太陽也。

【譯文】

膀胱經的經氣出於至陰穴,至陰穴在足小趾末端外側,是井穴,五行中屬金;然後流到通穀穴,通穀穴在足小趾本節前外側下陷之中,是滎穴;接著注入束骨穴,束骨穴在足小趾本節後赤白肉際下陷之中,是輸穴;再行於京骨穴,京骨穴在足外側大骨下赤白肉際陷中,是原穴;再行於昆侖穴,昆侖穴在外踝之後,跟骨之上,是經穴;然後匯注入委中穴,委中穴在膝後膕窩橫紋中央,是合穴。以上六腧都屬於足太陽膀胱經。

【原文】

膽出於竅陰,竅陰者,足小趾次趾之端也,為井金;溜于俠溪,俠溪,足小趾次趾之間也,為滎;注於臨泣,臨泣,上行一寸半,陷者中也,為俞;過於丘墟,丘墟,外踝之前下陷者中也,為原。行于陽輔,陽輔外踝之上輔骨之前及絕骨之端也,為經;入于陽之陵泉,陽之陵泉,在膝外陷者中也,為合,伸而得之。足少陽也。

【譯文】

膽經的脈氣,開始於竅陰穴,竅陰穴在第四足趾末端的外側,距離趾甲一分許的地方,為井穴,在五行歸類中屬金。脈氣從井穴出發之後,流於俠溪穴,俠溪穴在足小趾次趾之間、本節前的凹陷中,為滎穴。脈氣由此灌注於臨泣穴,臨泣穴在俠溪穴上行1寸5分、足小趾次趾本節後的凹陷中,為輸穴。脈氣由此通過於丘墟穴,丘墟穴的部位在足外踝前下的凹陷中,為原穴。脈氣由此行于陽輔穴,陽輔穴在足外踝上4寸、輔骨之前、絕骨末端的地方,為經穴。脈氣由此進入于陽陵泉穴,陽陵泉穴在膝下1寸、外輔骨頭前下方的凹陷中,為合穴,取穴時要伸展下肢才能取准此穴。這就是足少陽膽經所屬的五輸穴和原穴。

【原文】

胃出於厲兌,厲兌者,足大趾內次趾之端也,為井金;溜於內庭,內庭,次趾外間也,為滎;注于陷谷,陷穀者,上中指內間上行二寸陷者中也,為俞;過於沖陽,沖陽,足跗上五寸陷者中也,為原,搖足而得之;行于解溪,解溪,上沖陽一寸半陷者中也,為經;入於下陵,下陵,膝下三寸胻骨外三裡也,為合;複下三裡三寸,為巨虛上廉,複下上廉三寸,為巨虛下廉也;大腸屬上,小腸屬下,足陽明胃脈也。大腸小腸,皆屬於胃,是足陽明也。

【譯文】

胃經的經氣出於厲兌穴,厲兌穴在足大趾之內側的次趾末端,是井穴,五行中屬金;然後流到內庭穴,內庭穴在足次趾的外間,是滎穴;接著注入陷穀穴,陷穀穴在足中指內側的內庭上行2寸下陷之中,是輸穴;再行于沖陽穴,沖陽穴在足背上行五寸下陷之中,是原穴,搖動足即可看到;再行于解溪穴,解溪穴在沖陽上1寸5分下陷之中,是經穴;然後匯注入下陵穴,下陵穴在膝下3寸,即胻骨外的三裡穴,是合穴;返折向下低於三裡穴3寸的是巨虛上廉,再向下低於巨虛上廉3寸的是巨虛下廉,大腸的經氣在巨虛上廉與胃合,小腸的經氣在巨虛下廉與胃合,這是足陽明胃脈,大腸、小腸的經氣都從屬於胃。以上六腧都屬於足陽明胃經。