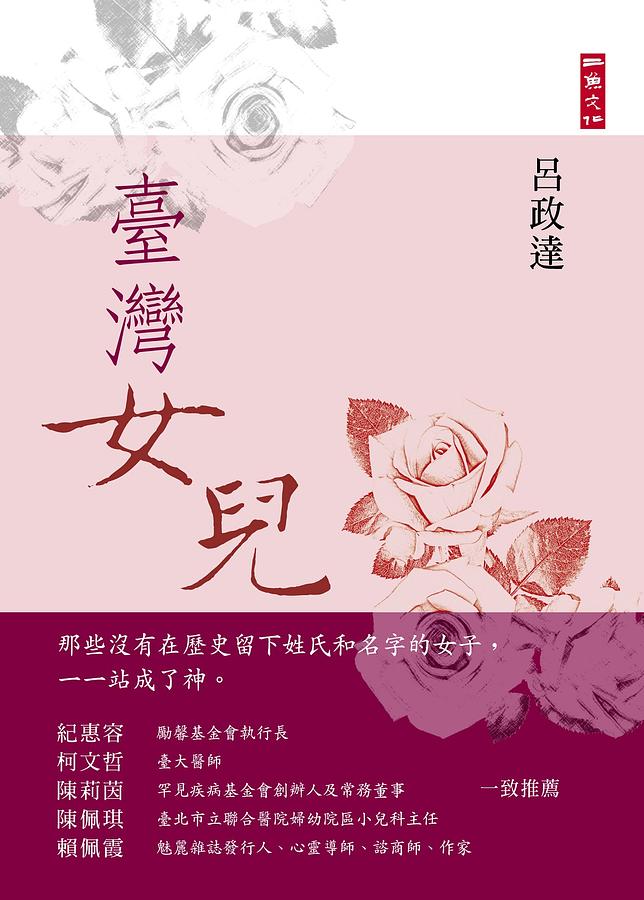

臺灣女兒

| 作者 | 呂政達 |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 臺灣女兒:★一本關於女人的漫長書寫,以平易簡白的筆觸,寫入現代女性內心的需要與恐懼。★六十二篇臺灣女兒的生命故事,散寫女性在家庭與社會的多重角色與面貌。★以極豐 |

| 作者 | 呂政達 |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 臺灣女兒:★一本關於女人的漫長書寫,以平易簡白的筆觸,寫入現代女性內心的需要與恐懼。★六十二篇臺灣女兒的生命故事,散寫女性在家庭與社會的多重角色與面貌。★以極豐 |

內容簡介 ●一本關於女人的漫長書寫,以平易簡白的筆觸,寫入現代女性內心的需要與恐懼。●六十二篇臺灣女兒的生命故事,散寫女性在家庭與社會的多重角色與面貌。●以極豐富之想像力勾勒女性群像,透過細微的觀察力反覆探索與形塑。●紀惠容(勵馨基金會執行長)、柯文哲(臺大醫師)、陳莉茵(罕見疾病基金會創辦人及常務董事 )、陳佩琪(臺北市立聯合醫院婦幼院區小兒科主任)、賴佩霞(魅麗雜誌發行人 心靈導師 諮商師 作家) 一致推薦採訪和書寫的過程裡,我發現許多女性的生命故事,一生的掙扎和追求,都關乎女兒的這個角色。女兒這個腳本,常常是用女人的一生在演著的。對女兒們的生命和連綿的意識流,我的嘗試或許只是想抽刀斷水,但生命長流奔流而去,直到彼岸,我們還是只站在岸邊觀看。這本書描繪現今的社會裡,女兒們各色各樣的選擇,以及她們形形色色的生命故事。每一則故事,恰是原生家庭與社會的縮影。有自我犧牲型的「順從型女兒」,也有自己掌握命運的「叛逆女兒」。作者以虛實交錯的寫作風格,從旁觀者的角度書寫女兒樣貌。 【女兒花園】摘選51篇散文,有多少種花朵,就有多少種女兒。如百香果女兒、含笑花女兒等......。【女兒心事】收錄散文8篇,不同的女兒標題,如戴珍珠項鍊的女兒、康乃馨遊戲......。【女兒歲月】〈雷公的女兒〉─短篇小說。〈曾經我是一朵含笑花〉─〈含笑花女兒〉長篇版。〈給我女兒一百個吻〉─〈含羞草女兒〉長篇版。

作者介紹 ■作者簡介呂政達一九六二年生,臺大國發所碩士,輔大心理系博士生。出生臺南,大學以前皆在臺南生活、求學,勝利國小、後甲國中、臺南二中畢業,現居臺北。曾任《張老師月刊》總編輯、《自立晚報》藝文組主任及副刊主編、《信誼基金會學前教育月刊》主編、《魅麗雜誌》編輯總監、大學心理學教師等職。文學創作內容包含散文、論述、心靈小品乃至政治相關書籍。一九九七年開始至今,屢獲多項文學大獎,包括時報文學獎散文首獎和評審獎、聯合報文學獎散文大獎、梁實秋文學獎散文首獎、宗教文學獎散文首獎、林榮三文學獎散文首獎,更獲國藝會文學創作補助,並被九歌出版社選為臺灣三十位散文代表作家之一。張艾嘉導演曾將其作品〈諸神的黃昏〉改拍成短片,收錄在電影〈10+10〉中。出版著作頗豐,著有《怪鞋先生來喝茶》、《丈夫的祕密基地》、《走出生命幽谷》、《偷時間的人》、《從霸凌到和解》、《孤寂星球,熱鬧人間》、《長大前的練習曲》、《我在打造他的未來》、《異考錄》、《爸爸,我們好嗎》、《不落跑老爸》、《錦囊》等四十餘種;其中《做個會發光的人》獲新聞局選為優良青少年讀物推薦,《與海豚交談的男孩》榮獲二○○五年《中國時報》開卷美好生活獎。

產品目錄 自序 愛和受難的書寫推薦序一 走出自己的天空─紀惠容推薦序二 找回臺灣女兒的名字─陳佩琪輯一 女兒花園木棉花女兒青蓮花女兒黃梅女兒蹋稞菜女兒風信子女兒朱槿花女兒曼陀羅女兒春不老女兒含笑花女兒洛神花女兒蘋婆花女兒孤挺花女兒鳳凰花女兒洋甘菊女兒油菜花女兒黃玫瑰女兒梅花女兒百香果女兒茄苳樹女兒含羞草女兒百日草女兒石榴花女兒羊蹄甲女兒菟絲花女兒小雛菊女兒刺桐花女兒百合花女兒油桐花女兒向日葵女兒仙人掌女兒茉莉花女兒蔓澤蘭女孩水仙花女兒牡丹花女兒九重葛女兒鳳仙花女兒夾竹桃女兒曇花女兒紅景天女兒桂花女兒海棠女兒苦杏仁女兒鬱金香女兒跳舞蘭女兒玉蘭花女兒聖誕紅女兒紅薔薇女兒紅玫瑰女兒玫瑰色的女兒野百合女兒輯二 女兒心事總鋪師的女兒螃蟹的女兒麥田邊的女兒戴珍珠項鍊的女兒雀榕或番茄康乃馨遊戲媽媽造了一座花園四十後,見山又是山輯三 女兒歲月曾經我是一朵含笑花雷公的女兒給我女兒一百個吻

| 書名 / | 臺灣女兒 |

|---|---|

| 作者 / | 呂政達 |

| 簡介 / | 臺灣女兒:★一本關於女人的漫長書寫,以平易簡白的筆觸,寫入現代女性內心的需要與恐懼。★六十二篇臺灣女兒的生命故事,散寫女性在家庭與社會的多重角色與面貌。★以極豐 |

| 出版社 / | 大和書報圖書股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789865813277 |

| ISBN10 / | 9865813270 |

| EAN / | 9789865813277 |

| 誠品26碼 / | 2680863147005 |

| 頁數 / | 224 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 野百合母女

野百合的圖騰,早已從廣場消失,

但是,野百合的精神長存,成為學運世代當上父母後的養料。

訓導主任通知媽媽,說她女兒勤於參加校外活動,這樣會影響功課,對未來前途也不好,要媽媽多注意。

媽媽到學校見訓導主任,已經上了高中的女兒,雖然功課普通,也沒讓媽媽操心過。訓導主任一見面就說,她女兒熱中參加社會運動,像反核或是抗議拆遷,都有女兒的身影。訓導主任說:「妳願意妳女兒將來成為一個反政府主義者嗎?」

媽媽笑笑:「這樣也沒什麼不好啊。」聽得訓導主任突出金魚眼,大搖其頭。

女兒念國中時,找到媽媽的一張舊照片,只見媽媽綁著頭巾,和一群帶著標語的同學在中正紀念堂廣場的照片。女兒對學運其實並無所悉,學校只教黃花崗,不會教野百合。女兒好奇問道:「媽,那是什麼時候的照片?」

媽媽緬懷往事,幽幽說道:「那真是段美好的時光。」當學生們在廣場矗立野百合雕塑時,媽媽也在場,她以為她永遠也不會忘記那刻的感動。

然而,後來臺灣社會劇烈變動,帶著媽媽也不得不奮力往前奔跑,接著畢業、工作、戀愛、生小孩一連串的生活壓力,早就讓媽媽忘記了在野百合前發的誓願。

現在的這個媽媽回到家,問女兒到底怎麼回事。女兒蹶起嘴:「都是訓導主任太保守,不准我們參加校外活動,還說學生只管好好讀書。」媽媽-看著女兒,喚起她體內早就冰冷的基因,但媽媽當時並未察覺,當女兒問她:「媽,您說呢,我們應不應該去幫助別人?」

媽媽猶豫了一會,多年前,她好像也這樣問過氣沖沖從南部趕來責罵她的父親,她已忘記父親的回答,卻這樣回答女兒,「當然,這就是妳應該做的。女兒,妳不要忘記,讀好書以外也要關懷社會。」媽媽以為女兒一定會被這句話所感動,記下來當座右銘,女兒接著卻問:「那順序是怎麼樣?可不可以沒有讀好書,就只關懷社會。」媽媽心裡直想,當年,她可沒有這個膽這樣回答她的父親。

野百合的圖騰,早已從廣場消失,但是,野百合的精神長存,成為學運世代當上父母後的養料,她們,就是一對野白合母女。

管他的訓導主任。以後,女兒要去參加社會運動,都會跟媽媽通報一聲:「媽,您要一起來嗎?」下一次,當一群農民上凱道,或者藝文界每周五在中正紀念堂的反核活動,都能見到這群母女的身影。

風信子的女兒

放下花束的那一刻,爸爸心裡想的是,下一季,從女兒的血泊裡會長出花來嗎?

長途飛行後,再轉兩趟車,一行人來到澳洲的內陸,極目所及是紅色的沙漠和稀少的植物。媽媽收拾一路上的悲傷心情,忍不住嘟嚷:「她跑來這裡做什麼?」

爸爸提醒媽媽,忍住淚水,別用淚水送別女兒的最後一程。那要用什麼送別呢?女兒來不及關閉的臉書上已湧進了許多的哀悼和不捨,語言和文字也不是這對爸媽擅長的,一直沉默的爸爸也更加的沉默了。

時間要對準,聽說女兒出事的時間是下午兩點,其實是澳洲警方報案的時間,他們來到女兒被卡車撞到倒下的地方,由法師進行簡單的招魂儀式後,媽媽忍不住淚眼悲啼:「女兒啊,這次聽媽媽的話,別在外面流浪了,回臺灣吧。」

沉默是爸爸的專利,他取出一束風信子,置放在紅土上,爸爸選的是女兒最喜歡的藍色花種,據說也是在荷蘭原產地的顏色,是最藍色的原始,也許是最配得上天性喜愛冒險的女兒。爸爸說:「讓來自荷蘭的風信子飄洋過海,在澳洲長伴女兒,象徵靈魂旅行到了熱帶,黑暗的內陸從此不再黑暗。」

女兒那麼喜愛冒險,在獨自的旅次留下紀錄,靠著臉書結交天南地北的朋友,但那當下,獨自騎著單車行在澳洲沙漠的女兒卻是孤單的,在女兒十八歲寫下的文章裡,發下三十歲前走遍所有大陸的宏願,她從此成為一名背包客,在爸媽的心靈版圖內,是一個游動的,讓人始終掛心的女兒。

女兒十八歲那年,高中暑假,爸爸和女兒參加基金會辦的活動,騎單車行東部海岸,整整一個禮拜,父女再無任何時間這麼親過,他們相約,在爸爸體力還行的時候再騎一趟西海岸,但現在爸爸所能做的,僅剩下再送女兒一束藍色的風信子。風信子據傳是阿波羅為了悼念被西風之神設計,給自己鐵餅砸死的美少年雅辛托斯,是從雅辛托斯血泊裡長出的花,原就有著悲傷哀悼的意思,然而,風信子也象徵著對昔日光榮的追認和肯定。放下花束的那一刻,爸爸心裡想的是,下一季,從女兒的血泊裡會長出花來嗎?

女兒的冒險和留下的文字,理應獲得追認,是一種不可抹煞的光榮。她的妹妹和弟弟這次也陪著爸媽一起來到澳洲內陸,招姐姐的魂,他們同樣熱愛冒險和旅行。爸爸說:「我不會因為姊姊這樣,就全然否定了冒險的意義,還是讓他們去吧。」

雖然,全然的掛心其實才是爸媽的心靈版圖,其後在爸爸自己的旅次間,他總帶著一束風信子隨行。

青蓮花女兒

默默的在店前燒紙錢,供花,女兒們的心事是幽明相通的,

虛渺的神格如今成為唯一的安慰。

媽媽講的故事裡,有一則是關於一間廟。

那間廟叫做姑娘媽廟,位在臺南佳里的菜寮田邊。改制前佳里是個大鎮,但菜寮則位在產業道路旁,產甘蔗和稻米。姑娘媽廟建在甘蔗幢幢聳立的寂寞轉角,沒有香火,遂也少見人跡。寂寞,一直是我的印象。

我不確切知道那位姑娘媽的生平,在以前的鄉下,一名未婚女子的自殉在多年後已從隱痛演變成軼事。照我媽媽說,她託夢給我那當里長的外公,外公遂集資建了這間廟,讓無祀的一抹香魂有個依靠。未婚女孩死後奉祀為「媽」,卻是臺灣家族文化價值的體現。

媽媽說的故事,我倒不知她說的是誰,只說往後菜寮的女兒們心有委屈,感情無處訴,默默的情愫,無力反抗家父長的生涯安排,就會來投靠姑娘媽廟。默默的在店前燒紙錢,供花,女兒們的心事是幽明相通的,虛渺的神格如今成為唯一的安慰。

「那年,村子的一個女子,被父母安排要嫁給她不喜愛的男人,她哭,一個人躲到姑娘媽廟哭,想在黎明前在廟裡頭上吊自殺。」媽媽說。我想,這個故事聽來怎麼這麼沈從文。「女孩哭了一陣後,昏沉沉在殿前睡著,做了一個夢,是姑娘媽來託夢。」(對不起,我好疑的個性想的是:別又來了。)「醒過來時,那個女孩只記得桌上一朵青蓮花,沒有別的供物。」後來,我怎麼追問媽媽也不說結局,雖然我相信那個黎明還是依約來到。

後來呢?媽媽嫁到臺南,離開了菜寮老家。後來是我的登場,(這個順序絕不可搞錯。)我隨行來到菜寮,經過那間姑娘媽廟,此時姑娘的命和廟都是冷的,我瞥見那朵青蓮花,桌上的清供,像凌晨才剛從園裡摘來,猶浸著透明露珠,(所以那個黎明確實到來。)我不相信經過那麼多年後,還會是同一朵花。

或許,天地間有一股心意,穿過女兒們像針眼那般的纖細,眼光脈脈,有否含情尚是未定論,落在寂寞廟裡的一株花。寂寞,仍是我唯一的印象。我開始好奇,自己是不是認識薄命的姑娘媽。

在臺南成長的小孩,遲早會對那麼多給女兒奉拜的廟,感覺到一股龐大的磁吸力,相對於傳統的父家長公廟,每間女兒廟總像有說不盡的心事。建業街的臨水夫人廟,那個叫陳靖姑的姑娘晉奉神格,三十六個隨伺奶媽、管家封為「三十六婆祖」,是我後來在其他廟宇都未見到的女性群像,堅持著那個姿勢,那些沒有在歷史留下姓氏和名字的女子一一站成了神。

我後來認真想像,媽媽說的其實是自己的故事,但往事不是甘蔗,實在禁不得啃咬。我擔心追問會變成撕扯,只記得她這樣說:「我原本要嫁到佳里鎮上的,你外公卻說臺南這個男人比較老實,所以呢…」沒有多言,作為一個時代的女兒和妻子的幽怨,清清地供著。

我最後一次造訪姑娘媽廟,卻是推著即將去世的外祖父,時值黃昏,茂盛的甘蔗田攪拌落日的嘆息,從骨子發冷的風。中風的外公停在小廟前,萎坐輪椅,望著他親手建造的廟殿,他每日來換的那朵青蓮花,清供的心事。我突然想起媽媽說的,外公是員外家出身,但他的婚事卻是媒妁之言,「村裡,好多好多女孩子都喜歡你外公啊-」媽媽這樣說道,一副我怎麼沒有遺傳到外公的意味。

我蹲下來,接住外公即將熄滅的眼神,「外公,那個姑娘媽是你以前的…」從甘蔗田吹來一陣寒風,外公望了我一眼,卻不答話。我想這樣也好,想想,取出從園子摘來的青蓮花,為桌上的供瓶換水,插上那朵新鮮的,向著舊日的一種什麼的花朵。

〈給我女兒一百個吻〉 選錄

* * *

我聽見鑰匙在匙孔內扭轉的聲響,一直覺得,這是台北人發出的聲響裡最寂寞的一種聲音,但是,回到家,難道不就是一種幸福嗎?鐵門應聲而開,女兒就要進門時,我提出一個爸爸們總想問的問題,其實也是好奇驅使著我:「妳今天吻了幾個男人?」女兒望了我ㄧ眼,她的表情混雜著困惑和鄙夷,好像我根本連問也不應該問,她重重的關起那扇長滿鏽斑的鐵門,力氣大到連掛在門上的羊奶箱都歪斜了一邊,明個兒早上,送羊奶的人望著這個箱子,說不定還會想,難道有貓兒趁夜爬上鐵門,想喝羊奶嗎?「那隻貓一定會失望而返吧。」送羊奶的人說不定會這樣想。

我不想再繼續站在冷雨中,對著一扇生鏽的鐵門乾瞪眼。回去的途中,回憶沿著一條有順序的軌道湧向腦際。我簡直不敢相信,同樣的事情,竟然發生在眼前我熟悉的台北街頭,感覺才是幾年前的事,對的,如果我承認那已是許多年前的事,豈不透露出我的年齡?似乎,在台北,櫥窗、派對、狂歡的夜店是屬於年輕人的。不會有人在意一個老爸模樣的男人輕易透露出年齡。我不敢想像女兒站在夜店外,跟喝醉酒的男人索吻,如果那個男人二話不說,先吐了她一身呢?我應該折返要女兒保證,絕對只在白天的台北市進行她的行動藝術,天黑了就得乖乖回家,但是,如果女兒又用那種看著怪物的眼光說:「我又不是在上班,你乾脆叫我打卡算了。」我該如何回答?

同樣是這幾條台北街道,沿著南京東路一路到橋邊,過了新生北路、龍江街,接下來是復興、敦化,我閉起眼也講得出路名。十幾年,高樓一棟棟建起,分割天際線,兩旁的商家和招牌如走馬燈一再替換,在不經意的記憶裡,女兒跟在我後面走過街道。現在,我突然好奇想知道,她記憶裡的南京東路,有什麼印象,她記得些什麼?我寧可她並不記得,我跟她媽媽站在東興街一家銀行前吵架的情景。多年後,有個女歌手在這裡的路口駕車撞死一名夜歸的護士。但那天,我們吵得很激烈,後來,不知是誰喊出「那孩子歸誰」?

隔天下班後,回到家,打女兒的手機,照常沒回應,只傳來我不認識的女聲答鈴。我打開電視,在新聞頻道間梭巡,沒有再看到有關女兒的報導,這讓我悄悄鬆了一口氣。這樣的新聞熱度,聽說在台灣是很正常的,除非那個膽大的女生,也就是我的女兒,在街上遇到了變態狂、色狼,像仁愛路和延吉街口就常有個穿著厚夾克的流浪漢,當你經過時會跟你說:「對不起,借我一百塊好嗎?」路過的人從沒有人給過他,他卻樂此不疲。有一次,我真的想掏出一百塊錢,跟他說:「拿了這一百塊,以後別再問我了。」喔,如果我女兒遇見這個流浪漢,我一點也不敢再想下去了。

有那麼一刻,我還想起她媽媽,這個曾發誓要跟我廝守一生的女人。如果她知道自己的親生女兒在台北街頭跟陌生男子索吻,心中會作何感想?但我只想了那麼一下,就決定先去洗個澡。

我一直盡量做到一個父親的責任,給她零用錢,滿足她所有吃零食的需求,不過她一向吃得不多。在台北市,爸爸帶著兒女走在街頭已越來越常見,我一直想知道,他們跟我是不是同一國的。有一回,在通化街的怡客咖啡館,鄰座坐著一個爸爸和低頭寫作業的兒子,爸爸指著作業說:「你看連這個都會犯錯,你顯然是沒有用心。」拿起橡皮擦,就要幫兒子擦掉那片鉛筆字,嘴裡的攻勢也沒有停下:「你到底是不用心,還是真的不懂?」我按捺不下衝動,湊近身脫口問道:「請問,你是單身爸爸嗎?」我想我的神情,大概像極拉保險、或在街頭發傳單、賣房屋的業務員,那爸爸狠狠回瞪,也不理我。我摸摸鼻子,就離開了咖啡館。

再等待兩天,依然沒有女兒的消息,她其實也不會主動打電話給我。我決定再去鐵門外等她,這天沒有下雨,晚上氣溫稍涼,我有備而去,多帶了一件可當作雨衣的外套,哼著Leonard Cohen那個老傢伙的那首「著名的藍色雨衣」。沒多久,女兒姍姍來遲─這個詞似乎不能用在這裡,畢竟我們也沒有約定。女兒的神情依然疲憊,有那一瞬間,我還感受到孤寞和失望,「會不會今天有很多男人拒絕她,讓她沒有任何的收穫呢?」我心中掠過一絲喜悅,畢竟,在台北市,要一個男人在眾人注目中接吻,還得留下影像紀錄,甚至可能上電視,根本是需要勇氣的事。

「爸爸,你又來了。」女兒看到我,語氣如狂熱一夜的舞者。「有什麼事嗎?」我覺得這樣的語氣是個好的開始,說道:「其實,我就是想知道,妳有沒有事。」

女兒遲疑,似乎有滿腹的話想說,轉念間,又覺得一個女兒跟爸爸講這些話,一點也不恰當。我看得出她選擇了另一套說法:「我今天整整走了三條街,有點累了。」原來,是身體疲倦的問題嗎?

我說:「妳的課業呢?不用去上課了嗎?老師知道妳這項行動嗎?」

女兒說:「這原本就是學校老師要我去做的啊,我那個指導教授,在美國就是做性別行動藝術的。」

「喔,」我應道。原來還有這門藝術啊,心中冒起一道疑問:「那她自己有做過同樣的事嗎?」

女兒凝視著我,我極為熟悉的臉孔,閃過另外一個女人的影子,難道是附身?女兒說道:「爸,你怎麼知道沒有呢?」她拿出鑰匙,發出這城市最寂寞的一種聲音開門,巷子裡的野貓群遙遙呼應。我開始懷疑,女兒的屋內養著一群貓。我下意識想跟著進門,女兒用她的身體擋住我:「爸,我已經累了,有什麼話,改天再說吧。」

「這樣啊,」我說,遲疑著,趁女兒不注意,將一個保險套塞進她的大包包內,女兒也沒有發現。我不知道當她發現這個保險套時,會不會相信,那代表著一個父親的心情、焦慮和擔憂。許多年以前,當同性戀還是這座城市沸騰的話題時,我就遇過有名同志志工在台大醫院外發送保險套,那名高瘦的青年要將保險套送給我時,我沒有收下,只淡淡說道:「要用的時候,我自己會買。」

我不敢想像,卻任狂想持續發酵。如果,女兒屋內養的不是一群貓,而是一個男人呢?我想女兒會如此回應我的質問:「爸,妳不是曾答應我二十歲後,就隨我去嗎?」

想想也不對,在台北,有哪個男人,會讓他的親密伴侶在街頭上要湊齊一百個吻?忌妒肯定會讓所有男人變成怪物。

〈雷公的女兒〉 選錄

* * *

在樂團裡,文理的嗓音終於得到發揮。樂團有四名團員,一名鼓手,一名貝斯手和吉他手,她負責唱歌。原先唱英文民謠,後來也唱自己的創作,他們費了很多時間練習,直到深夜才搭公車回家。

這個小樂團曾去參加大專樂團競賽,文理在臺上對著數百名觀眾唱歌,一點也不怯場,那次他們沒能入圍。團員討論後,決定增加表演經驗,文理提議:「到西門町去唱吧!」

如果那時問文理,組樂團對她意味著什麼,文理必定回答:「那是我生命的全部。」媽媽知道文理的去向,沒有多說意見,但有一天,文理一早出門,爸爸攔住她:「怎麼……聽說妳去西門町賣唱?」

文理答:「不是賣唱,是街頭……表演。」

爸爸揮動手勢,提高音量,窗外一群麻雀聞聲飛起:「有沒有收錢?」

文理說:「我們錄了一張CD,要的人只須付點工本費。」

爸爸吼道:「那還不是收錢?」

文理說:「意思不一樣。」

「好,」爸爸說,「妳缺錢用嗎?我花這麼多精神栽培妳讀大學,妳竟然跑去賣唱?」

「好,那我以後不用你的錢。」文理轉身就走,和爸爸一樣氣得全身發抖。那是父女最嚴重的一次衝突,從此,文理刻意避開爸爸的作息,更早出門,更晚回家,她曾考慮搬出來住,繼續玩她的樂團。有時不經意間在客廳遇見一臉嚴肅看著她的爸爸,文理只點頭打招呼,自鳴鐘在兩人的距離間規律作聲,文理和爸爸的冷戰一直持續著。

在西門町的廣場上,擺好鼓具,拿出吉他,對著麥克風唱歌,過一會兒,假日的人群就會靠攏,聞風來到的學弟妹靠在近處拍照,鼓掌,當作他們的粉絲,慢慢地真的來了些喜歡聽他們唱歌、演奏的觀眾。年輕的女孩,穿西裝的男士,假日的遊客將文理包圍著。廣場上不僅有文理這一團,有時還有雜耍、說唱,模仿饒舌樂的團體像塊磁鐵,吸走更多的人潮,但文理也不在意,只想在那個時空裡,在一個城市的角落唱她喜愛的歌。多年後,當廣告公司爆發那場勞資爭議,當文理為自己的權益展開狀似孤獨的抗爭時,她常會想起在西門町廣場唱歌的那個自己,寧可時間停留在那麼單純的,以為只要把音唱準,把一首歌唱完,獲得在場觀眾的掌聲,她就擁有了世界。

那時,她也會想起當爸爸的臉孔出現在觀眾裡,沒有表情地望著她時,她心內的驚慌。她看著爸爸,突然不知接下來該唱什麼?吉他手學長走過來問她:「怎麼,太累了嗎?今天就到這裡吧。」

「沒事,」文理悄悄說,拿起麥克風,對著爸爸的方向說:「唱了幾首我們創作的歌曲,我想用這個難得的機會,將下一首歌獻給我生命中最重要的人,也就是我的父親,雖然他一直不贊成我唱歌。」她刻意不去看爸爸凝重的臉色,吉他手和貝斯手同時會意,望了文理的爸爸一眼,貝斯手悄悄皺眉。他們在排練時,文理曾開玩笑的練過,還說將來要唱這條歌送給她爸爸。

好,開始吧,貝斯手心一橫,鼓和吉他一起響起,前奏過後,文理唱起Madonna的〈Papa Don’t Preach〉,她專心的唱這首歌,跟著樂音搖擺,沉浸在音樂的節奏。唱完,觀眾鼓掌,她才發現爸爸早已離開。

那天,文理將近午夜才回家,爸媽早已就寢,她一個人坐在客廳,像個做錯事的小孩,深怕一點小聲響就會吵醒大人。她靜坐片刻,悄悄翻開爸爸的日記,照常是工筆小楷,整齊寫著:

「今赴西門町觀理兒演唱,雖不贊成理兒走入歌藝事業,但現場觀眾頗眾,理兒頗具群眾魅力。理兒並以一首英文歌曲獻父,旋律輕快,雖不明其曲意,亦見理兒有心矣。」

文理閤起日記,鬆了一口氣。她和爸爸的短暫冷戰,就此告一段落。這個小樂團又參加一次地下樂團競賽,差點就入圍,寄演唱帶給唱片公司卻毫無下文。畢業後,三個大男生得去當兵,文理心頭覺得不捨,卻不得不告別她搞樂團的黃金歲月。只在廣告公司的同事一起上KTV或慶生會上,文理偶而獻唱一首,同事驚訝地大喊安可,文理對她們笑笑,那一刻她想起爸爸的日記,像一隻隱形的眼睛,一直在成長的歲月瞪著她。

爸爸的日記寫到八十八歲,仍然一筆也沒有亂掉,他晚年時一直嚷著要回去長沙,找他年輕時丟在老家的日記。直到他二度中風住院,無法再寫下去。醫師跟家屬說,年事已高的爸爸將會快速失去意識,「最多半年吧,要有心理準備。」醫生說,當時文理和弟弟都留在病房內,照顧閉起眼睛不再言語的爸爸。但是,每日的經歷見聞,是不是還照常在老人的心內默默反芻著呢?

沒有爸爸坐著的書房,像失去靈魂的眼睛。文理從醫院回來,坐著,鼓起勇氣翻開她和弟弟搬出後,這兩年爸爸的記事,在字裡行間,爸爸流露出對時局的憂慮,更多的篇幅,卻關心著她的工作和健康。爸爸寫著:「今日是理兒三十六歲生日,惠蓮打電話給理兒,謂其與同事一道慶生,不回家來。夜間,我和惠蓮仍買了一個蛋糕,由惠蓮吹熄蠟燭,為理兒慶生。」

文理讀到這一段,發現這兩年她不僅錯過了自己的生日,連爸媽和弟弟的生日,一家人都沒有團聚過。文理到病房裡,坐在爸爸身邊,看護士來給爸爸換點滴和尿壺,翻身,文理說:「讓我來吧。」病中的爸爸比想像還輕,皮膚皺縮,方型臉已瘦到緊貼臉骨。如果爸爸還寫日記,一定會無比感嘆他現在的處境,文理心裡想著。但爸爸已無法言語,她懷疑此時爸爸的神識漂浮到何處,空洞的眼神似乎望著遠方。