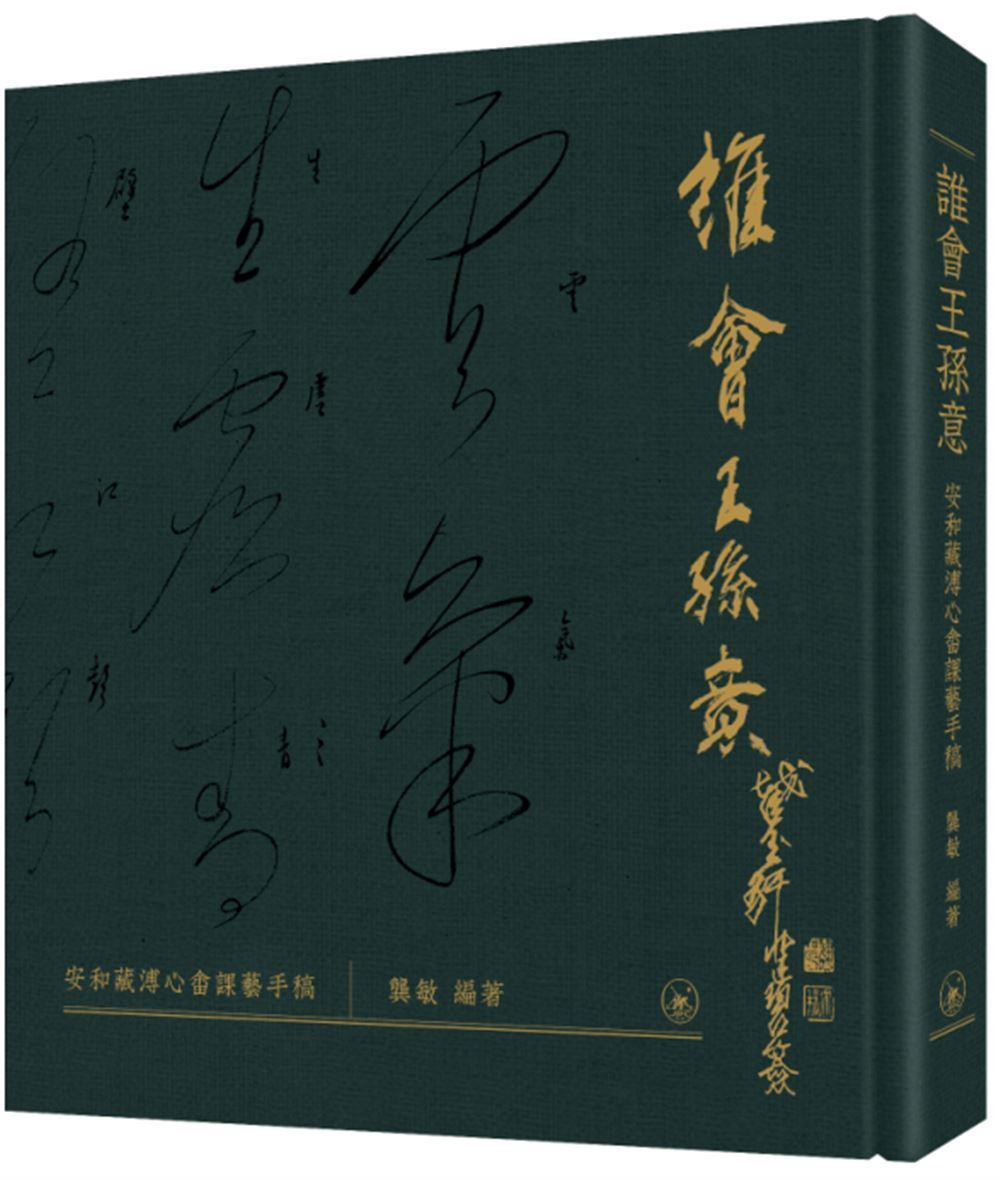

誰會王孫意: 安和藏溥心畬課藝手稿

| 作者 | 龔敏 |

|---|---|

| 出版社 | 聯合出版有限公司 |

| 商品描述 | 誰會王孫意: 安和藏溥心畬課藝手稿:本書為著名書畫家溥心畬的課藝手稿集,收錄多件書畫、詩文手稿。手稿大致分為十二種:除了臨寫法帖、詩詞文稿、畫稿以外,亦有《易經》 |

| 作者 | 龔敏 |

|---|---|

| 出版社 | 聯合出版有限公司 |

| 商品描述 | 誰會王孫意: 安和藏溥心畬課藝手稿:本書為著名書畫家溥心畬的課藝手稿集,收錄多件書畫、詩文手稿。手稿大致分為十二種:除了臨寫法帖、詩詞文稿、畫稿以外,亦有《易經》 |

內容簡介 本書為著名書畫家溥心畬的課藝手稿集,收錄多件書畫、詩文手稿。手稿大致分為十二種:除了臨寫法帖、詩詞文稿、畫稿以外,亦有《易經》、經史子集和作詩格律、書信格式等教授內容,反映溥心畬看重品德與文化內涵的一面,以供讀者一覽「舊王孫」的筆墨風采。 手稿收藏者──安和,為溥心畬的學生。師生交往以來,溥心畬將多件書畫稿件贈與安和,安和珍而重之,收藏近半個世紀。本書特別收錄安和臨摹的書畫作品,印證了溥心畬與安和真摯的師生情分。 (*本書圖片由佳士得香港提供,並授權使用。)

作者介紹 龔敏龔敏,祖籍安徽巢湖,台灣中正大學文學士、碩士,天津南開大學博士,研究涉及中國文學史、古典小說、文獻學、古琴學、美術史。現職佳士得香港中國書畫部專家,兼任雲南大學人文學院客座教授、碩士生導師,北京大學文化資源中心研究員,廣州市饒宗頤學術藝術館顧問、香港新亞研究所琴學中心顧問等。發表論文近七十篇,著有《小說考索與文獻鉤沈》、《溥心畬年譜》等。

產品目錄 傳道授業 安和藏溥心畬寒玉堂藝課管窺002 一臨寫法帖034 二詩詞文稿052 三《慈訓纂證》抄本及鉛印本120 四書法複印件134 五吉語德訓142 六易經講授150 七經史子集講授186 八說文及書法228 九 作詩格律260 十 書信格式276 十一畫稿、繪畫教學及其他282 十二安和臨摹書畫336 溥心畬生平簡表360 後記368

| 書名 / | 誰會王孫意: 安和藏溥心畬課藝手稿 |

|---|---|

| 作者 / | 龔敏 |

| 簡介 / | 誰會王孫意: 安和藏溥心畬課藝手稿:本書為著名書畫家溥心畬的課藝手稿集,收錄多件書畫、詩文手稿。手稿大致分為十二種:除了臨寫法帖、詩詞文稿、畫稿以外,亦有《易經》 |

| 出版社 / | 聯合出版有限公司 |

| ISBN13 / | 9789620449062 |

| ISBN10 / | 9620449061 |

| EAN / | 9789620449062 |

| 誠品26碼 / | 2682204906005 |

| 頁數 / | 376 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | H:精裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 24X24X3.2CM |

| 級別 / | N:無 |

導讀 : 傳道授業――安和藏溥心畬寒玉堂藝課管窺

一、前言

溥儒(一八九六-一九六三),字仲衡、心畬,號西山逸士、羲皇上人等,齋號寒玉堂,先後編著有《上方山志》、《白帶山志》、《經籍擇言》、《秦漢瓦當文字考》、《陶文釋義》、《吉金文考》、《漢碑集解》、《碧湖集》、《靈光集》、《唐五律佳句類選》、《四書經義集證》、《爾雅釋言經證》、《毛詩經義集證》、《十三經師承略解》、《經訓集證》、《群經通義》、《六書辨證》、《千字文注釋》、《寒玉堂論畫》、《寒玉堂論書》、《華林雲葉》、《慈訓纂證》;詩詞文有《西山集》、《乘桴集》、《凝碧餘音》、《南遊詩草》、《寒玉堂文集》、《寒玉堂詩集》、《寒玉堂聯文》等。心畬曾祖父為道光帝旻寧(一七八二-一八五○),祖父恭親王奕訢(一八三三-一八九八),父貝勒載瀅(一八六一-一九○九),號清素主人。母項太夫人為側福晉,生儒、佑(一八九九-一九六九)、僡(一九○六-一九六三)兄弟三人。心畬有同父異母長兄溥偉(一八八○-一九三六),一八九八年繼恭親王爵位,後與鐵良等組織宗社黨,反對南北議和及清帝遜位等事。

溥心畬自出生至十七歲,一直居住在恭王府中,學習王府的生活禮儀和接受傳統教育。十七歲後,遷居至西山戒台寺,以讀書、詩文、書法、繪畫、遊獵為樂。一九一七年,心畬與羅清媛成婚,一九二五年遷回恭王府萃錦園中居住。一九四九年九月,心畬從上海輾轉經舟山遷居台北,暫居「凱歌歸」招待所。十月,接受省立師範學院劉真校長聘請到美術系(台灣師範大學前身)任教。一九五○年開始,心畬搬進臨沂街六十九巷十七弄八號的日式寓所,直至逝世。

心畬在台北時期,凡是拜門的弟子,一律在臨沂街住所寒玉堂中授課,凡經、史、子、集、詩詞格律、文章信函、書法、繪畫諸藝皆有,往昔弟子及北平藝專學生如陳雋甫、安和、劉河北等日漸來歸。心畬詩書畫三絕,曾對弟子說:「如若你要稱我為畫家,不如稱我為書家;如若稱我為書家,不如稱我為詩人;如若稱我為詩人,更不如稱我為學者。」這與他夫子自道「經學第一,詩文第二,書法第三,繪畫第四」的觀念相互通達。江兆申、姚一葦等寒玉堂台灣時期的弟子,都說心畬收納弟子以品德為先,藝課授業以經史子集、詩文小學等為主。其實,溥心畬的藝道觀念本質上來自《論語.先進》所說「德行」、「言語」、「政事」、「文學」的孔門四藝,以及《論語.述而》所云「志於道,據於德,依於仁,游於藝」的人生價值存在共通性。溥心畬憶三歲隨父朝拜,光緒帝曾對他說:「汝名曰儒,汝為君子儒,毋為小人儒」,這也是《論語》中孔子對子夏的期許。以「儒為名」,以「君子儒」為目標,也是溥心畬一生追求的大道。了解心畬的內在思想觀念,吾人始能理解他的授業理念。

二○一九年五月二十八日,佳士得香港拍賣心畬弟子――安和舊藏心畬書畫及寒玉堂一批課藝資料,其中尤以第一三四○號最為矚目,共有課藝相關手稿及複印材料三百五十六件,一直由安和珍藏數十年。安和舊藏較諸一九七六年香港中文大學出版的《溥心畬書畫稿》、一九七八年台灣財團法人台北市徐氏基金會出版的《溥心畬先生親授國畫入門》、二○一○年北京文物出版社出版的《瀛海壎箎:吾師溥心畬旅日逸品集》諸書相對更為完整,有助於深入認識並印證溥心畬生平思想和寒玉堂教育理念。近現代繪畫大師如齊白石(一八六四-一九五七)借山吟館、吳湖帆(一八九四-一九六八)梅景書屋、張大千(一八九九-一九八三)大風堂等弟子遍天下,而其教學理念、模式與方法,卻比較少有系統性地保存和記述,更遑論大批量地完整保存的教學材料了,於此尤見安和藏寒玉堂課藝材料之珍貴。因此,我們從安和數十年來保存完好的舊王孫課藝時的片紙隻字,看到的不僅是學生對於老師的尊敬,更包含一份深厚的情感,也為我們保存了一份探索舊式王孫教育的珍罕材料,有助研究傳統教育與教學方式。

三、溥心畬與安和的師生緣

安和(一九二七-二○一七)出生於北平,父安懷音(一八九四-一九七六)為湖北黃岡人,曾任報社記者、主編,北平《華北日報》主任兼總編輯,後轉任總經理兼社長;母親寧師樸為民主革命家寧武(一八八五-一九七五)長女,擅花卉,安和幼年即隨母學畫。一九四六年秋天,安懷音攜安和於南京叩拜溥心畬為師,開始了寒玉堂門下十七年的學藝之旅。

一九五○年,心畬與安和在台中重逢,當年冬季時節,安和自台中到台北寒玉堂繼續追隨學習,並與劉河北一同寄宿於寒玉堂中。一九五三年春節後,安和返回台中居住,繼續與心畬保持書信往還,並不定期前往台北拜見老師聆益教誨。

寒玉堂入門弟子均以「文」字排行,以玉部為名,由是乃符合寒玉堂「玉」字之意旨。如安和名「文瑛」、劉河北名「文瑾」、沈靜慈名「文琭」等。安和與眾多同門一樣,每日聽課,讀書寫字,觀摩心畬繪畫。羅茵記述在寒玉堂學習時,說:

先生重禮儀規範,非跪拜盡禮者,不目為弟子。從學者旨在學畫,而先生則必先授經子 書法,循序漸進,始及繪事。偶有好事者流,慕名觀畫,先生不之顧,顧亦不識……先生授門弟子以書以畫,視之為小道。進之,勉以蓄德勵行,自成其大……先生勤授經子,固在充實門人學力;其復勉以蓄德勵行者,則在提高人格素養。秉此學養,蔚為世用。偶爾弄筆,比於伯牙之鼓琴,嚴陵之垂釣,示其芳潔高躅,非以小道行也。

此處記述心畬在台灣時期的教學,以經部子部及書法為先,然後才是書畫之藝,基本與啟功記述早年在北京時期執書畫請益,心畬問以作詩的文字近同。於此可見,心畬的教學方式是一以貫之,並不因時間、空間、族群的不同而有所變化,分別只是啟功當時經、史、子、集已有根基,心畬才在詩作上予以提醒。心畬以儒為名,也以儒為宗,所以尊守師道禮節,凡入門必須行跪拜禮,方是寒玉堂弟子。行跪拜之禮,既是確實師徒名分之舉,也本源於他童年在恭王府拜師讀書之禮儀。

寒玉堂台灣時期的學生約有百餘名,然而,心畬對於這位在大陸南京時期拜門的弟子――安和,一直寄予厚望,視如己出。根據安和藏心畬手跡所見,日常在寒玉堂除了學習經史子集書畫外,心畬還教習文字、文學、詩句平仄對仗、文章起承轉合、函件抬頭敬辭,乃至於器皿名物、書法用筆、丹青染色等,無所不有,並贈予她多幅書畫作品。其中書贈安和較為特殊的是一九五六年季冬書就的「碧箋既寫曹娥字,彩筆還摹女史箴」楷書聯句,邊跋有楷書小字云:「女弟子文瑛習禮好學,臨習古人畫本,頗能得其大略。瑛也能淑,若是有恆,所謂『久則徵』,望功之成,非難也!丙申季冬,余講經東海,瑛來省,余為書聯勉之。西山逸士溥儒記。」丙申(一九五六)年底,心畬受徐復觀之邀往東海大師共講課三次,由弟子蕭一葦陪同,期間安和前往探訪時獲書聯相贈。從聯句跋文可見心畬對安和誠心篤學、臨寫古畫頗為欣賞,遂書聯予以鼓勵。此外,從心畬郵寄安和信札一通三開複印件,亦可見他對於安和、劉河北二人青眼有加:

安和知悉:前日將《寒玉堂畫論》一書寄與黃校長,得其回信。知其願附鉛印一千冊,送余五十冊,當即作書覆之。因聞此次印書係師生集資所印,余受五十冊於義不合。若全不受,料黃校長又決不肯。故告明只受十冊,因台北學生多無恆心,兼少篤信好學之意志,求速成以求名。且此書文義較深,其要訣若不講解剖晰,亦難明了。不得其人,亦不願傳授此書。俟印成後,汝與河北當有二本。余至台中時,再為汝二人詳細講授,熟讀此書,必有成就。

又寄交黃校長《慈訓纂證》一書,乃余昔日所秉承先母慈訓,追憶筆錄,每條證以古來聖母賢媛之事,此女教之正宗。俟黃校長抄閱後,自然與汝二人讀之。

又寄與河北行書千字文一分,因手邊只有一分,汝可與河北分寫。寫時可用臘紙印於原字上摹寫,必須摹寫多遍,始可見功。再詳計其偏旁姿式與全體結構,始能背寫,此必久而見功。此間學生,雖有好學者尚及汝二人之篤厚,惟女生姚兆明,事余猶父,尚可教誨。教風日下,有德有守之士,又不在位,非一日一朝之故也。餘無別囑。余讀書無暇,今後只作一函,或寄汝或寄河北,可共讀之。師溥儒手字。

心畬此函與安和說明:一是《寒玉堂畫論》將要出版印行,心畬得樣書十冊,台北學生多無恆心篤學之志。又認為此書精要難明,「不得其人,亦不願傳授此書」,安和、劉河北可各獲贈一冊,屆時再為安、劉二人講解此書內容。器重之情,溢於文字之外。二是《慈訓纂證》為追憶慈母筆錄,為「女教之正宗」,規勸安、劉二人閱讀。今所見佳士得香港拍賣之《慈訓纂證》抄本、鉛印本兩種,當即心畬先後寄予安和閱存。三是以臘箋摹寫溥氏自編《千字文》,了解書體結構。四是稱許姚兆明為人篤厚好學。

心畬此函提到學生姚兆明篤厚好學,事他猶父,據此判斷信件應該寫於一九五五年五月離台赴韓以前。姚兆明一九五四年底或一九五五年春拜師,一九五五年五月十一日,心畬與朱家驊、董作賓赴南韓講學,隨後又轉往日本,直至一九五六年六月才回到台灣。同年,溥孝華姚兆明與訂婚。只有在一九五五年五月前,心畬才能對姚兆明有所認識和肯定。至於信中提到《寒玉堂畫論》出版之事,可能即為一九五八年世界書局印行本。

一九六三年五月二十七日,心畬診斷為淋巴線癌,身體漸次虛弱,仍手書繪畫不絕。至九月,乃積極整理舊作書畫,一一題款,並整理詩文稿,出版《華林雲葉》、《慈訓纂證》。十一月十七日下午四時,安和赴台北探視病情,心畬口不能言,掙扎坐起手書「千里省師病,古無今有之……」詩未就,便囑溥孝華代為抄錄「日月明明天秋晚,紅葉……」,詩未完便已支撐不住。此二紙未完詩句,是為心畬生命中最後的詩句。第二詩紙上有安和以鋼筆藍墨水寫記:「五十一(二)年十一月十七日下午,余由台中趕赴台北探師病,師口述此詩句,孝華師兄筆錄。」心畬希望在離世前與視若己出的得意弟子安和再見一面,遂囑咐家人通知安和到台北探望,於是留下他生命裡最後珍貴的手跡。

五、結語

以上根據安和藏溥心畬寒玉堂課藝材料,對於心畬在恭王府的學習、安和的拜師受藝,以及寒玉堂課藝內容大致作一梳理、探究和闡述,並由此管窺二十世紀五十至六十年代寒玉堂的授課模式。

心畬出生成長於帝王貴冑之族,自幼受奉儒家之學,及長既不能立功於國,立德於鄉族,乃以著述學問立言為本。所以,他總說學問第一,詩文第二,書法第三,丹青則為末端。又常云能作詩寫字,便能作畫,在在顯現他散發出的傳統士人思想。凡此種種,都因為繪畫在中國傳統士大夫精神裡屬於自娛之藝,屬於雕蟲小技,而與「己欲立而立人,己欲達而達人」的儒家修齊治平之理念不合。所以,寒玉堂中多教弟子讀書治學,吟詩作文,乃至於書法用筆,而將繪畫置於末端,使得許多要從心畬習畫快速成名的弟子大感頭痛。其實,這些慕名而來急於成名的弟子無法理解夫子之道,心畬希望教導寒玉堂弟子成為具有士大夫精神的士人,而不僅僅是一名書法家或畫家。只有具備了士人的志向、情懷和氣息,才能浸淫在古代文化之中,親近古人,得其神髓。

心畬以王孫之貴,長而亡國無家,隱居西山,胸懷鬱結寄情文字書畫。恰恰因為這種不得已的時局和情緒,成就了他的書畫家身份,實屬無心插柳之事。從安和藏三百多件寒玉堂課藝稿件中,尤見心畬博學強記,著述之餘,吟詠等身,並兼學者、詩人、書家、畫家四種身份。這樣的身份在中國古代並不罕見,即使在心畬同時代的十九世紀末至二十世紀初,也在在有之。只是,往往具有心畬的天賦,而缺乏地位和環境等因緣;具有地位和環境,又缺少了心畬的天賦。心畬幼讀經史,以經國大業為本,所學為治民之業,與其他官宦世家子弟乃至於庶民存在根本性的差異,這也是心畬筆下山水清逸出塵的活水源頭。

寒玉堂課藝稿是一份重要的紀錄,系統地保存了末代王孫的志業、思想、藝術與道統。我們上溯元明清三代,著作、書畫作品傳承匪易,更遑論如許多的手跡流傳了;側視心畬同時代的書畫大家如張大千大風堂、吳湖帆梅景書屋等人,此類系統性授課的第一手文獻資料也不多見。安和出於對老師的尊敬和手跡的珍愛,保存了寒玉堂課藝材料將近半個世紀,這也許是上蒼對於舊王孫的一種厚報吧!

最佳賣點 : 本書為著名書畫家溥心畬的課藝手稿集,收錄多件書畫、詩文手稿。手稿大致分為十二種:除了臨寫法帖、詩詞文稿、畫稿以外,亦有《易經》、經史子集和作詩格律、書信格式等教授內容,反映溥心畬看重品德與文化內涵的一面,以供讀者一覽「舊王孫」的筆墨風采。