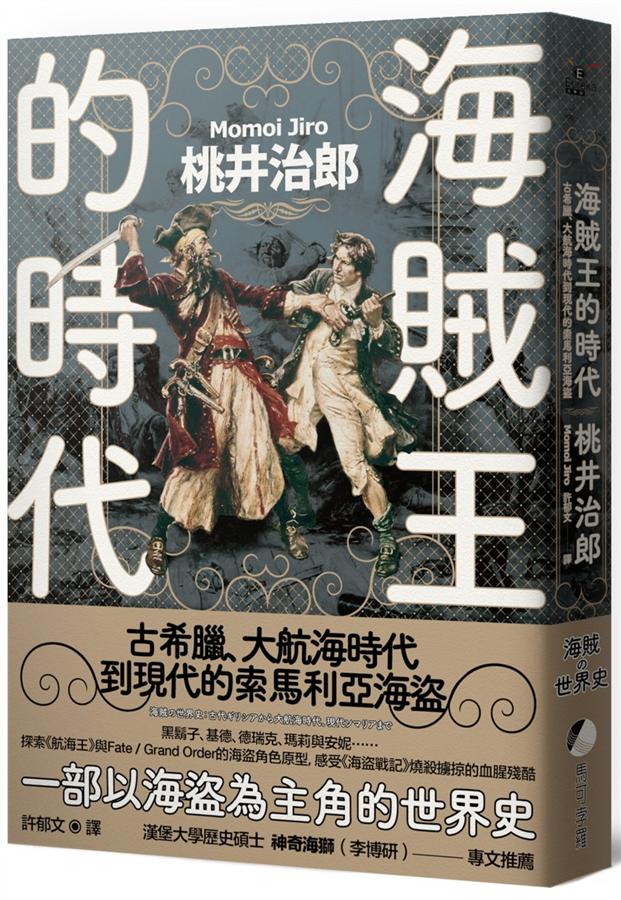

海賊の世界史: 古代ギリシアから大航海時代、現代ソマリアまで

| 作者 | 桃井治郎 |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| 商品描述 | 海賊王的時代: 古希臘、大航海時代到現代的索馬利亞海盜:燒殺擄掠、征戰冒險、自由闖蕩海盜究竟是全民公敵,還是開創新世界的英雄黑鬍子、基德、德瑞克、瑪莉與安妮……探 |

| 作者 | 桃井治郎 |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| 商品描述 | 海賊王的時代: 古希臘、大航海時代到現代的索馬利亞海盜:燒殺擄掠、征戰冒險、自由闖蕩海盜究竟是全民公敵,還是開創新世界的英雄黑鬍子、基德、德瑞克、瑪莉與安妮……探 |

內容簡介 燒殺擄掠、征戰冒險、自由闖蕩海盜究竟是全民公敵,還是開創新世界的英雄黑鬍子、基德、德瑞克、瑪莉與安妮……探索《航海王》與Fate/Grand Order的海盜角色原型感受《海盜戰記》燒殺擄掠的血腥殘酷一部以海盜為主角的世界史海盜的足跡,可說遍布世界歷史的關鍵舞台。他們深刻影響海上霸權擴張,以及世界政經局勢發展。維京人縱橫歐洲大陸;位於地中海東西兩側的鄂圖曼帝國與西班牙帝國,在希臘展開海戰,其核心主力正是海盜;英國竟得力於加勒比海盜暗中相助,才得以建構其殖民帝國霸權。到十九世紀時,在美國的霸權主義之下,延續極長歲月的地中海海盜至此劃下句點。進入二十一世紀的現代,海盜卻又以索馬利亞海盜之姿再度崛起。這些海盜的狂放身姿,也出現在許多小說、漫畫或影視作品裡,深受人們喜愛。但若仔細研究歷史,會發現古代史家對於海盜的評價竟有天壤之別。「歷史之父」希羅多德給予古希臘海盜之王波律克拉特斯極高的評價,將他形容成擁有豪情壯志的英雄。然而,羅馬時代對海盜的觀點卻截然相反,海盜行徑被視為極端惡行。羅馬最偉大的辯論家西塞羅曾斷言,海盜是會將社會破壞殆盡的「人類公敵」。如此極端的評價,正是海盜最大的魅力所在。在本書中,作者便以海盜興衰為主軸,生動刻劃出諸如紅鬍子海盜兄弟、德瑞克、黑鬍子蒂奇,還有史上最著名的女海盜--安妮‧邦尼與瑪麗‧里德等人顛覆世界秩序的精彩樣貌。◎聯合推薦漢堡大學歷史碩士神奇海獅/李博研

作者介紹 ■作者簡介桃井治郎一九七一年生於日本神奈川縣。自筑波大學第三學群社會工學類畢業,於中部大學研究所國際關係學研究科休學,為國際關係學博士,歷任中部高等學術研究所研究員、駐阿爾及利亞日本大使館專門調查員,現為清泉女子大學文學部副教授,專攻國際關係史、馬格里布地區研究與和平學。著有《阿爾及利亞人質事件的背後--對抗暴力枷鎖的「非恐怖主義」的思想》、《「巴巴里海盜」的終焉--維也納體制的光與影》、《近代與未來的夾縫之間--未來的變遷與21世紀的課題》等書。■譯者簡介許郁文輔仁大學影像傳播學系畢業。因對日文有興趣,於東吳日語教育研究所取得碩士學位。曾擔任日商多媒體編輯、雜誌日文採訪記者,現職為專職譯者。

產品目錄 推薦序一線之隔的善與惡神奇海獅(李博研)前言第1章海盜的起源歷史之父希羅多德古希臘海盜之王希臘神話裡的海盜克里特的海上統治大帝與海盜迦太基與羅馬西里西亞海盜與凱撒龐培對海盜的鎮壓羅馬最後的海盜西塞羅的海盜論奧古斯丁與中世紀的萌芽第2章海盜的再興古代的終焉汪達爾人格撒利克王汪達爾人的海盜行為波恩角海戰伊斯蘭教誕生伊斯蘭世界的擴張的黎波里的利奧聖特羅佩的穆斯林海盜維京人的侵略諾曼第公國西西里王國的誕生歐洲的反擊收復失地運動的開始十字軍的呼籲十字軍與薩拉丁十字軍的終焉與騎士修道會二元對立的時代第3章兩個帝國帝國的誕生收復失地運動與海盜西班牙的反擊萊斯沃斯島的兄弟捕獲大型槳帆船貝賈亞的戰事失利阿爾及爾王奧魯奇奧魯奇的結局阿爾及爾總督海雷丁進軍突尼斯熱那亞提督安德烈亞・多里亞查理五世遠征突尼斯普雷韋扎海戰查理五世遠征阿爾及爾互相猜疑的同盟鄂圖曼與法國的共同作戰馬爾他大圍攻勒班陀海戰塞萬提斯的《唐吉訶德》第4章黃金時期的海盜發現新大陸哥倫布的命運西班牙的掠奪拉斯・卡薩斯的告發財富爭奪戰約翰・霍金斯的走私聖胡安烏魯阿的復仇德瑞克的環遊世界與無敵艦隊的對決加勒比海盜摩根的掠奪巴拿馬遠征就任牙買加副總督基德的活躍從私掠到海盜西伐利亞主權體制的建立海洋論辯羅傑斯的環遊世界「海盜共和國」黑鬍子蒂奇兩個女海盜最後的大海盜羅伯茲第5章海盜的終焉勒班陀海戰後的混亂構築和平共存的關係美利堅合眾國的建國亞當斯與傑佛遜的論辯和平條約的締結與的黎波里的對立的黎波里戰爭的結局美國新型外交的確立西德尼・史密斯的告發埃克斯茅斯子爵的遠征杜絕海盜的決議歐洲下達的通牒阿爾及爾的答辯突尼斯的答辯西元一八三〇年的解決第6章現代與海盜索馬利亞海盜的出現國際法定義的海盜近代國際秩序的形成海盜與恐怖主義海盜的兩面性結語參考文獻

| 書名 / | 海賊王的時代: 古希臘、大航海時代到現代的索馬利亞海盜 |

|---|---|

| 作者 / | 桃井治郎 |

| 簡介 / | 海賊王的時代: 古希臘、大航海時代到現代的索馬利亞海盜:燒殺擄掠、征戰冒險、自由闖蕩海盜究竟是全民公敵,還是開創新世界的英雄黑鬍子、基德、德瑞克、瑪莉與安妮……探 |

| 出版社 / | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| ISBN13 / | 9789578759633 |

| ISBN10 / | 9578759630 |

| EAN / | 9789578759633 |

| 誠品26碼 / | 2681748672001 |

| 頁數 / | 272 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X15X0CM |

| 級別 / | N:無 |

最佳賣點 : 燒殺擄掠、征戰冒險、自由闖蕩

海盜究竟是全民公敵,還是開創新世界的英雄

導讀 : 前言

海盜被稱為「人類的公敵」。

在海上襲擊船隻、掠奪沿岸村莊、殺人越貨的海盜被人憎惡是理所當然的。

但仔細一想,這世界有很多以海盜為主角,甚至將海盜視為英雄的小說、漫畫與電影,在這類作品裡的海盜都為眾人所親近,甚至愛戴。這到底是怎麼一回事呢?

答案就藏在海盜的歷史裡。

順著歷史脈絡爬梳就會發現,海盜並非永遠的人類公敵,在某些時代,甚至是眾人眼中的英雄而非壞蛋。也由於這樣的歷史背景,才造就了現代的海盜形象。

本書將依據時代順序,介紹海盜從過去到現在的轉變。

自序 : 推薦序 一線之隔的善與惡

漢堡大學歷史碩士 神奇海獅(李博研)

每次讀海盜的歷史,總會讓我反思我們對善惡的定義。

從搶劫他人財物、破壞秩序的角度上來看,海盜看起來就是一種罪惡的存在;但是當你細細去剖析海盜的出現,你會發現往往是不公平體制的受害者,此外他們還會將搶來的財物分送給窮人,甚至創造了一種比當時所有體制都更民主的制度時,你似乎又覺得他們的行為情有可原。總之在閱讀海盜的歷史時,你很難用一種簡單的道德觀去評斷他們。而這就是你在閱讀《海賊王的時代》時,會不斷出現的感覺。

西元一七二四年,英國一位化名查爾斯‧約翰森艦長的匿名作家出版了《海盜通史》(A General History of the Robberies and Murders of the most notorious Pyrates),一口氣揭露十八世紀初的加勒比海上共二十位最聲名狼藉的海賊。我們今日對海盜的刻板印象,幾乎全部都從這本書而來,這本書介紹了那個時代海盜的幾個共同特徵,比如像是木腿、眼罩、還有人人盡知的骷髏海盜旗。這本書很快就銷售一空,一位叫做詹姆士‧馬修‧巴里的蘇格蘭作家看了這本書後,寫成了一本你絕對聽過的童話書--《彼得潘》(Peter Pan)。

但事實上,十八世紀僅僅只是漫長海盜歷史的其中一個篇章而已。最一剛開始的海盜事實上跟海權幾乎沒有兩樣,因為在古代那個以拳頭說話的時代,海盜本身有可能變成海權,海權自己也有可能去搶東西。

在希臘時代壞人搶劫平凡老百姓、但許多史詩上的英雄也有過搶劫行為。英雄阿基里斯就曾誇耀般地盛讚自己的掠奪行徑;《奧德賽》(Odyssey)裡的英雄奧德修斯,也把海盜行為視為很普通的行為:「我攻陷了城市並掃蕩平民後,便掠奪婦女與大量的金銀珠寶,然後分給同伴。」到最後,海盜與政府的唯一差別,可能就只剩下規模的差異了。《海賊王的時代》裡,就出現過這樣一個很有趣的例子,當某位海盜被捕後被帶到有名的馬其頓王亞歷山大大帝面前。

大帝問海盜:「為什麼在海上橫行霸道呢?」

沒想到這位海盜竟然毫不膽怯,回答:「一如陛下在全世界橫行霸道,差別只在於我用的是小船,所以被叫盜賊,陛下用的是大艦隊,所以稱為皇帝。」

原來海盜從兩千四百年前的荷馬史詩時代就已經出現了,但為什麼十八世紀的海盜特別有名呢?

要探討這段時期,首先就得回到「日不落帝國」西班牙的身上。一七〇〇年,這位西班牙國王艱難的一生即將走到盡頭,沒有子嗣的他引起所有國家的覬覦。最後有點裙帶關係的競爭者總共有兩位,一位是神聖羅馬帝國的王族、一位則是法國的王族。兩相權衡下,卡洛斯最後終於選擇把王冠交給了法國。在簽完遺囑後,哀傷的國王痛哭流涕嘆道:「我已經一文不值了!」一個月後,卡洛斯二世終於撒手人寰。

隨著他的過世,不滿的國家開始進攻法國與西班牙。一七〇一年,諸王的「西班牙王位繼承戰」正式爆發。

歐洲的戰爭立刻延燒到美洲殖民地。法西兩國決定不只把矛頭瞄準脆弱的英國商船,而且法王路易十四還把這件事「外包」給比較便宜的私人劫掠船。一剛開始成效非常驚人,每年法國海盜都拿下超過五百艘的英國船艦。但他們得意沒有多久,不久英國也開始以暴制暴撒出了大量的「私掠許可證」,戰局逐漸被扭轉過來。一七一二年隨著英國勝利,另一個問題就出現了--

歷時十二年的大戰讓英國皇家海軍破產,軍隊馬上遣散、船艦也封存了,將近四分之三人員被掃地出門。在西印度群島的街道、客棧、民宿擠滿憤怒的窮困水手。怨恨加上走投無路,促使水手紛紛踏上了海盜之路。就這樣,英國海軍與自己一手促成的海盜,便一起開創了這歷史上最知名的「海賊王的時代」。

不過雖然說是「海賊王的時代」,海盜的生活也絕對不是像我們所想的那樣歡樂。事實上海盜生活的真相,可能會讓現代很多人都吐出來。

首先先說海上的睡眠品質吧!事實上,木製帆船通常是個潮濕陰暗、毫無生趣的地方,在那個時代,要把船艙封到完全不漏水是不可能的,所以就算是風平浪靜的時候船艙也經常進水,如果當海上刮風的時候,海水基本上就是瀑布般沿著艙門潑下來,如果某個地方濕了就很難再變得乾燥。

在這種環境下,整個船艙的海員一層一層的疊在一起。套一句當時海軍軍官的話:「像一群狗在狗窩裡趴著似的。」水手們爬進水手艙、和同伴們擠著一起蓋一條潮濕的毯子,擁擠狹小的船艙裡全都是臭水和腐肉的氣味。此外水手常要忍受傷寒、抽筋和黏膜炎的折磨。

至於食物的部分更是慘不忍睹。因為保存不易的關係,魚和肉散發著腐臭的味道,淡水儲存在大木桶裡還不時發出惡臭。在當時海軍的主食是一種綽號叫「磨牙棒」的壓縮餅乾。為了避免腐壞,這種餅乾經過四次烘焙,堅硬到吃之前要先用布包住,然後用火繩槍的柄死命敲、敲碎了之後泡在咖啡或湯裡才能食用。雖然防腐功能出眾,一次世界大戰(一九一四~一九一八年)的士兵竟曾經拿到拿破崙戰爭(一八一二~一八一五年)時的餅乾。不過卻不防蟲蛀,餅乾上常布滿象鼻蟲、黑頭蛆,很多人必須在黑暗中才敢進食。有的時候這種餅乾裡的蟲甚至多到把它放在桌上,自己就能走。

不過即使當時的生活條件差成這樣,海賊生活仍然與陸地上階級森嚴的生活方式形成一種鮮明的對比,成為一種自由與平等理想的體現。海盜船上的人基本上都是自願參加的,他們能夠選出自己的船長,如果他們對選出來的人不滿意,也可以投票彈劾他們。船員定期舉辦大會,投票決定大多數事務,包括要去哪裡、攻擊什麼、要留下還是釋放囚犯,以及如何處罰同伴的違規行為。《海賊王的時代》依照時代順序,介紹給讀者一個與陸上世界完全不同的海賊進化史。這本書一路從古早那界線不明的時代開始,一路串連著各大陸上強權,最後如何在十八世紀演變成海盜最後的黃金時代。這本書想告訴我們的,就是下面一段簡單的真理:沒有善與惡、沒有好與壞,一切的出現,都自有原因。

推薦序 : 推薦序 一線之隔的善與惡

漢堡大學歷史碩士 神奇海獅(李博研)

每次讀海盜的歷史,總會讓我反思我們對善惡的定義。

從搶劫他人財物、破壞秩序的角度上來看,海盜看起來就是一種罪惡的存在;但是當你細細去剖析海盜的出現,你會發現往往是不公平體制的受害者,此外他們還會將搶來的財物分送給窮人,甚至創造了一種比當時所有體制都更民主的制度時,你似乎又覺得他們的行為情有可原。總之在閱讀海盜的歷史時,你很難用一種簡單的道德觀去評斷他們。而這就是你在閱讀《海賊王的時代》時,會不斷出現的感覺。

西元一七二四年,英國一位化名查爾斯‧約翰森艦長的匿名作家出版了《海盜通史》(A General History of the Robberies and Murders of the most notorious Pyrates),一口氣揭露十八世紀初的加勒比海上共二十位最聲名狼藉的海賊。我們今日對海盜的刻板印象,幾乎全部都從這本書而來,這本書介紹了那個時代海盜的幾個共同特徵,比如像是木腿、眼罩、還有人人盡知的骷髏海盜旗。這本書很快就銷售一空,一位叫做詹姆士‧馬修‧巴里的蘇格蘭作家看了這本書後,寫成了一本你絕對聽過的童話書──《彼得潘》(Peter Pan)。

但事實上,十八世紀僅僅只是漫長海盜歷史的其中一個篇章而已。最一剛開始的海盜事實上跟海權幾乎沒有兩樣,因為在古代那個以拳頭說話的時代,海盜本身有可能變成海權,海權自己也有可能去搶東西。

在希臘時代壞人搶劫平凡老百姓、但許多史詩上的英雄也有過搶劫行為。英雄阿基里斯就曾誇耀般地盛讚自己的掠奪行徑;《奧德賽》(Odyssey)裡的英雄奧德修斯,也把海盜行為視為很普通的行為:「我攻陷了城市並掃蕩平民後,便掠奪婦女與大量的金銀珠寶,然後分給同伴。」到最後,海盜與政府的唯一差別,可能就只剩下規模的差異了。《海賊王的時代》裡,就出現過這樣一個很有趣的例子,當某位海盜被捕後被帶到有名的馬其頓王亞歷山大大帝面前。

大帝問海盜:「為什麼在海上橫行霸道呢?」

沒想到這位海盜竟然毫不膽怯,回答:「一如陛下在全世界橫行霸道,差別只在於我用的是小船,所以被叫盜賊,陛下用的是大艦隊,所以稱為皇帝。」

原來海盜從兩千四百年前的荷馬史詩時代就已經出現了,但為什麼十八世紀的海盜特別有名呢?

要探討這段時期,首先就得回到「日不落帝國」西班牙的身上。一七〇〇年,這位西班牙國王艱難的一生即將走到盡頭,沒有子嗣的他引起所有國家的覬覦。最後有點裙帶關係的競爭者總共有兩位,一位是神聖羅馬帝國的王族、一位則是法國的王族。兩相權衡下,卡洛斯最後終於選擇把王冠交給了法國。在簽完遺囑後,哀傷的國王痛哭流涕嘆道:「我已經一文不值了!」一個月後,卡洛斯二世終於撒手人寰。

隨著他的過世,不滿的國家開始進攻法國與西班牙。一七〇一年,諸王的「西班牙王位繼承戰」正式爆發。

歐洲的戰爭立刻延燒到美洲殖民地。法西兩國決定不只把矛頭瞄準脆弱的英國商船,而且法王路易十四還把這件事「外包」給比較便宜的私人劫掠船。一剛開始成效非常驚人,每年法國海盜都拿下超過五百艘的英國船艦。但他們得意沒有多久,不久英國也開始以暴制暴撒出了大量的「私掠許可證」,戰局逐漸被扭轉過來。一七一二年隨著英國勝利,另一個問題就出現了──

歷時十二年的大戰讓英國皇家海軍破產,軍隊馬上遣散、船艦也封存了,將近四分之三人員被掃地出門。在西印度群島的街道、客棧、民宿擠滿憤怒的窮困水手。怨恨加上走投無路,促使水手紛紛踏上了海盜之路。就這樣,英國海軍與自己一手促成的海盜,便一起開創了這歷史上最知名的「海賊王的時代」。

不過雖然說是「海賊王的時代」,海盜的生活也絕對不是像我們所想的那樣歡樂。事實上海盜生活的真相,可能會讓現代很多人都吐出來。

首先先說海上的睡眠品質吧!事實上,木製帆船通常是個潮濕陰暗、毫無生趣的地方,在那個時代,要把船艙封到完全不漏水是不可能的,所以就算是風平浪靜的時候船艙也經常進水,如果當海上刮風的時候,海水基本上就是瀑布般沿著艙門潑下來,如果某個地方濕了就很難再變得乾燥。

在這種環境下,整個船艙的海員一層一層的疊在一起。套一句當時海軍軍官的話:「像一群狗在狗窩裡趴著似的。」水手們爬進水手艙、和同伴們擠著一起蓋一條潮濕的毯子,擁擠狹小的船艙裡全都是臭水和腐肉的氣味。此外水手常要忍受傷寒、抽筋和黏膜炎的折磨。

至於食物的部分更是慘不忍睹。因為保存不易的關係,魚和肉散發著腐臭的味道,淡水儲存在大木桶裡還不時發出惡臭。在當時海軍的主食是一種綽號叫「磨牙棒」的壓縮餅乾。為了避免腐壞,這種餅乾經過四次烘焙,堅硬到吃之前要先用布包住,然後用火繩槍的柄死命敲、敲碎了之後泡在咖啡或湯裡才能食用。雖然防腐功能出眾,一次世界大戰(一九一四~一九一八年)的士兵竟曾經拿到拿破崙戰爭(一八一二~一八一五年)時的餅乾。不過卻不防蟲蛀,餅乾上常布滿象鼻蟲、黑頭蛆,很多人必須在黑暗中才敢進食。有的時候這種餅乾裡的蟲甚至多到把它放在桌上,自己就能走。

不過即使當時的生活條件差成這樣,海賊生活仍然與陸地上階級森嚴的生活方式形成一種鮮明的對比,成為一種自由與平等理想的體現。海盜船上的人基本上都是自願參加的,他們能夠選出自己的船長,如果他們對選出來的人不滿意,也可以投票彈劾他們。船員定期舉辦大會,投票決定大多數事務,包括要去哪裡、攻擊什麼、要留下還是釋放囚犯,以及如何處罰同伴的違規行為。《海賊王的時代》依照時代順序,介紹給讀者一個與陸上世界完全不同的海賊進化史。這本書一路從古早那界線不明的時代開始,一路串連著各大陸上強權,最後如何在十八世紀演變成海盜最後的黃金時代。這本書想告訴我們的,就是下面一段簡單的真理:沒有善與惡、沒有好與壞,一切的出現,都自有原因。

內文 : 前言

海盜被稱為「人類的公敵」。

在海上襲擊船隻、掠奪沿岸村莊、殺人越貨的海盜被人憎惡是理所當然的。

但仔細一想,這世界有很多以海盜為主角,甚至將海盜視為英雄的小說、漫畫與電影,在這類作品裡的海盜都為眾人所親近,甚至愛戴。這到底是怎麼一回事呢?

答案就藏在海盜的歷史裡。

順著歷史脈絡爬梳就會發現,海盜並非永遠的人類公敵,在某些時代,甚至是眾人眼中的英雄而非壞蛋。也由於這樣的歷史背景,才造就了現代的海盜形象。

本書將依據時代順序,介紹海盜從過去到現在的轉變。

在這漫長的時間舞台登場的有統治愛琴海的古希臘海盜、反抗亞歷山大大帝的海盜、對古羅馬造成威脅的海盜、為了向凱撒復仇而賭上人生的海盜、以破壞者之稱聞名的海盜、發源於北歐的海盜、穆斯林海盜、十字軍騎士團海盜、成為鄂圖曼帝國大提督的海盜、意在奪取新大陸財富的海盜、自英格蘭女王手中授勳為騎士的海盜、被時代捉弄而遭到絞刑的海盜、背叛海盜的海盜、留下傳說的加勒比海盜,以及地中海最後的海盜。

本書在敘述這些海盜的英姿時,也同時觀察他們在各自的時代扮演什麼樣的角色,想必能夠看見與現代的索馬利亞海盜截然不同的姿態。

此外,除了觀察時代所塑造的海盜形象,也反過來談他們是如何影響各個時代的歷史,希望大家藉由認識海盜,從另一個面向重新閱讀世界史。

換言之,本書的目的就是希望探尋海盜在每個時代扮演的角色、人們如何看待海盜,以及海盜如何撼動整個世界。

在本書登場的海盜主要是地中海、大西洋、加勒比海、印度洋的海盜,日本及東亞的海盜則未能提及。由於世界史也是以西洋史為核心,這一點還請大家見諒。

接下來,就一起來認識歷史上的海盜吧。

無論是被視為英雄的海盜、掠奪者的海盜、征服者的海盜、秉持信仰的海盜、復仇者的海盜、野心勃勃的海盜、冒險的海盜、開創事業的海盜、自由自在的海盜,讓我們一邊將焦點放在各個時代的各種海盜,一邊漫步走過古今,探索這段世界史。

第1章 海盜的起源

歷史之父希羅多德

西元前五世紀,在面向愛琴海的愛奧尼亞地區的哈利卡那索斯(現博德魯姆),後世稱之為「歷史之父」的希羅多德(約西元前四八四~前四二五年)誕生。

當時的希臘世界正逢波希戰爭(西元前四九二~前四四九年),處於十分混亂的時期。波希戰爭是指東方的波斯帝國阿契美尼斯王朝入侵希臘的事件。由古希臘城邦組成的希臘聯合軍,雖然成功阻止了波斯帝國的攻勢,但此事件仍然動搖了整個希臘社會的根本。

希羅多德即誕生於希臘與波斯兩大勢力夾擊的愛奧尼亞地區,他回溯兩大世界對立的起源,探尋波希戰爭的原因後寫成了共九卷的《歷史》一書。

希羅多德在書裡提到下列這段話:

本書由來自哈利卡那索斯的希羅多德,經過自行調查後書寫。為的是擔憂人類社會的大事件隨著時間漸被遺忘,以及為了讓世人知曉,希臘人與異邦人之間所發生的種種偉大且令人驚嘆的事蹟,尤其希望能夠將雙方交戰起因的來龍去脈流傳至後世。

(希羅多德《歷史》)

希臘語的「歷史」有「探究」的意思,而希羅多德的偉大之處,應該就在於貫徹了「探究」這項行為吧。

希羅多德終其一生在希臘及埃及等地中海世界旅行,並在各地收集了不少傳說故事,因此希羅多德的《歷史》除了生動地描述了馬拉松戰役與薩拉米斯海戰等波希戰爭的場景之外,還記載了許多各地聽來的鄉野傳說。讓生活在距希羅多德時代二千五百年以後的我們,才有機會根據《歷史》一書的內容,遙想當時人們的生活與思考方式。

接著便介紹一個由希羅多德所寫的小故事,這個故事與薩摩斯島統治者波利克拉底有關。而波利克拉底這號人物,也才最有資格被稱為古希臘的海盜之王。希羅多德雖然未曾以「海盜」稱呼波利克拉底,但是在海上襲擊船隻與掠奪沿岸村莊的波利克拉底,與現代我們所謂的海盜其實並無二異。

如果稱希羅多德為「歷史之父」,也就是「歷史」的開山祖師的話,那麼我們或許可以說「海盜的歷史」也同時在「歷史」開始的瞬間展開序幕。

接下來就讓我們從希羅多德的敘述一窺古希臘的海盜之王,波利克拉底究竟是何人物吧。

古希臘海盜之王

西元前六世紀,波利克拉底於愛琴海東南部的薩摩斯島誕生。薩摩斯島因其作為交易往來的據點而繁榮外,一般也被視為是天神宙斯之后赫拉的誕生地,充滿了宗教與文化的色彩。薩摩斯島與希羅多德的出生地哈利卡那索斯隔海相望,雙邊距離約一百公里,據說希羅多德在青年時期也曾移居此地過。

西元前五三八年,波利克拉底在薩摩斯島舉兵,成為手握大權的統治者。但他的野心不僅僅是掌控薩摩斯島,還希望更進一步擴大勢力,於是組成槳帆船隊進攻愛琴海。

希羅多德對於波利克拉底的描述如下:

(波利克拉底)稱霸薩摩斯島之後,與埃及國王阿瑪西斯締結友好關係,還彼此交換了禮物。在短短時日之內,波利克拉底的威脅急遽擴大,連愛奧尼亞以及希臘等地也知曉他的大名。其實這也是理所當然的,因為他兵之所向,總是戰無不克,攻無不勝。波利克拉底擁有搭載五十人的槳帆船一百艘以及一千名弓箭手,不管對手是誰他都毫不留情地掠奪。他最常掛在嘴邊的一句話就是:要讓朋友感謝你,最好的方法不是什麼都不搶,而是搶了之後再還給他。於是大部分的島皆落入他的掌控,也占領了不少陸地上的村莊。

(節錄自《歷史》。括號內文字為作者補充,後皆同。)

一百艘五十槳帆船、一千名弓箭手的波利克拉底槳帆船隊相繼統治周邊海域,愛琴海諸島與愛奧尼亞沿岸的城邦也一一被征服。無所不搶的波利克拉底簡直於海盜無異,就連「要讓朋友感謝你,最好的方法不是什麼都不搶,而是搶了之後再還給他」這句波利克拉底掛在嘴邊的話也很像是海盜的台詞。

順帶一提,著名的數學家畢達哥拉斯也是在這個時代的薩摩斯島誕生。據說年輕的畢達哥拉斯在埃及學習時,就是帶著波利克拉底寫給埃及阿瑪西斯王的介紹信前往。只不過畢達哥拉斯因為厭惡波利克拉底的獨裁,移居到義大利南部,並在這塊土地上,發現且奠定了畢式定理等幾何學學說的基礎。

在各地旁若無人地掠奪,持續在愛琴海擴張勢力的波利克拉底當然會招來敵人,波斯帝國的撒狄城總督歐洛伊特斯正是其中之一。

誤信歐洛伊特斯準備投誠的波利克拉底放下戒心,只帶著少數的兵力走入撒狄城,卻立刻踏入歐洛伊特斯所設的死亡陷阱。最後,他的屍體被掛在撒狄的木柱示眾,任由雨打與烈日曝曬。

不過令人玩味的是希羅多德對波利克拉底的評價。因為他對於波利克拉底的海盜行為不僅未加責難,還視他為「第一位企圖稱霸海洋的希臘人」,將他形容成擁有豪情壯志的英雄,甚至給予「在希臘的獨裁者之中,單就氣度恢弘這點來看,無人可與波利克拉底比肩」的讚美。對於波利克拉底之死,他也認為「(對此人而言)這實在是最不適當、最殘忍的下場」。

對於波利克拉底的海盜行為採取寬容視點的希羅多德,與後述冷言批評「海盜是人類公敵」的古羅馬哲學家西塞羅實在有著天壤之別。

希臘神話裡的海盜

在古希臘時代從事海盜行為的,當然不只波利克拉底一人。在先於希羅多德《歷史》問世的希臘神話裡,便已多次出現英雄們做出如海盜般掠奪行徑的敘述。

例如在荷馬的著作《伊利亞德》中登場的英雄阿基里斯,就曾誇耀般地盛讚自己的掠奪行徑:「我率領船隊攻占民眾的村莊多達十二處,還從這些村莊搜括大批寶物,最後一個不剩地送給阿楚斯之子阿卡曼儂。」

無獨有偶地,荷馬《奧德賽》裡的英雄奧德修斯,也將這種海盜行為視為理所當然:「(到達基科涅斯人的國家後,)我攻陷了城市並掃蕩平民後,便掠奪婦女與大量的金銀珠寶,然後分給同伴。」

原本希臘神話中,就多有描述眾神之父宙斯與眾神們強取豪奪的段落,包括宙斯在各地掠奪女性的故事也時有所聞。並且這些掠奪行徑不僅未被視為可恥的惡行,反而成為了彰顯絕對神力的故事。換言之,眾神是透過行使神力這一點來突顯身為神的絕對性。

從這點來看,即可說明荷馬對於阿基里斯與奧德修斯所犯下的海盜行為為何會如此描寫了。英雄為眾神所寵愛,得眾神之力,才會犯下踰矩之事,在這層意義上,海盜行為正是與眾神親近的證據。

也就是說,憑藉力量凌駕他人與掠奪一切的行為,僅限於具有力量的人(等同於接近神的人),可說是對英雄的一種讚美。由此便可推察出,希羅多德對波利克拉底的評價也繼承了這樣的海盜觀念。

克里特的海上統治

而再將時代稍微向前推移,來到了西元前二千年左右蓬勃發展的克里特文明,因國王「米諾斯」之名,又稱為米諾斯文明。根據前人說法,第一個在愛琴海組織海軍的國王正是克里特王。

與希羅多德並駕齊驅的古希臘歷史家修昔底德,在《伯羅奔尼撒戰爭史》中寫道:

傳說中,最古老的海軍組織者是米諾斯,他稱霸了希臘的海域,成為基克拉澤斯群島的統治者,也將海盜趕出他勢力所及的海域,藉此擴大收益管道。

這意味著古時候的希臘人,與住在大陸沿岸或島嶼的其他民族,除了靠船隻往來聯絡,也漸漸做起海盜的勾當。他們將同伴之間的領導者奉為指揮官,為了尋求自身利益以及養家活口,攻掠那些如沒有城牆守護的村落一般、散落各處的城邦。他們不僅對自己的所做所為沒有半點廉恥之心,甚至覺得這麼做才能為自己帶來貨真價實的名聲,因而藉此謀生。

(修昔底德《伯羅奔尼撒戰爭史》)

根據修昔底德的說法,克里特國王組織了世界第一支海軍,將海盜趕出周邊海域,克里特也因此獲得收益來源──海上貿易而繁榮。

經考古學調查得知,埃及與南義大利在克里特文明時代,曾於廣闊的地中海進行貿易,而這番繁榮完全是奠基於地中海的海盜受到鎮壓,以及航路的安全之上。

不過,這個堪稱「米諾斯和平」的海上秩序並不長久。克里特文明遭到北方民族阿卡亞人入侵而瓦解後,愛琴海就失去了原有的秩序,海盜再度橫行。於是來到先前的希臘神話背景,與希羅多德《歷史》所描述的波利克拉底的海盜時代。

強而有力的海洋秩序形成,海盜就退潮遠去;等到海洋秩序瓦解,海盜又竄出頭來,這樣的劇情也在後續歷史中不斷上演。

大帝與海盜

西元前四世紀,馬其頓國王亞歷山大(西元前三三六~三二三年在位)率領希臘軍隊入侵大流士三世(西元前三三六~三三〇年在位)治下的阿契美尼斯王朝波斯領土,東方的大帝國波斯也因此滅亡。亞歷山大大帝征服下的領土從希臘直到地中海沿岸的敘利亞、埃及、東方的波斯、中亞與印度河流域。

當時的希臘人對於世界地理的認識,東方只到印度,西方止於直布羅陀海峽,世界的文明則只有希臘世界與波斯世界。換言之,遠征東方,滅了波斯帝國後的亞歷山大大帝,已可算是人類史上第一次統一「世界」、成立「世界帝國」的人物。

成就偉業的亞歷山大大帝,也留下一段風格迥異的「大帝與海盜」故事。大帝在遠征東方的途中,一邊鎮壓地中海與黑海一帶的海盜,一邊逮捕了許多海盜,其中與某位海盜的互動也因此流傳下來。

古羅馬哲學家西塞羅在自己的著作中,也提到這段於世界史留名的亞歷山大大帝與名不見經傳海盜的互動,後世的基督教神學家奧古斯丁在其著作《上帝之城》也引用了這個小故事。

讓我們從奧古斯丁的著作了解這段大帝與海盜的互動。

(某位海盜被捕後,被帶到亞歷山大大帝面前。)大帝問海盜:「為什麼在海上橫行霸道呢?」這位海盜毫不膽怯地回答:「一如陛下在全世界橫行霸道,差別只在於我用的是小船,所以被叫盜賊,陛下用的是大艦隊,所以稱為皇帝。」

(奧古斯丁《上帝之城》)

被抓到亞歷山大大帝跟前的海盜大言不慚地說自己的所作所為與大帝無異,只是坐在大艦隊上的能夠稱王,小船上的自己只能被叫海盜而已。

這段小故事不只是單純的歷史片段,更是向我們提起了一個力量與正義的普遍政治學問題──大帝與海盜的行徑,到底哪裡不同?這段短短的故事,持續給予西塞羅、奧古斯丁等各個時代的人們刺激,使他們不斷提及此事。

即使到了現代,語言學者兼政治評論家的諾姆・喬姆斯基,也曾在評論美國外交的《海盜與帝王》評論集引述過這段故事。喬姆斯基以大帝與海盜比喻超級大國的美國與國際恐怖主義之間的關係。換言之,美國的霸權外交與國際恐怖主義之間,就和大帝與海盜之間一樣,都存在所謂的暴力性質,並且就這層意義而言,暗示著兩者在本質上沒有差異。當然,喬姆斯基的主張並不是要擁護恐怖主義,只是點出超級大國美國將霸權外交作為國際政治手段所潛藏的暴力性質。

在討論現代恐怖主義時,會引述海盜歷史的事實上不只喬姆斯基一人。將歷史上的海盜與現代恐怖主義放在一起思考的意義何在?這個問題讓我們留待後續思考,現在先回到古代海盜的故事吧。