Le Parasite

| 作者 | Michel Serres |

|---|---|

| 出版社 | 群學出版有限公司 |

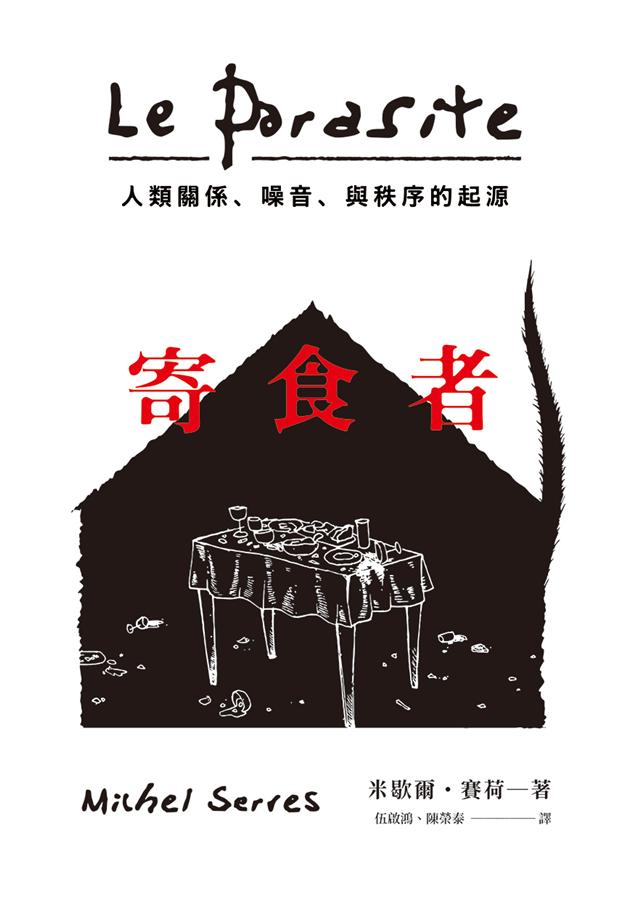

| 商品描述 | 寄食者: 人類關係、噪音、與秩序的起源:這是一本「惡之書」,卻也是人類未來的「希望之書」社會秩序的起源是什麼?是人與人的契約,還是凌駕個體的權力巨獸?迥異於傳統哲 |

| 作者 | Michel Serres |

|---|---|

| 出版社 | 群學出版有限公司 |

| 商品描述 | 寄食者: 人類關係、噪音、與秩序的起源:這是一本「惡之書」,卻也是人類未來的「希望之書」社會秩序的起源是什麼?是人與人的契約,還是凌駕個體的權力巨獸?迥異於傳統哲 |

內容簡介 這是一本「惡之書」,卻也是人類未來的「希望之書」社會秩序的起源是什麼?是人與人的契約,還是凌駕個體的權力巨獸?迥異於傳統哲學的回答,賽荷竟然說,人類關係的本質,與寄食者(parasite)和宿主之間的關係並無二致。地球是寄食者的地球。奇詭的是,從古代神話對人性的捕捉,到當代前沿系統科學之研究,無不呼應賽荷的論點。以寄食者取而不給、無法逆轉的單向關係小箭頭,賽荷建構出看似撒旦產物的暗黑寄食理論,卻是我們在這失序的網絡時代,重建技術與勞動、經濟與社會等人類關係的一盞明燈。◎獨創「故事」與「概念」的雙重標題寫作方式,兼具可讀性與思考深度。◎對人們習以為常、深信不疑的各種哲學概念,進行全面且顛覆性的盤整。--重新定義秩序:噪音並非純然負面,反倒可能意味新系統的突現◎飯廳裡有兩個系統:宴席和電話。所謂噪音,即席間的喧嘩,指的是妨礙我與電話另一端的人對話的雜音;然而,它對賓客而言卻是訊息。反過來,他們會認為我獨自在一旁講話,根本無異於擾攘。噪音是一系統的終點,但也形成新系統。◎事實上,系統總是同時按多個準則來運作。系統要得以鞏固,便要令自身更加寬容。它開始接納瘋狂、偏差、革命家、分離份子。有機體一向與微生物相處融洽,有了牠們而經歷磨練,活得更好。◎寄食者勇於創新。他騙取能量,僅以資訊為報。他講述故事,然後巧奪烤肉。這是訂立新契約的兩種方式。相對於古老的對等關係,他制訂的是不平等協定,他亦建立嶄新的結算方式。--重新反省邏輯:虛假的二分法與單一標準的理性,都不再適合解釋世界◎我剛才談到的哲學在一種想像的世界大行其道。這世界裡,只存在單一系統,而且只依照唯一的標準或原則而構成。但事實上,系統都異常複雜;事實上,系統都並非單獨存在。◎身體才是球的客體,身體主體要環繞這太陽轉動。…所謂玩球,不過是把球看作實體,然後讓自己成為它的屬性。遊戲規則是就它而寫,是為它而定的,而且我們都要服從這些規則。 ◎韃靼的海盜、英倫的強虜,倘若我是站在被俘獲的一方,我便不知道這兩者何差別。…要在天堂與地獄間作判別,才是地獄;唯有認為上帝有別於撒旦,斯有撒旦;邪惡正位於善惡的十字路口。--重新書寫歷史:人類對自然的介入,作為文明原動力,正是寄食地球的表現◎想要肅清或聖化某一處地方,諸如聖地或園圃,一開始就要對所有物種進行全面而根本的驅逐。而不僅止於某隻闖進來的兔子。除非把植被刮乾淨,化為一張白紙--除非使某些土地完全裸露--否則農業是無從開始的。◎農業與文化不但同源,更有著一樣的基礎,那就是:驅逐而產生淨土,騰出空白的地方,以實現與平衡狀態的決裂。乾淨的地方,就是有所屬的地方。◎歷史時間的不可逆,則由人類寄食者的介入開始。至少是從農業與畜牧開始的。…它使系統微微地改變了狀態。它把系統弄斜了。它擾亂了系統的平衡或能量分佈。它給系統打興奮劑,使它發炎、受刺激。◎寄食者拿了東西,卻什麼也不給。…這是單向的箭頭,無法逆轉,不會回頭,它在我們之間流傳,它是最根本的關係,它是觸發改變的小角度。濫用在先,使用在後;先有偷竊,才有交易。從這小箭頭出發,我們也許能重建技術與勞動,經濟與社會,或至少重新思索它們的意義為何。這是關係的基本理論。「賽荷是位富有想像力、智識極為淵博的思想家。他在多重的領域間遊走:物理學、資訊理論、文學、哲學、神學、人類學、音樂、藝術、政治經濟學。他也探討了表面上殊異的諸多作品:拉封丹寓言、盧梭懺悔錄、莫里哀偽君子、柏拉圖會飲篇及聖經。賽荷打算證明,自然科學與人文科學終將殊途同歸。」--《宗教研究評論》「這是一種有著全新基調的哲學:多變、精練又充滿敘事性。」--《圖書館期刊》

作者介紹 ■作者簡介米歇爾.賽荷(Michel Serres)生於1930年,法國哲學家、作家,1990年獲選為法蘭西學術院院士,在知名科學哲學家巴修拉(Gaston Bachelard)指導下完成博士論文《萊布尼茲的系統及其數學模型》。賽荷深受1950年代至1960年代的新興科學典範,如結構主義數學、資訊理論、生物化學之影響,其發展的思考架構反對自然科學與人文學科的二分,也與當時主流的哲學論述保持一定距離。儘管起初較不為同時代的學者所注意,賽荷跨學科的研究取徑,及其探討的溝通、轉譯、噪音等概念,日後在社會科學的系統論與網絡理論等流派,皆獲得廣泛迴響,也讓賽荷被視為晚近「後人類主義」思潮的先驅之一。1990年代起,賽荷寫作風格轉變,更加面向社會大眾,在自然科學、文學、哲學、社會科學的理論與事例之間穿梭來回,解析人類社會的複雜性,其關注的議題更是包羅萬象,涵蓋生態倫理、人類物種、金融危機、網路世代等等。賽荷著作甚豐,目前已在台灣出版的譯作則包括《失控的佔有慾》(群學)、《拇指姑娘》(無境文化)。■譯者簡介伍啟鴻畢業於清大哲學所。陳榮泰台大化工系、清大歷史所畢。兩人合譯有《失控的佔有慾》、《激情的經濟學》、《巴斯德的實驗室》等書。歡迎賜教:eengthaix@gmail.com。

產品目錄 導讀 隔牆有耳,歡迎竊聽/黃冠閔譯者說明第一部 被打斷的飯局--邏輯老鼠開飯----串級沙蹄爺開飯--亦主亦賓效益遞減--晦澀與混雜二分、三分--被納入的,被排除的第三者獅子開飯--單向箭頭競技員開飯--偏差與建構現實浪蕩文學與模控學--新的平衡--五旬節,聖靈降臨--第二部 另一些被打斷的飯局--技術、勞動老鼠開飯--二極管、三極管--模糊邏輯--主人與工頭老鼠又開飯--機器與引擎--手段與中間--變換空間月下宴--領主老爺的天國饗宴--工作蟲兒開飯----能量、資訊--諸神、永恒的東主--插曲 寄食者寫照餐後的告白尚-雅克,立法者的審判噪音音樂第三部 肥牛與瘦牛--經濟沙拉餐--所有權的糞便起源諷刺的一餐--金錢交易;精確與模糊兄弟開飯--百搭理論栗子餐--太陽與符號牛自河裡來--庫存牛吃牛--排隊理論--最佳定義----論一般疾病--第四部 晚宴--社會偽君子開飯--分析、癱瘓、催化東道主的專名--主人與奴隸--準客體的理論--桌上空空如也--論愛情魔鬼----論愛情--最差的定義--故事與動物參考中譯本人名列表

| 書名 / | 寄食者: 人類關係、噪音、與秩序的起源 |

|---|---|

| 作者 / | Michel Serres |

| 簡介 / | 寄食者: 人類關係、噪音、與秩序的起源:這是一本「惡之書」,卻也是人類未來的「希望之書」社會秩序的起源是什麼?是人與人的契約,還是凌駕個體的權力巨獸?迥異於傳統哲 |

| 出版社 / | 群學出版有限公司 |

| ISBN13 / | 9789869470889 |

| ISBN10 / | 9869470882 |

| EAN / | 9789869470889 |

| 誠品26碼 / | 2681697189001 |

| 頁數 / | 432 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

導讀 : 導讀

隔牆有耳,歡迎竊聽

黃冠閔(中研院文哲所研究員)

賽荷(Michel Serres, 1930-)出身於海軍學校,後進入巴黎高等師範學院轉讀哲學,專研科學知識論,在巴修拉(Gaston Bachelard, 1885-1964)的指導下,其碩士階段研究結構主義數學家群體布巴奇(Bourbaki)的代數方法。博士論文為《萊布尼茲的系統及其數學模型》,以結構的角度連結數學與哲學。賽荷認為巴修拉所提倡的新科學精神乃是對較早世代的科學成果作出的結論,但若以賽荷所處當代的科學發展(結構主義數學、資訊理論、生物化學),則必須更新為「新新科學精神」。此一學術立場使得賽荷在1950年代、1960年代之際,即深入探究新的科學典範,並且完全呈現出哲學論述的不同面貌。在科學知識論的訓練下,他反對巴修拉將科學與詩學分開,造成知識的二元化斷裂;在促成精確科學與人文科學的連結時,賽荷更是提倡一種新的認識框架,以模糊邏輯、意義多值的模型重建一套跨越自然知識與人文知識的共同典範。

以萊布尼茲(Leibniz)的系統論為原型,賽荷以信息神赫米斯(Hermès)為其一系列著作的總標題,寫了《溝通》(1969)、《干涉》(1972)、《翻譯》(1974)、《分佈》(1977)、《西北航道》(1980)五冊,奠定了他獨特的認識論框架,將認識論從追問知識的條件等問題,轉化為開拓新知識領域的指導綱領。同時他也以流體力學為物理學基本模式,重新解讀盧克萊修(Lucrèce)的《物性論》(De Rerum Natura),而撰成《盧克萊修文本中物理學的誕生》(1977),並重編孔德(Auguste Comte)《實證哲學課程》第一冊(1975)。這是以萊布尼茲為核心,向古代、現代延伸連結的哲學傳統。同時,他也展示了對於文學、藝術的知識模式分析。在他寬廣又通達的知識頻道中,開啟的是對於世界結構與世界中各種事物間關係的連結性模式,此一模式引導到對於知識生成的開放態度。哲學、科學、歷史、文學、藝術、教育學彼此穿梭,自1980年代後,其文風便大致定型為一種橫向的大敘事,融合了異質性的語彙。《寄食者》寫於1980年代初,與《西北航道》同年出版,此後的《生成起源》(1982)、《羅馬》(1983)、《五種感覺》(1985)、《自然契約論》(1990)都是極具代表性的作品。1990年代後的文風更為奔放不羈,在知識的基礎上延伸了極大的想像跨度,討論的問題更具當代意涵,涉及人類物種存在、生態環境、網路世代等問題。

賽荷的哲學主張在1970年代的結構主義風潮中似乎合乎時代脈動而被視為當然,但時至21世紀第二個十年回顧時,卻又顯得頗為獨特。與他同時代的傅柯、德勒茲、德希達早已經在哲學、史學、文學、藝術、政治、法律等領域造成巨大影響,但是,相對地,賽荷的路數雖非無人之徑,卻有著重重荊棘。其近年著作雖然可讀性較高,但奠定其學問根柢的代表性著作,卻有著不低的門檻。他的思想獨特性必須放在當代科學技術發展的脈絡來看,一般人文學者固然已經以在電腦上工作為基本配備,也有許多人習慣於搜尋引擎、資料庫的使用,但對於電腦、網際網路、資料庫所帶來的知識型態,卻未必有充分的意識。早在資訊理論開始發展之際,賽荷即投入研究,進而藉著萊布尼茲系統論的網絡連結模式,重新看待朝向未來的知識型態轉變。不同於現象學從主體──對象或交互主體性的角度出發來建構知識,賽荷轉從物體與物體之間的關係來看待知識的形成。對於賽荷來說,與其尋求知識的可能性條件或奠定知識的最終基礎,進而聲稱一種進入世界或身處世界的經驗,不如直接肯定一切知識都是在關係網絡中成立,基於物體之間的關係,知識有一種自然基礎。

《寄食者》(或許《寄生者》涵蓋意義更廣)一書便是在這樣的思考脈絡裡成形。1980年出版的《寄食者》與《西北航道》兩書應該同樣都被視為連結數理科學與人文科學的通道,亦即,以資訊理論來打造一般模型,將知識處理為訊息傳遞的溝通、通信。但不同於一般數理、生物科學的對象問題導向,只滿足於特定問題的解決,賽荷的理論嘗試是具有高度反身性的。他借鏡於資訊理論,但要成立的是理論的理論、資訊的資訊。一旦將一組科學理論擴大為諸種科學的理論時,這是一種科學哲學。但若要將此種科學哲學同時視為哲學的創新,此種科學哲學要說明的就不再只是科學活動,而是包含了哲學活動。對於賽荷來說,他雖然不是走辯證法的體系道路,按照一個最高原理而演繹地鋪開次要命題、然後產生綜合;但他以萊布尼茲的系統論為模型母體,橫跨地連結各種系統,在連結發生處(各種節點)串成多樣性的網絡。

如果以萊布尼茲的單子論為此種系統論的底本,那麼,賽荷所做的是把繫於神的預定和諧裁切掉,留下的是彼此連結的單子體系(monadologie des vincula)。留在此一體系的核心運作元素是多樣性、開放性、無限性。類似於以代數的數學模式重新改造數字的產生過程,進而以數學模式重解物體對象關係所形成的系統,賽荷引入資訊理論改造物理學的模式則是混沌、模糊、流體,換言之,是以流體的熱力學模式取代剛體的古典力學模式。

簡單地說,賽荷所拓展的是整個知識體系的改造與抽換。就形上學來說,是從實體形上學轉為關係形上學;就物理學來說,是從剛體力學轉為流體力學,連帶地,在生物的理論模型也從物種分類、演化也變換為DNA的信息轉寫;就邏輯來說,是從兩值邏輯切換為模糊邏輯。從賽荷所連結的各種科學來看,他所仰賴的是一種普遍但容納多樣性的結構,但是從他極力標示出的當代科學所帶入的典範轉移來說,他又是高度歷史性的。對他來說,科學哲學從笛卡爾的階段進到巴修拉的階段,還必須進到當代的另一階段。這一種特殊的歷史態度不能跟他所浸潤的科學(數學、物理、資訊理論)發展分開,也成就了他對人文科學改寫或翻譯的構想。

進入到《寄食者》一書來看。此書分為四大部分。四個環節處理了四種不同的用餐時刻,相對應的是四種觀察角度:邏輯、技術勞動、經濟交換、社會關係。這四部分並沒有故事原型,而是各種故事,是一個接一個的故事,每一個故事搭上另一個故事,卻又訴說了另外一件事。但這些用餐時刻所關連的就是觀察事物角度的關係範疇,書中的四部分不是偵探推理的鎖鏈關係,倒像是彼此層疊卻四通八達的事件觸角。

內文 : 第一部 被打斷的飯局────邏輯

城市老鼠發請柬,上土耳其地毯用餐。鄉下老鼠應邀而至。兩隻老鼠又啃又噬,吃盡烤雀殘渣。吃來吃去,不過是菜渣與肉屑。所謂筵席、盛宴,不過是餐後的一餐,杯盤狼藉的邋遢剩飯。城市老鼠不事生產,請客花不到牠一毛。博賀素寫《伊索寓言集》便說了,城市老鼠住在總墾戶的家。油、奶油、火腿、鹹肉、乾酪,悉隨尊便。這樣的話,請鄉下表親來作客便不難,靠消費別人來生活也很簡單。

總墾戶同樣不事生產,油、火腿、奶酪都是假他人之手。但他運用法律或權力,稍一變通便能獲益。然而,他的老鼠拿他剩下來的,看起來更會變通。鄉下老鼠是這次宴客的最後獲益者。我們知道,這場盛宴很短暫。一聽見門口有聲,兩位老友便逃之夭夭。這不僅是聲響,更是訊息,有點像是散佈恐慌的消息。總之,這是溝通的中斷、敗壞、斷裂。這一點雜音便是訊息,是真的嗎?它不是更像雜訊——或寄食者 嗎?說到底,雜訊最後登場,是它說了算。它散佈混亂,播下新秩序的種子。不想要噪音煩擾,那就到田裡來!雖然那裡只有湯喝,但吃得自在。

總墾戶是寄食者,他包租自肥。御膳饗宴、珍饈百味、土耳其地毯,那些地租多麼油滋滋啊。前一隻老鼠是寄食者,牠也包租自肥,坐上同一幅地毯,不錯過剩下的珍饈百味。拉封丹說,那裡應有盡有。後一隻老鼠來到前一隻老鼠的飯桌,也就是總墾戶的飯桌,牠也是寄食者。就像我們說的,牠被百般侍奉。不要錯失良機,一口也不要放過。嚴格來說,他們都在干擾別人:稅吏讓老百姓做牛做馬;老鼠向他抽稅;來賓也利用牠的東道主。但我的手在哆嗦,快握不住筆了。 那一點雜音是最後的寄食者;它打斷別人,在這一連串的干預中勝出。在寄食鏈裡,晚來的都嘗試排擠掉前面那一個。雜音把鄉下老鼠趕走,留下城市老鼠——牠的烤肉還沒吃完咧。任何寄食者都會設法驅逐上一級的寄食者。

我讓你們想想,那種巨大噪聲、也就是街上的流言蜚語有何意義?這種噪聲最終會使總墾戶收手屈服。木板的嘎吱聲、租約中斷,同樣會把房子裡的老鼠趕走。

小結。一開始是生產,就像:榨油坊、攪乳桶、燻肉坊、製酪場。雖然,我還是很想知道到底何謂「生產」。某些人把生產稱作「複製」,是把這任務想得太容易了。複製者和重複者比比皆是,我們這世界卻把財富與榮耀塞給他們。表演比創作更值錢;同樣,為別人作品給評語,也勝過自己著書立說。最壞的時代,莫過於抄襲埋沒創新,莫過於聰明才智竟比不上同溫層中的愉悅。無可否認,生產是稀罕的。它把寄食者吸引過來,沒一會就被搞得俗不可耐。生產是出乎意料的,是不可多得的;它的資訊豐溢滿盈,卻總被寄食者立刻前來干擾。

我們先停一下。我這裡的用詞與一般意義不大一樣。在所謂的寄生蟲學裡,老鼠,或像鬣狗一樣吃腐屍的動物,或人,不論是農民或高官,都絕不是寄食者。牠們都直接被歸類為獵食動物。它預設寄食者與宿主的關係是持久或半持久的,就像絛蟲、蝨子,或巴氏桿菌一樣。不僅賴以為生,更是住進身體裡。經由他,隨著他,在他之內。 要鑽得進去,牠必須嬌小玲瓏。如此說來,能寄生的就只有無脊椎動物,包括各類昆蟲、軟體和節肢動物。哺乳類中沒有寄食者。老鼠不是,鬣狗不是,甚至官員也不是。

我稍作回應吧。你要知道,這門精確科學的基礎術語繼承著悠久且盛行的傳統或習俗,即使到了今天,我們依然看得見古早文化遺留下來的部分痕跡。譬如:款待、飲宴、下榻和留飯的禮貌,以及好客之道。所以說,這套詞彙是借用過來的,它還留有若干擬人的特徵。動物宿主留客吃飯,拿出牠的珍藏,甚或牠的性命;旅館亦以它的方式殷勤待客,這也是眾所周知的。

這一切風俗、禮節可以是很好的人類學題目;在過去,當相關文學依然發達之時,以此為休閒閱讀,亦一大樂事。這類文學作品形象鮮明,躍然紙上,連盲人也看得到,作為人類學而深入淺出,令人受益無窮;而且聰明絕頂,寫起來毫不笨拙,也沒半點無聊。如果同一件事能夠以鴻毛輕易處之,我們又為什麼把它弄得沉重如鉛?以這種方式來做學問,實在相當迷人。但願我們未來的科學最終走到這一步,從而擺脫死亡的驅力。 於是,賀拉斯和拉封丹才會動其生花妙筆,在一隻老鼠家裡,請另一隻老鼠用餐——而非蝨子到絛蟲家,或蟲子在十二指腸裡吃飯。同樣是借用,目標不同,但方向一樣;都是從人類轉至動物,只是所觸碰的對象不同。寓言和科學採取一樣的擬人法,只是動物類屬有別。

兩支箭頭從同一源頭出發,抵達兩個不同的點。我不過是把這三角形給封起來罷了。

所謂寄食,即:在一旁進食。我們再從這字面意思出發。鄉下老鼠被城內的同類請去吃宵夜。我們會說,關鍵在於牠們之間的關係,是相似,還是相異。但知道這一點還不夠——從來都不夠。我們很快便發現,主客關係再不單純。是施,還是受;是在桌布上,還是在地毯上,都經過一個黑盒子。我不曉得這裡面發生了什麼,但它很快便像整流器一樣運作。交易沒有發生,也永遠不會發生。惡習被濫用起來,甚至比習俗更早出現;與其說這是「風俗習慣」,今後最好改稱為「歪風惡俗」。 不曉得他們有著怎樣的天份,能使他們待在某人身邊,盡情地吃;很快便都是吃他的、用他的,然後吃定了他,永遠是同一個人付出,直至他被搾乾,甚至執迷不悔,以死相許。這個被壓搾的人不是獵物,畢竟他贈予,而且不停地付出。他不是獵物;他是宿主。另外一個也沒在捕獵;他一直以來都是寄食者。你會說乳房是孩子的獵物嗎?它幾乎算是孩子的窩了。其實,這樣的關係是再簡單不過的。它永遠指向同一方向。我們大概不會找到比這更單純、更淺顯的關係了。同一個宿主,吃的、用的則總是另一個,永遠看不到回報。蝨子是這樣,人也是這樣。

我的寄生蟲學家朋友,依舊站在門前,堅持己見。他說:畜牲是被我們吃了,但我們可沒有住在牠們裡面呀。說得一點都沒錯。

首先,捕獵便非長久之計。如我所見,一切以捕獵為生的民族到最後都走上了絕路。獵物滅亡只在轉瞬之間。我大可同意我們的確以狩獵開始,但這原始階段極其短暫、極其有限,就好比物理宇宙最初的幾秒鐘(甚至更短的時間),不值得我們多費唇舌去談論它。在太初、在拂曉時,獵物早已所剩無幾。

我們與動物的關係其實更有趣——我是指那些被我們吃掉的動物。我們恣情享用牛柳、肥羊、小牛肉,也把羚羊、野雉或松雞當作山產野味;但特別的是,我們連牠們的遺骸都不放過。我們身穿皮革,再以羽毛裝扮自己。中國人吃鴨子,不剩一丁點碎屑;在法國,我們吃豬也慣吃全套,不會留下豬尾巴或豬耳朵。現在,我們還要深入牠們的表皮與鬃髮,擠進牠們的羽毛與繭絲裡。人類在大快朵頤之後,便披上衣服——住進這些動物的軀殼裡。植物也是一樣。我們吃稻米、小麥、蘋果,還有妙不可言的茄子、柔順的蒲公英,然後,又拿麻葛、棉絮來紡紗。我們棲身在植物裡,情形跟動物一模一樣。我們是寄食者,所以才有所穿著;所以才住進皮製的帳篷裡,就像神明也有祂們的會幕(tabernacle) 。你們看到了,有個人穿上錦衣華服,把自己裝扮得美侖美奐;但這也讓你們看到——尤其是,看到過去——原本屬於他宿主的外殼啊!至於這位柔軟的寄食者,我們現在只能看到他光溜溜的臉,偶爾還能看到脫下野豬皮套後的纖手。

同胞也是我們的寄生對象,我們活在他們當中。也就是說,他們構成了我們的環境。我們活在這黑盒子裡,並稱之為「群體」。我們經由它、藉著它,並在它之內生活。我們有時候賦予它猛獸的形態,管牠稱作「利維坦」,或龐然巨獸。沒錯,我們身處如禽獸一般的東西裡;用優雅一點的說法,便是所謂的社會有機體模型。它是我們的宿主嗎?我不曉得。但我知道我們身處其中。而且,這裡面很黑。

宿主和寄食者。我們不是住在城市,就是待在鄉下,也就是那兩隻老鼠生活的地方。這本書,就是牠們傳說中的饗宴。一本關於口和耳的書,它談到饑餓、兇殺,也涉及知識和奴役。就像那首寓言詩一樣,本書內容涵蓋物理學和某些精確科學、某些通訊技術,還包括生物物理學和某些生命科學,如寄生蟲學等等,也論及文化、人類學、宗教與文學,同時也是一部政治學和經濟學作品。事實上,我還不確定這種種學問的出場次序。但拉封丹詩中必定包括它們,如同本書一樣,也如同伊索、賀拉斯,以及博賀素一樣。只是以不同的語言,但又有什麼關係?

站點(station)和道路一起組成了系統。也就是:點和線;東西(être)和關係。我們或許有興趣知道系統的構成,站點、道路的數量或配置;或許也有興趣知道每條路線的流量。換言之,我們可能早已照萊布尼茲的做法,按形式細述某個複雜系統,然後給系統一個籠統概括。我們也許弄清楚了這裡乘載的是什麼,並為這運輸系統取名為「赫美使」(Hermès)。 我們也許探索過其中的組織和佈置,界限、邊沿和形式。但如此一來,便得寫到交界,寫到在站與站之間、在路上流通的意外事故,也要寫到其中的改動與變形。流經這裡的可能是一通訊息,那麼,雜訊(即寄食者)便會予以干擾,使它不能被聽見,有時候甚至無法發送。好比管道中的一點漏洞,便能讓水往周圍散溢。因此便有所泄漏,有所流失,障礙和混濁亦無可避免。門窗關閉,赫美使受困,或在我們中間消失無蹤。天使路過,一陣靜默。是誰竊取了關係?可能是中間的某人,是他把關係給轉向了。這裡有第三者嗎?這不僅涉及邏輯問題。在路上流通的,可能是金錢,可能是黃金或商品,或食物——也就是:物質。毋須多少經驗,便知道這些東西不會輕易抵達目的地;攔途截劫者到處都在,他們無所不用其極,令物品改其道而行。我們通常把這一類行為稱作寄食。我恐怕,我們世上最普遍的一切,都是由它所構成的。

我們換一個冷靜、清晰的談法,把這系統設想為電話、電報或電視,道路或鐵道網,或航道網,再設想成衛星、訊息或礦產的循環,語言或食材的傳播,貨幣或哲學理論的流通;然後,依然冷靜、清晰地尋找其中的攔截者。這種談法有點複雜,但卻不難。既然問題可以解決,我就來解決它吧。

但假若我們要談的系統是群體本身,那又如何?我們彼此之間實際上有著怎樣的關係呢?我們如何生活在一起?這是個怎樣的系統,為什麼輕輕一點雜音便足以令它崩潰?發出這聲音的又是誰?誰阻撓我聆聽誰?不讓我跟誰吃飯?不讓我跟誰睡覺?如何去愛,我又該愛誰?我可以愛誰,誰又會來愛我?誰不許人去愛?

這樣的雜音是否等同於群體?是否就是從那黑盒子散出來的流言蜚語?

再來看一下那兩隻老鼠的圖式,以及那一串接在一起的寄食者。你可以想想,牠們到底是加進某個系統,像某個部位的病變增生——如:干擾、泄漏、流失、漏洞、缺口等癌變——還是牠們根本就是系統本身?等到來賓轉身離席,燈火熄滅,曲終人散之時,老鼠便踏上地毯來。就在夜晚,就在黑暗。換言之,這一切發生在清醒和明亮組織的黯淡背後,在系統的灰暗底片上。現在,我們又該如何稱呼這種種夜間活動?它們是病態,抑或有建設性?它們是例外狀況,抑或是萬物本原?一切發生在夜深人靜,在殘留菜渣肉屑的地毯上——這一切是否為我們指出了源頭?是不是它依然活躍的痕跡?抑或只是忘了移除的殘跡?然而我們能一致裁定:我們在抗鼠戰爭中吃了敗仗。我們的家、我們的遊艇、宮庭,都要牠來摻一腳,都要算上牠一份。沒有寄食者的系統是不存在的。這是千古不變的定律,但具體如何,則仍有待探討。

系統常被人描述為和諧。它或許是同一個字,一樣的東西。確實,如果系統不平衡,又無法運作,我們幹嘛還要理會它、討論它?話雖如此,但我們根本沒看過十全十美的系統,也就是:沒有損耗、沒有流失、沒有損壞、沒有錯誤、沒有事故、沒有隱晦;效率十足,收訊滿分,如此等等。就算是這世界,當然也並非完全可靠。所謂歷史,就是偏離均等,在完全協調的上下搖擺不定。所有事情的發生,都彷彿證實了一條定理:凡是行得通的,皆因它行不通。這話一說出口,一定會冒犯到理性主義的故老;但活在上一個年代裡,他們與理性的關係就像一位老信徒,整天把德性掛在嘴邊。……簡言之,有人之所以把偏差、噪音及混亂之書當成是邪惡之書,只因為他捍衛一位造物主,相信祂精打細算,把世界設計成永遠可靠。事情不是這樣的。偏差就是事物本身,它可能還創造了事物。即使古典理性主義棄之如敝履,但可能,它就是事物的根源。正所謂:太初有雜音。

是否必須從反方向重述老鼠的寓言呢?就在飯廳門口,牠們聽到雜音……

然而噪音還是有主體,在寓言裡,就是那個製造噪音的人。無庸置疑,就是總墾戶,那個被寄食的人。他身為寄食鏈的最前端,因此便被人在背後揩油。牠們啃呀、噬呀,他被老鼠的雜音吵醒了,便突然開門。於是,對付那些在他背後白吃白喝的,他也跳到牠們背後,把牠們趕走。被寄食的干擾了寄食者,在法語裡,也可以說:被寄食的「寄食了」寄食者。他是最前面的人,卻縱身一跳而成為末位。但這遊戲便如同許多遊戲一樣,只要置身於所有人的背後就贏了。

他讓我們看到哲學家的位置。

誰是宿主?誰做東?在第二隻老鼠看來,東道主當然是第一隻老鼠;在佔人便宜的老鼠看來,便是那位睡不安穩的人;對收稅人來說,便是那些被徵稅的人;諸如此類的便構成了寄食鏈。宿主排在前面,寄食者在他背後,有點是在他的影子下,在他毫不知情的漆黑之中。宿主在前,寄食者尾隨其後。每個人吃人、人談人的系統都是這樣。

在這裡,誰是寄食者?誰打斷別人?地板的嘎吱聲,或者房門咯咯作響,是這些噪音嗎?當然。這些聲音是來攪局的,系統也被弄垮掉了。假使噪音停了,一切就會恢復、重新成形,照舊開飯。想想看嘎吱聲再來一次的話,寄食鏈又會中斷,一切又會在慌忙失措中四散無蹤。噪音把系統暫停下來,時不時就令系統動蕩。要消滅雜音,就需要有持續不斷的訊號;但這樣的訊號根本不是訊號,一切又會重新開始,還比平常更輕鬆活潑。定理:噪音激發起新的系統,創造一個比簡單鏈串更複雜的秩序。乍看之下,這種寄食者總是在打斷人;但再看一眼,就知道其實是在鞏固加強。它令城市老鼠適應,為牠接種,使牠免疫。城市製造噪音,但噪音也製造了城市。

那麼,誰真的打斷別人?是鄉下老鼠。牠不熟悉召喚聲,不習慣處於不安、偏離安靜,於是便把系統切斷了,一了百了。牠在簡單、容易的鏈串裡可以生存,但遇到複雜情形牠就怕了。機遇、風險、不安,甚至混亂,都可以鞏固系統,但牠不懂。牠只信賴單純、粗糙因果關係,認為混亂必然破壞次序。牠是理性主義者,就像前面所說的。在我們身邊,到底有多少如此不懂規矩的政治老鼠呢?有多少個拿不到東西,就要粉碎它?這些老鼠當中,有多少隻總愛把事情簡單化、愚蠢化?為避免混亂與噪音,我們當中又有多少人寧願制定同質而殘忍的系統?

問題很快便一般化:像這樣的寄食者,它是令系統複雜度上升的原因,它也消滅了系統。而另一個問題則持續:我們到底是在處理系統的病理,抑或是系統的突現和演化?

其中一隻老鼠躲回田野去了。我們也過去湊湊熱鬧吧。

第四部 晚宴────社會

寄食者沒停下來。他不停吃吃喝喝,不停叫囂、打嗝,製造成千種噪音,成群結隊,以噪音佔據空間。寄食者就是擴張,他奔跑,他成長。他攻伐,他佔領。他一下子就從這幾百頁書漫溢出來。洪流上漲,氾濫成災。

漫溢出來的,還有喧嘩、嘈雜、暴戾、繁囂、不解。

還有不對稱、暴力,仇殺與屠戮,箭頭與斧頭。

還有貧苦與饑餓:看那門前的行乞人,一貧如洗;朱門酒肉臭,路有凍死骨。

還有疾病、瘟疫、流行病。

還有禽畜的變形:微生物、昆蟲、老鼠、豺狼、獅子、狐狸;動物被政治吞噬,野兔啃咬愛的花束,情人被撒旦拆散。

地獄的洪流,歷史的潮漲。撒旦到底來了;不,我不是在等他。他來了,這本書完成,就等於燒掉。我從不知道,這本書無可救藥地,是一本惡之書。一本歷史書,一本惡之書。噪音之惡,來自地獄的啁啾,如雷貫耳。饑餓之惡,厲疾、痛苦。披上獸皮的惡,今天換成脫下衣服的人,赤裸裸的惡。簡單來說,就是陰險的惡。餐飲、筵席,撒旦的盛宴。

他終於向我道別。那可怕的蟲子,從我房門從容而去,邊走,邊叫,五月的清晨,在威尼斯。

別的事早已開始。

靜謐、肅穆,了無牽掛。浩瀚的公海。

最佳賣點 : 這是一本「惡之書」,卻也是人類未來的「希望之書」

社會秩序的起源是什麼?是人與人的契約,還是凌駕個體的權力巨獸?