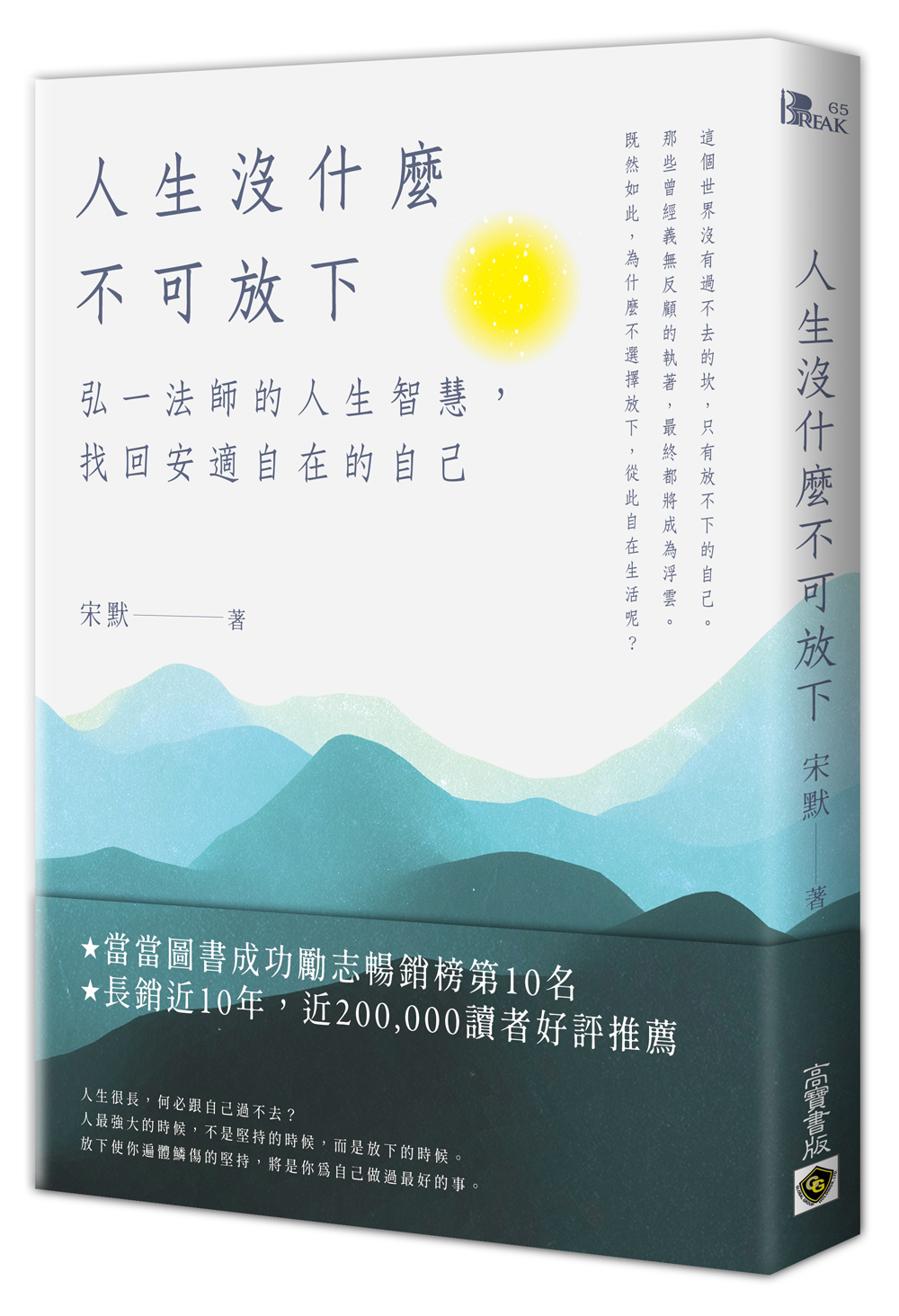

人生沒什麼不可放下: 弘一法師的人生智慧, 找回安適自在的自己

| 作者 | 宋默 |

|---|---|

| 出版社 | 英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司 |

| 商品描述 | 人生沒什麼不可放下: 弘一法師的人生智慧, 找回安適自在的自己:★長銷近10年,近200,000萬讀者好評推薦!★當當圖書成功勵志暢銷榜10名人生很長,何必跟自己過不去?人最 |

| 作者 | 宋默 |

|---|---|

| 出版社 | 英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司 |

| 商品描述 | 人生沒什麼不可放下: 弘一法師的人生智慧, 找回安適自在的自己:★長銷近10年,近200,000萬讀者好評推薦!★當當圖書成功勵志暢銷榜10名人生很長,何必跟自己過不去?人最 |

內容簡介 ★長銷近10年,近200,000萬讀者好評推薦!★當當圖書成功勵志暢銷榜10名人生很長,何必跟自己過不去?人最強大的時候,不是堅持的時候,而是放下的時候。這個世界沒有過不去的坎,只有放不下的自己。那些曾經義無反顧的執著,最終都將成為浮雲。放下使你遍體鱗傷的堅持,將是你為自己做過最好的事。關於人生的53個體悟,讓弘一法師陪你走出困住你的情境。○ 太在意別人的眼光與評價,感到心累時……在生活和工作中,被人說閒話是不可避免的。不必理睬造謠生非者,也無須懼怕那些閒話,當你不為閒話所左右,閒話對你來說就毫無意義了。○ 因為過往經驗而失去勇氣、舉足不前時……在人生的旅途中,想要走得更遠,就要學會放下遭遇過的各種不幸、挫折、失敗、痛苦……只有這樣,你的心才能騰出更多空間去感受生活的美好。○ 朝目標努力的路上跌跌撞撞,撐不下去時……挫折只是人生路上的某一個瞬間、某一種狀態。你在路上碰到一塊石頭,跨過去了,你還是你,依然繼續前進。那麼暫時遇到困難,又有什麼好過不去的呢?○ 朋友好像都過得比自己好,內心不平衡時……人人都有自己的生活方式,別人的生活再好也未必適合你。世上沒有「最好的」,只有「適合的」,找到適合的,就是找到最好的。適合自己的生活才是最幸福的。放下焦慮不安,找回淡定從容的心,就能重遇未知的自己。內心浮現各種煩惱時,別忘了提醒自己── 只要心靈能夠消除雜念,無論在哪裡,都能得到真正的寧靜。 寬容不僅是對別人的一種諒解,也是對自我的一種解脫。 放下也許會有遺憾,卻會讓我們生活得更加淡定和安然。 每個人都有自己的缺憾,只有缺憾的人生,才是真正的人生。 只要保持本心不變,人生的那些得失、苦惱,都不會影響你。

作者介紹 作者簡介宋默心理學碩士畢業,豆瓣紅人、暢銷書作家。弘一大師俗名李叔同,浙江平湖人,生於天津。既是才氣橫溢的藝術教育家,也是一代高僧。集詩、詞、書畫、篆刻、音樂、戲劇、文學子一身。後剃度為僧,法名演音,號弘一,為中國近現代佛教史上最傑出的一位著名高僧。弘一大師苦心向佛。過午不食,精研律學,弘揚佛法,普度眾生出苦海,被尊為南山律宗大師,律宗第十一世祖,享譽海內外。

產品目錄 Part1 放下欲念:修一顆清淨心1.恬淡是養心的第一法2.無它求,無奢望,所以生命強大3.捨棄浮躁,人生才能淡定如水4.安禪何必須山水5.內心寧靜,才能認清事情的根本Part2 惜食、惜衣,非為惜財緣惜福1.知足常足,知止常止2.知足的人生最富足3.十分福氣,享受三分4.鹹有鹹的滋味,淡有淡的好處5.一米一飯當思來之不易6.勞動是上天賜予的生活方式Part3 心平氣和,才能內心強大1.忍耐是一種人生的修行2.寬恕別人就是善待自己3.拈花前行,無懼流言譏諷4.不抱怨,心中無嗔便是淨土5.少一份爭執,多一份從容Part4 放下放下,越放下,才能越快樂1.別讓欲望綁架了你的心2.放下包袱,讓心靈輕裝前行3.心被外物所牽你才會受煎熬 4.不要用別人的過錯來懲罰自己5.把生命最重要的時刻過好,不錯過當下的美景6.順其自然,便能萬事遂心Part5 修好這顆心,人生更從容1.掃地亦是修行2.學會自省,清掃內心塵埃3.靜坐常思己過,閒談莫論人非4.慎獨,不自欺5.心安即是福6.勸人改過必先美其長7.好說話,說好話8.通過自我警醒、悟知改掉壞習慣Part6 看淡紅塵紛擾,內心自在安閒1.安好你的心,從容生活2.花繁柳密處撥得開,風狂雨驟時立得定3.得意淡然,失意泰然4.告別那些沒有意義的應酬5.珍惜生活,學會認真對待每一天6.悅納苦難,將心事交付清風浮雲Part7 放下執念,才能等到幸福來敲門1.人生不過是路過,沒什麼不可放下2.富貴終如草上霜3.不能捨,只好泥裡團團轉4.把每一天都當作生命的最後一天來過5.虛名竟如何,總是一南柯6.學會專注做事,能讓你更快樂Part8 與人為善,心靈才會真正安寧1.一隻螞蟻的生命也是寶貴的2.常懷感恩心,增加正能量3.若要世人愛你,你當先愛世人4.終身讓路,不失尺寸5.吃虧是福:最樸素的幸福哲學Part9 華枝春滿,天心月圓1.懂得謙虛學習,便能不斷成長2.所有面向苦難的修行,都是為了更好地活著3.多情至極是無情4.追求不圓滿的人生5.以出世的精神,做入世的事業6.追著別人的幸福跑,你永遠不會幸福

| 書名 / | 人生沒什麼不可放下: 弘一法師的人生智慧, 找回安適自在的自己 |

|---|---|

| 作者 / | 宋默 |

| 簡介 / | 人生沒什麼不可放下: 弘一法師的人生智慧, 找回安適自在的自己:★長銷近10年,近200,000萬讀者好評推薦!★當當圖書成功勵志暢銷榜10名人生很長,何必跟自己過不去?人最 |

| 出版社 / | 英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司 |

| ISBN13 / | 9789865066444 |

| ISBN10 / | 9865066440 |

| EAN / | 9789865066444 |

| 誠品26碼 / | 2682329671000 |

| 頁數 / | 304 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8X1.3CM |

| 級別 / | N:無 |

推薦序 : 前言

說起弘一法師,很多人馬上就會想到另一個名字——李叔同。他出身富商之家,年輕時錦衣玉食;他愛好廣泛,在音樂、戲劇、美術、詩詞、篆刻、金石、書法、教育、哲學等領域,均有不凡造詣。「長亭外,古道邊,芳草碧連天」,一首《送別》更是感動著許多人。然而,就是這樣一位絕世才子,中年時卻突然棄絕紅塵、遁入空門,過起了一領衲衣、一根藜杖的苦行僧生活,甘淡泊、守枯寂。

從法師出家到圓寂的二十四年中,潛心修行,精研律學,弘揚佛法,普渡眾生,使失傳多年的佛教南山律宗再度復興。他被佛門弟子奉為律宗第十一代世祖,為世人留下了無盡的精神財富。

弘一法師為什麼出家,是厭倦了塵世,還是參破了人生?很多人不解。法師生前有一句話,「以出世的精神,做入世的事情」,可以作為他出家的一個最好注解。而說到出家的因緣,大師自己曾這樣說:「有很多人猜測我出家的原因,而且爭議頗多。我並不想去昭告天下我為何出家,因為每個人做事,有每個人的原則、興趣、方式、方法和對事物的理解,這些本就永遠不會相同,就是說了他人也不會理解,所以乾脆不說,慢慢他人就會淡忘的。至於我當時的心境,我想更多的是為了追求一種更高、更理想的方式,以教化自己和世人!」

弘一法師的前半生,過得轟轟烈烈,一切自己所愛的事情,都一件件做來;一切自己應該承受的苦痛,亦一件件承受。他從小失去父親,長大後失去母親。在日本,遇到了心儀女子,他大膽追求;身為人師,他亦做到最好,甚至甘為學生的學費而放棄修行,努力工作賺錢來幫助他完成學業。有人會不解,大師為什麼要放下這一切出家修行,只有大師知道,如果不放下,他就沒有辦法實現教化自己和世人的理想。就好比我們手裡拿了太多的東西,如果不懂得放下,就會越來越重,而如果遇到更喜歡的東西,卻發現已經騰不出手來去接納它們。這時候,唯有放下手中的東西,才能夠得到新的東西。如果一個人既想達到修行的最高境界,又捨不得放下家庭和塵世的一切,就不過是一句空話而已。

出家之後,大師放下塵世的一切,甘願過著常人難以想像的清苦生活,身體力行地參悟人生。我們常說,不是我想有這麼多的煩惱,只是人生有太多的牽掛和無奈。其實,人生沒有什麼不可以放下的,小到鄰里之間的糾紛,大到生死,你放下也好,不放下也好,其結局並沒有什麼改變。不同的只是,放下的人,收穫了一份輕鬆和快樂,而放不下的人,只能一輩子背著包袱過日子,不得快樂。那麼,就讓大師來教我們如何放下吧!

自序 : 前言

說起弘一法師,很多人馬上就會想到另一個名字——李叔同。他出身富商之家,年輕時錦衣玉食;他愛好廣泛,在音樂、戲劇、美術、詩詞、篆刻、金石、書法、教育、哲學等領域,均有不凡造詣。「長亭外,古道邊,芳草碧連天」,一首《送別》更是感動著許多人。然而,就是這樣一位絕世才子,中年時卻突然棄絕紅塵、遁入空門,過起了一領衲衣、一根藜杖的苦行僧生活,甘淡泊、守枯寂。

從法師出家到圓寂的二十四年中,潛心修行,精研律學,弘揚佛法,普渡眾生,使失傳多年的佛教南山律宗再度復興。他被佛門弟子奉為律宗第十一代世祖,為世人留下了無盡的精神財富。

弘一法師為什麼出家,是厭倦了塵世,還是參破了人生?很多人不解。法師生前有一句話,「以出世的精神,做入世的事情」,可以作為他出家的一個最好注解。而說到出家的因緣,大師自己曾這樣說:「有很多人猜測我出家的原因,而且爭議頗多。我並不想去昭告天下我為何出家,因為每個人做事,有每個人的原則、興趣、方式、方法和對事物的理解,這些本就永遠不會相同,就是說了他人也不會理解,所以乾脆不說,慢慢他人就會淡忘的。至於我當時的心境,我想更多的是為了追求一種更高、更理想的方式,以教化自己和世人!」

弘一法師的前半生,過得轟轟烈烈,一切自己所愛的事情,都一件件做來;一切自己應該承受的苦痛,亦一件件承受。他從小失去父親,長大後失去母親。在日本,遇到了心儀女子,他大膽追求;身為人師,他亦做到最好,甚至甘為學生的學費而放棄修行,努力工作賺錢來幫助他完成學業。有人會不解,大師為什麼要放下這一切出家修行,只有大師知道,如果不放下,他就沒有辦法實現教化自己和世人的理想。就好比我們手裡拿了太多的東西,如果不懂得放下,就會越來越重,而如果遇到更喜歡的東西,卻發現已經騰不出手來去接納它們。這時候,唯有放下手中的東西,才能夠得到新的東西。如果一個人既想達到修行的最高境界,又捨不得放下家庭和塵世的一切,就不過是一句空話而已。

出家之後,大師放下塵世的一切,甘願過著常人難以想像的清苦生活,身體力行地參悟人生。我們常說,不是我想有這麼多的煩惱,只是人生有太多的牽掛和無奈。其實,人生沒有什麼不可以放下的,小到鄰里之間的糾紛,大到生死,你放下也好,不放下也好,其結局並沒有什麼改變。不同的只是,放下的人,收穫了一份輕鬆和快樂,而放不下的人,只能一輩子背著包袱過日子,不得快樂。那麼,就讓大師來教我們如何放下吧!

內文 : Part1

放下欲念:修一顆清淨心

1.恬淡是養心的第一法

恬淡是養心第一法。

——弘一法師《格言別錄》

恬淡,是一種發自內心的恬靜淡泊。古人認為:「恬靜養神,弗役於物。」意思就是說,恬靜可以養神,使人不拘於外物。恬靜講的就是一種「退」的處世態度,萬事不縈於懷,保持這種心境的人,在養心方面必然可以做得很好。

現代越來越多的人在追求「養生」,養生包括養心、養性和養身。但很多人只熱衷於養身之法,認為只要身體養好了、健康了,就能更長久地享受生活。所以,很多人能堅持每天鍛鍊身體,吃健康的食物,但很少有人能夠堅持每天養心。

有一個朋友的媽媽非常注重養生,每次見到她,她都會不厭其煩地向別人宣講養生的道理,告訴別人每天要吃什麼東西,吃多少、怎樣吃,每天要運動多長時間,等等。她一次又一次地申明:只有這樣,才能不生病!可是,我每次聽到這些卻很奇怪,一個人每天從早到晚都為如何給自己準備健康的食物而忙個不停,害怕自己一頓飯吃得不好就會生病。一邊養生卻一邊為身體而焦慮,唯恐自己生病,唯恐自己不夠長壽。每天都這樣擔心,怎麼能開心?

如果我們不從養心和養性開始養生,心中有諸多煩惱,有萬般欲念,就算身體再健康,不過是一具軀殼罷了。我們所能體驗到的幸福,也無非是吃穿玩樂這些享受,人生本身並沒有得到真正的昇華。

弘一法師認為恬淡是「養心第一法」。他所講的「恬淡」,歸根到底就是要人靜心。世間的事紛紛擾擾,容易擾亂人的心境。所以,很多人認為自己心不靜,是因為有太多事情在干擾。其實,擾亂我們的不是紛擾的世事,而是不靜的心。當我們能把一切外在事物剝離的時候,不管處在什麼樣的環境中,都能真正享受閒適的生活。

有一次,法師到寧波,住在七塔寺,夏丏尊居士前去探望他。

七塔寺雲水堂裡住了不少的雲遊僧人,住的地方很簡陋,床鋪分上下兩層,他住在下層。

他對夏居士說:「到寧波已經三天了,前兩天住在一個小旅館裡。」

夏居士問:「那家旅館好不好?」

「很好!臭蟲也不多,只有兩三隻。主人待我很客氣呢!」

夏居士邀他前往上虞白馬湖小住幾日。法師的行李太簡陋了,鋪蓋是用破舊的草席包著的。到了白馬湖,法師打開鋪蓋,把破草席鋪在床上,攤開了被子,用衣服當枕頭,然後拿出一條又黑又破的毛巾走到湖邊洗臉。

夏居士說:「這毛巾太破了,幫你換一條新的好嗎?」

「哪裡!還能用的,和新的也差不多。」說著,他把那條毛巾打開給夏居士看。

「臭蟲不多,主人待我很客氣」,法師就覺得很開心,這就是恬淡的表現。

如果換作我們,哪怕只有一隻臭蟲,也會大叫起來,立即找老闆投訴臭蟲影響了自己的心情。店主人若有一語為自己辯護,我們馬上便會認為,店主真是太黑心了!第二天,還要打電話給自己的親朋好友,說自己旅途中的經歷,說這地方的人如何如何不好!真是越說越鬱悶,越說越憤怒。其實,說到底也不過就是一隻臭蟲罷了,卻能令你生氣好幾天。想一想,是不是有些吃虧的感覺?

在這個現實的社會中,何止一隻臭蟲,有很多事情會使得我們「動」。當我們看到社會的種種弊端時,往往會義憤填膺。

當一個人每天賺十元,僅僅能吃飽飯的時候他很輕鬆,但是幻想著每天賺一百元的生活;當他終於過上了每天賺一百元的生活,比原來累了一些,卻不太滿足了,因為有人過著每天賺一千元的生活;他工作更加努力,終於過上了每天能賺一千元的生活,他開始買車子、房子,過上了曾經嚮往的好生活,但他又開始嚮往一天賺一萬元的生活……我們往往進入這樣一個奇怪的循環。我們總以為得到了某些嚮往已久的東西,心就會安定了、滿足了,從此就可以幸福了。可是,得到之後,卻覺得不過如此,更大的欲望立刻接踵而來,目標不斷提高,我們也越來越累了。因此往往一個人在有了別墅、汽車之後,會變得更不幸福,因為他害怕有一天會失去這樣的生活,於是只能更加拚命地工作。逼迫自己每天要賺一百萬,賺八十萬就唉聲嘆氣,每天生活在害怕失去名利的恐懼中。背負著巨大的壓力生活,怎麼能不生病?當然,不是說人絕對不能過這樣的日子,有錢也不是什麼壞事,而是說,如果這樣的日子令我們感到壓力倍增、煩惱不斷,毫無幸福感可言時,完全可以考慮換一種思路。不一定非得拋棄別墅、汽車這些東西,只要放下固守這些東西的執著心,就算每天賺一百萬也不覺得得意,每天賺十元也不覺得失意,該吃飯吃飯,該睡覺睡覺,不要逼迫自己,就能立刻感覺到幸福感的提升。

內心恬淡的人,即使穿的是布衣,吃的是粗茶淡飯,也仍能悠然自得,沒有一絲不適和不快的感覺。即使面對煩惱和生死,也能安然對待,心中不生一絲痛苦的波瀾,這樣的人生,並不需要吃穿玩樂這樣的感觀享受進行配合,一樣會感到寧靜和幸福。

Part9

華枝春滿,天心月圓

6.追著別人的幸福跑,你永遠不會幸福

公生明,誠生明,從容生明。公生明者,不敝於私也;誠生明者,不雜以偽也;從容生明者,不淆於惑也。

——弘一法師《格言別錄》

人只有明明白白地認識自己,知道自己的位置,知道自己喜歡做什麼,知道自己人生本來的樣子,才能夠真正獲得幸福。

弘一法師有一次到泉州承天寺與好友性願法師相聚談法。當時正值抗戰之時,有一位省府參議廳的官員聞訊來到了寺裡,他是受參議廳之託來邀請大師出山參政的,而且許諾只要大師出山,立即會委以重任。面對如此送上門來的好事,弘一法師是這樣回答的:「老僧一心向佛,已不宜參與國事,何況國土破碎、日寇入侵。和尚乃以勸善為己任,對於日寇在國土上犯下的滔天罪行,靠一個老和尚有何作用,請居士不妨到別的廟裡看看。」就這樣,弘一法師婉言謝絕了這位政府大員的盛情之邀。

弘一法師前半生富貴榮華,但他毅然放下這一切,成為一名苦行僧人。因為他知道自己這一生最想要的是什麼,最想做的是什麼事。所以,很多人對弘一法師放著好日子不過的出家行為很不理解。但其實,大師自己是很明白的,自己這樣子是很幸福的。

在這個世界上,每個人都是獨一無二的。我們不必按著別人的標準去決定自己該做什麼、不該做什麼,或者因外在的評價和壓力而使自己的情緒受到干擾、意志被動搖。一個有主見的人,知道哪個是真正的自己,哪個自己是真正幸福的。一旦看清了自己,就沒有任何人、任何事可以影響到我們。

河的南岸住著一個和尚,河的北岸住著一個農夫。和尚每天看農夫日出而作,日落而息,生活很有意思,不像自己這樣每天除了敲鐘就是念經,令他非常羡慕;而農夫呢,看到和尚每天都是無憂無慮地誦經、敲鐘,不用像自己這樣面朝黃土背朝天,令他非常嚮往。

如果能夠換一下位置,過一過那樣的生活,該有多好。

有一天,他們在橋上相遇,互相訴說了自己對對方的羡慕之情,於是,二人決定互換身份,農夫變成和尚,而和尚則變成農夫。於是,農夫來到廟裡念經,和尚來到農夫家裡種地。

可是,沒幾天農夫就發現,其實和尚的日子一點兒也不好過。那種敲鐘、誦經的工作,看起來很悠閒,事實上每天重複著單調而瑣碎的步驟,既枯燥又乏味,於是,他開始懷念當農夫的生活。種田雖然辛苦,但是每天都有收穫,還能和其他農夫一起唱歌聊天。更重要的是,家裡還有妻子兒女,雖然不免吵吵鬧鬧,但樂趣無窮。他異常懷念當農夫時的快樂時光。

而做了農夫的和尚,重返塵世後,痛苦比農夫還要多,面對俗世的煩擾、辛勞與困惑,他非常懷念當和尚的日子。當和尚雖然枯燥,但清心寡欲,沒有那麼多煩惱。敲完了鐘、念完了經,吹吹風、賞賞月,人生自有一番清雅樂趣。於是,他每天坐在岸邊,羡慕地看著對岸步履緩慢的師兄弟,靜靜地聆聽彼岸傳來的誦經聲。

這時,他們才明白,從前的日子才是最適合自己的。於是,他們又換回了屬於自己的身分,過起了快樂幸福的日子。這時候,和尚看農夫,覺得別人的日子雖然有滋有味,但吵吵鬧鬧的,哪像自己這樣悠閒自在;農夫看和尚,雖然悠閒自在,但枯燥乏味,哪像自己這般有滋有味。

每個人都有自己的生活方式,你也許羡慕別人的生活比你快樂,也許認為別人的日子過得比你有趣,然而,別人的生活再好、再有趣,未必就適合你。

生活中,我們在選擇專業、工作、生活方式的時候都會面對這樣一個問題——什麼是最好的呢?其實,這個世界上根本就沒有最好的,只要最適合你的,找到適合你的,就是找到了最好的。適合自己的生活才是最幸福的。

一個人很苦惱地向一位智者請教:「幾十年來,我一直在追求真正的幸福,我非常努力,可為什麼我得到的永遠都是痛苦呢?」

「你是怎樣追求幸福的呢?」智者問。

「年輕時,我住在一個小鎮上,我努力讓自己成為小鎮上最幸福的人;後來,我搬到了一個小城,我努力讓自己成為小城裡最幸福的人;再後來,我移居到大都市,我又努力讓自己成為這個都市裡最幸福的人。我一直在追求著幸福,可是幸福就像天邊的雲彩,總是離我那麼遠。」中年人愁眉苦臉地說。

「你並沒有在追求幸福,又怎麼會幸福呢?」

「我一直在追求世上最好的幸福,你怎麼能這樣說呢?」

「你追求的只是『比別人幸福』,而不是在追求屬你自己的幸福!」智者說。

在這個世界上,永遠有別人比我們更幸福,當我們總是追求「最幸福」時,便永遠無法得到幸福,所以我們便會在煩惱、嫉妒、焦慮和不安的折磨中,產生了一種深深的痛苦。事實上,幸福不是同別人比出來的,而是自己感覺出來的。

有位大師說過:「玫瑰就是玫瑰,蓮花就是蓮花,只要去看,不要比較。」的確,別人的優秀和出色,固然可以為我們所借鑑,但自己就是自己,一定要保持自己的本色。

作家勞倫斯.彼德曾經這樣評價一些著名歌手:「為什麼許多名噪一時的歌手最後以悲劇結束一生?究其原因,就是因為,在舞臺上他們永遠需要觀眾的掌聲來肯定自己。但是由於他們從來不曾聽到過自己的掌聲,所以一旦下臺,進入自己的臥室時,便會覺得特別淒涼,覺得聽眾把自己拋棄了。」

我們常常在意自己在別人的眼裡究竟是什麼樣的形象,為了給他人留下一個比較好的印象,我們總是揣測別人對自己的看法,儘量讓自己符合別人喜歡的那個自己的形象。其實,一個人是否成功,並不在於自己比他人優秀多少,而在於他在精神上能否得到幸福和滿足。所以,淡定的人,永遠不會在乎別人怎樣評價自己,是得是失、是癡是愚、是成是敗,這些都不能成為干擾我們幸福的因素。贏又如何,輸又如何,我只做我自己,過我自己的日子。我的幸福與任何人無關,只與我自己的心有關。

最佳賣點 : ★長銷近10年,近200,000萬讀者好評推薦!

★當當圖書成功勵志暢銷榜10名