石堆中發芽的人類學家

| 作者 | 蔡政良 (Futuru) |

|---|---|

| 出版社 | 玉山社出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 石堆中發芽的人類學家:拍攝《阿美嘻哈》的人類學家futuru,在以紀錄片保存阿美族生活文化之外,也以文字記錄他與都蘭的結緣故事,以及天生樂觀的阿美族人,如何恣意地在傳 |

| 作者 | 蔡政良 (Futuru) |

|---|---|

| 出版社 | 玉山社出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 石堆中發芽的人類學家:拍攝《阿美嘻哈》的人類學家futuru,在以紀錄片保存阿美族生活文化之外,也以文字記錄他與都蘭的結緣故事,以及天生樂觀的阿美族人,如何恣意地在傳 |

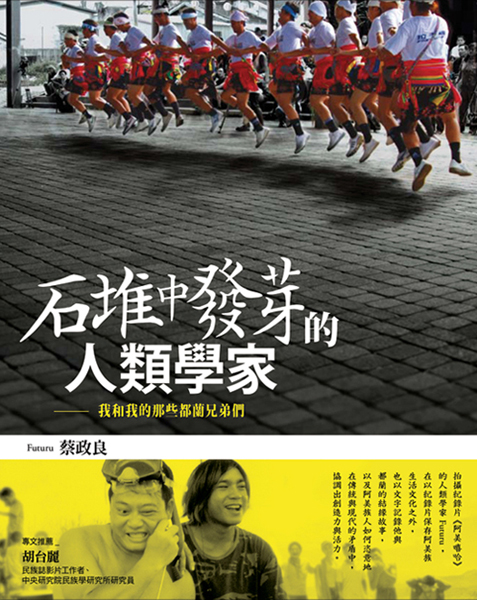

內容簡介 拍攝《阿美嘻哈》的人類學家futuru,在以紀錄片保存阿美族生活文化之外,也以文字記錄他與都蘭的結緣故事,以及天生樂觀的阿美族人,如何恣意地在傳統與現代的矛盾中協調出創造力與活力。 一個誤打誤撞闖入都蘭阿美族生活圈的客家年輕人,他有個阿美族的名字叫Futuru,字面上的意思是「睪丸」,引伸的意思是「真正的男人」。這個真正的男人,和他的一群都蘭兄弟們,在都蘭感受變動中的「蘭調節奏」,經歷許多的「第一次」:第一次在年祭的海祭活動中下海,卻被水母電得遍體鱗傷;第一次硬撐著跳完舉花傘插番刀的kulakur舞後,腳抽筋;第一次拿魚叉刺魚,卻只叉到一隻有刺的小河豚……雖然出糗不斷,卻在汗水與淚水中茁壯,在石堆滿佈中努力冒出新芽。 「我選擇用最簡單的方式來書寫這個真實故事,希望能讓讀者像讀一本小說般地,透過輕鬆的閱讀,理解都蘭阿美族人生活的部分面向。對於我來說,人類學,不僅僅是一門探索人類社會與文化知識的學問,更是一種生活的方式。透過這些文字的描述,希望讀者能夠獲得一些關於阿美族社會與文化的知識之外,也隨著我的眼睛與感受,一同領略這個以石堆命名的阿美族聚落中馬嘎巴嗨(阿美語中的漂亮、美麗、亮麗之意)的人、事、物。」--蔡政良

各界推薦 「這本書記錄的其實是Futuru以一顆誠摯和謙虛的心,努力學習成為阿美族真正男人的歷程。從都蘭(A’tolan,石堆之意)萌芽的『人類學家』則是副產品,是人類學界意外的收穫。他所選擇的田野早就成為他另一個家,並在不知不覺中實踐著人類學所標榜的文化參與、學習、理解、尊重與詮釋。」--中央研究院民族學研究所研究員、民族誌影片工作者/胡台麗

作者介紹 ■作者簡介蔡政良(futuru)1971年生,個人認同流動於新竹客家人與台東阿美人之間,生活方式如同在寫作一般,一連串的逗號、頓號、驚嘆號與問號勾連起他的文章。喜歡旅行、電影、閱讀與各種戶外活動,興致來時也喜歡作菜。帶著點放蕩不羈的形象與行事風格,許多朋友皆稱其為瘋子。曾為河左岸劇團成員與科學園區半導體公司訓練副理,現為國立清華大學人類學研究所博士候選人,以及民族誌影片工作者。紀錄片作品包含《回來是土地肥沃的開始》(2001年)、《阿美嘻哈》(2005年)等,目前正在拍攝《從新幾內亞到台北》紀錄片。

產品目錄 目次 推薦序 真正男人Futuru的成長記錄/胡台麗 自 序 馬嘎巴嗨的石堆 1.臉上掛著得意的微笑出發 2.初見都蘭 3.天真的計畫 4.聽故事的瘋狂旅程 5.拉千禧序曲 6.拉中橋獨立了 7.我是攝影組的 8.新的「部落的美麗」誕生 9.在石頭堆中發芽 後記 附件一 都蘭部落簡介 附件二 拉中橋大事記(1992~2008)

| 書名 / | 石堆中發芽的人類學家 |

|---|---|

| 作者 / | 蔡政良 (Futuru) |

| 簡介 / | 石堆中發芽的人類學家:拍攝《阿美嘻哈》的人類學家futuru,在以紀錄片保存阿美族生活文化之外,也以文字記錄他與都蘭的結緣故事,以及天生樂觀的阿美族人,如何恣意地在傳 |

| 出版社 / | 玉山社出版事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789866789496 |

| ISBN10 / | 9866789497 |

| EAN / | 9789866789496 |

| 誠品26碼 / | 2680417026008 |

| 頁數 / | 208 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 16.8X21CM |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 1.臉上掛著得意的微笑出發

(三)

告別鳳林張家的阿婆之後,胃裡裝著搖來滾去的綠豆湯,踏上我的鐵馬,在右邊中央山脈、左邊海岸山脈的簇擁下,繼續沿著台9線公路向南騎去。縱谷的夏天,其實還蠻涼爽的,尤其我又帶著一頂誇張的大斗笠,至少我的臉還能有遮陰的保護。

騎著騎著,我想起1990年,高中畢業大學聯考完後的第三天,就和國中同學蕭狗與高中同學彭國強,騎著自行車從新竹出發,依序從北、東、南方向,繞台灣一圈。那個時候,我們三個都還算是熱血青年,自從國中畢業那一年,報章雜誌大量報導台灣第一位騎單車環遊世界的胡榮華,以及他的事蹟開始,高中三年中,我們時時刻刻都在計畫,一旦大學聯考考完就要出發的豪情計畫。事實上,我們也做到了。當時,我們總共花了十二天的時間繞台灣一圈(嚴格說起來應該是十一天,因為其中有一天,我們在墾丁與海浪以及觸目皆不認識、也不敢上前搭訕的辣妹在一起)。

之所以會在縱谷往南騎的時候想起當年的單車少年三人組,其實跟太陽有關。當年我們三人騎著那時候最流行的彎把自由車比賽型單車,繞過宜蘭後,進入台灣的東部地區。夏天騎自行車其實是個嚴酷的考驗,尤其當年我們選擇認為風光比較好的海岸公路前進。當時計畫是每天早一點開始騎,等到11點之後,騎到何處就在哪裡休息,下午3點左右再繼續往既定的目標前進。可是,我們卻發現,再怎麼早起,東部的太陽還是比我們更早就起床。因此,在東部騎車的過程中,我們互相發現,三個人越來越像布袋戲裡的黑白郎君,或是紅白郎君。因為,三個人都很清楚地在身體的左半邊,烙上一片被太陽曬的通紅色;而另外一邊,則比較好運,有左邊的好兄弟幫忙頂著,維持著當初為了考大學,長期用功讀書所導致的蒼白色。相反地,當我們繞過南迴公路,進入台灣的西部後,換成右邊的身子罩左邊的身體,紅白郎君才慢慢變成咖啡郎君(因為已經由紅色轉成咖啡色了)。當時的我燙著一頭由我舅媽幫我電的最新款式髮型,一頭捲髮加上黑黑的膚色,自以為帥氣的我,當年夏天卻追不到半個女孩與我作伴。