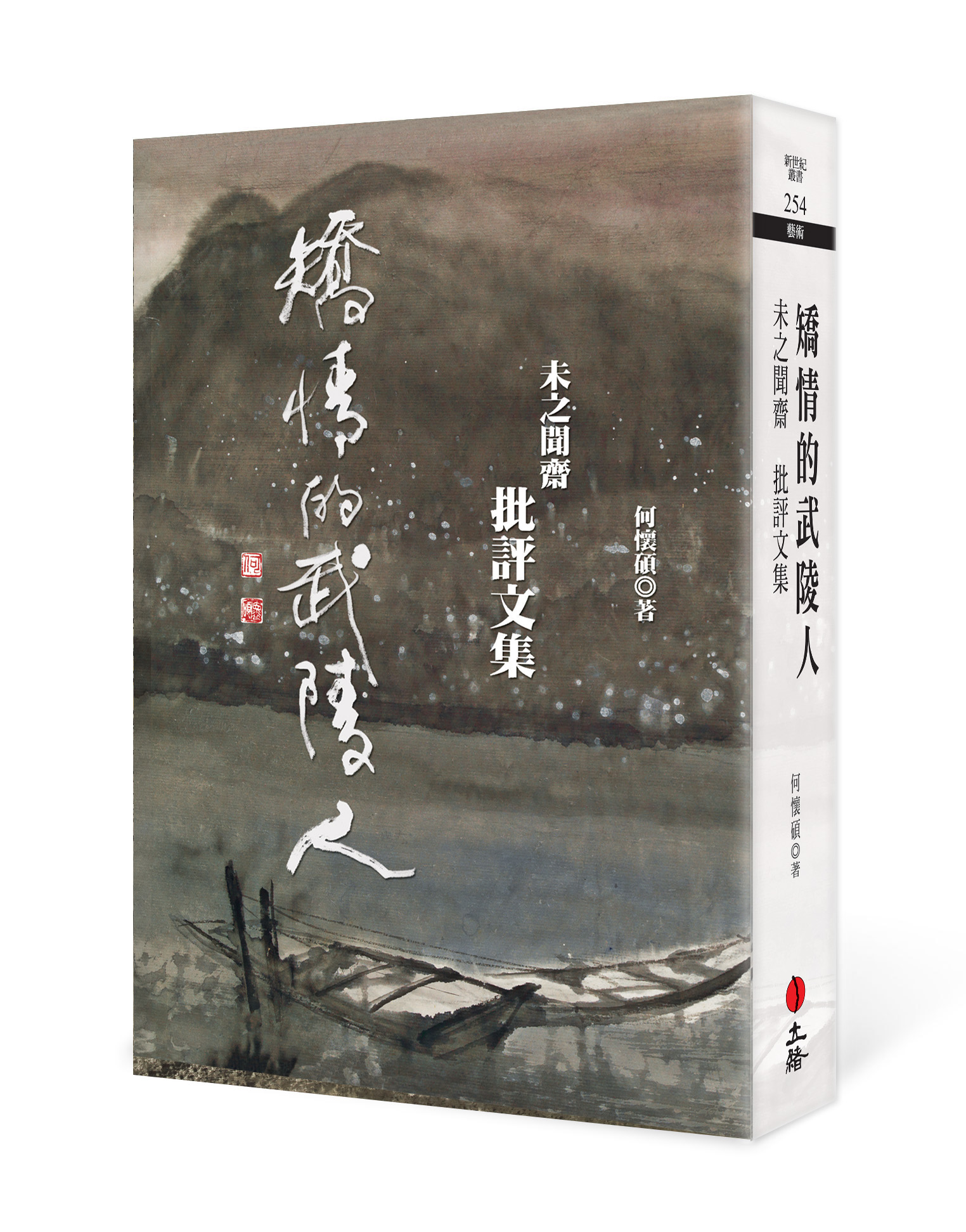

矯情的武陵人: 未之聞齋批評文集

| 作者 | 何懷碩 |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 矯情的武陵人: 未之聞齋批評文集:何懷碩教授是當今中國藝術界重量級人物,不僅是水墨畫家與書法家,同時也是知名的評論家與文學家,創作與著述甚豐。「未之聞齋四書」為《 |

| 作者 | 何懷碩 |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 矯情的武陵人: 未之聞齋批評文集:何懷碩教授是當今中國藝術界重量級人物,不僅是水墨畫家與書法家,同時也是知名的評論家與文學家,創作與著述甚豐。「未之聞齋四書」為《 |

內容簡介 何懷碩教授是當今中國藝術界重量級人物,不僅是水墨畫家與書法家,同時也是知名的評論家與文學家,創作與著述甚豐。「未之聞齋四書」為《批判西潮五十年》、《什麼是幸福》、《矯情的武陵人》、《珍貴與卑賤》,是將其近二十年所發表的文章,與過去已經絕版的舊文,在立緒文化出版的《懷碩三論》及《給未來的藝術家》之後,分類合集,耗時近兩年編為四部文字精華選輯。《批判西潮五十年》是何懷碩教授大半生對中西藝術五十年思辨歷程的文集。全書共分為兩輯。第一輯「昔我往矣,楊柳依依」收錄一九六四至一九九九年文選,第二輯「今我來思,雨雪霏霏」則為二○○○至二○一八年之論述文章;不僅是其一生藝術評析之精要紀錄,同時更是一部中國藝術、文化在西潮衝擊之下困頓顛躓的滄桑史。《什麼是幸福》是人文與藝術的論集。《矯情的武陵人》為批評文集。分文學、藝術與社會批評三輯。《珍貴與卑賤》是隨筆、散文集。何懷碩 教授一生致力於思考藝術與民族文化,中西的異同,傳統與現代,以及中西藝術傳統中的成就與如何借鑒、融通等等論題。二○一九年「未之聞齋四書」之編輯出版,集結了他自二十多歲到七十多歲的文章,可見其思路發展的軌迹,一生堅持的觀點;是寫給現在,也是寫給未來,以召喚今日與明日同聲相應,同氣相求的同志。

作者介紹 ■作者簡介何懷碩一九四一年生,台灣國立師範大學美術系畢業;美國紐約聖約翰大學藝術碩士。先後任教於文化大學、國立藝專、國立師範大學、清華大學、國立台北藝術大學教授。文字著述有:大地版《苦澀的美感》、《十年燈》、《域外郵稿》、《藝術.文學.人生》、《風格的誕生》;圓神版《煮石集》、《繪畫獨白》;聯經版《藝術與關懷》;林白版《變》;立緒版《孤獨的滋味》、《創造的狂狷》、《苦澀的美感》、《大師的心靈》、《給未來的藝術家》等。繪畫創作有《何懷碩畫集》、《何懷碩庚午畫集》、《心象風景》等,編訂有《近代中國美術論集》、《傅抱石畫論》等。

產品目錄 自序第一輯 文學批評咖啡杯中的詩人《秋决》評論矯情的武陵人明日黃花說武俠輕秋毫,重輿薪,再說武俠文學與政治貧富.階級.人性武俠.偵探.科幻《尼姑思凡》風波評論批判人性,不可禁阻文字混亂是文化的恥辱貧乏、狹窄、麻木與逃避希臘左巴《天下第一樓》觀後藝術?商品?自卑的罪孽舊酒與新瓶雅舍的真幽默受苦者的出路傳記.勸學.風義同情永恆的滋味產生「偉大作品」的條件論詩三題相聲魏龍豪與相聲全球化中說相聲拓展小說邊界略說「風格」文學諾獎與拍賣奪魁第二輯 藝術批評齊木匠的剛健與婀娜嶺南畫派.楊善深畫家王己千千巖競秀從「敗墻張素」說起細說「五百年來一大千」閒雲野鶴任徜徉獨立於傳統與時潮之外余承堯的畫地底的靈魂為受苦者造象一百年的驚嘆想起龐薰琹先生萬牛難挽西潮急吳冠中好作驚人語開新局,創高峰李可染的兩個時期「中國畫」應正名八○年代兩岸三地的水墨畫潘天壽藝術思想中的「強骨」兩宋山水畫二傑作賞析為現代中國舞者打氣小論艾恩斯特音樂與畫--聽黃安源在痛苦中完成安德魯.懷斯大眾藝術的真相從張大千仿文會圖的真偽說起混沌中的追求悲愴的華麗甘當應聲蟲歷史的困惑--我對文革時期泥塑《收租院》的看法我們沒有「我們」「全球化」我們應有的自覺今日的「藝術」與「評論」寫生與創作--我對李可染畫的體會卸下鐐銬之後藝術死亡與再生余承堯.洪瑞麟與我藝術的異化憂思、期望與信心今日藝術界的危機中國藝術不必加帽子劉國松抄襲李長之新證吳冠中的藝與人第三輯 社會批評德行的邊界求解放的歷史與損友卡特絕交書另一個中國人的想法支持老兵在海德公園想起七號公園及其他政治核心、民間社會與中國知識份子《河殤》與《一同走過從前》我對當前國事的看法(一九八八年)雷聲忽送千峯雨,海峽應吹萬里風匍匐在地,怎能做國家的主人?「文化統一論」?希望的九○年代老大哥與自由民主中東新聞與「我們的」文化急所不急與為所當為「父老兄弟」與「大家長」政府對文化可做與不可做的事什麼是衰敗之源?北捷案更大的原因得失哀樂,何妨一笑弊政最醜的風景是貪婪之心走出「西潮」的夢魘這種「民主」,只是災難?台灣根本沒有「我們」人類文化向下沉淪選舉制度非改革不可商業化與大眾化是萬惡之源殺人者的悔悟有意義嗎追尋兩岸的「王道」去中國,何來文化價值不可錯亂探索中華民族民主之路褒揚令與米其林的反思台灣病灶:反智誰將是世界文化的共主?柯大尾秘辛何懷碩著作一覽

| 書名 / | 矯情的武陵人: 未之聞齋批評文集 |

|---|---|

| 作者 / | 何懷碩 |

| 簡介 / | 矯情的武陵人: 未之聞齋批評文集:何懷碩教授是當今中國藝術界重量級人物,不僅是水墨畫家與書法家,同時也是知名的評論家與文學家,創作與著述甚豐。「未之聞齋四書」為《 |

| 出版社 / | 大和書報圖書股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789863601340 |

| ISBN10 / | 9863601349 |

| EAN / | 9789863601340 |

| 誠品26碼 / | 2681753419004 |

| 頁數 / | 720 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

推薦序 : 【自序】何懷碩

十多年不出新書,這一次我一口氣出版四本,把近二十年所發表的文章,與過去已經絕版的舊文,在「立緒」的《懷碩三論》及《給未來的藝術家》之後,分類合集,編為四本,同樣在「立緒」出版。這四本書是近兩年多耗時費力編輯的成果。其中《批判西潮五十年》書名與內容一目了然之外,其他三書,一是有關人文藝術的論集(《什麼是幸福》);一是批評文集(《矯情的武陵人》,分文學、藝術與社會批評三輯);一是我的隨筆、散文集(《珍貴與卑賤》)。我歷年在各出版社出版的書,本書的附錄有「何懷碩著作一覽」,方便查知。

《矯情的武陵人》這個書名,只是本書中一篇文章的文題。

我一生寫作,基本上離不開論與評。論就是論述:對萬事萬物的理解、分析、評論。評就是褒貶、評價、批評、批判。前者所論述的對象,比較抽象、普遍、廣泛;後者則較具體、特殊、個別。此書屬後者;我的另一本書《什麼是幸福》則屬前者。

〈矯情的武陵人〉是一九七三年所寫的少作批評文章之一,近一萬字,當時在讀者最多的「中副」登了四天,很得文壇共鳴。年紀相當的讀者當有記憶。四十多年前的書絕版已久,現在已成「出土文物」,或可見證時代變遷與批評的價值。

本書是我六、七○年代到現在(二○一八)前後近半世紀對文學、藝術與社會三類批評文章的選集。裡面社會批評有〈德行的邊界〉一文(當年原題為〈言論的道德責任〉),所評的是沒想到後來當上阿扁總統副手的哈佛法律碩士,二○一八年三月還打算參選台北市長,自稱祖母綠的呂秀蓮。一九七六年,我在紐約能讀各大報航空版,繼續為大報副刊寫稿。此文批評她當時推動新女性運動之荒腔走板。後來飛黃騰達當副總統八年,以及更後她對許多重大事件的態度與言行之令人失望,回頭看她早年的見識如此,則後來種種,便可知良有以也。

批評是深刻認識事物本質的途徑。許多人明哲保身,圓滑做人,對批評沒有好感。過去因為沒有法治,所以常勸戒不談是非,以免惹禍。有人以為批評就是「罵人」。其實人身攻擊才是罵人,批評是說理的行為。對人生、世事,深入探究,客觀分析,價值判斷,才能維護價值、真知、公平與正義。批評是白血球,是防腐劑。不批評常常是掩蓋劣行與黑暗,是媚俗、自私、懦怯,助惡的表現。其實,一切語言、文字的表述都不可能不涉批評。明是非,辨真偽,別善惡,審美醜,都直接間接是批評。

本書分文學批評、藝術批評與社會批評三輯。一九九八年出版的《懷碩三論》四冊中有許多亦是批評文章,加上本書,就是我平生所寫大部分的批評文字。

書快編好時,發生一件不可思議的事。二○一八年六月四日「政經看民視」播出「呂秀蓮的心聲」。呂淚流滿面,徹底對民進黨失望。她不願看民進黨主政亡台,要為二千三百萬同胞切腹自殺。她指出民進黨「貪官汙吏,營私舞弊,吃掉國家財產……」。說「卡管」(台大校長當選人管中閔)是為想變賣台大龐大土地公產,不是政治考量,是「利益考量」……。「綠色再執政下去,台灣被掏空,禍延子孫……。她更言綠營所不敢言;民進黨之外所不能言的嚴重指控:「請大家好好想一想:為什麼民進黨一上台,就立即廢除特偵組?特偵組是專門辦大案子的單位,如果當年沒有特偵組,那個阿扁也不會被關起來。『菜政腐貪汙集團』怕被特偵組監督、查辦,因此才不擇手段將特偵組廢掉了,真是膽大妄為,無法無天。……全世界沒有一國敢這麼幹的。冀望大家轉傳,讓全民了解,俾能自救台灣。」這位綠營大老,前民進黨副總統發出這樣嚴重、具體的指控,幾個月過去,朝野沒有反應,司法不吭聲,輿論沒有重視,政府違憲違法的事照做,這是什麼「民主政治」?……

另一件不可思議的事是讀者不可能想到我在四十多年前便批評呂秀蓮。本書收入我上世紀七○年代發表批評呂秀蓮的一篇文章(見本書〈德行的邊界〉五五二頁)。呂早年顯露價值觀的偏差。她從事新女性主義運動,追隨美國新潮,愛出風頭。沒想到她後來成為民進黨大老,且位居副總統。更沒想到她老年看到民進黨的墮落,痛心疾首,竟能大義滅親,摘奸發伏,保住寒花晚節。這種大徹悟與大勇氣,我們應給她按千萬個讚。過去雖有可批評之處,但她最後的表現,歷史不會忘記。

(二○一九年三月在澀盦)

內文 : 【內文試閱】貧富.階級.人性

對貧富、階級與人性的誤解和誤斷,以及有意的曲解煽動和利用,對人生社會都可以產生莫大的禍害……

去年國內「文學方向論戰」的時候,我寫了兩篇長文(〈平心看文學方向論戰〉與〈綱領與警覺〉,均在聯副發表),指出「綱領派」把文學當作「社會運動」的手段,當作貫徹政治綱領的工具,不但背離了文學的本質,而且足可使文學枯萎。如果要談文學問題,便應該不危害文學的自由發展與多元價值的維護,也就是不能違悖文學的本質。挾持文學以作為達到某些人政治目的的工具,實際上便是對文學的踐踏。

參加文學方向論戰的某些人士,既有彰明的政治、經濟、社會思想的「綱領」,我們當然早知其志不在文學。最近這些人士中有些已直接參與現實政治的「角逐」,當為我們早先的評斷提供了佐證。「醉翁」之意,到底是在「酒」抑在「山水之間」,在民主自由的社會中自可任其自由選擇。不過,既以「社會改革家」的姿態問世,便應以坦誠昭信於社會,大可不必假「文學」與「學術思想」的奇談怪論為煙幕。「身在江湖,心存魏闕」,別人雖拿他也奈何不得(因為在我們國家裡,任何人不違法,均享有政治上平等的權利;政治參與,為民主社會所容許,甚至鼓勵)。但必須立意誠正。

年來這一場「文學方向論戰」,其實是一場「意識形態論戰」。在論戰中,各方論者對現實社會人生的許多問題有激烈的爭辯,可惜有許多是訴諸情緒的「固定反應」或架空的高調。「警覺派」的「結論雷厲,研析粗疏」,也難收說服之效。貫串著這一場雖然轉換地盤,實際上正方興未艾的意識形態的辯論,有關「貧富,階級,人性」三個根本觀念問題,最值得我們平心靜氣地來討論。

貧富問題是一個古老的問題。它既造成人間歷史中許多悲劇,卻亦是激勵人生奮發向上,社會進展的一個動力。實際上,人間貧富的差別,恐怕永沒有絕對消滅的可能。不過,這並不意味著人類應安於貧富的懸殊,任悲劇永不落幕;或故意留著它來激發歷史的演進。事實上,古今人類各種努力的目的,很大一部分就在剷除貧窮,創造富裕社會,追求均富。

「均富」一詞,照字面來看,是平均財富。但我想絕對的「均富」與絕對的「均貧」,在人類社會歷史上都從來不曾存在過;在未來的世代,必亦不可能存在。所以「均富」這個概念,相當富於理想的色彩。如果要讓「均富」在人間實現,便不能照字面機械的直解。這裡的「均」字不能作「平均」,而應作「均衡」來理解(「均衡」則不求兩側重力相等,以移動支點來求均衡)。所謂均衡,就是改變懸殊的狀態。

改變懸殊狀態有兩種方法:一種是剷除貧窮,使其富裕;一種是剷除富裕,達到「均貧」。共產主義便用第二種方法。當其鼓動貧富間的鬥爭,提出「平等」「共產」等誘人的許諾的時候,確使貧窮者望風景從。但結果是人人失望的「均貧」,當然是一大騙局而已。而且,共產社會連「均貧」而不可得,因為有了「新階級」,某些特點份子仍然享有物質生活上的特權。所以只有第一種方法是我們所應採用的方法,但還是不能奢望實現絕對的「均富」。只有努力剷除貧窮,追求富裕。當普遍的「富裕」實現之時,便可說是實現了均富。

一個社會是否合理,制度是否優越,不能從社會成員財富是否平均上著眼,只能看這個社會是否提供每一個人追求富裕時享有均等的權利與公平的機會。如果權利均等,機會公平,即使仍有貧富對比,或者富裕的程度有差異,就不能歸咎於社會的制度。貧富懸殊之所以可能成為社會動亂的原因,是不合理的社會制度與惡勢力杜塞了貧窮的大多數人爭取生存,追求生活環境改善的門路。

另一方面,人間貧富的相對差異既然永難消除,社會又是很複雜的一個大東西,社會制度不可能達到盡善盡美,貧富的相對差異仍然可能引起某些動亂。近代以降,錯誤、虛偽的社會革命思想,正是以一種「英雄主義」的姿態迷惑大眾,造成本世紀以來歷史更大的悲劇。

對貧富,階級與人性的誤解,誤斷(更不要講有意的曲解,煽動,利用),造成意識形態的偏謬對人生社會可以產生莫大的禍害。

一切不同的意識形態的本質最後總歸結到對「人」的認知的分歧上。也可以說是歸結到對「人性」的認知與判斷的殊異上。所以,一切文學的,社會的,政治的,經濟的等思想或大或小的分歧:不論共產主義與私有制度;左派、右派或第三種人;社會寫實主義與理想主義,自由主義,悲觀主義與樂觀主義……彼此間的矛盾衝突,都是意識形態差異的表象,都可以說歸根究柢,乃是對「人」的理解與認知或大或小的歧異。最後的本質是一個哲學的問題,是一個「人性觀念」的問題。

「人性」是什麼?有那些內容?等問題,古今哲人,言人人殊。我們就常識來說,人性是人的普遍永恆的共性。是人所共有的諸特性。人性的內容極其複雜(這裡不必也無法盡舉)。諸如生存的慾望、自我為中心、權力慾、自私、同情心、愛與恨、道德感、榮譽感、自卑感、妒忌心、愛美意識、理性與感性,中國人俗語所謂七情六慾、喜怒哀樂……等是。所要強調的是:我們肯定人性的存在,並肯定人性的永恆性與普遍性。即肯定人性是超越每個個體的特殊性,超越每個人的種族、籍貫、性別、年齡、經歷、教養、財產、地位、職業、性格……的種種特殊差異。換言之,凡健全的人必具備的某些共通性。

對於「人性」有這樣常識性的,簡單的認識,就奠定了我們對社會與人生現實的許多觀念,有正確的看法。如上所言,這個「人性觀念」就決定了我們的意識形態的基本傾向。坦率地說,自由主義與極權主義在政治與文學思想上的差別,便在於是肯定或否定這個人性觀念的基本認識上。

否定了這個認識,便不見人的共同性。轉從貧富的問題上,發現「階級性」,並拿階級性來代換人性,於是產生了對歷史發展與人生社會的一套錯誤的觀念。

近年來國內的文字(包括理論與文學創作)與言論(包括最近競選的某些「政見」),就不少是有意無意誤入這個錯誤觀念的格局中。

有人說,人性太抽象,太籠統,沒什麼意思;有人說,有什麼人性呢?有錢有理,沒錢沒理。有人在高樓上欣賞煙雨,有人在漏屋裡咒罵他媽的。對一樣的雨,感受迥異,有什麼普遍的人性?因此,有人說「人性普遍永恆」只是規避現實,是粉飾,遂加以否定,提出「特殊的人性」,並說普遍的人性不可以否定具體的,個別的人性。有人說「什麼人唱什麼歌」,自然暗示什麼階級說什麼話。但「階級」二字太刺目,不少人換為「階層」,其實都一樣。有些小說裡寫到貧苦者與有權有錢者,則善惡判然二分,有如數理公式。他們強調同情「勞苦大眾」,暴露貧富不均,以貧富來分別善惡,激發「憤怒的愛」與怨恨。

「不談人性,何有文學?」——我認為否定永恆普遍的人性,文學還是有的,不過,只是一種「工具文學」。即拿文學為工具來「載」對於人的本質意義特性加以歪曲的「道」,拿文學來作為社會改革運動的武器與工具,文學只是一種偏見的表白,甚至只是一種政治野心的鷹犬而已。

我們的想法與這種錯誤觀念的分別,不在貧富與階級的有無。因為我們一樣認為人間不但有貧富的對照,而且有階級的差別。不同的要點是我們認為貧富與階級是變動不居的,不但沒有先天的普遍性,而且也沒有後天的恆久性。只有人性才具備了普遍與恆久兩個特性。所以,對於人的觀察、理解與表現,應該把人性視為人的最高(普遍的、統一的)本質屬性,把階級性,貧富,教育程度,性格差異等等視為人的較低層次的(特殊的,個別差異的)的屬性。我們與上述偏見的不同,乃在對人的這個認知的主從的分歧上。

人間有各種不同的階級,這是無法也無須否定的。軍隊中更明顯有階級;一個企業中也有上下不同的階級。不同的階級有其對立面,也有其和譜一致的一面。肯定人性普遍的共通性,並不意味著否定人的特殊性。在文學創作來說,主張人性的文學,對人物典型的塑造,還是要做到普遍性與特殊性的統一,才能產生有血有肉有靈魂的人物。沒有人能僅憑抽象的,普遍的人性而能成功一部小說。而必須透過具體的人物與事件去呈現人生的真相。把普遍的人性當作唯一的內容與把特殊的階級性當作唯一的內容來創造人物,一樣只有公式化,概念型的,沒有血肉或靈魂的人物。空洞的「人性樣板」的文學與僵化的「階級樣板」的文學,一樣是低劣的文學。

另一方面,我們與上述偏見的分別,也在對於產生「階級」的因素,有不同的見解。我們認為階級的成因與存在,不能一味歸咎於經濟的因素。所以,以經濟基礎決定意識形態(上層建築)的理論,我們認為武斷、偏頗。階級不只是經濟地位所造成,其他的原因也不能一概抹殺。譬如:才智、遺傳、性向、體格、教育、職業與機遇等不同,也足可造成人與人之間不同階級的差別。我們可以就性向一項舉一個淺顯的例子:有一句俗語說:「乞討三年,高官不受。」性向不但可以造成階級,甚至可以選擇階級。這句俗話,雖然沒有普遍性,但人間有這種性格,則無法否定。而由各人才智的差異所造成的階級差異,當更為易於理解。例如我們有一位可佩的工廠人作家,憑他的才智,身兼作家,頗獲佳許。最近這位作家又參加競選,如果當選,階級又一變。他便是由自己的才能與努力,突破階級局限的現成例子。

我們說只有人性是永恆普遍的,階級與貧富是變動不居的。有這個認識來看人,看人生,才能得其全,不入於偏。試看共產主義本來宣揚消滅階級,但他們社會事實上是階級差別最多的社會。中共批判巴金的人性論與古往今來一切非無產者的文學,結果共產主義的文學就成為僵化的樣板。

上述這些觀念在我們的自由社會與我們的生活經驗中,實在到處可以找到許多印證,證明其不是偏見。我們各人的社會角色身分,一直在變換,而且變換的主動權相當大部分是操之在我。比如一個人小時候是學生,中學畢業可能做工人、店員或其他職業,或者升學。高中或大學畢業入伍當軍人,服完兵役則有許多就業或再深造的途徑。許多人從青少年到中年,就已經換過好幾個行業,扮演了好幾種不同的社會角色。許多人從事農業、工業等工作,又教過書,當過作家,然後經商自己當老闆,不久又可能競選參加政治活動,成為官員,或參加普考、特考,成為各級公務員。這種例子不勝枚舉。如果從階級的觀點來說,我們隨時可以自由變換階級,端看主觀條件是否能配合客觀環境的發展,絕無政治上的力量加以干預。階級的流動性這麼大;一個人的階級頭銜可以有這麼多,很明顯的,所謂「階級性」絕無固定的色彩,更無固定不變的某一階級與另一階級你死我活的強烈矛盾。這雖然是現代社會的特色之一,即使在過去的世代,也沒有絕對不可變動的階級身分。以前許多農家子弟,貧民子弟,勤讀苦練,成為文人,塾師,甚至成為官吏將相,中國歷史上布衣卿相的例子太多了。在現代社會,在今日我們的社會中,因為競爭機會均等,「階級」也者,其實只有職業與分工上的意義,絕無強烈的對立衝突的階級性。

就貧富兩端來劃分階級,比如說分成「勞苦大眾」與「財閥,資本家」兩個階級,是否能找到比人性更本質,更有普遍意義的階級性呢?我覺得「勞苦大眾」與「資本家」這兩個階級的主人翁既非固定化,絕對化,而可以流動變換,則要把人性汰除,代以兩個極端對立的階級性,恐怕並無意義。要想藉此激發階級間的仇恨,在現代自由社會中恐怕也不可能。因為人人均享有均等的競爭機會,一個小工變成豪富的故事,在我們的社會中正層出不窮,有目共睹。而有幾幢樓房出租,自己仍克勤克儉,穿拖鞋為人家做泥水工的老先生,他一身正兼有兩個「階級」;父親務農,母親當了鄉公所公務員,大兒子經商,二兒子投考進入軍校,小兒子做建築工程,女兒教書。這樣的家庭,在現代台灣的家庭,大同小異者不計其數。就階級而論,這個家庭,士農工商官兵都是,究屬什麼階級?而且三五年後,這個家庭成員職業又有所改變,試問又如何「劃出階級界線」?一個小工昨天是「勞苦大眾」,今天成小老闆,明天可能變成大老闆;後天生意虧損,可能又一貧如洗。如果要談階級立場,其貧富與階級的起落變換之大,豈有固定的特性?可見階級性不但變動不居,而且虛無縹緲,無所依據。我們不能說昨天還正在同情這個小工,明天便要鬥爭他成了資本家。我們應問,我們是希望弱者變強,貧者變富呢?還是目的在於假同情貧弱之名,以挑起鬥爭,製造紛亂?而把富者鬥貧,也便是壓抑貧者致富,是在促進社會的發展, 還是在摧毀社會成長的生機?

我們肯定永恆普遍的人性,但如上所述,人性的內容極其複雜,每個人所表現的人性並非等量齊觀。即使在同一個人,不同的時空中所表現的人性在分量與性質上也有所差異。一個人窮苦的時候可能特別謙卑,儉樸,但一旦富貴,也一樣漸漸有富人的德性(豪奢,傲慢等);一個富人一旦貧窮,也一樣漸漸有窮人的德性;當獲得權力,此人可能驕橫冷酷,但一到老病,便可能懦怯消沉。這不是意味著人性無常,而是表現了人性的某些質素在人裡面有著起伏升降。要克服人性的弱點,消除人性的負面作用(諸如豪奢驕橫,淫逸專制等),必須通過教育與道德修養來抑制疏導。當人性的弱點與負面作用在某些個人或團體的行為上發揮作用,構成對社會人群的威脅與損害,便必須通過法律來制裁。階級的分裂鬥爭,不但不能解決人間的痛苦,而且將製造更可怕的悲劇。這是歷史給我們真切的教訓。只有認識到人性的永恆普遍,才能「推己及人」,人與人才能溝通,才有真正的博愛與同情心,人間才有安寧幸福。中國古代大哲如孟子、荀子、告子、楊子等人,不論主張性善,性惡,性無善無不善或善惡相混,對人性的看法雖有不同,但都主張有一個共通普遍存在的人性在。我們有些高唱民族主義的人,卻否定普遍的人性,似乎一反民族傳統的哲學思想;民族主義而背離民族思想,豈不是無稽之談!

在文學中,因為否定普遍的人性,把人分成兩個對立的階級——一邊是受壓迫受剝削,貧賤可憐,痛苦掙扎的「善人」,一邊是為富不仁,專施殘虐,面目可憎的「惡人」。這樣觀察,是從哈哈鏡中看人生社會,結果只是扭曲。專事把握人性負面的一般公式,拿來概括整體的人生, 事實上是對人的侮辱,對現實不忠。人性的正面與負面都同時存在每一個生命個體之中,而貧富與階級既是流動不居,則以貧富階級來判別善惡只是謬論。人性的暗淡與光輝兩面不論在什麼人身上都可能出現。文學正要表現普遍的人性在特殊的時空與人物中極複雜的反應,或者說透過萬殊曲折的人生相去追索,反映普遍的人性。人生是廣袤、複雜、變幻多端的,簡陋淺薄的對立二分法必然無法涵蓋,只有歪曲。我們相信人間必有貧富懸殊而相交莫逆;相信有富貴或居高位而謙遜質樸,熱誠待人的人;也相信有貧苦挫抑而心胸爽朗樂觀奮鬥的人。我們相信各行各業,各種不同的社會角色中正有無數這樣可敬的人物,才促成社會的發展進步。自然,社會難以完美, 文學家如果脫離現實,漠視人間疾苦,專找光明可敬的人物事件來寫作,未免矯情。所以深入民間,發掘現實,探索民隱,萬分可佩可敬,表現工農漁礦……各階層人生生活的真相,乃是古今一切優秀文學家的良心使命。階級文學的特色不是因為它寫了「工農兵」,而是它以有色眼鏡用二分法的階級對立觀點來分割人生。我們反對階級文學,不單是為了政治上的理由,更重要的是為了哲學上的理由與文學自身的理由。

人性永在神性與獸性之間擺盪,有其光輝,也有其灰暗。好的文學不但在揭露並批判獸性, 也在激發神性,以提昇人性。這是一切正常人生所應努力的方向,政治人與文學人都一樣不能忘卻或背離這個方向。我們也相信有理性的人在這些問題上不至輕易為偏見所蠱惑。

(一九七八年十二月於台北)

最佳賣點 : 批評是深刻認識事物本質的途徑。對人生、世事,深入探究,客觀分析,價值判斷,才能維護價值、真知、公平與正義。

本書是何懷碩六、七○年代到二○一八年,前後近半世紀對文學、藝術與社會三類批評文章的選集,收錄平生所寫大部分的批評文字,甚得文壇共鳴,見證時代變遷與批評的價值。

導讀 : 【內文試閱】貧富‧階級‧人性

對貧富、階級與人性的誤解和誤斷,以及有意的曲解煽動和利用,對人生社會都可以產生莫大的禍害……

去年國內「文學方向論戰」的時候,我寫了兩篇長文(〈平心看文學方向論戰〉與〈綱領與警覺〉,均在聯副發表),指出「綱領派」把文學當作「社會運動」的手段,當作貫徹政治綱領的工具,不但背離了文學的本質,而且足可使文學枯萎。如果要談文學問題,便應該不危害文學的自由發展與多元價值的維護,也就是不能違悖文學的本質。挾持文學以作為達到某些人政治目的的工具,實際上便是對文學的踐踏。

參加文學方向論戰的某些人士,既有彰明的政治、經濟、社會思想的「綱領」,我們當然早知其志不在文學。最近這些人士中有些已直接參與現實政治的「角逐」,當為我們早先的評斷提供了佐證。「醉翁」之意,到底是在「酒」抑在「山水之間」,在民主自由的社會中自可任其自由選擇。不過,既以「社會改革家」的姿態問世,便應以坦誠昭信於社會,大可不必假「文學」與「學術思想」的奇談怪論為煙幕。「身在江湖,心存魏闕」,別人雖拿他也奈何不得(因為在我們國家裡,任何人不違法,均享有政治上平等的權利;政治參與,為民主社會所容許,甚至鼓勵)。但必須立意誠正。

年來這一場「文學方向論戰」,其實是一場「意識形態論戰」。在論戰中,各方論者對現實社會人生的許多問題有激烈的爭辯,可惜有許多是訴諸情緒的「固定反應」或架空的高調。「警覺派」的「結論雷厲,研析粗疏」,也難收說服之效。貫串著這一場雖然轉換地盤,實際上正方興未艾的意識形態的辯論,有關「貧富,階級,人性」三個根本觀念問題,最值得我們平心靜氣地來討論。

貧富問題是一個古老的問題。它既造成人間歷史中許多悲劇,卻亦是激勵人生奮發向上,社會進展的一個動力。實際上,人間貧富的差別,恐怕永沒有絕對消滅的可能。不過,這並不意味著人類應安於貧富的懸殊,任悲劇永不落幕;或故意留著它來激發歷史的演進。事實上,古今人類各種努力的目的,很大一部分就在剷除貧窮,創造富裕社會,追求均富。

「均富」一詞,照字面來看,是平均財富。但我想絕對的「均富」與絕對的「均貧」,在人類社會歷史上都從來不曾存在過;在未來的世代,必亦不可能存在。所以「均富」這個概念,相當富於理想的色彩。如果要讓「均富」在人間實現,便不能照字面機械的直解。這裡的「均」字不能作「平均」,而應作「均衡」來理解(「均衡」則不求兩側重力相等,以移動支點來求均衡)。所謂均衡,就是改變懸殊的狀態。

改變懸殊狀態有兩種方法:一種是剷除貧窮,使其富裕;一種是剷除富裕,達到「均貧」。共產主義便用第二種方法。當其鼓動貧富間的鬥爭,提出「平等」「共產」等誘人的許諾的時候,確使貧窮者望風景從。但結果是人人失望的「均貧」,當然是一大騙局而已。而且,共產社會連「均貧」而不可得,因為有了「新階級」,某些特點份子仍然享有物質生活上的特權。所以只有第一種方法是我們所應採用的方法,但還是不能奢望實現絕對的「均富」。只有努力剷除貧窮,追求富裕。當普遍的「富裕」實現之時,便可說是實現了均富。

一個社會是否合理,制度是否優越,不能從社會成員財富是否平均上著眼,只能看這個社會是否提供每一個人追求富裕時享有均等的權利與公平的機會。如果權利均等,機會公平,即使仍有貧富對比,或者富裕的程度有差異,就不能歸咎於社會的制度。貧富懸殊之所以可能成為社會動亂的原因,是不合理的社會制度與惡勢力杜塞了貧窮的大多數人爭取生存,追求生活環境改善的門路。

另一方面,人間貧富的相對差異既然永難消除,社會又是很複雜的一個大東西,社會制度不可能達到盡善盡美,貧富的相對差異仍然可能引起某些動亂。近代以降,錯誤、虛偽的社會革命思想,正是以一種「英雄主義」的姿態迷惑大眾,造成本世紀以來歷史更大的悲劇。

對貧富,階級與人性的誤解,誤斷(更不要講有意的曲解,煽動,利用),造成意識形態的偏謬對人生社會可以產生莫大的禍害。

一切不同的意識形態的本質最後總歸結到對「人」的認知的分歧上。也可以說是歸結到對「人性」的認知與判斷的殊異上。所以,一切文學的,社會的,政治的,經濟的等思想或大或小的分歧:不論共產主義與私有制度;左派、右派或第三種人;社會寫實主義與理想主義,自由主義,悲觀主義與樂觀主義……彼此間的矛盾衝突,都是意識形態差異的表象,都可以說歸根究柢,乃是對「人」的理解與認知或大或小的歧異。最後的本質是一個哲學的問題,是一個「人性觀念」的問題。

「人性」是什麼?有那些內容?等問題,古今哲人,言人人殊。我們就常識來說,人性是人的普遍永恆的共性。是人所共有的諸特性。人性的內容極其複雜(這裡不必也無法盡舉)。諸如生存的慾望、自我為中心、權力慾、自私、同情心、愛與恨、道德感、榮譽感、自卑感、妒忌心、愛美意識、理性與感性,中國人俗語所謂七情六慾、喜怒哀樂……等是。所要強調的是:我們肯定人性的存在,並肯定人性的永恆性與普遍性。即肯定人性是超越每個個體的特殊性,超越每個人的種族、籍貫、性別、年齡、經歷、教養、財產、地位、職業、性格……的種種特殊差異。換言之,凡健全的人必具備的某些共通性。

對於「人性」有這樣常識性的,簡單的認識,就奠定了我們對社會與人生現實的許多觀念,有正確的看法。如上所言,這個「人性觀念」就決定了我們的意識形態的基本傾向。坦率地說,自由主義與極權主義在政治與文學思想上的差別,便在於是肯定或否定這個人性觀念的基本認識上。

否定了這個認識,便不見人的共同性。轉從貧富的問題上,發現「階級性」,並拿階級性來代換人性,於是產生了對歷史發展與人生社會的一套錯誤的觀念。

近年來國內的文字(包括理論與文學創作)與言論(包括最近競選的某些「政見」),就不少是有意無意誤入這個錯誤觀念的格局中。

有人說,人性太抽象,太籠統,沒什麼意思;有人說,有什麼人性呢?有錢有理,沒錢沒理。有人在高樓上欣賞煙雨,有人在漏屋裡咒罵他媽的。對一樣的雨,感受迥異,有什麼普遍的人性?因此,有人說「人性普遍永恆」只是規避現實,是粉飾,遂加以否定,提出「特殊的人性」,並說普遍的人性不可以否定具體的,個別的人性。有人說「什麼人唱什麼歌」,自然暗示什麼階級說什麼話。但「階級」二字太刺目,不少人換為「階層」,其實都一樣。有些小說裡寫到貧苦者與有權有錢者,則善惡判然二分,有如數理公式。他們強調同情「勞苦大眾」,暴露貧富不均,以貧富來分別善惡,激發「憤怒的愛」與怨恨。

「不談人性,何有文學?」--我認為否定永恆普遍的人性,文學還是有的,不過,只是一種「工具文學」。即拿文學為工具來「載」對於人的本質意義特性加以歪曲的「道」,拿文學來作為社會改革運動的武器與工具,文學只是一種偏見的表白,甚至只是一種政治野心的鷹犬而已。

我們的想法與這種錯誤觀念的分別,不在貧富與階級的有無。因為我們一樣認為人間不但有貧富的對照,而且有階級的差別。不同的要點是我們認為貧富與階級是變動不居的,不但沒有先天的普遍性,而且也沒有後天的恆久性。只有人性才具備了普遍與恆久兩個特性。所以,對於人的觀察、理解與表現,應該把人性視為人的最高(普遍的、統一的)本質屬性,把階級性,貧富,教育程度,性格差異等等視為人的較低層次的(特殊的,個別差異的)的屬性。我們與上述偏見的不同,乃在對人的這個認知的主從的分歧上。

人間有各種不同的階級,這是無法也無須否定的。軍隊中更明顯有階級;一個企業中也有上下不同的階級。不同的階級有其對立面,也有其和譜一致的一面。肯定人性普遍的共通性,並不意味著否定人的特殊性。在文學創作來說,主張人性的文學,對人物典型的塑造,還是要做到普遍性與特殊性的統一,才能產生有血有肉有靈魂的人物。沒有人能僅憑抽象的,普遍的人性而能成功一部小說。而必須透過具體的人物與事件去呈現人生的真相。把普遍的人性當作唯一的內容與把特殊的階級性當作唯一的內容來創造人物,一樣只有公式化,概念型的,沒有血肉或靈魂的人物。空洞的「人性樣板」的文學與僵化的「階級樣板」的文學,一樣是低劣的文學。

另一方面,我們與上述偏見的分別,也在對於產生「階級」的因素,有不同的見解。我們認為階級的成因與存在,不能一味歸咎於經濟的因素。所以,以經濟基礎決定意識形態(上層建築)的理論,我們認為武斷、偏頗。階級不只是經濟地位所造成,其他的原因也不能一概抹殺。譬如:才智、遺傳、性向、體格、教育、職業與機遇等不同,也足可造成人與人之間不同階級的差別。我們可以就性向一項舉一個淺顯的例子:有一句俗語說:「乞討三年,高官不受。」性向不但可以造成階級,甚至可以選擇階級。這句俗話,雖然沒有普遍性,但人間有這種性格,則無法否定。而由各人才智的差異所造成的階級差異,當更為易於理解。例如我們有一位可佩的工廠人作家,憑他的才智,身兼作家,頗獲佳許。最近這位作家又參加競選,如果當選,階級又一變。他便是由自己的才能與努力,突破階級局限的現成例子。

我們說只有人性是永恆普遍的,階級與貧富是變動不居的。有這個認識來看人,看人生,才能得其全,不入於偏。試看共產主義本來宣揚消滅階級,但他們社會事實上是階級差別最多的社會。中共批判巴金的人性論與古往今來一切非無產者的文學,結果共產主義的文學就成為僵化的樣板。

上述這些觀念在我們的自由社會與我們的生活經驗中,實在到處可以找到許多印證,證明其不是偏見。我們各人的社會角色身分,一直在變換,而且變換的主動權相當大部分是操之在我。比如一個人小時候是學生,中學畢業可能做工人、店員或其他職業,或者升學。高中或大學畢業入伍當軍人,服完兵役則有許多就業或再深造的途徑。許多人從青少年到中年,就已經換過好幾個行業,扮演了好幾種不同的社會角色。

許多人從事農業、工業等工作,又教過書,當過作家,然後經商自己當老闆,不久又可能競選參加政治活動,成為官員,或參加普考、特考,成為各級公務員。這種例子不勝枚舉。如果從階級的觀點來說,我們隨時可以自由變換階級,端看主觀條件是否能配合客觀環境的發展,絕無政治上的力量加以干預。階級的流動性這麼大;一個人的階級頭銜可以有這麼多,很明顯的,所謂「階級性」絕無固定的色彩,更無固定不變的某一階級與另一階級你死我活的強烈矛盾。這雖然是現代社會的特色之一,即使在過去的世代,也沒有絕對不可變動的階級身分。以前許多農家子弟,貧民子弟,勤讀苦練,成為文人,塾師,甚至成為官吏將相,中國歷史上布衣卿相的例子太多了。在現代社會,在今日我們的社會中,因為競爭機會均等,「階級」也者,其實只有職業與分工上的意義,絕無強烈的對立衝突的階級性。

就貧富兩端來劃分階級,比如說分成「勞苦大眾」與「財閥,資本家」兩個階級,是否能找到比人性更本質,更有普遍意義的階級性呢?我覺得「勞苦大眾」與「資本家」這兩個階級的主人翁既非固定化,絕對化,而可以流動變換,則要把人性汰除,代以兩個極端對立的階級性,恐怕並無意義。要想藉此激發階級間的仇恨,在現代自由社會中恐怕也不可能。因為人人均享有均等的競爭機會,一個小工變成豪富的故事,在我們的社會中正層出不窮,有目共睹。而有幾幢樓房出租,自己仍克勤克儉,穿拖鞋為人家做泥水工的老先生,他一身正兼有兩個「階級」;父親務農,母親當了鄉公所公務員,大兒子經商,二兒子投考進入軍校,小兒子做建築工程,女兒教書。

這樣的家庭,在現代台灣的家庭,大同小異者不計其數。就階級而論,這個家庭,士農工商官兵都是,究屬什麼階級?而且三五年後,這個家庭成員職業又有所改變,試問又如何「劃出階級界線」?一個小工昨天是「勞苦大眾」,今天成小老闆,明天可能變成大老闆;後天生意虧損,可能又一貧如洗。如果要談階級立場,其貧富與階級的起落變換之大,豈有固定的特性?可見階級性不但變動不居,而且虛無縹緲,無所依據。我們不能說昨天還正在同情這個小工,明天便要鬥爭他成了資本家。我們應問,我們是希望弱者變強,貧者變富呢?還是目的在於假同情貧弱之名,以挑起鬥爭,製造紛亂?而把富者鬥貧,也便是壓抑貧者致富,是在促進社會的發展, 還是在摧毀社會成長的生機?

我們肯定永恆普遍的人性,但如上所述,人性的內容極其複雜,每個人所表現的人性並非等量齊觀。即使在同一個人,不同的時空中所表現的人性在分量與性質上也有所差異。一個人窮苦的時候可能特別謙卑,儉樸,但一旦富貴,也一樣漸漸有富人的德性(豪奢,傲慢等);一個富人一旦貧窮,也一樣漸漸有窮人的德性;當獲得權力,此人可能驕橫冷酷,但一到老病,便可能懦怯消沉。這不是意味著人性無常,而是表現了人性的某些質素在人裡面有著起伏升降。要克服人性的弱點,消除人性的負面作用(諸如豪奢驕橫,淫逸專制等),必須通過教育與道德修養來抑制疏導。當人性的弱點與負面作用在某些個人或團體的行為上發揮作用,構成對社會人群的威脅與損害,便必須通過法律來制裁。

階級的分裂鬥爭,不但不能解決人間的痛苦,而且將製造更可怕的悲劇。這是歷史給我們真切的教訓。只有認識到人性的永恆普遍,才能「推己及人」,人與人才能溝通,才有真正的博愛與同情心,人間才有安寧幸福。中國古代大哲如孟子、荀子、告子、楊子等人,不論主張性善,性惡,性無善無不善或善惡相混,對人性的看法雖有不同,但都主張有一個共通普遍存在的人性在。我們有些高唱民族主義的人,卻否定普遍的人性,似乎一反民族傳統的哲學思想;民族主義而背離民族思想,豈不是無稽之談!

在文學中,因為否定普遍的人性,把人分成兩個對立的階級--一邊是受壓迫受剝削,貧賤可憐,痛苦掙扎的「善人」,一邊是為富不仁,專施殘虐,面目可憎的「惡人」。這樣觀察,是從哈哈鏡中看人生社會,結果只是扭曲。專事把握人性負面的一般公式,拿來概括整體的人生, 事實上是對人的侮辱,對現實不忠。人性的正面與負面都同時存在每一個生命個體之中,而貧富與階級既是流動不居,則以貧富階級來判別善惡只是謬論。人性的暗淡與光輝兩面不論在什麼人身上都可能出現。文學正要表現普遍的人性在特殊的時空與人物中極複雜的反應,或者說透過萬殊曲折的人生相去追索,反映普遍的人性。

人生是廣袤、複雜、變幻多端的,簡陋淺薄的對立二分法必然無法涵蓋,只有歪曲。我們相信人間必有貧富懸殊而相交莫逆;相信有富貴或居高位而謙遜質樸,熱誠待人的人;也相信有貧苦挫抑而心胸爽朗樂觀奮鬥的人。我們相信各行各業,各種不同的社會角色中正有無數這樣可敬的人物,才促成社會的發展進步。自然,社會難以完美, 文學家如果脫離現實,漠視人間疾苦,專找光明可敬的人物事件來寫作,未免矯情。所以深入民間,發掘現實,探索民隱,萬分可佩可敬,表現工農漁礦……各階層人生生活的真相,乃是古今一切優秀文學家的良心使命。階級文學的特色不是因為它寫了「工農兵」,而是它以有色眼鏡用二分法的階級對立觀點來分割人生。我們反對階級文學,不單是為了政治上的理由,更重要的是為了哲學上的理由與文學自身的理由。

人性永在神性與獸性之間擺盪,有其光輝,也有其灰暗。好的文學不但在揭露並批判獸性, 也在激發神性,以提昇人性。這是一切正常人生所應努力的方向,政治人與文學人都一樣不能忘卻或背離這個方向。我們也相信有理性的人在這些問題上不至輕易為偏見所蠱惑。

(一九七八年十二月於台北)

自序 : 【自序】何懷碩

十多年不出新書,這一次我一口氣出版四本,把近二十年所發表的文章,與過去已經絕版的舊文,在「立緒」的《懷碩三論》及《給未來的藝術家》之後,分類合集,編為四本,同樣在「立緒」出版。這四本書是近兩年多耗時費力編輯的成果。其中《批判西潮五十年》書名與內容一目了然之外,其他三書,一是有關人文藝術的論集(《什麼是幸福》);一是批評文集(《矯情的武陵人》,分文學、藝術與社會批評三輯);一是我的隨筆、散文集(《珍貴與卑賤》)。我歷年在各出版社出版的書,本書的附錄有「何懷碩著作一覽」,方便查知。

《矯情的武陵人》這個書名,只是本書中一篇文章的文題。

我一生寫作,基本上離不開論與評。論就是論述:對萬事萬物的理解、分析、評論。評就是褒貶、評價、批評、批判。前者所論述的對象,比較抽象、普遍、廣泛;後者則較具體、特殊、個別。此書屬後者;我的另一本書《什麼是幸福》則屬前者。

〈矯情的武陵人〉是一九七三年所寫的少作批評文章之一,近一萬字,當時在讀者最多的「中副」登了四天,很得文壇共鳴。年紀相當的讀者當有記憶。四十多年前的書絕版已久,現在已成「出土文物」,或可見證時代變遷與批評的價值。

本書是我六、七○年代到現在(二○一八)前後近半世紀對文學、藝術與社會三類批評文章的選集。裡面社會批評有〈德行的邊界〉一文(當年原題為〈言論的道德責任〉),所評的是沒想到後來當上阿扁總統副手的哈佛法律碩士,二○一八年三月還打算參選台北市長,自稱祖母綠的呂秀蓮。一九七六年,我在紐約能讀各大報航空版,繼續為大報副刊寫稿。此文批評她當時推動新女性運動之荒腔走板。後來飛黃騰達當副總統八年,以及更後她對許多重大事件的態度與言行之令人失望,回頭看她早年的見識如此,則後來種種,便可知良有以也。

批評是深刻認識事物本質的途徑。許多人明哲保身,圓滑做人,對批評沒有好感。過去因為沒有法治,所以常勸戒不談是非,以免惹禍。有人以為批評就是「罵人」。其實人身攻擊才是罵人,批評是說理的行為。對人生、世事,深入探究,客觀分析,價值判斷,才能維護價值、真知、公平與正義。批評是白血球,是防腐劑。不批評常常是掩蓋劣行與黑暗,是媚俗、自私、懦怯,助惡的表現。其實,一切語言、文字的表述都不可能不涉批評。明是非,辨真偽,別善惡,審美醜,都直接間接是批評。

本書分文學批評、藝術批評與社會批評三輯。一九九八年出版的《懷碩三論》四冊中有許多亦是批評文章,加上本書,就是我平生所寫大部分的批評文字。

書快編好時,發生一件不可思議的事。二○一八年六月四日「政經看民視」播出「呂秀蓮的心聲」。呂淚流滿面,徹底對民進黨失望。她不願看民進黨主政亡台,要為二千三百萬同胞切腹自殺。她指出民進黨「貪官汙吏,營私舞弊,吃掉國家財產……」。說「卡管」(台大校長當選人管中閔)是為想變賣台大龐大土地公產,不是政治考量,是「利益考量」……。「綠色再執政下去,台灣被掏空,禍延子孫……。她更言綠營所不敢言;民進黨之外所不能言的嚴重指控:「請大家好好想一想:為什麼民進黨一上台,就立即廢除特偵組?特偵組是專門辦大案子的單位,如果當年沒有特偵組,那個阿扁也不會被關起來。『菜政腐貪汙集團』怕被特偵組監督、查辦,因此才不擇手段將特偵組廢掉了,真是膽大妄為,無法無天。……全世界沒有一國敢這麼幹的。冀望大家轉傳,讓全民了解,俾能自救台灣。」這位綠營大老,前民進黨副總統發出這樣嚴重、具體的指控,幾個月過去,朝野沒有反應,司法不吭聲,輿論沒有重視,政府違憲違法的事照做,這是什麼「民主政治」?……

另一件不可思議的事是讀者不可能想到我在四十多年前便批評呂秀蓮。本書收入我上世紀七○年代發表批評呂秀蓮的一篇文章(見本書〈德行的邊界〉五五二頁)。呂早年顯露價值觀的偏差。她從事新女性主義運動,追隨美國新潮,愛出風頭。沒想到她後來成為民進黨大老,且位居副總統。更沒想到她老年看到民進黨的墮落,痛心疾首,竟能大義滅親,摘奸發伏,保住寒花晚節。這種大徹悟與大勇氣,我們應給她按千萬個讚。過去雖有可批評之處,但她最後的表現,歷史不會忘記。

(二○一九年三月在澀盦)