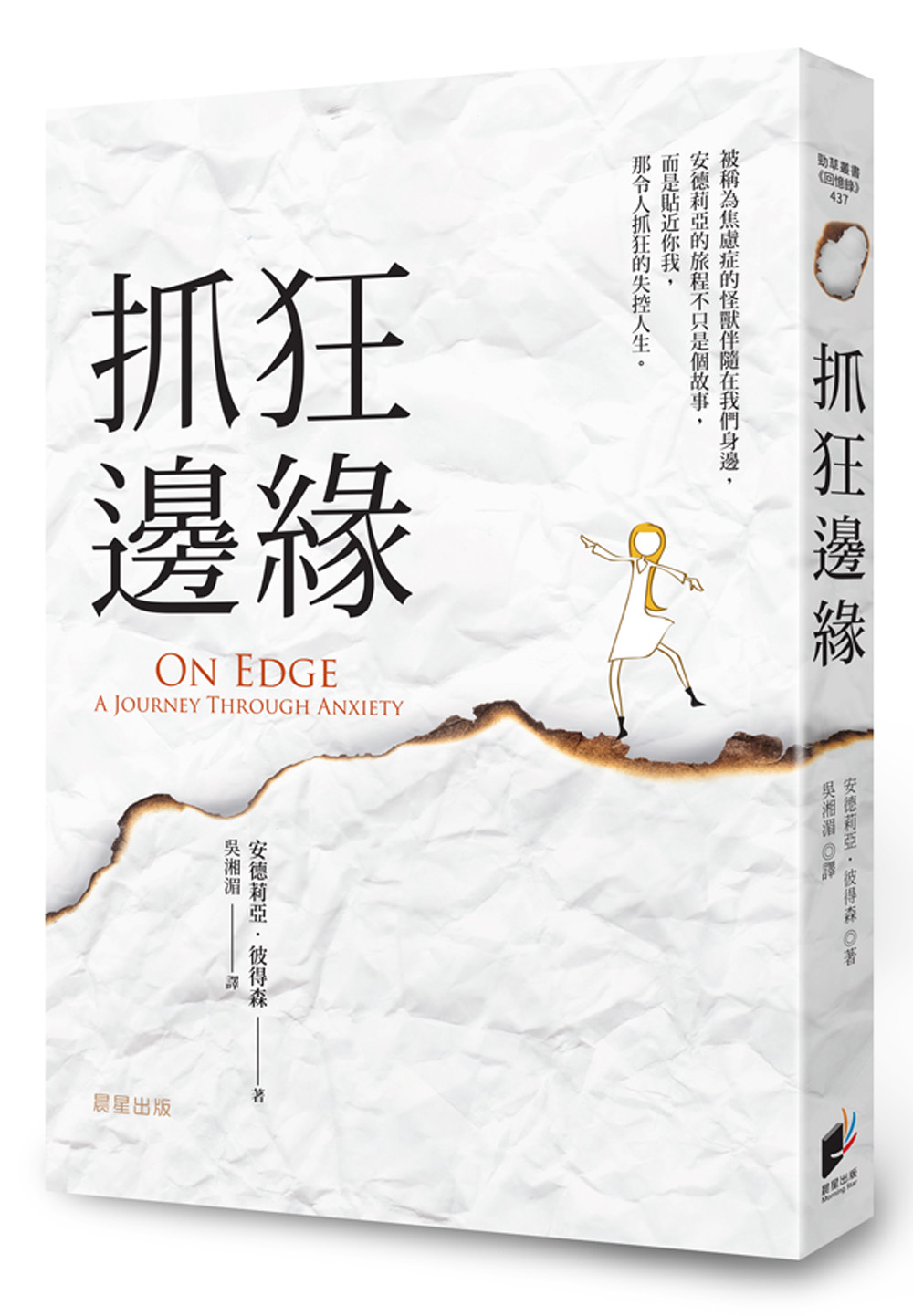

On Edge: A Journey through Anxiety

| 作者 | Andrea Petersen |

|---|---|

| 出版社 | 知己圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 抓狂邊緣:那些被你選擇忽視的焦慮情緒,往往帶領你走向懸崖邊緣,等著跳入焦慮症怪物布滿尖牙的嘴裡……安德莉亞‧彼得森的焦慮之旅不只是個故事,而是你我身邊正在上演的 |

| 作者 | Andrea Petersen |

|---|---|

| 出版社 | 知己圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 抓狂邊緣:那些被你選擇忽視的焦慮情緒,往往帶領你走向懸崖邊緣,等著跳入焦慮症怪物布滿尖牙的嘴裡……安德莉亞‧彼得森的焦慮之旅不只是個故事,而是你我身邊正在上演的 |

內容簡介 ◎透過安德莉亞‧彼得森和焦慮症彼此擁抱與相互對抗的故事,從中了解焦慮症的樣貌,以及認安德莉亞克服牠而嘗試的各種療法,與牠對人們的物質、精神生活都將帶來什麼樣的影響。◎人們總有過這樣的經驗,面對一件自己厭煩的工作、遇見討厭的傢伙,或處理令人無所適從的事件時,都會陷入焦慮情緒之中。久而久之,焦慮情緒會漸漸地轉化成在生活中隨時都會發作的焦慮症。但安德莉亞要告訴我們,這些負面情緒並不可怕,都是每個人生活會遇到的一堵矮牆,或者一道伴隨你我的影子;我們需要的,僅是學會如何與牠同生共存。那些被你選擇忽視的焦慮情緒,往往帶領你走向懸崖邊緣,等著跳入焦慮症怪物布滿尖牙的嘴裡……安德莉亞‧彼得森的焦慮之旅不只是個故事,而是你我身邊正在上演的焦慮症史詩。半數以上亞馬遜讀者給予5星評價的精采回憶錄!焦慮情緒到哪種程度會轉化成影響生活的焦慮症怪獸?焦慮症是否會遺傳,成為世世代代揮之不去的夢魘?長期服用對抗焦慮的藥物,為生活帶來平靜,卻對肚子裡的小生命添上負面影響?人群恐懼、特殊焦慮、恐慌症讓你隨時感到天旋地轉、無法控制心跳,你該如何擁抱牠,不讓牠吞噬掉自己的生活?本書寫實地描述了安德莉亞一生的焦慮症之旅,並乘載著作者對抗焦慮症的過程中所做的調查與反思。我快死了……我快死了……我快死了……大學二年級某天,突然爆發的焦慮症像一場突如其來的車禍一樣,捲襲我的大腦和思緒。頓時,呼吸變的短促、不斷心悸,我覺得自己快跟回憶中的祖母一樣,發瘋了!她是個不定期炸彈,還是個總是突然發狂、曾試圖燒掉整棟房子還有全家人的瘋狂女人!自從不斷累積的焦慮情緒「蹦」地爆發以來,情緒緊繃或令人緊張的時刻、事情沒照著我所想的方向進行,甚至只是開車上交流道、到廣場看場球賽……祖母發瘋的身影總會與我的焦慮妄想重疊,令人痛苦的症狀接踵而至;頭暈目眩、噁心、心悸……接著,什麼事也做不了。我知道自己進入了與名焦慮症的怪物相依共存,抑或是相互殘殺的旅程當中……

各界推薦 「這本書優美地描述了安德莉亞‧彼得森一生的焦慮症之旅,並統整了最先進的焦慮症研究及其治療方式。本書乘載著作者在對抗焦慮症的過程中所做的調查與反思。每一個正在處理焦慮症(精神疾患中的普通感冒)的人,都將能從這本有趣且充滿訊息的書中獲益。」--波士頓大學心理學與精神病學榮譽教授;焦慮症及相關疾患中心之創辦人兼榮譽主席 /大衛‧巴爾洛「這是作者安德莉亞‧彼得森在面對巨大挑戰後復原的故事。她所敘述的從精神疾患逐漸恢復的漫漫長路,令人震撼。這本書的可讀性和爭議性,對那些正在默默承受焦慮症折磨的患者而言,就像黑暗中的一盞明燈。作者所公開分享的故事,必將減少人們對精神疾患的污名與歧視,進而改變許多人的生命。」--前第一夫人、卡特中心共同創辦人 /蘿絲琳‧卡特「對企圖詮釋有關焦慮的大腦裡的複雜層面的人而言,安德莉亞‧彼得森的著作令人望塵莫及。作者詳述了自身的奮戰以及對焦慮症相關資訊的追尋。本書的坦率、幽默、並經常充滿痛苦的描述,令人深深著迷。」--美國焦慮症與抑鬱症學會主席/凱倫‧卡西迪

作者介紹 ■作者簡介安德莉亞‧彼得森(Andrea Petersen)華爾街日報的專欄作家,主要書寫心理、健康和神經科學相關報導。曾獲羅莎琳‧卡特精神健康獎學金的殊榮,目前與丈夫和女兒住在紐約布魯克林區。■譯者簡介吳湘湄美國密西根州立大學英美文學碩士英國薩塞克斯大學博士譯有文學類與勵志類書籍十數種:《心靈雞湯之悲傷話題》、《相信自己很棒》、《愛因斯坦怎麼思考》、《馬克吐溫的人生建言》(皆為晨星出版)等書。

產品目錄 序1.對痛苦的預期--焦慮的定義2.可怕的小丑和每日的盡頭--幼時的焦慮3.我的祖母是瘋子--焦慮的基因遺傳4.從認知行為治療到卡拉OK--焦慮症的非藥物治療5.可能造成頭昏眼花--治療焦慮症的藥物6.電話推銷、飛機、猶疑不決--工作時和旅途中的焦慮7.隔離室--愛情和友誼裡的焦慮8.為女兒擔憂--焦慮的父母也需要教育9.待在原處--學習與焦慮共處

| 書名 / | 抓狂邊緣 |

|---|---|

| 作者 / | Andrea Petersen |

| 簡介 / | 抓狂邊緣:那些被你選擇忽視的焦慮情緒,往往帶領你走向懸崖邊緣,等著跳入焦慮症怪物布滿尖牙的嘴裡……安德莉亞‧彼得森的焦慮之旅不只是個故事,而是你我身邊正在上演的 |

| 出版社 / | 知己圖書股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789864434053 |

| ISBN10 / | 9864434055 |

| EAN / | 9789864434053 |

| 誠品26碼 / | 2681554066001 |

| 頁數 / | 360 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 作者序

安德莉亞‧彼得森的話──

這本書不是一本編造的小說。雖然凱特、史考特、布萊德、艾莉絲、和麥可等都是假名,但其他出現在書裡的人物用的都是真名,而且沒有一個人物是拼湊的。我對每項細節都盡量精確,但記憶有時會出錯,而且我和其他人在本書裡所憶及的經歷畢竟都是在數十年前發生的。只要力所能及,我會透過醫療紀錄以及對相關人員所進行的訪談,來確認已發生之事件。

序

恐懼向我襲來。

那是一九八九年十二月五日很早的清晨,至少對身為大學生的我而言,很早。我當時是密西根大學安那堡校區的大二學生。在那個充滿鄉村氣息的校園裡,有著斜屋頂的嘎嘰作響的的建築物、對政治的熱忱、兄弟會的圓領衫、以及一塊錢一大罐的啤酒。

我那時在一棟建於一九四○年代的教學大樓地下室,瞪著一整牆點陣列表機打印出來的紙張,上面詳細羅列著下學期有哪些課能夠塞進我的課表裡:經濟學一○一、佛教概論、珍‧奧斯丁專題……其他兩眼惺忪、穿著牛仔裝、滿頭亂髮的學子們,就在我身旁不遠處拿著筆記本迅速且潦草地寫著。

我覺得很好,雖然因為熬夜念書而有些疲勞昏沉。我有一點中西部的晚秋恐懼症,因為秋天之後就是另一個漫長的嚴冬、寒風、和睡袋般的大外套。但我感覺還不錯。

然後,不過才一秒鐘,我整個人就不好了。

一團恐懼從我的尾椎爆發,接著向上蔓延;胃開始痙攣、渾身冒著冷汗。我的心跳脈搏狂飆;我覺得耳朵裡、胃裡、還有眼睛裡有砰砰砰的聲音瘋狂地撞擊著。我的呼吸變得短促。我的視線裡出現一大坨模糊不清的灰色物體。牆上的字開始扭曲、變形、往下掉。

沒有預警、沒有前兆。那發作就跟車禍一樣,意外、突然。我的身體和腦袋裡似乎有個東西戲劇化地且不可挽回地壞掉了。我內在吵嚷不休的獨白(通常從學校、男孩們、以及瑣碎冗長的各種不安全感裡飛快地掠過)匯結成某句不斷反覆的話:我要死了……我要死了……我要死了……

我逃離那棟大樓,踉踉蹌蹌地回到了我與另外兩名女孩同租的屋子,爬上了自己位於下鋪的床。我緊緊抱著膝蓋、蜷縮在煤磚牆邊;我的呼吸仍然短促,我的心臟仍然狂跳不已,那猛烈的恐懼也仍然籠罩著我。我顯然還活著;然而即使是,那也只是短暫的安慰:如果我不是要死了,那麼我一定是要瘋了。

跟我祖母一樣,瘋了。

跟那個抓著刀子、以為天主教徒會殺害她的那個女人一樣。跟那個在療養院裡住了三年、接受電擊治療、試圖放火燒掉房子還有屋、我那當時才九歲的父親及其弟妹的那個女人一樣。跟那個在我兩歲時死在我祖父懷裡的那個女人一樣。她那時心臟病發,卻因為過度恐懼不讓急救人員將她送到醫院去。

像她那樣的瘋狂。

我躺著不動。也許,只要我沒有任何動作,即使是最輕微的顫抖,只要我像結冰一樣,像蠟像一樣,那麼也許我可以將那種折磨和痛苦壓下來。我感覺身體裡鬧哄哄的、亂糟糟的。所有的一切都在加速(我血管裡的血液好像越流越快;我大腦裡神經原的相接處也似乎在迅速地點著火、或點不著火。我可以感覺到我身體裡的每一個器官都在瘋狂地嘶吼著)我的肝、我的腸子、我的脾胃。我身上的每一個細胞都在震顫,笨拙地互相敲擊著,彷彿我只要稍微一動,就會馬上粉身碎骨,把自己的每一滴血、每一片骨頭,撒得那淡橘色的屋子裡到處都是。對此我很確定。

那個下午,我男友開車送我回我父母的家。爸媽的房子是一棟米黃色的鄉村建築,有很多窗子,離學校約九十分鐘的車程。接下來幾週,我足不出戶,整天躺在客廳的沙發上。我把手壓在自己的脖子上測量脈搏、數著心跳,一再跟自己確認我還活著。我靜止不動,試圖將自己身上躁動的分子鎮壓下來。晚上入眠時,我做著逼真的、狂暴的夢。我也開始產生詭異的病徵:我的臉和腳有刺痛感,胸口疼痛,和持續性的暈眩等。整個世界似乎變得扁平、沒有焦點,就像戴著別人的眼鏡在看似的。我所有的思維逐漸幻想著心臟衰竭、中風、和瘋狂。

我去看醫生。他聽我述說我如何在幾週之內就從一個有點傻氣的大學女生變成了一個恐懼到不敢出門的病人的故事。他替我檢查、抽血、做心電圖、做心臟超音波把心腔的狀況詳細檢測出來。他的診斷是:二尖瓣脫垂,一種會造成心悸但通常並不嚴重的心臟異常。他開了貝他阻斷劑給我,並解釋那個藥丸會讓我的平息我那狂躁的心跳。

但是那藥物並不管用。

那位醫生只是我接下來一年裡所看診的十幾位醫生之一。在那段期間,我做了很多次的心電圖、數不清的血液檢驗、再一次心臟超音波、一次腦斷層掃瞄、一次大腦核磁共振、一次檢查腦電活動的腦電圖。我多次進出急診室,每一次都沒有獲得診斷地離開。那個漫長的醫療之旅花費了我父母無數的金錢,而醫生們有的是懷疑我得了某種硬化症,有的說是腦瘤,有的說是疱疹病毒,有的說只是長期疲勞所致。他們都跟我說沒事。有一個醫生還把我趕出了診間。我大部分時間幾乎足不出戶,也無法上課。有一次我在某屋頂停車場的柵欄旁往下看,很想往下跳。有一次我被送去了精神病急診室,然後又被送了回家。我曾接受六次的心理治療,在療程中他們問我,我是否對父親感到憤怒。我幾乎不再進食。

只是仍然沒有人能告訴我,我到底怎麼了。

很快到了下學年開學時。我坐在學校健康中心的精神科診間裡;我告訴醫生說,除非她幫我把毛病找出來,否則我不會、也不能離開那裡。她說她可以幫我開百憂解,一種抗抑鬱的藥物,或者幫我轉診到密西根大學醫院的焦慮症部門去。

焦慮症。那是我第一次聽到那個病症的名字。

內文摘文

我與極度焦慮的糾纏已經超過二十五年。回想起來,我的麻煩並不是真的始於大二那年的十二月,真正的情況是,逐漸加劇的症狀直到那年終於一發不可收拾。在那之前我已經連續好幾個月有奇怪的「發作」。那些發作是在我大一那年的暑假住在家裡時開始的。當時,白天我在一家鍛鐵公司當櫃台小姐;那是一個女生被用小名稱呼、而男生全都是某某先生的地方。夜晚時,我在東蘭辛的一家愛爾蘭酒吧當女服務生;在那裡我檢查偽造的身分證、躲避密州大好色男學生的騷擾、並學會在灌下一大杯淡啤酒後仍能把工作做好。早晚兩個工作的空檔,我去上階梯有氧舞蹈課。

有一晚,我待在我男友史考特的公寓裡。我們從高中時就開始約會了。他是密西根州立大學的學生,長得酷似克里斯多夫.李維。那個晚上我們約會的目的,用他的話來說:讓我嗨起來。在那之前我就抽過一兩次大麻,但都是淺嘗即止。(我很小心地不把煙吸進肺裡去。)老實說,我害怕那東西。小時候我在我父母或朋友的父母所舉辦的派對上,看多了抽那東西的人;他們把閃著藍光的菸斗放在被牌具磨得發亮的咖啡桌上。大麻總是會讓人變得又蠢又笨。但史考特就好這一口;他已經連續好幾月對我大吹特吹那東西有多好了。我加入了他。

我們開始抽起來,然後等著。

甚麼事也沒有。

「再來一口,」史考特說。

於是我又抽了一口。史考特也抽了一口,然後把我抓過去親吻我、將煙吹到我嘴裡去。

又過了幾分鐘。

效果終於發動了。

我的心臟狂跳起來。我的嘴巴變得很乾。我覺得透不過氣來。我的平衡和視覺開始扭曲,就像坐在雲霄飛車上要筆直墜落的那一刻。我躺到史考特的床上去,試著深呼吸、想要鎮靜下來。我覺得我的腿好像在變長,就像《愛麗絲夢遊仙境》裡發生的那種。我往下看,我發誓當時我看到我的腳延伸到了房間的另一頭。

我很想轉移注意力,努力想要有踩在地面上的感覺。我向史考特伸出手去,然後我們開始性交。但我完全感覺不到他。我的身體變得麻木,死了一般。我很驚慌。

「我無法呼吸,」我大叫,筆直坐起來。

「妳當然能,」史考特握著我的手說,「只要放輕鬆。」

「我不行。我的心臟跳得好快,太快了,」我說,「那大麻裡一定有甚麼東西,那裡面一定加了甚麼東西。」

我在屋裡橫衝直撞,一邊走著、一邊大口吸氣。「也許我有過敏反應。我覺得很不對勁,我想我需要馬上去醫院。」我胡亂穿上涼鞋、套上一件襯衫和史考特的運動短褲。他也慌亂地穿上衣服。我轉開門把向外飛奔而去,史考特抓了車鑰匙緊跟在我後面。

到了急診室,明亮的燈光、發亮的地板、和官僚式的問診等問題,讓我很快清醒過來。我不是在場唯一因化學藥物濫用而緊急送醫的大學生;一個酒醉的孩子在候診室裡吐了一地,另一個時不時嗚咽著。到了檢查室,一名技師把我綁到一架心臟測量儀上。幾個小時後,他們告訴我說我可以走了。一位醫生潦草地寫下我的出院指示:「避免使用大麻酚」,這東西是大麻裡的一種活性助劑。

遵照醫囑對我而言毫無困難。那個單一事件比一整系列課後觀賞的青少年反毒影片還有效。但喘不過氣、心臟狂跳、和逐漸膨脹的恐懼,卻差不多每月都會發作一次。那些症狀不知從何而來,忽然間就冒出來。有一次,是我正在班尼根餐廳吃著炸起司條時。另一次則是在一個婦女研究的課堂上;我假裝在洗手間出了一點小狀況,然後那堂課剩餘的時間都蜷伏在女廁所的一個小間裡。那些發作都在二、三十分鐘後消退了,但事後卻讓我在幾個小時裡處於渾身無力、手腳發軟、顫抖不止的狀態。

我不記得我在發作的間隔裡曾對那些狀況有過甚麼想法;我只是置之不理。除了史考特外,我誰也沒說,希望那些症狀會驟然消失,就像它們忽然出現那樣。

根據《精神疾病診斷與統計手冊》的描述,恐慌發作是「一種強烈的恐懼驟然湧出,或一種在幾分鐘內忽然達致頂峰的強烈不安」。之後,它通常就會消退。但那個十二月,當我躺臥在父母家中的沙發上時,我卻覺得我的恐慌發作似乎已長達一個月了。當然,我的恐懼程度有高有低,但它卻持續存在、纏繞不去。很快地,我幾乎就呆然不動,整天穿著睡衣,滿頭油膩的亂髮,一隻手測著猛跳的脈搏,另一隻手握著電視遙控器,不停地轉換頻道,從流行音樂網轉到重播的《愛之船》影集然後又轉回來。我無法閱讀。我根本也沒在看電視。電視的聲音只不過是恐懼的背景音效罷了。

對此我的父母感到很困惑,也很害怕。我當時才十四歲的妹妹丹娜有時會坐在身邊陪我,但大部分時候她會小心地不要干擾我。「沒有人告訴我到底發生了甚麼事,」她最近跟我說。「我只知道妳病了,而且有時需要向學校請假在家休養。家裡每個人都躡手躡腳的。而我覺得我不應該再製造甚麼麻煩,因為爸媽顯然擔憂死了。」

那時離期末考只有幾個星期,但最後我還是沒能回到學校考試。我修的課全部缺考,而我打算寒假過後再補考,到時,我希望我會好多了。

我父親看我一夜之間從一個精力充沛的年輕人變成一個無精打采的蠢鈍兒,感到很不安。「我們都嚇壞了,」他最近回憶說。「之後妳就一直把自己包得緊緊的、臥床不起。」

我父母帶我去看醫生。我很害怕是不是我的心臟出了大問題。「當時你覺得妳的心臟就快要爆炸了,」我父親跟我說。我的神經系統也開始出現奇怪的症狀。有一次,我鼓起勇氣試著跟媽媽一起到購物商場去,我的周邊視力在我們經過橙色茱莉斯快餐店時竟然消失了。我也有暈眩症。地板會升起來,而牆壁會翹起奇怪的角度。但醫生給我的唯一的診斷卻是:心室震顫,二尖瓣脫垂。

夜晚對我而言越來越難熬。即使精疲力竭,我也睡不著。若是睡著了,就整夜做著可怕的噩夢,且夢境越來越恐怖血腥。有時,我被不知名的攻擊者追殺;我夢見自己頭部中槍。有時,我夢見我的臉被電鑽鑽得血肉模糊。那種暴力有昆汀‧塔倫提諾電影裡的逼真,但卻沒有其中的幽默和詮釋。我會渾身顫抖地醒過來,滿臉都是淚水。

家規瓦解了。我男友開始在夜裡陪我睡在我高中時睡的小床上,牆上貼著幾乎真人大小的英國歌手莫里西的海報,他頂著梳得油亮的飛機頭看著我們。與性有關的事都沒發生,史考特對我來說更像是夜間的救生筏,我會緊緊抓著他的手臂,希望他健康的二十歲的身體的溫暖能夠以某種方式療癒我。

在幾個禮拜的羸弱、且醫生未能給出真正的答案後,我的父母開始失去耐心。就在耶誕節前夕,他們計畫開車到南伊利諾州的小鎮,去跟我祖父母、叔叔嬸嬸、還有一大堆堂兄弟表姊妹們一起過節,但我無法想像離開我躺臥的沙發。我懇求他們讓我留在家裡。他們拒絕了。我說我不願離家,他們可以自己去,不用帶上我。

但我吵不過他們。最後我被迫坐進了我們家那輛藍色福特雷鳥的後座裡,在七小時的路程後到達伊利諾州的薩勒姆,一個到處是乾涸的油井、凋零的工業、連鎖速食餐廳、以及廣袤無邊的星空的小鎮。我不大記得那次行程裡我做了甚麼。我祖母做的奶油軟糖很有名,一顆顆白色香甜的糖果上面綴著半粒胡桃--我有吃嗎?我有跟表親們閒聊嗎?他們有沒有人看出來我很害怕、狀況很糟糕?恐懼就是有辦法抹去所有的細節。

但我知道我一直在測量自己的脈搏,試圖要把它的速度控制在兩位數的範圍內。暈眩和逐漸強烈的疲勞感,使得我無法站直。我得倚靠著牆壁或車門而立。很快地我就在另一張沙發上找到了安身之處,就是我祖母家的那一張沙發,而我大部分的時間都躲在我祖母編織的橘棕兩色交織的毛毯下瑟瑟發抖。我很少說話,對來來往往的眾多親戚只能蒼白地微笑。

回到密西根州的家後,寒假也快結束了。新的學期很快就要開始。我跟父母的爭吵越來越激烈。我不明白我怎麼能回到學校去。我太虛弱了。我仍然不知道我到底是生了甚麼病。我想要繼續躺在那一張荒謬的米黃色條紋的沙發上(天曉得米黃色竟有那麼多不同的色調?),直到我情況好轉。

「妳必須回到學校去,」我父母跟我說,他們的決定很一致。

「這是嚴格的愛,」我父親說。

我對他們很憤怒。我覺得我被丟出去了,被他們拋棄了。

「那時我們很擔憂,覺得妳若繼續躲在房間裡的話,妳可能就再也不能回到學校去了,」母親最近回憶起往事時說。

「我們要妳從臥榻上起來,我們要妳當個正常人,」我父親說。「對我們而言,那也許就是一個不成即敗的決定。」

我花了好幾年的時間才原諒他們。如今,在我做了許多研究後,我明白他們當時的決定是對的。那時我若是繼續留在沙發上,那麼我也許永遠都不可能再爬起來了。因為躲避讓你感到焦慮的人事物,只會更強化你的焦慮。

我回學校後需要換住宿的房間。之前我跟另外兩名女生住一間,但這次我得跟三個人一起住,也就是四人房。屋裡有兩座上下舖的床、四個衣櫃、四張書桌、各類塞滿衣物的箱子、以及四個十九歲的女生可能上演的各種戲碼。

在毫無隱私的狀況下要精神崩潰,是絕對困難的事,再者我幾乎沒有獨處的機會。我們四個住在一棟漂亮的、有著白色圓柱的姊妹會建築裡,同住的還有其他約一百名的年輕女孩。我們每天一起用餐,為我們準備食物的是一個脾氣很壞又厭惡香料的男廚子。宿舍成員每周開會一次,會中我們爭論著要跟哪個兄弟會的男生聯誼,並向獲得「寶石垂飾」(也就是一條上面刻有象徵其男友所住的兄弟會的希臘字母的項鍊,意味兩人交往穩定,只差訂婚這一步)的女孩致敬。而要我對這些裝出一副熱情的樣子很困難。

即使洗澡時,我都不是一個人。衛浴設備是共用的,每間貼著白色磁磚的澡房裡有三個金屬蓮蓬頭。恐懼奪走了我的胃口,因此在之前的那個月裡我瘦了十五磅。我對食物本身已開始產生恐懼,總是擔心著不知名的過敏或食物中毒。在澡間裡得裸裎相對,當我看到其他姊妹曲線玲瓏而自己骨瘦如柴時,便覺得十分脆弱、丟臉。我儘量在非顛峰時間洗澡,也就是早晨很早或大家正熱鬧開心時。

企圖隱藏恐懼、讓自己看起來「正常」,令我覺得精疲力盡。於是我編了一個說法。我跟我的室友和其他人說,我還在「單核白血球增多症」(典型的大學生「接吻病」)的恢復期,而這也是為何我不常參加派對、總是躺在床上、且一到周末就回爸媽家的原因。就某種程度而言,我也裝出有那種病的樣子。

從我那學期所拍攝的照片看來,我並不像有甚麼困擾,也沒有畏首畏尾的樣子。事實上,除了額頭上又厚又矬的劉海外,我看起來漂亮的很。當時正流行的超大的男性化襯衫遮掩了我的纖瘦。我擺出賴床的樣子,微笑著張開手與其他的女孩熊抱。翻看那些舊照片,我想起威斯康辛大學精神病學家奈德‧卡林跟我說過的一些話:「焦慮症患者令我著迷,因為即使在為強烈的擔憂和恐懼所折磨時,他們也常常顯得很融入人群的樣子。」

我似乎能夠跟朋友正常地談論她們喜歡的男孩,或柏林圍牆的倒塌等。我去上課,也做了一些作業。(但我修的課很少,那學期我只完成了兩門課。)然而,那些努力似乎只佔去了我一點點的大腦容積;其他則塞滿一連串的恐懼:我的心臟、我的呼吸,再也不曾回復像過往一般。

我仍然得補考上學期期末沒考的試。我跟院長在他的辦公室碰面,他跟我解釋補考的程序、時間、地點等。我一邊聽一邊點頭。事情商定後,他忽然想起來似地問我:「那麼妳是得了甚麼病?」

「二尖瓣脫垂,」我回答。那是醫生給我的唯一診斷,而且我也不想在一個權威人士的面前瞎掰我的「單核白血球增多症」那套故事。

「真的嗎?我太太也有那毛病,」他說,顯然不覺得那有多嚴重。

「我的心臟會加速猛跳,」我離開時低聲含糊地說著,兩頰因羞愧而發燙。

日子越來越難熬,度日如年。當我排隊或進入電影院時,我的心臟便狂跳不已、恐懼升高、呼吸困難(這些顯然是恐慌症發作的前兆,但當時我還不知道)。因此,我不再排隊,我也不去看電影。更荒謬的事情也開始讓我恐懼,比如我對汙染、泥巴、或可能受到某種細菌的感染等,都害怕不已。使用新的東西時,像是一瓶洗髮精或用一把新牙刷,我也都得費盡努力。(也許我的恐慌症被調和了,我的妄想政對我耳語說。)之後我會恐慌約一個小時,等著某種可怕的身體反應發生。晚餐時,選擇一個餐盤或一個水杯都變成了我至少十分鐘的掙扎。我會小心地檢查上面是否有沒洗乾淨的食物殘渣、口紅印、或裂口等。即使我可以找到一個全新未用過的杯子,我也可能還是覺得「不對勁」。有時候,最簡單的辦法便是乾脆完全不吃不喝。

新的恐懼到處蔓生。我舔信封口的黏膠,然後想起在哪裡讀過說迷幻藥有時會經由紙張傳遞。剛剛那個信封有沾到迷幻藥嗎?我想著。我知道那個念頭很荒謬,但就是無法擺脫。(從那之後我未再舔過一個信封。我衷心感謝自黏信封的發明者)。我並未意識到,我的焦慮症狀已經拐了彎。焦慮不僅只是在我的腦袋或身體裡嘎嘎作響,我也開始展現多重的「迴避行為」。當我想做甚麼事的時候,我卻再也無法做我想要做的事。

迴避行為與更嚴重、更難治癒的病症有關。迴避會以惡性循環的方式強化焦慮。藉由避開我所畏懼之事,我就更沒有機會明白自己最害怕的事(也就是死亡、發瘋這種事)其實不會發生。而「不明白」讓我更焦慮。

接下來的幾個月,我看了更多的醫生,希望能找到一個真正的診斷。我母親常常開一個多小時的車到安那堡,陪我去看各科的專家。我也好幾次在症狀變得特別嚴重時,被大學的好友,耐性十足的蘇西,開車送到急診室。每次我都以為我心臟病發,因為我的心臟跳得像一群前衛的爵士樂手在彈奏那般,刺耳吵雜。它會忽然加速、變緩、跳拍。在候診時,蘇西總是努力逗我笑。她有氣喘的毛病,深知虛弱和喘不過氣是甚麼感覺。但每一次,醫生都沒給出任何答案就讓我出院。好像只有一、兩位醫生或護士曾叮囑我說,要避開壓力。

我也不斷有神經系統方面的問題:管狀視、暈眩症、各種奇怪的深度感知等。我的手腳經常麻木,覺得刺痛。一個神經科醫生懷疑我得了多重硬化症,建議我做大腦核磁共振。檢查進行一半時,我開始呼吸困難,心臟跳得又猛又大聲,好像要撞斷我的肋骨。我的眼前有點狀物在飛舞,我覺得我要昏過去了。因為我大叫大哭,他們不得不將我從那個嘟嘟作響、震動的機器裡拉出來。

他們換給我做電腦掃描。那機器比較沒有墳墓掩埋感,因此我同意了。媽媽緊握著我的手,她全身包裹在一件鉛圍裙裡,以防受到正在掃描我大腦的輻射的影響。那次的掃瞄「沒有結論」,只有些模糊的陰影,建議可能是大腦腫瘤之類的。經過無眠的一晚、想像著我因大腦癌症而導致的緩慢又可怕的死亡後,我又回去做核磁共振檢查。這次他們在我的血液裡打進了幾毫克的鎮定劑。核磁共振的檢查結果良好。他們告訴我,我的大腦,一切正常。

我父親最近告訴我說,那時候最叫大家提心吊膽的是,沒有人知道我到底是怎麼了。因為沒有確診,以致各種可能性及其預後,都變得令人恐懼。

我總是很累,一種深入骨隨的勞累。連續幾周後,我甚至很興奮地想說,也許我所展露的只是一些長期疲勞的症狀、一種時下忽然流行起來的失調。當然,那聽起來可不好玩,那種症狀在當時並沒有有效的治療方法,而且有些醫生甚至不相信有那種毛病存在。不過,那症狀至少有了一個名字。

我誠然相信,我所曾經歷過的一切在這個時代都不會發生。現在,我會有較大的機會找到一個能夠恰當診斷我的問題的醫生,或我所就讀的學校會將我轉診到一個心理諮商中心,或者我自己就能在網上搜尋與我的症狀相關的資訊,然後自己搞清楚狀況。但我的問題是發生在一個人們對心理健康並沒有大規模理解的時代,是一個人們對神經系統方面的疾病比較覺得羞恥的時代。一九八○年代時,「美國心理疾病與焦慮症全國聯盟協會」(現改名為「美國焦慮症與抑鬱症協會」)等類似機構會用普通的信封寄出他們的即時通訊。而「積極心靈」(一個提供維護與支持的大型機構,在全國四百多所大學校區都有分部)則直到二○○三年才成立。在我那個時代,我從未聽過有任何人去看心理治療師或在服用治療精神異常的藥物。