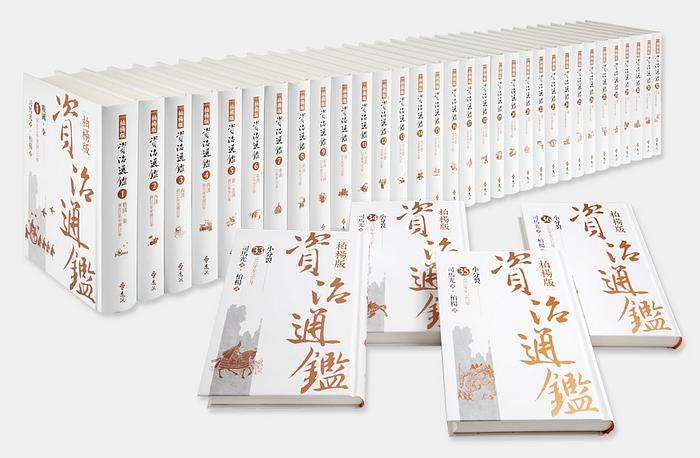

柏楊版資治通鑑 1-36 (典藏版 36冊合售)

| 作者 | 司馬光 |

|---|---|

| 出版社 | 遠流出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 柏楊版資治通鑑 1-36 (典藏版 36冊合售):以史為鑑,每冊都有發人深省的「謀與斷」的故事。最聰明的人懂得從歷史中汲取經驗與智慧,《資治通鑑》讓你看透歷代英雄將相的謀 |

| 作者 | 司馬光 |

|---|---|

| 出版社 | 遠流出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 柏楊版資治通鑑 1-36 (典藏版 36冊合售):以史為鑑,每冊都有發人深省的「謀與斷」的故事。最聰明的人懂得從歷史中汲取經驗與智慧,《資治通鑑》讓你看透歷代英雄將相的謀 |

內容簡介 以史為鑑,每冊都有發人深省的「謀與斷」的故事。最聰明的人懂得從歷史中汲取經驗與智慧,《資治通鑑》讓你看透歷代英雄將相的謀略、決斷、領導與鬥爭、匯為中國歷史人物智慧的總記錄,要在中國式人際社會脫穎而出,《資治通鑑》是你的必備知識。 ◎典藏精裝版全套36冊,不分售。

作者介紹 ■作者簡介司馬光柏楊,河南輝縣人。一九五○年起,以郭衣洞之名從事小說創作,為寫作生涯之始。一九六○年代用柏楊筆名為《自立晚報》及《公論報》撰寫雜文,揭露中國文化的病態與社會黑暗面。一九六八年三月七日,以挑撥人民與政府間感情罪名被捕,至一九七七年四月一日始被釋放。出獄後,續為《中國時報》及《台灣時報》撰寫專欄,並曾赴多國發表演講,引起強烈的迴響。其作品類型廣泛,含括小說、雜文、詩、報導文學、歷史著作、文學選集等,著作等身。■譯者簡介柏楊

產品目錄 第1冊 前403年~前211年 戰國.秦 第2冊 前210年~前155年 西漢 第3冊 前154年~前88年 西漢 第4冊 前87年~前21年 西漢 第5冊 前20年~後23年 新.玄漢 第6冊 24年~84年 東漢 第7冊 85年~159年 東漢 第8冊 160年~199年 東漢 第9冊 200年~235年 東漢.三國 第10冊 236年~288年 晉 第11冊 289年~319年 大分裂 第12冊 320年~354年 大分裂 第13冊 355年~393年 大分裂 第14冊 394年~414年 大分裂 第15冊 415年~449年 大分裂 第16冊 450年~479年 大分裂 第17冊 480年~502年 大分裂 第18冊 503年~531年 大分裂 第19冊 532年~552年 大分裂 第20冊 553年~577年 大分裂 第21冊 578年~612年 隋 第22冊 613年~621年 唐 第23冊 622年~643年 唐 第24冊 644年~688年 唐 第25冊 689年~718年 唐 第26冊 719年~756年 唐 第27冊 757年~780年 唐 第28冊 781年~799年 唐 第29冊 800年~826年 唐 第30冊 827年~866年 唐 第31冊 867年~886年 唐 第32冊 887年~901年 唐 第33冊 902年~916年 小分裂 第34冊 917年~932年 小分裂 第35冊 933年~947年 小分裂 第36冊 948年~960年 小分裂

| 書名 / | 柏楊版資治通鑑 1-36 (典藏版 36冊合售) |

|---|---|

| 作者 / | 司馬光 |

| 簡介 / | 柏楊版資治通鑑 1-36 (典藏版 36冊合售):以史為鑑,每冊都有發人深省的「謀與斷」的故事。最聰明的人懂得從歷史中汲取經驗與智慧,《資治通鑑》讓你看透歷代英雄將相的謀 |

| 出版社 / | 遠流出版事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789573236849 |

| ISBN10 / | 9573236842 |

| EAN / | 9789573236849 |

| 誠品26碼 / | 2681675519004 |

| 頁數 / | 10600 |

| 開數 / | 正25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | H:精裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 46.5X33.5X34CM |

| 級別 / | N:無 |

最佳賣點 : 編年繫月,以時間為主軸, 讓您在歷史的時間長河找到定位!

將舊時帝王之「借鑑」,轉化為現代百姓的「明鏡」

自序 : 我一直抱著把資治通鑑譯成現在語文的心願,而今得以實現,非常興奮。因為,在中國浩如姻海的史籍中,事實上只是兩部史籍,才是最有價值的著作,一是司馬遷先生的史記,另一個就是司馬光先生的這部資治通鑑。 司馬光先生在十一世紀宋王朝時,領導保守黨主(舊黨),跟以王安石先生為首的革新黨(新黨)對抗,雙方都曾一度失勢。就在保守黨一度失勢期間,司馬光完成這部著作。 資治通鑑本是一部長達一千三百六十二年之久的中國時代編年史,包括中國壢始上最混亂和最苦難的四個時代: 戰國時代 前四八○年 前二二一年 三國時代 二二○年 二八○年 大分裂時代 二一八年 五八九年 小分裂時代 九○七年 九五九年 司馬光先生以無比的魄力和高瞻遠囑,而他的編輯群更都是知識淵博的史學專家,所以能使一千三百六十二年 亂如麻的史蹟,得以條理分明的呈現於世。連同邊年史的始祖春秋在內,中國還沒有出現比它更明晰更精確的始史籍。 因為作者的保守立場,有人曾懷疑資治通鑑是不是直的尊敬,更有人把資治通鑑比作為「馴馬術」,指控它專供統治階層使用。然後偉大的文化產品,功能是多方面的,史觀可能無法使每一個人同意,但史料卻是嚴肅的,司馬光先生已經為我們留下寶藏。何況,司馬光先生處理史料時,只把他的主觀見解表現在(司馬光曰)篇幅中。假使沒有司馬光先生,史料失散,即令今天的專業歷史學者,具備司馬光先生當時所具備的條件,也無能為力。 宋王朝的六任帝趙 先生把它命名為資治通鑑,實是佛頭著糞之舉,使一部史書,變成一部政治學問,--帝王的鏡子。但我們卻感謝他的命名和他所寫的那篇序文,那是中國文化史上最重要和最傳奇的一篇序文。當革新黨當權,下令查禁資治通鑑時,有人警告說,那將是向皇帝挑戰,才惶然而止。不過,雖然它自認為和被認為是帝王的鏡子,事實上,卻很少帝王從這面鏡子上獲益。明王朝王帝每天清晨,都要研讀它,但明王朝的皇帝群,卻一蟹不如一蟹。蓋權力固可使人發瘋,權力同時也可使人愚不可及,以致看不見鏡子,或雖看見鏡子,卻覺得鏡子裏的醜陋映象,原來美如天仙。所以,資治通鑑與其說是帝王的鏡子, 寧說是人明民的鏡子。透過資治通鑑,可以看出我們所處的歷史位置,和面對的福禍命運,也可看出統治階層的心態和行事軌跡。用來作為對他們的評鑑標準。好比說,從王妃的 遞、革命的頻起,我們至少了解,中國的政治思想法,是依靠他們的自我控制--品德,這就遇到困難,蓋只有令一個權利制衡,才能使人循規蹈矩。品德絕不可恃,因為,權力可以敗壞品德可恃的只有民主制度,偏偏中國歷史上所有的改朝換代,都缺少這種思想作為最高的指導原則,以制一直在循環砍殺,不能遏止。 我們並不認為民主是萬能靈丹,文化和傳統不是一個大樹,而是一條大河,政治的和軍事的力量,都無法把它攔腰斬斷。資治通鑑上各式各樣的行為模子, 今仍然不斷的澆出同類的產品。不細讀資治通鑑,要了解中國,了解中國人,了解中國政治,以及展望中國前途,根本不可能。 資治通鑑原本用的是十一世記知識份子,對二十世紀以降的現在人講起來,以顯的過度的生澀艱深。從前,人們生活內容單純,知識份子可以把全部生命,投入史經。而今社會節奏一列狂奔的火車,人們連翻查工具的時間,都付如缺。假使再沒有現在語文本問世,價值連城的資治通鑑將有塵封的厄運。 翻譯上最大的困難有三點:一是地名,中國人是世界上最勇於更改地名的族,古地何在?好像都在雲端。二是官名,歷代官職名稱,奇異怪誕,往往匪夷所思。三是時間,「年」不寫「年」,而寫「著雍 提格」,「日」不寫「日」而寫「甲子乙丑」我們的方案是:地名仍用古地名,夾註今地名,而另行繪製地圖,越詳細越好,使歷史人物,生活在實際舞台之上。官明則用現在人所了解的稱謂,夾註原稱,蓋必須如此,才能卻知他的權力關係。至於「年」,我們使用公元,只有公元才可顯示時間距離,不但不沾惹「著雍 提格」,連年號也作為配件,擺脫爭執最烈的「正朔」困擾。至於「日」我們使用數字,擺脫「甲子乙丑」,我們自誓,不但忠於原文,要譯出一不可以替代古文的資治通鑑,還要發揮神韻,使它簡單清楚,不依靠任何公工具書,都可暢讀。 翻譯工作直到今年(一九八三),才獲實現。因為遠流出版社在牛津大字典的澳洲版上,得到啟示。澳洲購買了該字典的文字版權後,因為份量太多,成本太昂,就分期發行,每月出版一冊--即一個自母,以兩年餘的時間,全不部出齊,這是一項大膽的嘗試,並幸運的獲得空前成功,雖然有人擔心中文讀者會不會有英文的企圖心,但我們具有信心,決定也每月出版一冊,以三年為暫定時限,全部完成。我不敢保證譯文每月差錯,但我卻敢保證,決不是把「曰」譯成「說」的白話文。 這篇序文寫於第一冊完稿之後,發現把死文字變成活文字,而又要保存死文字的原意,有時比新的創作,還要困難。而文言文最大的特徵是,沒有主詞,往往前言不照後語,前言在東,後語忽然在西,難以連慣。典故堆砌,意義更容意渾淆。以及地名今註,官名今譯,全部費盡思考。幾乎每一行都有一個地雷,不清除便不能前進一步,而徹底解決,時間又不允許--有些問題可能要聚誦累年,但我仍繼續下去,孜孜不息,竭進全力。 是序也 一九八三年七月十五日於台北

內文 : 柏楊版/資治通鑑 紀元前五世紀 九○年代(前四○三年──前四○一年) ‧晉陽之圍。 ‧智姓家族覆亡。 ‧三家分晉。 ‧盜殺楚十六任王(聲王當。 ‧雅典三十人獨裁政治結束,恢復民主。 ‧波斯皇帝阿塔瑟克西斯二世,擊敗叛弟賽拉斯,造成「萬人大退卻」。 紀元前四○三年 戊寅 周威烈王二十三年 晉烈公十九年 魯穆公七年 魏文侯四十四年 秦簡公十二年 韓景侯六年 鄭繻公二十年 趙烈侯六年 宋悼公元年 燕愍公三十一年 楚聲王五年 衛慎公十二年 齊康公二年1晉國(首府新田【山西省侯馬市】)長期以來,在魏、趙、韓三大家族控制之下,國君不過空擁虛名,只在形式上,看起來晉國仍是一個完整的獨立封國。本年(前四○三),周王國(首都洛陽【河南省洛陽市白馬寺東】)國王(三十八任威烈王)姬午,下令擢升三大家族族長,亦即晉國三位國務官(大夫):魏斯當魏國(首府安邑【山西省夏縣】)國君、趙籍當趙國(首府晉陽【山西省太原市】)國君、韓虔當韓國(首府平陽【山西省臨汾市】)國君。晉國被三國瓜分後,只剩下一小片國土。 司馬光曰: 天子最重要的責任,莫過於維護禮教,禮教中最重要的關鍵,就是嚴守等級(分);等級中最重要的關鍵,就是匡正名份(名)。什麼是「禮教」?禮教就是綱紀。什麼是「等級」?等級就是君臣官民,上下有別。什麼是「名份」?名份就是官階大小,身價高低。四海之廣,億萬之眾,被高高在上的某一個人管轄,人民縱然有蓋世武功,和高度智慧,都心甘情願的聽從他的指揮,為他奔走服役,原因何在?在於有嚴格的「禮教」作為「綱紀」。所以天子統御三公,三公統御封國國君(諸侯),封國國君統御國務官(大夫),國務官統御人民。節節相扣,層層控制,權貴支配貧賤,貧賤接受權貴的支配。高官貴爵之驅使小官小民,猶如身體之驅使四肢,樹根之支配枝葉。小官小民之侍奉高官貴爵,猶如四肢之保衛身體,枝葉之保護樹根。這樣,互相配合,國家才能長治久安。所以我特別指出:天子的重要責任,莫過於維護禮教。 從前,姬昌研究排列易經,認為乾(陽)坤(陰)屬於第一順序。孔丘解釋說:「天至高至尊,地至低至賤,陰陽定位。高者自高,低者自低,貴賤定位。」是在強調:君王和人民,他們之間的關係位置,跟天和地之間的關係位置一樣,絕不可改變。所以,春秋在記載史實時,故意貶抑封國國君,尊敬皇家。凡是皇親國戚,即令再不成才,也要把他擺在封國國君上面,足以說明聖人(孔丘)對於君王和臣民之間的分際,一直寄以特別的關切。除非是遇到姒履癸(夏桀)、子受辛(商紂)之類的暴君;或除非是遇到子天乙(湯)、姬發(武)之類的仁君,人民歸心,上天保佑,才可以改變。否則,君王和人民之間的名份,當永遠保持,並且不惜為保持這種名份,犧牲自己生命。想當初,假如子啟(子受辛的哥哥)代替子受辛(紂)當君王,商王朝不會滅亡,祖先子天乙(成湯)的榮耀,可永配皇天。假如吳季札當吳王國的君王,祖先吳太伯的祭祀,也不會中斷。然而子啟、吳季札二位先生,卻寧願國家滅亡,也不願當君王,原因是,他們認為不可破壞禮教大節。所以,禮教中最重要的是等級永遠不變。 禮教的精義,在於分辨貴賤,分別親疏,和用以判斷是非,處理事物。沒有官位(名),就不能發揮,沒有權力(器),就不能成功。官位不雷同,權力有大小,上下分明,秩序自然建立,這正是禮教的主要內涵。如果喪失官位(名)和權力(器),禮教怎能單獨存在?從前,衛國仲叔于奚,對國家建立大功(齊國攻擊衛國,在新築【河北省大名縣南】會戰,衛軍大敗,新築平民仲叔于奚聚集兵民,擊退齊軍,救出衛國當權國務官孫良夫),衛國賞賜給他一個村落(邑),仲叔于奚不願接受此項采邑,卻願國君准許他使用只有貴族才可以使用的一種佩戴在馬頸上的紅纓。孔丘認為,寧可加封他更多的村落,也不可准許他使用紅纓。無他,只有官位(名)和權力(器),不可以隨便給人。這是君王的責任,如果不堅持原則,國家就會跟著滅亡。那時候,衛國國君正盼望孔丘出任政府官職,孔丘提出「正名主義」,認為名份不正,人民就有一種不安的情緒,不知道做什麼好,和做什麼不好。馬頸子上的一朵紅纓,不過是一個裝飾品、小玩藝而已,孔丘卻珍惜它。確定名份,看起來不過是一件細微的小事,孔丘卻置於優先順序。只因為名份、等級,如果混亂,上下關係便無法維持。任何事物,從沒有不從小地方做起,而能建立偉大勳業的,聖人(孔丘)有長遠考慮,所以在小的節目上著手治理。普通人眼光短小,必須等到發生弊端,才圖補救。矯正小的節目,用力小而收效大。補救已造成災害的弊端,則使出全身力量,卻不見得可以成功。易經說:「履霜堅冰至」,書經說:「一日二日萬幾」,就是指這類事件而言。所以我特別指出:穩定等級最好的方法是正名。 自從周王朝國王姬胡(十任厲王)、姬宮涅(十二任幽王),政治腐敗,周王朝急劇的走向下坡,法律紀律全被破壞,下位的翻過來欺凌上位,上位的權勢尊嚴,日益衰退。各個封國,幾乎全成了獨立王國,互相攻殺。十分禮教,已喪失了七八分。然而姬昌(文)、姬發(武)留下來的政權,卻仍能夠綿延不斷,只因為姬姓子孫,還能夠保持「周天子」的名份。這需要舉一個例證:從前,晉國國君(二十四任文公)姬重耳,對周王國建立了大功,當周國王(二十任襄王)姬鄭要酬勞他時,姬重耳請求准許他死後用只有天子才可用的「隧葬」儀式。姬鄭拒絕,說:「這是皇家傳統制度,從來沒有不是天子而用天子禮儀的。假如有這種現象,連叔父大人(姬重耳)恐怕都會反對。不然的話,你有的是土地,想怎麼葬就怎麼葬,還請求國王批准幹什麼?」姬重耳畏懼禮教,不敢堅持(前六三六年,姬鄭的弟弟姬帶,跟姬鄭的皇后妻子翟叔隗通姦,姬鄭流亡汜邑【河南省襄城縣】,晉國國君【二十四任】姬重耳起兵勤王,誅殺姬帶,迎接姬鄭還都。周王朝和勢衰後的周王國,君王們對封國國君,總是稱叔父或伯父,大概是一種政治藝術。封國國君下葬,棺材從地面用繩縋下,直抵墓穴。國王下葬,卻要先鑿一個隧道,把棺材從隧道中抬進去)。所以,周王國的領土,並不大於曹國(山東省定陶縣)、滕國(山東省滕州市);周王國的人民,也不多於國(山東省鄒縣)、莒國(山東省莒縣)。可是,數百年下來,仍隱然是天下共主,雖以晉國、楚王國、齊國、秦國的強大,都不敢侵犯它,原因何在?不過是名份尚存的緣故。至於魯國的季姓家族、齊國的里恒家族、楚王國的勝家族、晉國的智姓家族,他們的力量或聲勢足可以罷黜國君而自立,然而,他們不敢。難道他們力量不夠,心裡不忍?當然不是,只是恐懼干犯名份,招來殺身之禍。而今晉國國務官(大夫),視國君如無物,三分晉國。周王國的國王(天子),不但不能興兵討伐,反而公開加封他們官爵,擢升他們當封國國君,使他們成為國際上一個成員。對殘留的一點名份,不但不能維護,反而去糟蹋它。祖先(先王)傳下來的禮教,到此蕩然無存。或者有人以為,在那個時候,周王國衰弱,趙、魏、韓三家強盛,縱想不加分封,也辦不到。是又大大的不然,即令趙、魏、韓更強更大,假令不怕天下的誅殺,而蠻幹到底,他滿可不必請求天子加封,自己幹上就行了。問題在於:不請求天子加封而自己坐上國君的位置,就成了叛逆,天下如果有姜小白(桓)、姬重耳(文)之類國君,必然用禮義作號召,發動大軍攻打。而今卻是天子批准的,是奉天子的命令當封國國君的,誰能說他不對?誰能討伐他?所以趙、魏、韓三大家族之被封為封國國君,並不是趙、魏、韓三大家族破壞禮教,而是天子本人破壞禮教。君王和人民間的官階身價,既不能保持不變,當然是訴諸力量,看誰的智謀最高,和誰的拳頭最大。結果,聖賢後裔當封國國君的,終於全部消滅。人民受到塗炭,幾乎死絕,豈不哀痛。 柏楊曰: 司馬光先生從沒有一本專書或一篇專文,完整的表達他的政治思想和政治立場。卻在資治通鑑〈司馬光曰〉按語裏,陸陸續續、零零星星的,透露無遺(這是寫給皇帝看的,所以稱「臣光」)。當十一世紀宋王朝宰相王安石先生正推行政治改革,以圖拯救正向死亡之谷奔馳的帝國之時,司馬光率領傳統保守的士大夫群,堅決抵制。結果改革失敗,腐爛加速,半個中國,喪失在北方新崛起的金帝國之手。 在〈司馬光曰〉中,可以充份看出司馬光先生的意識形態,他有一種崇古的狂熱,和一種維持現狀的固執。他關心的是官僚群和大地主的利益,遠超過關心人民的利益。我們了解他的基本立場後,才能了解他苦口婆心以赴的目的何在。 司馬光先生最服膺的是孔丘先生的正名主義,我們解釋正名的意義是:「是什麼就是什麼。」當選總統還沒有就職,是「總統當選人」;就職之後,則是「總統」;下台擺地攤,則是「小販」。而孔丘的正名,卻恰恰相反:「是什麼偏不是什麼。」具體的說:「曾經是什麼,就永遠是什麼」。楚王國早就是一個王國,身為首領的酋長早就是自稱和被稱國王,可是春秋卻咬定牙關,硬稱楚國王是「楚子」,你不是說你是國王呀,我偏稱你五百年前周國王初封你時的那個官位--「子爵」,蓋你本來就是「子爵」嘛。這種膠柱鼓瑟式講禮教、定名份的正名主義,在當時不過是為了對抗動亂的一種手段,然而,發展下來卻成了一種政治意淫,不切實際,而且把自己陷入一個被嘲笑的困局。 紀元前四七八年,齊國國君(三十任平公)姜驁先生,跟魯國國君(二十八任哀公)姬蔣先生,在蒙邑(山東省蒙陰縣)舉行高階層會議,二人見面時,姜驁向姬蔣叩頭(八世紀之前,中國人席地而坐—正確的說,是坐在自己的小腿上,所謂叩頭,只是深深的把頭俯下。跟八世紀後必須屈辱的先行雙膝跪地的叩頭不同),這是所有禮節中最尊敬的一種。可是,魯國國君姬蔣,卻雙手一拱,只作了一個揖。這情形跟現代社會交際場合,你先伸手,對手卻不伸手,只微微的點一下頭一樣。姜驁跟他的隨從大臣,都怒不可遏。魯國賓相引經據典的說:「依照禮教的規定,國君見國君,不過作揖,國君只有見國王時才叩頭,你們怎麼連這都不懂?」齊國確實不懂,不過不久就懂了。四年後的紀元前四七四年,兩國國君在顧邑(山東省都城縣)會盟,齊國早就準備妥當,屆時一聲令下,跳出幾個壯士,抓住姬蔣,強迫他向姜驁叩頭。這時禮教派不上用場,姬蔣只好叩頭。齊國為這件事,還編了一首詩歌:「魯國人冥頑不靈/多少年都不清醒/使我們難以為情/他們死守著儒書/引起無謂的紛爭。」 紀元前五世紀二○年代就成為笑柄的那種禮教,司馬光先生不但用來評論同為紀元前五世紀九○年代的三家分晉,還在該笑柄發生後一千五百年的十一世紀,拿到桌面上膜拜。 司馬光先生是一位正統的儒家學派學者,竭力反對古代所沒有的東西,和任何改革現狀的措施。他跟宋王朝六任帝(神宗)趙理先生之間,有一段生動的對話,充份表露出這種思想。趙理曾經問他:「紀元前二世紀的西漢王朝,如果一直守著它第一任宰相蕭何制定的法律規章,不加改變,你以為可以嗎?」司馬光回答說:「當然可以,豈止西漢王朝可以,即令紀元前二十四世紀的那些君王,和夏、商、周王朝所制定的法律規章,一直用到今天(十一世紀)的話,也都是完善的。劉徹(七任武帝)改變祖宗的法,盜匪遂遍中國。劉奭(十一任元帝)改變父親的法,西漢王朝因之衰弱。所以,祖宗所制定的法律規章,絕對不可有任何改變。」 司馬光光生的政治思想是一項狂熱偏執的時代反動,跟魯國國君(二十八任哀公)姬蔣先生一樣,只能把事情搞得更糟。趙、魏、韓三大家族,瓜分晉國,司馬光斷定,如果周國王不加封爵,他們自稱為封國國君的話,那就是叛逆,遇到像姜小白(齊國十六任國君桓公)或姬重耳(晉國二十四任國君文公)這樣的人,就會興兵討伐。然而事實俱在,楚王國首領早就自稱和被稱國王,並沒有人封他,那可是最早的和最典型的叛逆,而且跟姜小白、姬重耳同一個時代,遇了個正著,姜、姬二人豈敢給楚王一記耳光?對稱「國王」的叛逆,都乾瞪眼,怎麼能預卜對不過稱「國君」的叛逆,就動手把他幹掉?封國林立下的國君們,他們自己互相攻殺,大吃小、強吃弱,從沒有人因為誰是國王加封過的「聖賢的後裔」而饒了對方的。怎麼偏偏趙、魏、韓由於國王加封而沒人敢碰?而且恰恰相反,碰他們的人可多的是,就在加封後的第二年(前四○一),秦國就攻擊魏國。 司馬光先生還犯了舉證的錯誤。周王國所以殘存,不是因為他們國王遵守名份—僅只遵守名份,便可保持政權不墜,天下沒有這回事。而是它太弱太小,不構成力量,而又有殘餘的利用價值。衛國比周王國生存更久,難道衛國比周王國更為美妙?至於子啟先生之寧願國亡也不願當君王,不知道是聽誰說的?史實是:子受辛先生以嫡子身份繼承帝位時,根本沒有人擁護庶子子啟奪權,不是他不敢,而是他不能。猶如柏楊先生,不是我不敢當美國總統,而是我不能當美國總統。吳季札先生是另一種情勢,他如果當了國王,才是遵守禮教;拒絕當國王,反而破壞禮教,蓋老爹下令兄終弟及,哥哥們都嚴格遵守,只有吳季札公然背叛「君」「父」,以致引起流血政變。 司馬光先生這位儒家學派大師,所代表的儒家思想中,沒有民主觀念,更沒有人權觀念,只有強烈的維護既得利益階層的奴性。他要求的是,平民必須安於被統治的現狀。蓋等級不可改變,名份不可改變;君王永遠是君王,平民永遠是平民,夾在當中的司馬光所屬的以做官為唯一職業的知識份子—士大夫階層,永遠是士大夫。趙、魏、韓三大家族瓜分晉國,是一項可能促使平民驚醒的巨響,拆穿了禮教的,和等級、名份不可改變的神話。蓋禮教、等級、名份,全部來自官位和權力。姬發先生如果不使朝歌(河南省淇縣)「血流飄杵」,他和他爹姬昌先生,哪裏來的禮教?哪裏來的尊嚴等級?哪裡來的高貴名份?當平民覺醒,了解禮教只是保護既得利益階層的鐵絲網,尊嚴的等級、高貴的名份,自己可以爭取到手時,士大夫才有真正的危機。司馬光發現平民藉著三家分晉這件事的啟示,可能培養出獨立思考能力,不禁又氣又懼,遂在〈司馬光曰〉中,要求皇帝重建統治者和既得利益者永恆的權威。不過,連司馬光自己,也不能堅守他的立場,資治通鑑中,對叛逆的楚王國頭目,仍稱「楚王」,不稱「楚子」。 2最初,控制晉國(首府新田)政府的,不僅是趙、魏、韓三大家族,而是四大家族—另一是智姓家族。開始的時候,智姓家族族長(宣子)智申,指定兒子智瑤當他的繼承人。族人智果表示異議,說:「智瑤不如你另外一位庶子智宵。智瑤有五項超人的優點,只有一項缺點。五項優點是:一表人才,精於騎射,通曉各項技能,文章流利,堅決果斷。一項缺點是:胸襟狹窄,刻薄寡恩。五種才幹加上毫無容人之量,誰能跟他和平相處?如果要智瑤作你繼承人的話,智姓家族一定覆滅。」智申不理會這項建議,智果遂向政府登記,另立族譜,改姓「輔」。 趙姓家族族長(簡子)趙鞅有兩個兒子,長子趙伯魯,幼子趙無恤。趙鞅要決定繼承人時,不知道哪個兒子較好,於是在兩塊竹簡上刻下一段普通訓誡的話,交給他們研讀收藏,吩咐說:「要切記在心。」三年之後,再問他們,趙伯魯張口結舌,忘了個淨光,而且連竹簡也弄掉了。趙無恤卻背誦如流,問他要竹簡,立刻從袖子裏掏出來(古人寬衣大袖)。於是,老爹趙鞅對趙無恤留下深刻印象,指定他當繼承人。 柏楊曰: 趙無恤先生的才幹,無庸置疑。但立刻從袖子裏掏出竹簡,卻有點蹊蹺。竹簡是笨重之物,放在袖子裏長達三年之久,天下豈有這種怪事。似乎只有一項可能,趙無恤在老爹身旁埋有暗探,早得到消息。只能證明他的狡獪,不能證明所預期的他一定能忍辱負重。 趙鞅任命尹鐸鎮守趙姓家族的根據地晉陽(山西省太原市),尹鐸問說:「你是教我去搜括財富?還是教我使晉陽成為你可靠的退路?」趙鞅說:「當然要使晉陽成為我可靠的退路。」尹鐸到職之後,立刻減輕賦稅,整修戰備。趙鞅對趙無恤說:「晉國(首府新田)一旦發生災變,記住,不要認為尹鐸年輕,不要認為晉陽距首府太遠(新田跟晉陽間航空距離三百公里),一定前往投奔。」 趙鞅逝世後,智瑤(襄子)掌握晉國政府大權,一天,跟韓姓家族族長(康子)韓虎、魏姓家族族長(桓子)魏駒,在藍臺設宴飲酒歡聚。智瑤戲弄韓虎,又侮辱韓家的總管(相)段規。智國聽到之後,警告說:「激怒對方而不防備報復,災難必然臨頭。」智瑤說:「我就是災難,我不給別人災難,已算運氣了,誰敢給我災難?」智國說:「恐怕不是這樣,夏書有句話:『一個人屢犯過失,結下的怨毒不在明處,不能因為看不見就粗心大意。』大人物能在小事情上謹慎,才能避免大的憂患。而今,公開宴會上,一下子就使韓家的族長和韓家的重臣,蒙受恥辱,而又不戒備他們的反彈,只一味安慰自己:『他們不敢!』結局一定要糟。連黃蜂螞蟻,都能害人,何況一個龐大的武裝兵團的首領和他的助手?」智瑤聽不進去。 不久,智瑤向韓虎要求割讓領土,韓虎氣得發抖。段規說:「智瑤喜歡佔小便宜,性情又十分剛愎,如果拒絕,一定對我們發動攻擊。不如給他,他嚐了這種甜頭後,必然對別人如法炮製,別人不給,一定發生戰爭。我們既可以逃過一劫,又可以坐以待變。」韓虎就把一個擁有一萬戶人家的城市,送給智瑤,智瑤大為高興。接著向魏姓家族族長(桓子)魏駒,也要求割讓領土,魏駒打算拒絕,他的總管(相)任章問說:「為什麼不給他?」魏駒說:「沒有理由而強迫割地,欺人太甚,當然不給他。」任章說:「正因為他沒有理由強迫割地,我們才應該給他。給他之後,智瑤必然認為自己聰明不可一世。一旦不可一世,必然輕敵。而我們被迫害的幾家,才有可能精誠團結。以精誠團結對待輕敵,智瑤的性命,不會長久。書經說:『將擊敗他時,先使他惡貫滿盈。將吞食他時,先餵他一點東西。』不如答應他的要求,使智瑤被勝利沖昏了頭。然後,我們再暗中動手,魏家為什麼最先挨智家的當頭一棒?」魏駒同意他的看法,也把一個擁有一萬戶人家的城市,送給智瑤。 智瑤對自己謀略的高明,和判斷的正確,十分滿意。於是變本加厲的向趙家新任族長(襄子)趙無恤,指名要藺邑(山西省離石縣西)、皋狼(山西省離石縣西北)。這一次,他碰了釘子,趙無恤拒絕,這對習慣於勝利的智瑤,是一個難以忍受的打擊。他取得魏、韓兩家幫助,攻擊趙無恤的住宅。趙無恤準備逃離晉國首府新田(山西省侯馬市)時,考慮投奔何方,侍從們建議說:「長子(山西省長子縣)最近(距侯馬市航空距離一七○公里),而城堡剛剛修竣。」趙無恤說:「人民剛完成巨工,已經筋疲力竭,再要他們賣命守城,誰會這麼傻?」侍從們又建議:「邯鄲(河北省邯鄲市)倉庫充實,也是好地方。」趙無恤說:「地方官已剝奪了人民的財富,如今我們再去剝奪人民的性命,誰肯幫我?只有投奔晉陽(山西省太原市),晉陽是我們趙家的老根據地,尹鐸又待人民寬厚,人心必然跟我們認同。」於是,投奔晉陽。 智瑤親率三家聯合兵團攻擊晉陽,四面包圍,密不通風。然後決開汾水,波浪滔天,跟城頭僅有三塊築牆木板的驚險差距,沒有灌過去。城內艱苦支持,浸過來的河水逐漸增多,民家的爐灶都告崩塌,遍地魚蛙。然而,民心堅決,沒有人想到投降。智瑤在城外高岡上巡視,魏駒、韓虎在一旁陪伴,看到洪水滾滾,波浪滔天,晉陽城像一葉孤舟,眼看就要沉沒,喜不自勝說:「到今天我才知道,水可以亡人之國。」聽了這話,魏駒用手肘輕輕碰了一下韓虎,韓虎用腳也輕輕碰了一下魏駒,他們驚懼的是,汾水也可以灌安邑(山西省夏縣,魏姓家族根據地),絳水也可以灌平陽(山西省臨汾市,韓姓家族根據地)。 智家的謀臣絺疵(音chici【吃恣】)警告智瑤說:「韓、魏兩家,可能叛變。」智瑤說:「你怎麼知道?」絺疵說:「我只是靠常情判斷。很顯然的,他們一定會想到,一旦趙家滅亡,下次的對象定是韓、魏。我們跟二家約定,消滅趙家之後,三家共同瓜分趙家領土。城不被淹沒,只差三塊木板,人民飢餓,互相格殺吞食,晉陽陷落,就在旦夕,他們應該高興才是,可是二人卻憂形於色,如果沒有陰謀,那才奇怪。」智瑤不相信。第二天,智瑤把絺疵的話告訴韓虎、魏駒。兩人委屈萬狀,指天發誓說:「這一定是趙家的反間之計,挑撥盟友間的感情,使你因懷疑並防備我們二家,而鬆懈了攻擊晉陽的軍事行動。試想一想,我們再傻,也不至傻到捨棄已經到口的趙家領土,而去幹危險萬狀必不可成的荒唐勾當。」等到二人告辭,絺疵進來,質問智瑤說:「怎麼回事,你把我昨天說的話告訴了他們?」智瑤吃驚說:「咦,你怎麼曉得?」絺疵說:「我發現他們抬頭向我凝視了一下,腳下踉蹌,加速腳步,低頭走掉。很顯然的,他們已知道我看穿了他們的肺腑。」智瑤不肯承認自己觀察錯誤。絺疵眼看大難就要發生,要求出使齊國,脫離險地。 困守危城的趙無恤,派出秘密使節張孟談,乘著黑夜,悄悄出城,晉見魏駒、韓虎,提醒二人說:「古人云,唇亡則齒寒,趙家覆滅之後,接著就是你們。」魏駒、韓虎說:「我們何嘗不了解,怕的是,事情還沒有發動,卻走露消息,大禍會立刻降臨。」張孟談說:「謀略出於二位主上之口,入於我張孟談一人之耳,又有何傷何害?」魏駒、韓虎就跟張孟談結盟,約定發動日期,然後送他回城。到了約定日期,趙無恤派出精銳部隊,突擊智家守軍,反決堤防,大水洶湧,倒灌智家軍陣地,智家軍倉卒救水,軍營大亂,韓、魏兩家部隊,乘勢從兩翼夾攻,趙無恤親率勁旅,奮勇直前,生擒智瑤,立即斬首。接著把智姓家族全部屠滅。只留下智果不死,他料到在智瑤領導下智家會有這種下場,早已改姓為輔,得以逃此浩劫。 司馬光曰: 智瑤之所以覆亡,在於他的才能勝過他的品德。才能和品德是兩碼子事,普通人很難辨識。看見一個人能幹,就稱讚他賢明,於是,常常看錯了人。才能的意義是「聰察強毅」(聰慧、明察、有魄力、堅毅不拔),品德的意義是「正直中和」(公正、公平、不偏不倚、和平溫柔),才能是品德的基礎,品德是才能的主宰。像雲夢(湖北省安陸市南)的竹子,最為堅,然而,如果不矯正它的彎曲,不刮平它的竹節,用來做箭,就射不穿堅硬的盔甲。棠谿(河南省西平縣西北)的黃金(銅),最為貴重,然而,如果不熔化、不錘煉,就不能產生強大的打擊力量。才能和品德兼備,就是「聖人」,才能和品德全都沒有,就是「愚人」,品德勝過才能,就是「君子」,才能勝過品德,就是「小人」。任用一個人擔當大事,假如物色不到「聖人」「君子」,那麼,與其用「小人」,還不如用「愚人」。原因何在?蓋「君子」把他的才能用到善行上,「小人」卻把才能去幹邪惡勾當。把才能用到有益於社會的工作,猶如錦上添花。把才能去從事邪惡勾當,可是一種災難。「愚人」雖然想幹壞事,智慧既不夠,力量也不足,好像初生的小狗,想要咬人,人只要一舉手,就可把牠制伏。而「小人」不然,智慧足可以發揮他的邪惡,能力足可以完成他的暴虐,簡直是老虎生了翅膀,帶給人們的禍患,更為嚴重。「品德」使人尊敬,「才能」使人喜愛。尊敬的容易疏遠,喜愛的卻容易成為親信心腹,所以很多掌握權柄的人,被有才能的人蒙蔽,而忘掉了有品德的人。自古以來,國家的亂臣奸佞,家族的敗子浪子,因才能有餘而品德不足,促成覆亡的例證,多得不勝枚舉,豈只智瑤一人而已。在此,我特別指出,國家領導人假如能真正了解才能和品德的分別,知道選擇的先後,便不致重蹈覆轍。