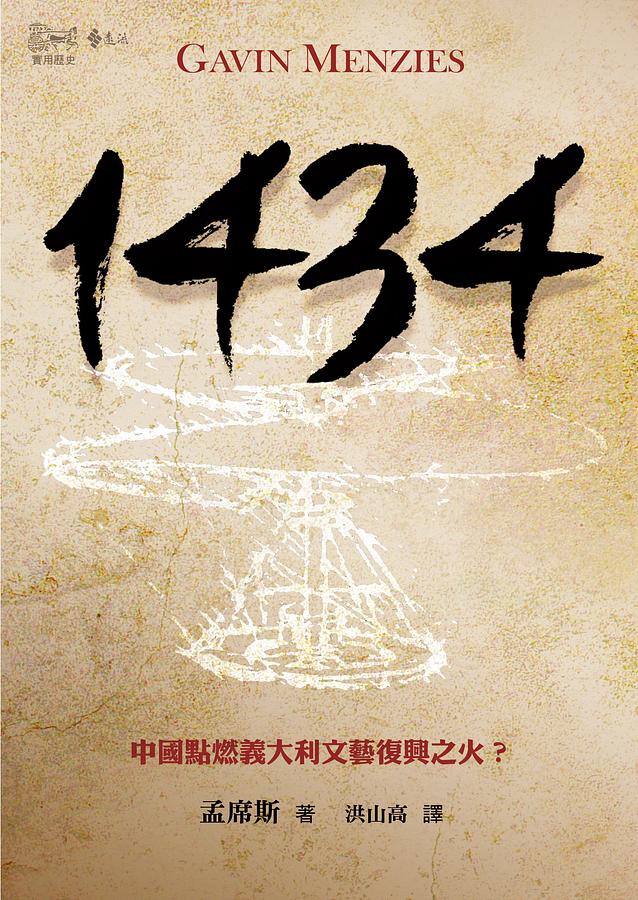

1434: The Year a Magnificent Chinese Fleet Sailed to Italy and Ignited the Renaissance

| 作者 | Menzies, Gavin |

|---|---|

| 出版社 | 遠流出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 1434: 中國點燃義大利文藝復興之火?:文藝復興的輝煌成就奠定了現代世界的基礎。教科書告訴我們,文藝復興是重新發現古希臘和羅馬思想和理想之結果。但現在,孟席斯提出了 |

| 作者 | Menzies, Gavin |

|---|---|

| 出版社 | 遠流出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 1434: 中國點燃義大利文藝復興之火?:文藝復興的輝煌成就奠定了現代世界的基礎。教科書告訴我們,文藝復興是重新發現古希臘和羅馬思想和理想之結果。但現在,孟席斯提出了 |

內容簡介 文藝復興的輝煌成就奠定了現代世界的基礎。教科書告訴我們,文藝復興是重新發現古希臘和羅馬思想和理想之結果。但現在,孟席斯提出了驚人之論:一四三四年,當時世界上技術最先進的文明--中國提供火種,因而點燃了歐洲文藝復興的火花。從此以後,歐洲人接受中國的智識、發現與發明,這一切構成了今日西方文明的主要部分。 十五世紀初葉的佛羅倫斯與威尼斯是世界貿易樞紐,吸引了來自世界各地的商人。孟席斯根據多年研究,認為就在一四三四年,中國艦隊--欽命出使大臣--來到了托斯卡納,並在佛羅倫斯會見了教皇尤金四世。代表團致贈大量中國知識給權勢烜赫的教皇,範圍涵蓋各種領域:藝術、地理學(包括世界地圖,後來傳到哥倫布與麥哲倫的手上)、天文學、數學、印刷術、建築學、鋼鐵工業、軍事武器……等等。這巨大的知識寶藏傳遍歐洲,激起了文藝復興傳奇的獨創能力,其中包括達文西、哥白尼與伽利略等人的作品。 在《一四三四》一書中,孟席斯既有對歷史遲來已久的重新檢討,同時兼具研究型冒險活動的刺激。他帶著讀者登上驚人的中國艦隊,從中國航向開羅與佛羅倫斯,然後環球一周再回到中國。旁徵博引,推理精闢,《一四三四》將改變我們看待自己、我們的歷史和我們的世界之方式。

作者介紹 ■作者簡介孟席斯(Gavin Menzies)英國皇家海軍退伍軍官。一九三七年生於中國,兩年後因第二次世界大戰爆發始離華。一九五三年加入皇家海軍,於一九五九~七○年間於潛艦服役。當他還是低階軍官時,曾經跟隨哥倫布、狄亞斯、卡布拉爾和達迦馬的航跡行遍世界。一九六八~七○年間,當他於皇家海軍「●鯨」號任職時,曾經航行過麥哲倫和庫克船長的旅程。退伍之後,他曾多次重訪中國與亞洲各國。在撰寫《1421》和《1434》的過程中,他造訪了一百二十個國家,並到九百多個博物館與圖書館與中世紀末期的各大海港蒐集資料。孟氏已婚,有二女,寓居倫敦北部。■譯者簡介洪山高文史學科專業,曾留學英國。目前為業餘作家、自由學人、企業經營者。涉獵領域廣泛,對世界史有獨特的觀點,能以多元角度審視文化和歷史現象。

產品目錄 《實用歷史叢書》出版緣起引言 第一篇 背景介紹1.最後的航程2.皇帝的使者3.準備下西洋的艦隊4.鄭和的導航員對經度與緯度的計算5.前往紅海的航程6.開羅與紅海─尼羅河運河 第二篇 中國點燃文藝復興之火7.前往孔地的威尼斯8.托斯卡內利的佛羅倫斯9.托斯卡內利與中國使臣的會面10.哥倫布與麥哲倫的世界地圖11.舍恩那、瓦德西穆勒與鄭和的世界地圖12.托斯卡內利的新天文學13.佛羅倫斯的數學家14.阿爾貝蒂與達文西15.達文西與中國的發明16.達文西、迪喬治、塔科拉與阿爾貝蒂17.絲綢與稻米/三一九18.大運河:中國與倫巴第19.火器與鋼鐵20.印刷術21.中國對文藝復興的貢獻 第三篇 中國的遺澤22.公海上的悲劇:鄭和的艦隊毀於海嘯23.西班牙征服者的傳承:勝利聖母 誌謝參考書目引用來源圖片誌謝

| 書名 / | 1434: 中國點燃義大利文藝復興之火? |

|---|---|

| 作者 / | Menzies, Gavin |

| 簡介 / | 1434: 中國點燃義大利文藝復興之火?:文藝復興的輝煌成就奠定了現代世界的基礎。教科書告訴我們,文藝復興是重新發現古希臘和羅馬思想和理想之結果。但現在,孟席斯提出了 |

| 出版社 / | 遠流出版事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789573267850 |

| ISBN10 / | 9573267853 |

| EAN / | 9789573267850 |

| 誠品26碼 / | 2680574043009 |

| 頁數 / | 552 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

內文 :

引言

當初在寫《一四二一》這本書時,有一點讓我百思不得其解,就是許多史學專家之缺乏好奇心。

畢竟,克里斯多福‧哥倫布(Christopher Columbus)號稱在一四九二年發現美洲。然而在他啟航的十八年前,他就已經有一幅美洲的地圖了,這是他後來在航海日誌中承認的。的確,早在哥倫布首航之前,他就跟西班牙國王與王后簽訂了一份任命他為美洲總督的契約。與哥倫布在一四九二年同行的船長馬丁‧阿隆索‧平宗(Martin Alonso Pinzon),也在教皇的藏書室裡看過美洲地圖。

如果某個地方已有地圖問世,怎麼能說你「發現」了這個地方呢?

相同的問題也可以拿來問麥哲倫(Magellan),連接大西洋與太平洋的這個海峽就是以葡萄牙這位偉大的探險家命名。麥哲倫在一五二○年航抵該海峽時已經沒有任何食物,水手們被迫吃老鼠,更慘的是他們認為自己迷路了。此時,埃斯特本‧戈麥斯(Esteban Gomez)發動叛變,奪取了「聖安東尼奧」號(San Antonio),意圖帶領部分探險隊回去西班牙。麥哲倫以宣稱他根本沒有迷路來平息暴動。有位船員寫道:「我們所有人都相信(這海峽)是個不通的死胡同;但是船長知道他必須航行通過一個非常隱蔽的水道才能海闊天空,因為他曾經在一張航海圖中看過,那航海圖是由多才多藝的波希米亞的馬丁(Martin of Bohemia,編按:亦作馬丁‧貝海姆〔Martin Behaim〕或波希米亞的貝海姆〔Behaim of Bohemia〕)繪製,保存在葡萄牙國王的國庫裡。」【1】

既然麥哲倫早在出航前就已經在航海圖上看過這海峽,為什麼我們還要拿麥哲倫來命名呢?這毫無道理。

對這個矛盾可能的解釋就是根本沒有這海峽的地圖,也沒有太平洋的地圖,有些人認為麥哲倫說看過航海圖是虛晃一招。但真的是有地圖!馬丁‧瓦德西穆勒(Martin Waldseemuller)在一五○七年出版了美洲和太平洋的地圖,那是在麥哲倫啟航前十二年。一五一五年,麥哲倫啟航前四年,約翰尼斯‧舍恩那(Johannes Schoner )出版了一份地圖,上面就有那個聲稱是被麥哲倫「發現」的海峽。

我們若細究一下瓦德西穆勒與舍恩那這兩位製圖師的背景,謎團就更難解了。這兩位是在麥哲倫之前勇渡太平洋海域,身經百戰的老船長嗎?我們是不是應該以舍恩那的名字給海峽重新命名?根本不應該。

舍恩那從來沒有出過海,他就讀愛爾福特大學(University of Erfurt)時被當掉,沒畢業就離開了。一五一五年他成為見習神父,因為沒有主持彌撒而被貶謫到一個小村莊,所受的懲罰就是要他主持清晨彌撒。一個出身於無航海傳統的德國農村的年輕人,他怎麼有辦法在麥哲倫發現太平洋之前,就已經繪製太平洋地圖呢?

瓦德西穆勒也像舍恩那一樣從沒看過海。他是一四七五年出生於佛萊堡(Freiberg)附近的沃爾芬韋勒(Wolfenweiler),在法國東部的聖迪耶(Saint-Die)當了一輩子的修士,該地區以產梅子聞名,和海洋完全沾不上邊。瓦德西穆勒也是大學肄業,但是他的美洲地圖上面就已經有墨西哥的馬德爾山(Sierra Madre)以及北美洲的內華達山(Sierra Nevada),這還早於麥哲倫到達太平洋或是巴爾伯阿(Balboa,譯按:西班牙探險家)抵達太平洋海岸。

對於從未看過的土地具有如此神奇的預知能力,這樣的歐洲人還不光只是這兩位來自於鄉下的地圖作者。一四一九年,恰恰在歐洲展開探索之旅以前,阿爾貝丁‧迪維嘎(Albertin di Virga)就出版了有澳洲北部的東半球地圖,這比庫克船長「發現」澳洲大陸早了三百五十年。同樣地,在第一批葡萄牙人,蓋伯爾(Cabral)和迪亞斯(Dias),啟航到巴西之前,巴西就已經出現在葡萄牙的地圖上了。在歐洲人到達南極洲的四百年前,南雪特蘭群島(South Shetland Islands,譯按:南極海的群島)就已經出現在皮里‧雷斯(Piri Reis,譯按:鄂圖曼帝國的海軍艦隊司令)地圖上了。

偉大的歐洲探險家既勇敢又果決。但是他們什麼也沒發現。麥哲倫並不是環繞地球的第一人,哥倫布也非最早發現美洲之人。我們不禁要問,為什麼歷史學家們一直傳播這樣的虛構說法?為什麼學校還是繼續教授《世界探險歷史地圖》(The Times Atlas of World Exploration)這一本巨細靡遺介紹歐洲探險家之發現的書呢?為什麼年輕人被刻意地誤導?

《一四二一》出版之後,我們成立了www.1421.tv這個網站,已有數百萬人次點閱。此外,我們也收到數十萬封《一四二一》讀者們的電子郵件,許多人還提供我們新的證據。我們同時也飽受批評,最常見的不滿就是我沒有描述中國艦隊於文藝復興之初造訪歐洲的情形。

兩年前,加拿大華裔學者王台平找到了中國與義大利的紀錄,這些紀錄毫無疑問地顯示,明成祖朱棣(一四○三~一四二四)與明宣宗朱瞻基(一四二六~一四三五)在位期間,中國代表團就已經到達義大利。當然,這對我跟研究團隊來說是最感興趣的。

在王台平二○○五年的發現後不久,我和我太太馬塞拉偕友人起程前往西班牙。過去十年來,我們和這一群朋友歡度假期,去那些彷彿遙不可及的地方──我們攀越安地斯山脈(Andes)、喜馬拉雅山脈、喀喇昆侖山脈(Karakorams)和興都庫什山脈(Hindu Kush),沿著亞馬遜流域航行,長途跋涉巴塔哥尼亞(Patagonia)的冰川以及玻利維亞高聳入雲的阿爾蒂普拉諾(Altiplano,編按:西班牙語,意為高原)。二○○五年,我們從塞維亞(Seville)出發走過白銀之路(Via de la Plata,譯按:即Silver Way,西班牙西部一條南北向的古代貿易通道),從當年西班牙征服者航向新世界的地方出發,往北直抵他們的家園埃斯特雷馬杜拉(Extremadura)。沿途我們探訪了這些西班牙征服者出生與成長的城鎮,托雷多(Toledo)是其中之一,艾爾‧葛雷柯(El Greco)曾以精湛的技藝將此城美景盡收畫底。而令我特別感興趣的,是這座設防山城用來從遠遠底下的河流汲水的中世紀泵。

在一個美好的秋日裡,我們爬到山上那座可以俯瞰托雷多及其四周鄉村景色的大教堂。我們把背包丟在建造於大教堂牆壁之內的小旅館後,便動身去探險。鄰近有一處摩爾式宮殿,裡面有李奧納多‧達文西(Leonardo da Vinci)與其馬德里抄本(Madrid Codices)之特展,主要作品則是達文西的泵、引水渠、水閘和運河──這些都和托雷多密切相關。

展覽中有這麼一個注釋:「達文西著手進行水道的透徹分析。一四九○年在帕維亞(Pavia,譯按:義大利城鎮)邂逅法蘭西斯柯‧迪喬治(Francesco di Giorgio),對達文西的訓練而言是個關鍵時刻,一個轉捩點。達文西打算要寫有關水的論文。」這個注釋讓我感到迷惑。一直以來我被灌輸的概念是,達文西設計出歐洲第一個運河和水閘,還有他是圖解泵和噴泉的第一人。他到底從迪喬治──對我而言是個完全陌生的名字──那兒獲得了哪些相關的訓練呢?

我的研究顯示,達文西曾經擁有迪喬治關於民事和軍事設備之論文的副本。在論文中,迪喬治圖解並說明一系列驚人的機械,有許多是達文西之後再複製成立體圖的。這些插圖不只有運河、水閘與泵,還包括降落傘、潛水坦克和機關槍,以及其他數以百計可做民事和軍事之用的機械。

這實在令人震驚。看來達文西似乎比較像插畫家而不是發明家,較厲害的天才可能是迪喬治。迪喬治果真是這些了不起的機械的原創者嗎?或者反過來,他是從別人那兒複製來的嗎?

我得知迪喬治從另一位義大利人塔科拉(Mariano di Jacopo ditto Taccola,人稱塔科拉:「烏鴉」)那兒繼承了筆記本與論文。塔科拉住在錫耶納(Siena),是個公共工程辦事員,他從未看過海,也沒有打過仗,但他卻能夠繪製各式各樣的海上機械──槳輪船、蛙人、沉船起重機,以及一批火藥武器,甚至還有製作火藥與設計一架直升機的先進方法。看來每一幅技術圖示都是發軔於塔科拉,日後經過迪喬治與李奧納多加以改良的。

因此,我們又再次面臨了相同的困惑:義大利偏遠山城裡的一個辦事員,既沒有出過國,也沒有受過大學教育,如何畫出這些驚人機器的技術圖示?

本書試圖回答這個問題,並且解開一些相關的謎團。在這過程中,我們偶然發現了塔科拉同時代的人,保羅‧托斯卡內利(Paolo Toscanelli)寄給哥倫布和葡萄牙國王的美洲地圖,那就是麥哲倫在葡萄牙國王的國庫裡看到的地圖。

本書跟《一四二一》一樣,若沒有全世界成千上萬人的集體努力,也是無法完成的。我並未聲稱每個謎團都有最後的答案,這是一份持續進展的工作。我希望讀者可以加入我們尋找答案的行列,並且把你們的答案跟我們分享,就像許多人對《一四二一》的回應一樣。

不過,在我們與分抵威尼斯和佛羅倫斯的中國艦隊會面之前,讓我們先了解一下明宣宗派遣大太監鄭和出使歐洲的目的。一四三○年六月二十九日宣宗的聖旨寫道:

……紀元宣德,咸與維新。爾諸番國遠處海外,未有聞知,茲特遣太監鄭和、王景弘等齎詔往諭,其各敬順天道,撫輯人民,以共用太平之福。……

本書的前三章描述中國和印尼為奉行該聖旨所進行的兩年準備工作,這需要發動並供應史上最大之船隊以航行全世界。第四章說明中國在沒有鐘錶和六分儀的情形下如何分別計算經度和緯度──這些是精確繪製新世界地圖的必要條件。第五與第六兩章描述船隊如何離開印度的馬拉巴爾海岸(Malabar Coast),航向連接尼羅河與紅海的運河,然後順著尼羅河到達地中海。有些人主張中國方面沒有任何紀錄顯示鄭和的艦隊曾離開過印度洋。五、六這兩章會有許多來自中國、埃及、達爾馬提亞(Dalmatia,譯按:在今克羅埃西亞南部、亞得里亞海東岸的地區)、威尼斯、佛羅倫斯與教皇國(Papal States)描述船隊航程的紀錄。

在第二十一章,我會討論一四三四年發生於中國和歐洲之間的巨大知識轉移。這種知識起源於一個歷史超過千年,並已在亞洲創造出先進文明的民族;這種知識傳給了自羅馬帝國滅亡後,正要從千年停滯中蛻變而出的歐洲。

文藝復興歷來被描繪成希臘和羅馬古文明的重生。在我看來,該是對歐洲中心論的歷史觀重新評價的時候了。雖然希臘與羅馬的典範在文藝復興時期扮演了重要的角色,但我認為是中國智能資本的轉移到歐洲點燃了文藝復興的火花。

網路已經徹底地改變了歷史學者這一專業,儘管讀者不一定要點閱《一四三四》網站,但網站裡有很多中國在西方文藝復興所扮演角色的其他資訊。有時在文章中我特別提及的某些議題,在網站上有更多討論。我相信很多人會覺得這很有趣。《一四二一》網站已成為一個供大家討論的論壇,我希望《一四三四》網站也會如此。當您讀完此書,請告訴我您是否同意其結論。

孟席斯,二○○七年七月十七日於紐約

注釋:【1】Antonio Pigafetta, "Magellan's Voyage." Trans. Skelton. Folio Society, 1975, p. 49.

《1434:中國點燃文藝復興之火?》

摘自第十五章「達文西與中國的發明」

當我年輕時,李奧納多‧達文西似乎是最偉大的天才,空前未有。他是卓越的各種機械的發明家、出類拔萃的雕塑家、世界最偉大的畫家之一,以及人類史上最優秀的插畫家及繪圖員。我們的女兒還小時,馬塞拉和我盡可能帶她們去各處看達文西作品的展覽--倫敦、巴黎、羅馬、米蘭、克羅呂榭〈Le Clos Lucé〉和安布瓦茲〈Amboise)。

之後,隨著我對於中國的發明的知識慢慢擴增,特別是有了我們網站上那些朋友提供的資訊,我開始納悶。越來越多達文西的發明似乎早就由中國人發明出來了。我開始質疑這當中是否有著關連--達文西從中國人那裡學來的嗎?《一四二一》團隊和我研究這個課題多年,但尚無定論。

達文西把機械的所有主要組成部分描繪得格外清楚--顯示磨坊、起重機和機床如何利用齒輪、大齒輪。他描述了齒如何以及為何可以移轉動力、抗摩擦齒的效能、動力從一個平面到另一平面的傳輸,以及連續的回轉運動。他畫出棘輪、梢釘、軸、凸輪和凸輪軸並加以說明。滑輪是他的許多機械的必要零件;他為它們創造了不同的系統及用途。

所有這些裝置在中國已經使用了很長的時間。《左傳》中有青銅棘輪和大齒輪的說明,中國已發現早在西元前二○○年的實物。

西元前第三和第四世紀的車軸從河南輝縣的殷商王室陵墓中出土。到西元前二世紀的漢代,已使用複雜型的凸輪形搖桿來發射弓弩。寫於西元一○九○年前後的《新儀象法要》說明了鏈條傳動裝置。到了西元十一世紀飛輪在中國被用於研磨;滑輪的最早的考古證據,是一幅仔細描繪滑輪系統的漢代畫像石。

達文西最著名的發明之一是槳輪船;槳輪機械裝置是中國早期海上霸權的基礎。看似沒有槳或帆的船以高速行駛的情景,讓航道上的其他船隻頗受震撼。第一個有關槳輪船的紀錄,出現在西元四一八年劉宋將領王鎮惡指揮水師行動的中國故事裡。「這些船艦後來達到巨大的比例:據說南宋王朝有個怪物已經是三百英尺長,它由一千人操作並由三十二個槳輪提供動力。」

達文西以畫各種載人的飛行器著稱,尤其是他的直升機和降落傘,以及他在翅膀概念上的嘗試。在達文西的時代,風箏已經使用數百年。「中國是風箏的故鄉。風箏……利用風力使之上升至空中,至今已有三千年的歷史。風箏的始祖應該是魯班〈約前五○七~約前四四四〉,又稱公輸班,據說他會『削竹為鵲,成而飛之』。他也首開了將風箏用於軍事偵查的先例,史書記載,『公輸班為木鳶以窺宋城。』」

在達文西之前,降落傘已在中國使用了一千五百年。

據《史記》記載,……舜是一位受人尊敬的古代帝王,舜的父親瞽叟(失明老人的意思)對這位好兒子極不公平,總是設計謀害舜。一次舜在高塔式糧倉上幹活,瞽叟就在下面點火焚燒了糧倉,要燒死兒子。舜手拿兩個圓錐形竹笠從高高的糧倉上飛了下來,並安全落地。這是人類利用空氣浮力的最初嘗試。又據岳飛(一一○三~一一四二)的孫子岳珂(一一八三~約一二四二)在一部筆記《桯史》中記載,廣州有一座很高的清真寺,有一天人們忽然發現清真寺塔頂的一隻巨大的金雞缺少了一隻腿,原來是被一個竊賊盜走了。這個竊賊在供詞中交代了他巧妙逃脫的過程。原來竊賊拿著兩支沒有柄的雨傘匆忙跳下,雨傘起到降落傘的作用,勁風把傘撐開,也使他平安落了地。

熱氣球在西元二世紀就出現於中國了。「把雞蛋裡的蛋清和蛋黃倒出,再將點著的艾火放進空蛋殼,根據熱空氣浮升的原理,蛋殼就會被風吹起,升到空中。」

中國人從西元四世紀開始已經懂得利用直升機螺旋翼的基本原理。這個事實由一位叫葛洪的哲學家和煉金術士記錄下來。當時,通稱「竹蜻蜓」的直升機玩具,與陀螺同樣流行於中國。竹蜻蜓是一支纏繞著繩子的竹籤,葉片呈某個角度從竹籤伸出。人一拉繩子,竹籤和葉片就會旋轉,這玩具隨著空氣被下壓便往上飛升。李約瑟描述了許多旋轉葉片用於飛行上的例子,通常以飛車的形式出現。

達文西投入了許多時間來研究載人飛行的可行性。中國最早關於這想法的描述出現在短暫且鮮為人知的北齊時代〈西元六世紀,譯按:作者原書誤為西元前九世紀〉,當時的皇帝高洋「將很多死囚提出來,給他們套上大張的竹蓆當成翅翼,並命令他們從塔頂飛到地面。……所有的犯人都死亡,但皇帝卻注視這場景,開懷大笑。」

達文西畫了數組的火藥武器,其中包括三種不同的機關槍,這些可見於中國自西元九五○年已使用的火槍。

達文西也畫了不同類型的大砲、迫擊砲和射石砲。古往今來,中國人使用射石砲的事例有編年可查。

達文西設計了許多不同類型的橋梁,包括吊橋。第一次提到有懸索與木板的吊橋是在西元前二十五年。「懸索吊橋橫跨深谷的兩端。旅客在這裡一步一步往前走,為了安全起見緊握彼此的手。」

到了七世紀,中國已有弧形拱橋。佛羅倫斯的舊橋〈Ponte Vecchio〉便是仿泉州的一座橋而做。

達文西對印刷非常好奇,他熱中於忠實地複製自己的畫作,同時經由提高自動化來節省時間和勞力。當時印刷機已在中國各地使用。不過,活版是一種較為新近的發展;我們在後面的章節再回到這個主題。

比較達文西的機械與中國早期的機械,可以看出它們非常相似,包括齒輪與大齒輪、棘輪、梢釘和軸、凸輪和凸輪形搖桿、飛輪、曲軸系統、腳鐐、輻條車輪、轆轤、鏈條裝置、吊橋、分段的拱橋、等高線圖、降落傘、熱氣球、「直升機」、多管機關槍、可拆卸式大砲、裝甲車、石弩、大砲與射石砲、槳輪船、水平旋轉式橋、印刷機、里程表、羅盤和圓規、運河和水閘。

即使是達文西的最忠實的支持者〈就像我的家人和我!〉肯定也會好奇,他的作品酷似中國的工程學是否純屬巧合?

一四三四年中國人的來訪與六十年後達文西的設計之間難道有任何關連嗎?多年來,我從達文西的生平尋找線索,但一無所獲。他是如此敏銳與好奇,肯定是迷上了希臘和羅馬的藝術、建築、文學和科學,包括亞里斯多德和托勒密的著作。據說他的枕頭下面放了維特魯威〈Vitruvius,編按:約西元前一世紀左右的羅馬建築師、工程師〉的著作的副本,相伴入眠。但是在《一四三四》網站上顯示的達文西的工程器械中,屬於希臘人和羅馬人的例子卻佔不到四分之一。

此外,不管達文西是否意識到這一點,他身處的文藝復興時期隨處可見中國的影響,例如阿爾貝蒂應用透視畫法於繪畫與建築學上的書籍。阿爾貝蒂的著作基礎是來自於中國用以解釋太陽系的數學。以中國的赤道系統取代阿拉伯人、希臘人和羅馬人的黃道坐標系統,是與古代世界的一個根本性的決裂,推翻了亞里斯多德和托勒密的權威。

不過,這絕非聲稱達文西抄襲了現有的中國發明。有一點我們可以肯定:在鄭和的艦隊一四三四年造訪佛羅倫斯期間,達文西並未見過船上任何一個人。所以,上面所提到的相似性似乎是出於一連串不平凡的巧合。經過多年的研究,《一四二一》團隊顯然還是徒勞無功。

《1434:中國點燃文藝復興之火?》

摘自第二十一章「中國對文藝復興的貢獻」

約翰尼斯‧克卜勒〈Johannes Kepler,一五七一~一六三○〉今天廣為人知的是他的行星運動三大定律。他的第一定律說,行星以橢圓軌道環繞太陽,而太陽則位在橢圓的兩個焦點之一。〈除了焦點之外,都是庫薩的尼可拉斯的論點〉。他的第二定律〈他首先予以討論〉說,太陽與行星的連線,在相等的時間內掃過相等的軌道面積。他揚棄了行星以等速在圓形軌道上運行的古老信念,代之以行星的速度隨它們距離太陽的遠近而變化的理論─最快時最接近太陽,最慢時最遠離太陽--這與郭守敬在三個世紀前對於行星地球的發現毫無二致。

當克卜勒進入STIFT--杜賓根大學〈University of Tübingen〉的神學院時,他向麥克‧馬斯特林〈Michael Mästlin,一五五○~一六三一〉學習哥白尼的天文學,一五九一年他在這裡取得碩士學位。他出版了一本以問答形式所寫的哥白尼天文學教科書:︽哥白尼天文學概要︾〈Epitome astronomiae Copernicanae〉。我認為,雖然克卜勒可能沒有意識到這一點,他以哥白尼的天文學為基礎,而哥白尼的天文學本身源自雷喬蒙塔納斯與庫薩的尼可拉斯,這二人則是從托斯卡內利與中國的天文曆得到了他們不可缺少的新觀念。

伽利略‧伽利萊〈Galileo Galilei,一五六四~一六四二〉於一五六四年在比薩出生。他的父親是一位音樂家。他在佛羅倫斯附近的瓦隆倫布羅薩大學〈University of Vallombrosa〉受教育,然後在一五八一年進入比薩大學習醫。他從來沒有受過數學家和天文學家的訓練。

哥白尼革命左右了伽利略的一生。伽利略是第一位開發有三十二倍放大率的高倍望遠鏡的歐洲人--在天文觀測上是一大進展。他發現了木星的衛星、土星、太陽黑子和金星的相位,並在《星際信使》〈Siderius nuncius〉中發表他的成果。這使他相信哥白尼學說是正確的--現在,麻煩開始了。

畢生講授托勒密的地心說的保守派,覺得他們的生活和聲譽受到威脅。他們從道明會糾集支持者,聯合起來對付伽利略,因為他的褻瀆神的言詞,說人--上帝的創造--不是在宇宙的中心。知識分子和宗教狂熱者贏得了勝利--哥白尼的理論被指責為「虛假的和錯誤的」,並於一六一六年三月五日判決哥白尼的書禁止流通。天主教教會的首席神學家--樞機主教貝拉明〈Bellarmine〉,通知伽利略不得再捍衛哥白尼。八年後,伽利略嘗試讓一六一六年的法令解除。他得到了小豁免--他有資格討論托勒密和哥白尼的理論,照天主教教會指定的方式提供他的結論--人不可擅自知道世界是如何被造出來的,因為這樣做會妨礙上帝的全知。

伽利略接受了這個限制,花了八年撰寫一個比較托勒密和哥白尼兩大體系的對話體作品。這本書廣受歡迎,成為暢銷讀物。耶穌會看似挫敗,但他們又回擊了。伽利略的書寫得如此有力,它只會對當權派的宇宙觀造成更多的傷害,「甚過將路德〈Luther〉與喀爾文〈Calvin〉放在一起」。

教皇下令起訴。這給教皇的律師一個很大的法律問題,因為伽利略已遵守一六一六年的判決。突然間一份被「發現」的文件產生效果,伽利略在導致一六一六年的罪行等級的協商中已被禁止「以任何方式教導或討論哥白尼學說」。所以,他以欺詐獲得判決,因為他的書是變相的討論和教學。一六三三年,當權派準備舉行公開審訊,當時伽利略已經七十歲且有病在身。他被定罪但監禁減刑。他被命令放棄信仰哥白尼學說,說他「發誓放棄、詛咒並憎恨」他昔日在支持哥白尼上的錯誤。在家軟禁期間,他撰寫了幾本最好的著作,總結他早期的實驗結果。一六三七年,就在他失明前,他對月球的每日與每月運動有了最後的大發現。他在一六四二年離開人世。

伽利略不朽的成就,基本上是利用高倍望遠鏡去發現天象,驗證哥白尼的著作,以及他在重力方面的開創性的思想。他是第一位知道數學和物理都屬於相同學科的歐洲人,地上和天上的現象可以合併成一門科學,因為具體概念與抽象概念能夠以計算來試驗。伽利略為牛頓鋪平了道路。

伽利略被認為在一六一六年發現木星的衛星--艾奧〈Io〉、歐羅巴〈Europa〉、伽尼墨德〈Ganymede〉與卡利斯托〈Callisto〉。部分學者爭辯說德國天文學家西蒙‧邁耶〈Simon Mayer〉早些時候就發現它們了。保羅‧董、羅莎‧梅與周新嚴引用中國科學研究院教授席澤宗的〈伽利略前二千年甘德對木衛的發現〉,說中國天文學家甘德在西元前三六四年就發現了木星的衛星。這項宣稱的依據可在古代中國天文學著作《開元占經》第二十三卷找到。書中一個段落提到:「甘氏曰:『單閼之歲,攝提格在卯,歲星在子,與須女、虛、危晨出夕入,其狀甚大,有光,若有小赤星附於其側,是謂同盟。』」

「歲星」是古代中國給木星的命名,小赤星是木星的衛星。保羅‧董等人用白話文翻譯了甘德之言,表示:「有淡紅色的小星球在木星旁邊,因此我們認為是木星的衛星。」〈今天仍有可能用肉眼在某些地方觀看木星的衛星,特別是在中國的河北省、撒哈拉沙漠和日本部分地區。〉

我引證兩千多年前中國觀察木星的衛星,目的不是要詆毀伽利略取得的偉大成就,而是要說明西方的歷史學家和天文學家是多麼以歐洲為中心,不相信中國的天文學遙遙領先歐洲。耶穌會居然能使中國人相信,他們比中國人更懂天文學,尤其是在預測日月食方面,簡直不可思議!這是中國人在耶穌會教士到達中國之前就做了幾個世紀的事情。

《1434:中國點燃文藝復興之火?》

摘自第二十一章「中國對文藝復興的貢獻」

從中國大量轉移到歐洲的新知,短期之內紛至沓來,導致了我們稱之為文藝復興的這個革命。

國王、船長和導航員不僅首度擁有可一窺世界真容的地圖,還取得儀器和天文表,指引他們如何由最快捷的路徑到達那些新陸地,以及如何安全地返回家園。

當他們來到新世界時,等待他們的是一個由中國人、阿拉伯人和印度人建立的國際貿易體系--佔世界的國民生產總值一半。該體系是以運送中國製商品向世界其他地區交換原料為基礎。憑數百年來成千上萬次海上旅行,季風及信風磨練了幾個世紀的經驗,建構出一套交易模式。當中國退出世界舞台後,這個貿易體系被歐洲接手。

歐洲人不僅發現富庶的新陸地,還發現由中國人開創之精密移植和基因工程的成果--東南亞的玉米,發源於美洲;亞速爾群島的棉花,是印度和美洲品種異花傳粉的結果;紅薯來自南美洲,養活了橫渡太平洋到紐西蘭的原住民;水稻從中國傳到巴西,又到「新英格蘭」。柑橘果園遍布卡羅萊納州、佛羅里達州、祕魯、西非和澳洲。

同樣情形也適用於動物--大型蝸牛工廠在南美洲的巴拉那河(Paraná River);亞洲雞在南美各地;美洲火雞(de l’inde-dinde)在印度;中國馬在北美洲;養魚場在紐西蘭。過去六百年來為世界提供食(玉米)、衣(棉花)、住(椰子)等資源的植物,早在歐洲人發現新大陸之前,已在大陸之間移植或轉運。

原料已加以開採且運送給各大洲。歐洲人曾在澳洲發現開採過的金礦,在紐西蘭與新蘇格蘭發現鐵礦,在北美洲發現銅礦,在奈及利亞則有精良的鋼鐵工業。

新的製圖方法使歐洲人得以用地圖表示新世界的巨大財富。印刷術讓這些奇異發現的消息廣泛地傳播出去,無遠弗屆--特別是在新興的、活耀的、有競爭力的歐洲民族國家之中。

同時,歐洲人獲悉中國火藥,加上先進的中國武器--火箭筒、迫擊砲、炸彈、火箭和大砲。可憐的印加人(Incas),以翎毛戰袍與棍棒為武裝,被皮薩羅(Pizarro)底下一群殘酷無情但勇敢絕倫的西班牙征服者夷平了。阿塔瓦爾帕(Atahualpa,編按:印加帝國的末代皇帝)毫無希望,蒙提祖馬(Montezuma,編按:指蒙提祖馬二世,阿茲特克帝國的末代皇帝)也一樣。皮薩羅的大屠殺的結果,西班牙霸佔了世界上最有價值的銀礦。

印刷知識準確且迅速地傳播新世界的豐饒情況。有了火藥武器,歐洲的競爭呈現出新的潛力與迫切,引起征服新世界的狂熱競賽。

同樣戲劇性的變化在歐洲也可看到,特別是在糧食生產、採礦和原料加工。一四四○年代在波河流域引進水稻,其成功是仰賴李奧納多‧達文西和法蘭西斯柯‧迪喬治設計的引水渠、運河及閘門系統,加上新的中國斗式泵--使水能夠以及時、合算的方式被轉送通過稻田。

波河的治理--透過使用「中國式」閘門和支渠─促使米蘭大興土木。以水力渦輪機驅動的壓縮機,達到了適合窯和熔爐的更高的燒製溫度。穀物現在可用新的高效率風車研磨,其設計是中國工程師歷經數世紀研發出來的。

在藝術和建築方面,由阿爾貝蒂的理性數學提出説明、然後由達文西的才華使之完善的新透視法則,能夠應用於創造各種新建築物--透視法則可藉著印刷品精確且快速地加以解釋和描述。這些新觀念像森林大火般從佛羅倫斯向外蔓延。

也許從中國傳到歐洲最重要的一個知識是宇宙如何運行。希臘人和羅馬人認為地球在宇宙的中心,而太陽和行星則繞著地球旋轉的觀念,已被數學解釋的理性系統所取代。人們現在可以也的確重新審視一切事物,並檢討自己在這世界上的位置。這種新的研究精神應用於生活各個層面--在物理、數學、科學和工藝學,藝術和宗教也一樣。沒有教會的同意也可以解釋一切事物。思想從數世紀以來的宗教教條中得到解放。

在彩圖的跨頁圖表中,有托斯卡內利、阿爾貝蒂、庫薩的尼可拉斯、雷喬蒙塔納斯、塔科拉、法蘭西斯‧迪喬治、皮薩內洛與豐塔納等人的「發明」與發現。可以看出,在一四三四年之前他們幾乎沒有任何創作成果,其後卻迸發出新的觀念、發明和理論。

一四三四年知性知識的轉移,發生於一個已創造了數千年文明的民族,以及正要從羅馬帝國滅亡後的千年停滯中蛻變而出的歐洲之間。中國種子落在非常肥沃的土壤上。

迄今,文藝復興被描述為希臘、羅馬的歐洲古典文明的重生,中國的影響被忽略了。儘管希臘和羅馬的重要性毋庸置疑,但我認為中國知性知識的轉移是點燃文藝復興的火花。

該是忍痛對歐洲中心論的歷史觀做重新評價的時候了。