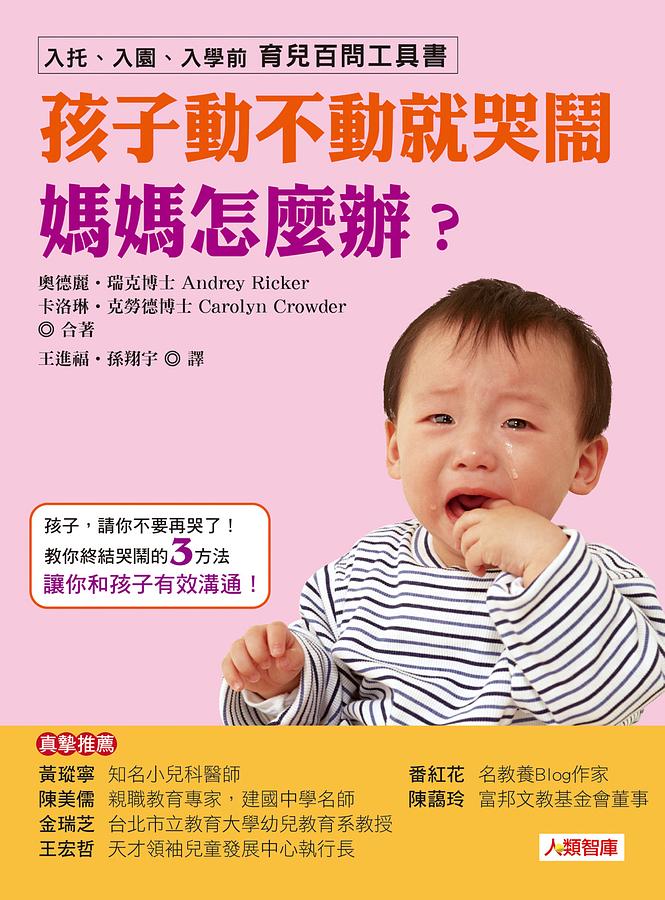

Whining: 3 Steps to Stopping It Before the Tears and Tantrums Start

| 作者 | Audrey Ricker/ Carolyn Crowder |

|---|---|

| 出版社 | 人類文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 孩子動不動就哭鬧, 媽媽怎麼辦? (新版):[內容大綱]3步驟終結孩子動不動就哭鬧的惱人養育問題‧「哭鬧」是父母諸多教養困境的麻煩之一。本書將這個問題放大檢視,以「小題 |

| 作者 | Audrey Ricker/ Carolyn Crowder |

|---|---|

| 出版社 | 人類文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 孩子動不動就哭鬧, 媽媽怎麼辦? (新版):[內容大綱]3步驟終結孩子動不動就哭鬧的惱人養育問題‧「哭鬧」是父母諸多教養困境的麻煩之一。本書將這個問題放大檢視,以「小題 |

內容簡介 3步驟 終結孩子動不動就哭鬧的惱人養育問題‧「哭鬧」是父母諸多教養困境的麻煩之一。本書將這個問題放大檢視,以「小題大做」的形式,從哭鬧的定義、孩子哭鬧的真正目的,到提出有效的解決之道,採用圖文並茂的方式呈現。‧孩子為什麼要哭鬧?哭鬧會對孩子產生什麼不良影響?當孩子哭鬧時能不能有更好的處理方法?之前的方法錯在哪裡?本書提供三個終結哭鬧的方法:1.在第一時間用合理的後果回應哭鬧;2.用尊重孩子的方式果斷對孩子說「不」;3.消除哭鬧的最佳方法:讓孩子為家庭做貢獻。‧當孩子大哭大鬧時,責罵或順著他,只會讓他更來勁兒。眼淚汪汪的小傢伙正是想透過哭鬧來引起父母的注意,一旦他發現哭鬧對大人可以起作用時,他就一定會不斷的哭鬧下去。在專家看來,每次孩子的哭鬧都是父母教育孩子的最好機會。‧本書提供的三個方法對所有年齡的孩子都能奏效,有些可以單獨使用,有些狀況要綜合運用。‧一、在第一時間用合理的後果回應哭鬧:這個方法的含義是:只要孩子哭鬧,他就會與他的不當行為所產生的後果撞個正著。合理的、馬上就能執行的後果是最有效的。大多數父母說太多、做太少,使用合理後果這個方法,不需要說太多話,只要態度是平和的、堅定的、具體清楚的,就會有立即的效果。‧二、用尊重孩子的方式果斷對孩子說「不」:這個方法是在鼓勵一種冷靜的、有禮貌的對話,讓孩子用另一種更好的溝通方式來代替哭鬧。不管是要帶哭鬧的孩子回家,還是告訴孩子你對他的行為的感受,都要保持冷靜、尊重孩子的感受。‧三、讓孩子為家庭做出貢獻:當孩子用積極的行為為家庭做出貢獻並找到自己的歸屬感時,他就不需要再用消極的、負面的行為來證明自己在家裡的重要性,也不會用哭鬧來控制父母。‧本書針對三大方法,以案例為導引,提出解決方案的詳細解說。案例不只使用文字敘述,更以六格漫畫來表現,相當程度增加趣味性與可讀性。最後附上14天的實踐日記記錄表,希望讀者是「使用」本書,而非「閱讀」本書,可以增加本書的實用效果。‧本書是「隨查隨用的育兒百問經典工具書」三冊之一,是暢銷全世界的早期教育育兒經典。一本《孩子不好好吃飯,媽媽怎麼辦》著重兒童生活行為的細節問題 ,另一本《孩子任性不聽話,媽媽怎麼辦》談論三歲兒童就開始的任性不聽話問題,本書《孩子動不動就哭鬧,媽媽怎麼辦》則討論如何導正兒童哭鬧的各種行為。

作者介紹 ■作者簡介Audrey Ricker, Ph.D. (奧德麗‧瑞克博士)美國著名心理學家,既是一位母親,也是一位經驗豐富的教師,終生與孩子打交道;美國育兒類書籍的暢銷作家,經常出現在《20 20》、《日界線》(Dateline)、《早間新聞》(The Early Show)、《今日》(The Today Show)等熱門電視節目,也是美國女性頻道Lifetime Live深受媽媽歡迎的嘉賓。Carolyn Crowder, Ph.D.(卡洛琳‧克勞德)美國著名心理學家、資深育兒專家,受邀在多所學校擔任心理輔導老師。美國育兒類書籍的暢銷作家,經常出現在《20 20》、《日界線》(Dateline)、《早間新聞》(The Early Show)、《今日》(The Today Show)等熱門電視節目,也是美國女性頻道Lifetime Live深受媽媽歡迎的嘉賓。孫翔宇王進福

產品目錄 序言:學會和孩子進行有效的溝通推薦序:黃瑽寧 小兒科醫師推薦序:陳美儒 親職教育專家推薦序:金瑞芝 台北市立教育大學 幼兒教育系教授推薦序:王宏哲 天才領袖感覺統合兒童發展中心執行長推薦序:番紅花 教養Blog作家《孩子動不動就哭鬧,媽媽有辦法》入手指南導言:每一次哭鬧都是改正孩子不良行為的最好機會孩子動不動就哭鬧,任何時間、任何地點,有原因的、沒原因的,都會隨時來上一場「哭鬧大戲」。問問自己,孩子為什麼要哭鬧?哭鬧會對孩子產生什麼不良影響?當孩子哭鬧時,我能不能有更好的處理方法?之前的方式錯在哪裡?本書就是要幫你尋找這些問題的答案,並給你一個看待哭鬧的全新視角。本書將教你終結哭鬧的三個方法一、在第一時間用合理的後果回應哭鬧二、用尊重孩子的方式果斷對孩子說「不」三、消除哭鬧的最佳方法:讓孩子為家庭做出貢獻!怎樣閱讀本書兩個失敗案例之一:我要喝牛奶!兩個失敗案例之二:在公共場所大哭大鬧第一章:為哭鬧下一個定義哭鬧是孩子為了達到目的而使用的一種手段,就是這麼簡單——它就是孩子操縱父母的手段。孩子哭鬧不僅會讓父母感到無奈、憤怒、抓狂,更會為孩子帶來不好的影響。經常性的哭鬧會導致孩子形成自卑自憐的性格。比起屈服與讓步,我們需要學會用完全不同的方式來回應孩子的哭鬧。哭鬧是從哪一天開始的?哭鬧對孩子和家長的負面影響哭鬧的其他傷害哭鬧有哪些模式?一、細節引發的哭鬧二、談判性的哭鬧三、絕望的哭鬧四、自憐式的哭鬧五、戲劇化的哭鬧父母屈從於孩子哭鬧,只會更糟孩子遇到什麼事會哭鬧?進一步思考:哭鬧為什麼變得這麼普遍?第二章:孩子哭鬧的真正目的在這一章,你會看到一個因為早餐的麥片而哭鬧不停的孩子。媽媽認為,是因為她煮的麥片不合孩子的口味,所以孩子才哭鬧。但是對於孩子,麥片只是一個工具,他只想達到自己的目的。早餐、幼稚園、玩具是一個舞臺,他可以在上面盡情表演,讓大人把注意力都放在他身上。想要控制大人,這才是隱藏在孩子哭鬧背後的真正目的。喬伊到底想要什麼?原來是父母在「鼓勵」孩子哭鬧!第三章:先改變你回應孩子哭鬧的方式當孩子哭鬧時,最重要的回應方式是:設立並執行合理的後果。要改變孩子的哭鬧,你必須先改變你的回應方式。假設孩子要看一個並不適合他看的電視節目,你拒絕了他,孩子因此而哭鬧,那麼等著孩子的合理後果是什麼?如何用設立合理後果的方法來解決這個經常在家裡發生的哭鬧事件?要怎麼做才能讓你的回應奏效?請帶著這些問題閱讀本章。專制、縱容、民主,你對孩子是哪一種態度?針對哭鬧設立的三種合理後果一、第一種後果:當孩子在公共場所哭鬧時,父母把孩子帶離現場。二、第二種後果:在非公共場所,例如家裡,哭鬧耍賴的孩子應該完全被忽略,根本不要理睬他。三、第三種後果:父母事先說明,會對任何哭鬧說「不行」。讓後果奏效案例學習發生在餐廳裡的哭鬧為看電視而哭鬧在實施後果時保持中立的態度什麼是中立的態度案例學習:為不吃飯而哭鬧行動起來!重點提示:好的回應方式和不好的回應方式第四章:用尊重孩子的方式對孩子果斷說「不」前一章的方法是教你在孩子哭鬧時,不要理會他,這只是第一步;我們必須用雙贏的方法來糾正孩子的不當行為,一勞永逸地消除問題。這就需要你用堅定而尊重的溝通方式重建孩子跟你之間的溝通。隨著孩子一天天長大,孩子的問題也越來越多,你們之間的話題不再只是吃喝拉撒、哭哭笑笑或做遊戲,到那時,你會發現這個方法是多麼寶貴。請再往前走一步:重建孩子跟你之間的溝通什麼是堅定而尊重的「溝通公式」?案例學習發生在放學回家路上的哭鬧為逃避收拾自己的房間而哭鬧父母用尊重孩子的方式向孩子說「不」,才能和孩子建立健康的親子關係麥克的啟示:建立對的溝通方式,越早越好第五章:消除哭鬧的最佳辦法:讓孩子為家庭做貢獻!哭鬧、做家事、歸屬感,這三者之間有關係嗎?難道讓孩子洗個碗、倒個垃圾,他就不哭鬧了?這聽起來有點奇怪。但如果你能領會孩子是用哭鬧來找到他在家裡的位置,讓他感到自己很受重視,那麼,這個方法就不難理解了。孩子為家庭做貢獻的熱情到哪裡去了呢?如何引導孩子用積極的方式獲得歸屬感用設立後果的方法,教孩子為家庭做貢獻拒絕權力鬥爭的遊戲,開啟合作之門把孩子的零用錢當作後果會非常有效給你更多的方法向孩子傳達做貢獻的概念第六章:14天讓孩子不再哭鬧的教育計畫當你讀到這一章時,你已經對本書的理念和回應哭鬧的三大方式有了一定的理解,也開始認同我們的理念,但如果只是想想而不行動起來,那麼什麼都不會改變。為了提醒、督促你練習本書的方法,並引導你做得更好,我們為你準備了屬於你的工作手冊——溝通技巧會讓你更靈活,測驗題讓你去思考各種不同哭鬧的情況,日記幫你記下孩子和你的每一個進步。記住,這是屬於你和孩子共同的書。只有馬上行動,孩子才會不再哭鬧!需要記住的關鍵句型:教你如何與孩子正確溝通自測題:當孩子哭鬧時,你是被動反應還是主動回應?引導父母和孩子進入有效溝通的卡片遊戲魔鏡、魔鏡:針對父母與孩子的換位思考遊戲14天讓孩子不再哭鬧的教育計畫

| 書名 / | 孩子動不動就哭鬧, 媽媽怎麼辦? (新版) |

|---|---|

| 作者 / | Audrey Ricker Carolyn Crowder |

| 簡介 / | 孩子動不動就哭鬧, 媽媽怎麼辦? (新版):[內容大綱]3步驟終結孩子動不動就哭鬧的惱人養育問題‧「哭鬧」是父母諸多教養困境的麻煩之一。本書將這個問題放大檢視,以「小題 |

| 出版社 / | 人類文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | |

| ISBN10 / | 5443022431 |

| EAN / | 4715443022439 |

| 誠品26碼 / | 2680820504001 |

| 頁數 / | 208 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 23X17CM |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 【目 錄】

《孩子動不動就哭鬧,媽媽有辦法》入手指南

導言:每一次哭鬧都是改正孩子不良行為的最好機會

孩子動不動就哭鬧,任何時間、任何地點,有原因的、沒原因的,都會隨時來上一場「哭鬧大戲」。問問自己,孩子為什麼要哭鬧?哭鬧會對孩子產生什麼不良影響?當孩子哭鬧時,我能不能有更好的處理方法?之前的方式錯在哪裡?

本書就是要幫你尋找這些問題的答案,並給你一個看待哭鬧的全新視角。

本書將教你終結哭鬧的三個方法

一、在第一時間用合理的後果回應哭鬧

二、用尊重孩子的方式果斷對孩子說「不」

三、消除哭鬧的最佳方法:讓孩子為家庭做出貢獻!

怎樣閱讀本書

為了讓你快速了解本書的內容,針對哭鬧,本書將回答以下七大問題:

‧哭鬧究竟是一種什麼行為?

‧哭鬧會對孩子產生哪些消極的影響?

‧孩子哭鬧的目的是什麼?

‧父母處理哭鬧時的錯誤做法有哪些,錯在哪裡?

‧有效制止孩子哭鬧的辦法有哪些?

‧如何教會孩子有禮貌地提出要求,而不是哭鬧?

‧ 為什麼教會孩子為家庭做出貢獻對解決哭鬧很重要?

‧

兩個失敗案例之一:我要喝牛奶!

兩個失敗案例之二:在公共場所大哭大鬧

第一章:為哭鬧下一個定義

哭鬧是孩子為了達到目的而使用的一種手段,就是這麼簡單——它就是孩子操縱父母的手段。孩子哭鬧不僅會讓父母感到無奈、憤怒、抓狂,更會為孩子帶來不好的影響。經常性的哭鬧會導致孩子形成自卑自憐的性格。比起屈服與讓步,我們需要學會用完全不同的方式來回應孩子的哭鬧。

哭鬧是從哪一天開始的?

哭鬧對孩子和家長的負面影響

哭鬧的其他傷害

哭鬧有哪些模式?

一、細節引發的哭鬧

二、談判性的哭鬧

三、絕望的哭鬧

四、自憐式的哭鬧

五、戲劇化的哭鬧

父母屈從於孩子哭鬧,只會更糟

孩子遇到什麼事會哭鬧?

進一步思考:哭鬧為什麼變得這麼普遍?

哭鬧是從哪一天開始的?

當我們要求父母為哭鬧下一個定義時,我們往往聽到這樣的答案:

「不停地乞求,簡直要把我弄瘋了……」

「哭哭啼啼、嗚嗚咽咽,讓我覺得很對不起他……」

「一旦哭鬧開始,我就知道除非我讓步,否則他就會沒完沒了……」

這些父母是在描述,對他們而言哭鬧是什麼。父母已經認識到哭鬧擾亂了他們內心的平靜,讓他們感到自己被操縱了。但這還不夠,我們需要知道,哭鬧是孩子為了達到目的而使用的一種手段。就是這麼簡單——它就是孩子用來操縱父母的手段。特別是孩子當眾哭鬧時,大人會感到尷尬,就像導言裡在出租店的爸爸一樣,覺得自己被孩子打敗了,並因此而變得憤怒、怨聲連連。

下面我們來回憶一下,孩子會如何哭鬧。

‧埋怨爸爸媽媽,那語調特別容易讓人生氣。

‧為了讓爸爸媽媽覺得自己過得不夠好,故意說出一些自己好像是個可憐蟲的話。比如他會說:「每個同學都穿這種鞋,我為什麼不能?要是穿上你給我買的那雙鞋去學校,我會顯得非常滑稽,同學們都會笑話我。」

‧撅嘴巴、擠鼻子,總之是做出顯得非常痛苦的面部表情,加上流眼淚、抽泣。

‧使用肢體語言,比如肩膀下垂,頭低著,雙手拉著你拚命向你乞求。

‧大聲地、沒完沒了地要求。特別是在公共場所,孩子知道其他人在看著你,他在等著讓你難堪。

孩子並不是天生就知道如何哭鬧的。通常,他是在小時候偶然發現它的。孩子從兄弟姐妹、電視節目裡的孩子、幼稚園的小朋友那裡——有時候甚至是從爸爸媽媽那裡聽到了哭鬧。在成人世界裡,哭鬧還經常披上了抱怨的外衣,比如,媽媽會這麼對爸爸說::「看看我每天為你做了多少事,而我就讓你為我做這麼一點點,你都不願意……」

有一天,孩子自己嘗試了一下哭鬧,並很快就發現這招很管用——只要他堅持的時間夠長。他知道,最終父母一定會因為精疲力竭而投降的!於是,哭鬧開始了。

哭鬧對孩子和家長的負面影響

(案例)

媽媽一分鐘都不能離開

安妮有兩個孩子,一個是三歲的凱蒂,一個是六歲的庫爾特。當哥哥庫爾特白天忙著上學和踢足球時,小凱蒂卻在家裡一刻不停地哭鬧。每當媽媽想把懷裡的凱蒂放下,走開一會兒去做點別的事情時,凱蒂就開始哼哼唧唧和抱怨。

「我不想讓你們覺得是我不跟孩子玩,但是即便我去把衣服從烘乾機裡拿出來,她也要哭鬧。這讓我覺得糟透了。」安妮嘆氣說,「兒科醫生說凱蒂有分離的焦慮,隨著年齡的增長這種焦慮就會消失,但是我已經無法再忍受這種哭鬧了。」

安妮和她的丈夫現在感到非常失望。為了嘗試改善凱蒂鬧情緒的狀況,讓她快樂一些,去年夏天他們特地和凱蒂一起做了很多有意思的事情。他們一起去了海邊和動物園,玩了很多的遊戲,但是凱蒂自始至終都在哭鬧,除非媽媽能夠陪著她,給她百分之百的關注。「即使我跟別人講話,她都要哭哭啼啼。」安妮傾訴道。

安妮認為,一定是自己在凱蒂的嬰兒時期忽略了她,所以她才會這麼依賴自己。「可能是我跟她哥哥庫爾特相處的時間太長了,凱蒂因此受到了傷害。」她這麼推測。同時,安妮也想弄清楚,自己是不是沒有能力好好養育這兩個孩子。

她注意到她的鄰居有三個孩子,包括一個跟凱蒂年紀相仿卻很少哭鬧的女兒。安妮很想知道她的鄰居是怎麼做的,對自己女兒的情況又有什麼建議。「我本來可以跟鄰居在後院好好談談,而且我們已經開始了。但凱蒂在一旁一直想讓我抱她,我都感到不好意思了。」

安妮覺得很疲憊::「我為凱蒂做了那麼多。我大部分的時間都是在照顧她的飲食起居。我甚至都沒去看過一場電影,因為我一離開家她就會徹底垮掉。有一個總是要這要那的孩子,我究竟該怎麼辦啊?」

(案例結束)

凱蒂是在用哭鬧來達到自己的目的。在我們看來,她採用了一種錯誤的方式來尋找歸屬感。就像大人一樣,凱蒂也需要感覺到她在這個家裡佔有一席之地。她會用某種方法來找到屬於自己的位置,這種方式也許是建設性的,也可能是破壞性的。

哭鬧讓凱蒂覺得自己很重要,她已經學會哼哼唧唧、依賴他人,做家中永遠的「寶寶」,這些甚至成為她在這個家庭中生活的基本方式。她藉由控制大人來找到她在家裡的位置。正因為如此,在第五章中我們將會向你解釋,鼓勵孩子幫助家人、承擔責任和為家人著想,對於制止哭鬧是多麼重要。

現在,我們要告訴你的是,凱蒂在用軟弱控制她的家人。哭鬧能幫助她得到她想要的,並且讓她覺得自己很強大。對孩子來說,能激怒大人、讓大人回擊並最終屈服是一件很有趣的事。

父母錯誤的回應方式只會使凱蒂的哭鬧更嚴重,只要他們還這麼做,凱蒂就會繼續哭鬧。對凱蒂來說,父母的讓步代表她有能力。凱蒂知道,其實媽媽也不確定接下來到底要做什麼,她用自己的軟弱,還有媽媽的沒自信來達到自己的目的。因為媽媽已經開始懷疑自己為人父母的能力了。

父母面對孩子哭鬧時的錯誤反應:

‧屈服、讓步,最後滿足孩子的要求

‧表現得很惱火

‧表現出憤怒或不滿意

‧報復孩子

不過,不要誤解——我們不是說凱蒂為了要證明自己的重要性和能力,想出這些點子並故意這麼做的。她只是偶然發現這些行為能達到目的,所以只要這個方法管用,她就會不停地使用。這就是為什麼父母的回應方式對於改變哭鬧非常重要。

如果父母縱容孩子繼續這樣做,尋找歸屬感的錯誤方式會伴隨著凱蒂,直至她長大成人,並成為她的生活方式。她會透過哭鬧來操縱別人,並藉此成為人們關注的焦點,這些都會阻礙她取得成功,讓她沒有機會去認識朋友,建立起固定的社交圈。

她一生都會感覺自己被別人傷害了,因為她永遠也學不會獨立和直截了當。更糟糕的是,她永遠也學不會如何理解別人的感受和處境。

也有一些孩子,隨著他們漸漸長大,真的就不再哭鬧了,但這只是特例,絕對沒有普遍性。要是沒有父母的干預和引導,孩子往往不會自覺改正自己的行為。那些自動放棄哭鬧的孩子,通常是因為他們找到了更為有效的方法,可是這些方法卻往往不具有建設性,只會讓問題更嚴重。他們會轉而採取更危險的行為,比如撒謊、偷竊甚至離家出走。他們為了獲得關注(現在,他們已經不能透過哭鬧來得到它了),甚至會做出傷害自己的行為,例如抽菸和酗酒等。

有時候,孩子不哭鬧了,是因為其他孩子喜歡模仿、取笑他,但是千萬不要認為大人也可以使用這個方法。如果你把模仿孩子的壞行為當作管教孩子的手段,這樣只會傷害孩子,並且也是在教孩子,他也可以把報復當作武器。

記住:

大人永遠都不應該模仿孩子哭鬧。

嘲笑、諷刺,只會讓你和孩子報復來、報復去。

哭鬧有哪些模式?

哭鬧有很多種形式,看看你能認出下面的哪幾種。

一、細節引發的哭鬧

「媽媽,你說過的,如果我在你打電話時表現良好,我就可以玩兩局小金魚遊戲、一局接力棒遊戲和讀兩遍小美人魚的故事。而我剛才表現得很好,對不對?」

媽媽在打電話時,為了讓孩子守規矩而做了承諾,現在小女孩把它背了出來。這位媽媽犯了嚴重的錯誤,就是試圖用賄賂來控制女兒。現在她面臨著一項艱巨的任務,就是兌現承諾。她的女兒已經開始哼哼唧唧,準備大鬧一場了。

二、談判性的哭鬧

「我想要那個新的遊戲卡。我保證,如果你買給我的話,我會在週日晚上做完所有的家庭作業。」在你已經告訴孩子「不行」之後,孩子承諾好好表現,用來交換他想要的東西。他想用談判讓你筋疲力盡。即使看起來孩子提出了合理的解決辦法,但其實哭鬧正在悄悄升級。

三、絕望的哭鬧

「求求你買那套衣服給我吧,我要穿著它參加學校的舞會,我必須穿著它,否則其他人都會認為我很怪異的。我不可能穿你買給我的那件!」孩子表達了他的擔憂,並依賴父母解決。其中隱含的意思是:為了讓自己的孩子成為小夥伴中的一員,不會因為與眾不同而丟臉,「好」父母會滿足孩子;只有「壞」父母才不那麼關心孩子,在孩子受罪時不願意掏錢買單。

四、自憐式的哭鬧

「我不想去踢球,因為我就是踢不好嘛。」做父母的對此感到很無助,並且內疚。他們不知道該說什麼或做什麼,來回應孩子。如果他們同意孩子的請求,就等於承認孩子是有問題的;如果不同意,堅持要孩子去,又擔心會把孩子引上失敗之路,讓孩子遭受挫敗。他們真是左右為難。當父母不知道該怎麼辦時,就會允許孩子為所欲為。

五、戲劇化的哭鬧

幾乎所有的哭鬧都有點像在演戲。「這個週末我得去瓊斯阿姨家拿回忘在那裡的毛衣。潔西卡想借那件毛衣,她過兩天演出時要用,如果我不幫她去拿的話,她就再也不當我是朋友了!」此類的抱怨會迅速演變成頂嘴、命令。比如::「你現在就要帶我去,我真的需要。你從來都不為我著想,這件事對我來說很重要,你為什麼不為我做?」為了讓孩子閉上嘴巴,父母常常任由孩子操縱。

以上例子都是針對那些年齡較大的、語言表達能力較強的孩子而言;不太會說話的孩子也有自己的一套辦法,會用嗚咽、抽泣和哭喊等一連串的方法來達到目的。不管怎樣,這些都是哭鬧。

父母屈從於孩子哭鬧,只會更糟

很多人會說,在前面提到的凱蒂的例子中,大人應該讓步,因為凱蒂真的在哭,她需要媽媽,想跟媽媽一起度過美好的時光。像凱蒂的媽媽安妮這樣的上班族媽媽可能認為,平時上班很忙,和孩子在一起的時間又少,對孩子的哭鬧做出讓步能讓她們減少一些內疚感。

但是請你注意,在媽媽滿足了凱蒂的需要之後,問題並沒有消失。事實上,凱蒂的哭鬧是有增無減。「我跟凱蒂在一起的時間越多,她就越依賴我,完全不能一個人玩一會兒。我不知道還能做些什麼,因為哭鬧和抽泣每次都能打敗我。我感覺糟透了。」

現在,問題不是安妮給孩子的時間太少了,或者她是一個不合格的媽媽,而是她被罪惡感拖累了,而且不知道如何走出困境。即使從道理上講安妮明白這一點,但她的反應還是表明,她認為哭鬧是合理的求助,作為媽媽她無法置之不理。

父母的讓步只會讓哭鬧持續,因為孩子已經知道,只要他堅持的時間夠長,哭的聲音夠大,父母最終會屈服的。隨著孩子越來越擅長哭鬧,他的技巧會日趨精湛。因此,我們需要學會用完全不同的方式來回應孩子的哭鬧。我們經常在大喊大叫、長篇大論或者嘲笑孩子後又做出讓步,而且還自認為我們已經管教過孩子了。這實在是自欺欺人。

孩子遇到什麼事會哭鬧?

大多數父母在養育孩子時都曾遇到同樣的問題。在某些特定的情況下,幾乎每個孩子都會哭鬧,下面是我們總結的「孩子遇到什麼事會哭鬧」的最普遍問題。

被限制看電視和玩電腦的時間。

睡覺的時間到了,不肯睡。

起床的時間到了,賴床。

不好好穿衣服。

不好好吃飯。

不肯跟別的小朋友分享玩具或別的東西。

非要去某個不能去的地方或偏偏不想去某個地方。

不能和保姆好好相處。

坐爸爸媽媽的車子時,一定要坐在前面。

不肯幫忙做家事。

不好好做家庭作業。

當然,這不是所有引起哭鬧的問題清單,但我們相信,大多數人絕對都經歷過。我們在思考:哭鬧為什麼變得這麼普遍?

進一步思考:哭鬧為什麼變得這麼普遍?

當人們懷念起過去養育孩子的美好時光時,通常談論的是專制的管教方法。過去人們信奉「對於孩子,只看他在做什麼,別相信他所說的」,在這樣的背景下,專制的管教方法曾經很有效。在那個教養的「黃金期」,大人決定一切(通常,父親的地位最高),而且會用打屁股、訓斥、羞辱和懲罰來管教孩子。諷刺的是,我們大多數人都是被這種方式養育成人的,我們不想讓我們的孩子也經歷同樣嚴厲的家長制權威。因為在這種模式下,孩子按照父母所說的去做,只是因為害怕父母。

隨著一個更為寬容、自由的社會出現,許多父母開始採取與專制的管教方法完全相反的方式來養育孩子,可是他們難免矯枉過正,越來越嬌慣孩子。而孩子也開始維護自己的權利,認為自己不應該忍受打罵。我們甚至還會看到這樣的情況出現:孩子因為挨打而跟父母對簿公堂,要跟父母斷絕關係。

於此同時,社會其他方面的變化也影響到親子關係,尤其大眾媒體的發達,各式各樣的廣告隨處可見。製造商和廣告商把孩子當作某些產品的主要訴求目標,這些都成為「哭鬧遊戲」的導火線。

‧女學生覺得她們必須擁有某種髮型、衣服和身材,不然不會被同伴所接受。

‧孩子指定要吃某個品牌的麥片粥,只因為某個卡通人物也「吃」這一種。

‧大多數孩子都想要最新系列的書籍、CD、背包,並熱衷於收集遊戲、電影的周邊產品,比如遊戲、電影裡人物的玩偶、卡片等。這些合法的產品組成了哭鬧的「槍林彈雨」,一直與孩子 「共同進退」。

‧大一點的男孩通常想連續打好幾個小時的電玩遊戲。

‧青少年則想要球鞋、運動服或其他裝備,它們都是由體育明星或娛樂明星代言的。

‧所有的孩子都不願拿下他們的耳機,不管是基於什麼原因。

孩子們堅信,要向大家看齊,就必須擁有某種產品,不然他們會永無休止地哭鬧,直到父母買給他們。現在的孩子看了太多的電視、影片,接觸了太多的流行文化,爭相效仿不好的行為。所有這些都會引發父母跟孩子之間的問題。(事實上,美國兒科協會最近建議父母把電視和電腦從孩子的臥室裡搬走。)

不過,當有人(特別是專家)告訴父母,廣告和媒體的狂轟濫炸,會引發孩子的哭鬧以及其他不良行為時,父母會有什麼反應?會不會把這些都歸咎於電視?有些專家聲稱,研究顯示孩子的不良行為和電視或電影中的暴力有關,但是缺乏明確的證據,所以我們更傾向於從找到孩子哭鬧的目的著手——它能帶給孩子什麼?這一點,我們將在接下來的第二章詳細解釋。

我們認為鋪天蓋地的電視、廣告,確實增加了教育孩子的難度,但是父母對孩子的影響依然是最大的,即使是在孩子的青春期。對那些由媒體所帶來的消極影響,最佳的回應方式就是你跟孩子建立起深厚的、相互尊重的關係。孩子的生活需要有堅實的基礎,明白什麼是正確的,什麼是對他有利的,這些都只能由你來提供,而不是那些廣告。

「當你哭鬧著要這要那時,是你自己決定這麼做的」——要果斷地告訴孩子這一點。為自己的行為找藉口,對你和孩子都沒有好處;孩子絕不僅僅是什麼「壞」文化的犧牲品,如果你真的這麼認為,對你的孩子其實是很不尊重的。孩子哭鬧,就是因為這招很管用,而不是因為孩子在電視中看到了這樣的例子。

記住:

對孩子影響最大的,不是電視,也不是廣告,而是父母的一舉一動。父母要向孩子清楚地解釋什麼是真正重要的,什麼是整個家庭共同堅守的價值觀。

「孩子是有樣學樣」,這不能成為哭鬧的藉口。「孩子只是在模仿他在電視裡看到的行為」,如果我們採取這種態度,就是在為自己和孩子推卸責任。這種想法沒有強調每個人要對自己的行為負責,更沒有鼓勵家長和孩子一起努力來改變現狀。

作為家長,你自己對媒體的反應又如何呢?你是不是在看了電視廣告之後,就縱容自己去亂買一氣?如果你這樣做,孩子也會跟著做。你知道你的孩子每天在看、在聽什麼嗎?為孩子解讀他每天從外界接受的大量資訊,在需要時設立行為標準,為他們做出判斷,這是家長的責任。

那些被好好教育的孩子面對媒體的狂轟濫炸或同伴的壓力時,不會那麼不堪一擊,因為父母已經教過他們如何去抵擋廣告的控制。即便物質生活上不那麼充裕,他們依舊感覺良好。這些孩子非常清楚「他們是誰」、「他們屬於哪裡」,他們不需要擁有特別的玩具或印著某種商標的鞋子。有時候,父母買這些東西好像是用來代替自己跟孩子相處的時間。但真正好的教養方式,其實是付出大量的時間。

很多父母縱容孩子,結果製造出沒有人願意理睬的「暴君」。他們一直為滿足孩子的需要而忙碌著,也不去追問他的需求是否合理;為了家庭的和平,一味地縱容和溺愛孩子。令人難過的是,縱容並不會獲得永遠的和睦。不久,壞的行為又開始了。對孩子來說,哭鬧很管用,為什麼要放棄呢?

很多父母害怕承擔主導者的責任,也不願為孩子的行為設立界限並解釋給孩子聽——或者他們只是不知道該如何去做,因為在他們自己小的時候沒人這樣教過他們。不得不承認,我們在養育自己的孩子時,很容易回憶起小時候父母對待我們的方式,然後用那一套再去對待自己的孩子。

改變是困難的。有時候,父母會說自己懶得和孩子爭論,或者因為太忙了,而沒空去教育孩子,這樣的理由實在是太過牽強。面對哭鬧,大部分父母都是在被動反應——他們需要以培養一個負責任的成年人為最終目標,為教養制訂一個總體規劃。

第二章:孩子哭鬧的真正目的

在這一章,你會看到一個因為早餐的麥片而哭鬧不停的孩子。媽媽認為,是因為她煮的麥片不合孩子的口味,所以孩子才哭鬧。但是對於孩子,麥片只是一個工具,他只想達到自己的目的。早餐、幼稚園、玩具是一個舞臺,他可以在上面盡情表演,讓大人把注意力都放在他身上。想要控制大人,這才是隱藏在孩子哭鬧背後的真正目的。

喬伊到底想要什麼?

孩子哭鬧,不是因為他們想聽自己發出的那些噪音,他們都是有計畫的。下面的例子就能說明這一點。

(案例)

為早餐的麥片而哭鬧

桑迪有一個四歲的兒子,叫喬伊。她發現自己在和喬伊的鬥爭中很難取勝,大多數時候只能任其妄為。有一天,喬伊的奶奶正好來家裡做客,整整一天,這兩個大人想盡了一切辦法去滿足、遷就、取悅喬伊。

奶奶才剛來了一會兒,喬伊就已經開始哭鬧了。首先他對早餐很不滿意,因為他最愛吃的那種麥片吃完了,而且他完全不想去嘗試其他種類。奶奶站出來解決這個問題,她急匆匆地跑到商店買了麥片回來給他吃。才吃了幾口,喬伊又放下湯匙哭鬧,因為奶奶買的也不是他想要的。

奶奶和媽媽又為他準備了麵包和雞蛋,他還是不滿意,他統統不想要。媽媽和奶奶認為,喬伊一定是哪裡不舒服,因為只有這樣才能解釋他的情緒為什麼這麼壞。

去幼稚園的時間到了,喬伊哭著不想去,奶奶猜他是想跟自己一起待在家裡……所以他真的就被留在家裡了。

在這一天剩下來的時間裡,兩個女人都在試著哄喬伊高興,但是她們的努力完全白費了。即使是去商場給喬伊買了他很久前就想要的玩具,或者在他最喜歡的速食店吃飯,都沒能讓他停止哭鬧。但是,因為他一直沒有大發脾氣,媽媽和奶奶還覺得「今天真是不錯的一天呢」!

(案例結束)

和大多數父母一樣,媽媽相信喬伊的要求是合理的。孩子需要吃早餐,一個好媽媽就應該提供早餐;如果孩子只想吃那一種麥片,一個好媽媽就該給他準備那一種麥片。你得一個接一個地應付著。

媽媽並沒有注意到,她和孩子相處時,她變得緊張兮兮的,並且幾乎把精力全部放在孩子身上;媽媽更沒有注意到,自己正在教孩子學會苛刻、挑剔,並且無視別人的感受。

媽媽認為,是因為她買的麥片不合喬伊的口味,所以喬伊才哭鬧。但是對於喬伊,麥片只是一個工具,他可以利用它來獲得關注,並強化他那種錯誤的歸屬感。當奶奶跑去商店為他買了別種麥片時,他更感到自己的重要性。

早餐、幼稚園、玩具是一個舞臺,喬伊可以在上面盡情表演,讓大人把注意力都放在他身上。想要控制大人,這才是隱藏在孩子哭鬧背後的真正目的。他們哭鬧,不是因為壞,而是因為哭鬧能讓他們覺得有控制權,並且能達到目的。

媽媽和奶奶沒能教會喬伊,要考慮自己的行為會對別人造成什麼影響。要懂得為別人著想,孩子必須具備理解他人感受的能力,在與家人的相處中學會如何付出和如何獲得。

孩子並不知道,換位思考與相互配合能給予他們更融洽的關係,也能帶給他們更多的滿足感和歸屬感。那些縱容孩子哭鬧的家長事實上正在蒙蔽孩子,讓孩子喪失了在家裡找到自己位置的機會,所以我們才說,原來是父母在「鼓勵」孩子哭鬧!

原來是父母在「鼓勵」孩子哭鬧!

像喬伊這樣的孩子還沒有機會認識到,其實世界上還有別的方法——為家庭做貢獻,能讓他覺得自己在家裡很重要,因為他一生下來就被嬌慣著。很多父母都會犯同樣的錯誤,他們認為用不著期望孩子對家庭有所貢獻。「孩子還太小而不能幫忙,還不能替爸爸媽媽著想」,這樣的想法絕對有百害而無一利。

每個孩子都要為維護家庭日常運轉而出力,那些統統由父母來承擔的家務(洗衣服、做飯、打掃、倒垃圾等),可以分給孩子一些,哪怕是給最小的孩子。

當我們阻止孩子幫我們倒垃圾,或者幫我們洗碗盤時,我們是在否定孩子為家庭做貢獻的努力。還有更糟糕的,我們是在製造這樣一種局面,「鼓勵」孩子設法用哭鬧來獲得關注和控制他人。

處於防守方的父母確實很不容易了,他們每天都是拖著疲憊的身體,帶著挫敗感和工作壓力回到家裡,哪還有什麼好心情,更別提面帶微笑、充滿耐心地去鼓勵孩子為家庭做事了。對他們來說,做晚飯時把孩子放在電視機前更方便一些。然而,他們疲憊或洩氣的狀態,不僅妨礙了他們教育孩子,而且正在製造更麻煩的問題。

一個小孩不可能完美地完成任務,但父母放手讓他去做,遠比剝奪他嘗試的機會要好得多。父母做事時把孩子撇到一邊,這樣孩子肯定無法擁有為別人著想的能力和合作意識。父母的目標應該是讓每個孩子都堅信::「這個家少了我就不行!」

我們認為,如果大人能以鼓勵孩子做出貢獻的方式教育孩子,而不是一味告訴孩子「你們太小,什麼都不會,只會幫倒忙」,那麼像哭鬧這類不當的行為就會大大減少。

但是我們要怎樣達到這個目的呢?記住我們告訴你的三種方式,它們能幫你大大減少孩子哭鬧的次數。

1.對任何年齡的孩子都可以使用合理的後果這個方法,而且孩子一哭鬧就要立即執行,並堅持到底,做到前後一致。

2.當你想跟孩子進行一次真正有效的對話,討論那些特別困擾你的行為時,可以使用堅定而尊重的「溝通公式」,見第98頁。

3.做出貢獻不僅是一種技巧,它更是一種生活方式、一種生活態度。父母要做的,比只是允許孩子做家事要多得多;父母需要懷著一顆期待的心,讓孩子用各種方式參與家庭事務。

和導言中說的一樣,上述三種方式可以靈活運用。每個家庭成員都為家庭的運轉做出貢獻,這是家庭和諧的基礎。合理的後果和堅定而尊重的溝通互相搭配,加上鼓勵孩子為家庭做出貢獻,會形成穩定的教養風格。

讓我們開始吧,看看當孩子哭鬧時,大人所做出的反應有哪些是錯誤的、哪些是正確的,怎樣做才能有效制止孩子哭鬧。