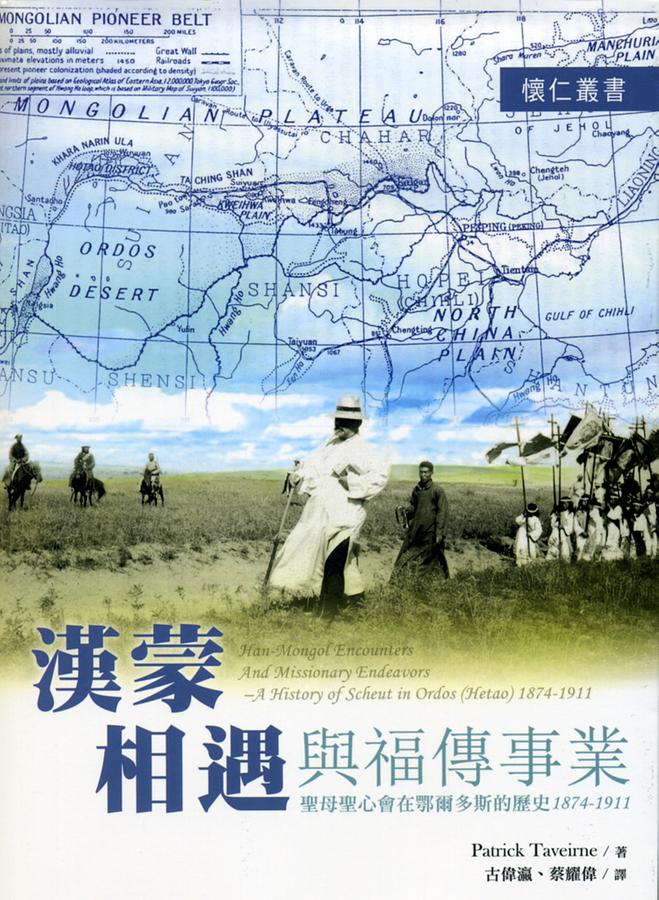

Han-Mongol Encounters And Missionary Endeavors – A History of Scheut in Ordos(Hetao)1874-1911

| 作者 | Patrick Taveirne |

|---|---|

| 出版社 | 光啓文化事業 |

| 商品描述 | 漢蒙相遇與福傳事業:本書追溯比利時聖母聖心會在歐洲殖民主義高潮及清王朝崩潰期間,蒙漢交界地帶的生態、地緣政治、社會經濟及族群文化等脈絡中的歷史。我們將敘及1862年 |

| 作者 | Patrick Taveirne |

|---|---|

| 出版社 | 光啓文化事業 |

| 商品描述 | 漢蒙相遇與福傳事業:本書追溯比利時聖母聖心會在歐洲殖民主義高潮及清王朝崩潰期間,蒙漢交界地帶的生態、地緣政治、社會經濟及族群文化等脈絡中的歷史。我們將敘及1862年 |

內容簡介 本書追溯比利時聖母聖心會在歐洲殖民主義高潮及清王朝崩潰期間,蒙漢交界地帶的生態、地緣政治、社會經濟及族群文化等脈絡中的歷史。我們將敘及1862年聖母聖心會的誕生,直到1912年清王朝的終結。本研究論述了塞外黃河河套沿岸的西南蒙古宗座代牧區,從1840年代遣使會傳教活動到1870年代司各特會士接手後近四十年的福傳事業。作者概述了鄂爾多斯蒙古人在清帝國統治下,以及基督宗教傳道團在歐洲國家脈絡下的歷史發展。不僅處理傳道團的歐洲背景、教會聖統及修會的雙重組織,也處理母國及海外傳教田野的關係、晚清社會經濟脈絡中的傳教動機,以及在地化天主教社區的生活型態。另外,鄂爾多斯草原的沙漠化、內蒙古民間義和團運動對於聖母聖心會及在地教會發展所造成的後果及影響,也都在本書中娓娓道來。閱讀本書至少會在三方面有進一步的了解:十九世紀歐洲天主教會的情況,清末民初塞外民族的生活風貎以及聖母聖心會在鄂爾多斯的傳教過程。

作者介紹 ■作者簡介Patrick Taveirne南懷仁文化協會 編是於1982年由比利時聖母聖心會和魯汶大學共同創立。協會的目的是希望藉著研究、社會發展和教會內的合作計劃來發展與中國大陸的合作。2007年改名為南懷仁研究中心(Verbiest Institute),目前中心的董事成員有一半是魯汶大學的教授,也有聖母聖心會與仁愛兄弟會的成員。 中心自創立至今,一直致力於歷史研究,尤以中國和低地國家的關係史以及中國天主教教會史為研究重點;中心迄今已舉辦十次的學術會議(每三年舉辦一次),並將會議上發表的論文彙編成冊,出版了二十二本歷史方面的著作,列入為「魯汶中國研究」叢書。

產品目錄 前言005序言及鳴謝009緒論011序章:脆弱的平衡,失去的和諧029第一章:鄂爾多斯蒙古人與清帝國047從黃金氏族、黃教崇拜者到清朝屬國048元代的成吉思汗祖宗崇拜:從氏族祭祀到國家祀典049晚明蒙古的護持藏傳佛教050明清易代之際的蒙古人056清朝大君、蒙古王公、喇嘛和平民059帝國對蒙古人民的政策061帝國治理蒙古藩屬的機構063帝國對漢蒙、印藏及中亞形象的同化069因地而分的盟旗制072印藏佛教的自主發展076游牧經濟復甦及危機078獨貴龍運動081漢人移民:農人和商人081河套沿岸的漢人穆斯林聚落082從季節性遷徙到永久定居083從義倉到廳治086從邊境互市到草原上的旅蒙商087蒙古游牧場的長期租借089漢人地商的興起090城市與交通發展091內蒙古牧民、漢人農民和滿洲旗兵092蒙古人的認知:個人對主上的忠誠093漢人的認知:「封建」系譜學095滿人的認知:滿∕漢(旗∕民)分治097晚清政府對新疆、蒙古和西藏政策098小結103第二章:基督宗教傳道團與歐洲民族國家107羅馬天主教會110王室的保教權110教宗和傳信部112教團與修會113個別基督徒與基督徒社群117反教事件與中國禮儀之爭118啟蒙運動與傳道團的衰落120宣教特色與動機122基督新教傳道團125喀爾文派與敬虔派傳道團126福音網路與盎格魯─薩克遜傳道團128威廉.凱利和浸信傳道會129國教傳道會和克拉朋聯盟130倫敦傳道團與漢蒙聖經譯本131中國內地會與信心傳教134宣教特色與動機134沙俄正教傳道團137雅克薩(阿爾巴津)使團137彼得大帝與傳道團138烏拉─阿爾泰學與漢學研究的開端139大革命後的天主教會:斷裂與延續142法國大革命的衝擊142法、比革命與反自由主義運動144工業革命與社會問題147浪漫主義運動與天主教復興149敬拜革命與羅馬禮153天主教復興與海外傳教熱忱155大眾對傳道團的支持159全國性傳教機構的興起161傳教士心理162小結165第三章:長城以北:轉變之風169基督宗教在條約體系中的傳布170從清廷禁教到法國保護170從葡國保教權下的主教區到宗座代牧區181清帝國與低地國家185從朝貢體系到條約體系185利奧波德二世的個人動機186來自遠東的呼喚187從孤兒院到代牧區187第一批司各特傳教士189法國護照問題與條約體系192長城西北194看顧四散羊群的耶穌會、小兄弟會與遣使會194遣使會蒙古宗座代牧區198署理蒙古宗座代牧:從遣使會士到司各特傳教士206漢人群眾敵意的增長213在漢人基督世界之外,追尋蒙古傳教站220歸化城:蒙古城或中國城?222蒙古傳教站的變遷228從蒙古傳教站到漢人傳教站239內蒙古的教區劃分246小結253第四章:傳道花絮與組織成長:聖母聖心會257歐洲本土259地理與社會來源259培養溫床:小修院和中學262人文學科:從希臘、羅馬古典到方言文學與科學264新多瑪斯主義的興起與反現代主義266初學院269邁向司各特神學院272從宗教民族學到傳教學275故鄉的持續支援277在本土和遠方傳教區之間281旅程281通信283漢蒙傳教區284從居無定所到定居傳教284無所不通的雜學家285教宗至上主義者286基督禁欲的兵士288從反自由主義到反社會主義291從愛國主義到法蘭德斯激進主義294語言特殊論者與民俗學家299修會305從教區司鐸到修會自主派305引進雙重管理權307追尋傳教士靈修與組織文化311十年期滿離開傳教區316小結317第五章:社經禍難與傳教動機:愈顯主榮、拯救人靈321晚清蒙地放墾與新政322河套灌溉渠道的開發322官方放墾河套旗地326新政329從城市居民到牧人與農民:鄉村傳教事業333黃河沿岸的傳教站334長城沿邊的傳教站343天主教集體農場:自給自足的飛地?347晚期基督新教的鄉村傳教站354直接與間接傳教事業:緊張與優先順位356物質施捨與精神布施:間接傳教工作的優先順位360小結391第六章:族群文化萬花筒:蒙漢天主教社區393蒙古的脈絡:黑教、黃教與藍教師父393黑教師父395黃教師父396藍教師父400基督宗教教義的翻譯407蒙古基督徒社區的產前陣痛410蒙古天主教徒的在俗修會410服從天主教教誨及儀式412教會大堂對比於喇嘛寺413天主教信仰及大眾敬拜416蒙古人的朝聖,佛教節慶與教會慶節420天主教聖曆420朝聖421蒙古節日與天主教慶節422無視於飲食禁忌423天主教與蒙古人的通過儀禮426出生及童年426成年與婚姻427死亡儀式與葬禮428漢人的脈絡:道教徒、佛教徒、穆斯林與基督徒430白帽穆斯林432老天主教及其他教門433農牧交錯社會435儒家士大夫與司各特反傳統者436聖教的傳播437天主教入門與習俗440奉教440祭巾爭議441教堂對比於村莊寺廟442拒掛萬歲牌443漢人天主教社群445本地社會階序445天主教貞女447外顯姿態與自信449和民間宗教競爭451公共秩序與天主教紀律452年度下會454漢人節慶與宗教節日456漢人天主教日曆456漢人民間與天主教節慶456天主教與漢人的通過儀禮459出生及童年459反纏足460婚姻與成人462特利騰會議的《雖然》法令:頒布或不頒布?463死亡儀式與葬禮465小結468第七章:義和團:基督徒的厄運與戰鬥性473華北及南蒙古的改宗模式與衝突475義和團運動的起源與擴散486天然災害與外國滲透488令人不安的謠言與告示490集體降神、婦女的不潔與基督徒的驅魔494教民與非教民長久以來的緊張496列強之間高漲的競爭499沙俄的威脅與晚清改革501清廷猶豫不定的政策503忠於清廷蒙旗王公的反應506義和團旋風507屠殺507圍攻512驅逐5141901年的辛丑和約:分水嶺518司各特傳教士與和約518平羅教案:拯救婦女與嬰兒522地方賠款526集體賠款534司各特北京帳房計劃的失敗536血債538集體賠款中的法國貸款539傳教士的戰鬥性542從司各特會到本地教會544朝向近代傳教方法545小結546終章:從外國傳道團灰燼中萌芽的本地教會549教會聖統與法國保教權549被摒除於科舉考試之外555從帝國到民族國家:宗教自由556徵引書目559附件1.西南蒙古宗座代牧區聖母聖心會傳教士5932.傳教士家庭背景6003.西南蒙古司各特傳教士的社會分層6064.教區學院(中學)6075.小修院6116.西南蒙古宗座代牧區基督徒社群發展(1883-1912)6137.聖嬰會在西南蒙古宗座代牧區(1886-1912)616重要名詞索引618

| 書名 / | 漢蒙相遇與福傳事業 |

|---|---|

| 作者 / | Patrick Taveirne |

| 簡介 / | 漢蒙相遇與福傳事業:本書追溯比利時聖母聖心會在歐洲殖民主義高潮及清王朝崩潰期間,蒙漢交界地帶的生態、地緣政治、社會經濟及族群文化等脈絡中的歷史。我們將敘及1862年 |

| 出版社 / | 光啓文化事業 |

| ISBN13 / | 9789575467326 |

| ISBN10 / | 9575467329 |

| EAN / | 9789575467326 |

| 誠品26碼 / | 2680718918002 |

| 頁數 / | 656 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 1982年聖母聖心會同意與魯汶大學合作成立南懷仁文化協會,並且參與中比

關係的歷史研究,特別是聖母聖心會在內蒙古的工作。當年五月我去了一趟北京

,參訪社科院並會晤院長宦薌及趙復三教授,我告知我們的計畫並尋求未來合作

的可能性,他們表示有興趣合作,不過卻表達了在中國還不曾做過這樣的研究,

他們很驚訝地知道我們早已讀過戴學稷於1960年代在《歷史研究》當中出版的一系列文章,戴在文章中用非常負面的角度批評聖母聖心會在內蒙古一帶的工作。當時我們修會的一位蒙文專家──司律義神父(Henry Serruys),那時他住在美國,從美國寄了一些戴學稷的文章給我。當年我在羅馬任聖母聖心會副總會長,於是我將那些文章寄給一些曾來華的老傳教士,並詢問他們的意見,包括:顧維德(Paul Coucke)、文寶峰(Henry Van Boven)、裴德思(Frans Peeters)、萬廣禮(Dries Van Coillie)。在我的要求之下,他們根據自身在中國的經驗,以聖母聖心會來華傳教士的角度,寫下了對戴學稷文章的回應。戴學稷在文章中引用了很多的教會文獻,其中有些是用拉丁文或甚至是法文寫成的,我們推測他們一定是要求綏遠的中國神父協助翻譯,不過我深深感受到戴對歷史事實的詮釋充滿了意識型態與偏見,我們需要的是更多的學術研究,才能達到更客觀的詮釋。不過,我也很擔心是否我的修會伙伴──在這領域的聖母聖心會傳教士──是否能夠寫出這樣客觀、學術的文章來回答戴學稷的提問。

撰寫歷史是一項很微妙的任務,只有受過學術訓練的歷史學家才能勝任。發

現並翔實報導過去的事實,對作者的學術能力和誠信是一種考驗,每一位歷史學

家都對當代和未來的讀者背負著沈重的責任,如果他所寫的是受到他所扭曲的意

識型態的偏見,亦或他所寫的是政治或宗教的宣傳冊子,那就不叫做歷史了。如

果一位歷史學家沒有受過任何的史學訓練,他不會瞭解正確找尋文獻和歷史來源

的方法,那麼他也不具備詮釋歷史真相的能力。對於中國學者和非中國學者、基

督徒和非基督徒,這都是不爭的事實。由業餘歷史學家所寫的歷史是沒有辦法被

信任的。

1950年我加入聖母聖心會(即比利時的司各特修會),1957年我被派遣去台

灣,然後我開始學中文、中國文化以及歷史,我在閱讀到利瑪竇、湯若望、南懷

仁以及當時許多其他的「無名英雄」所保持的中國和歐洲友好關係時,充滿了興

奮之情。他們當中的許多人來自低地國:柏應理(Philippe Couplet)、魯日滿

(Franc+,ois de Rougemont)、衛方濟(François Noel)……,不過,原本17、18世紀的友好關係,到了19、20世紀卻逐漸惡化,我對這樣的事實感到失望。我親身感受到這戲劇性的歷史發展是導致北京和羅馬在1950至1960年代,或甚至是之後關係交惡的原因。

當我建議在魯汶大學之內成立南懷仁文化協會之時,我視自己為歷史研究的

提倡者,而不是歷史學家。歷史並不是我的專業,不過1981年時修會要求我開始一項計畫,這計畫可以讓修會以一更積極的方式來回應鄧小平的開放政策,並與其他國家尋求對談與合作。我認為這是在大學內設立一機構來提倡學術的、歷史的研究的機會,雖然歷史不是我的領域,而且我也不打算親自參與歷史研究,不過我覺得我可以在提倡這樣的研究中扮演角色。我將東西方交流史的學術研究視為增進中歐關係的第一個步驟,不過這樣的研究,為了在對話的基礎上能夠更有幫助,應該要以更學術、更科學的方式,也就是應該選擇在大學內進行。戴學稷的文章讓我更加確定了這樣的選擇與信念,事實上,在與中國社科院的學者會晤之後,1984至1985年代,許多次我都試圖與戴碰面,因為我認為親身的接觸可以幫助更好的瞭解。1985年我甚至飛到天津,因為聽朋友說他在那兒工作;1986年我也試圖在廣州與他見面,可惜幾次都沒有成功。

1983那一年,同會會士譚永亮神父初到香港,當時他還是香港聖母聖心會團體的新成員。他向省會申請要做進一步的研究。我認為他應該是主導南懷仁文化協會歷史學術研究的適合之人,我同他和修會的長上們討論之後,便建議他到荷蘭的萊頓大學讀漢學,目的是為了讓他在中國文化、語言和歷史方面具備更充分的學術背景。這樣的計畫被通過了,譚永亮投入的領域不是中國哲學或文學,而是歷史。在譚完成了萊頓的漢學碩士之後,修會希望他繼續到魯汶大學攻讀博士。Emiel Lamberts是魯汶大學歷史系的前主任,剛剛在魯汶成立了一個稱為KADOC的中心,在那裡存有許多傳教修會(以及許多傳教機構)的檔案供研究之用,KADOC也因此成為低地國傳教士在非洲、美洲和亞洲傳教工作的研究中心。Lamberts教授同時也是Carine Dujardin博士論文(她的題目是關於佛萊芒聖方濟各會在湖北宜昌的傳教)的指導教授。有一年的時間她擔任南懷仁文化協會在魯汶的研究員,當時她幫忙將方濟會神父在SinTruiden的檔案編目,這是她在NationaalFondsvoorWetenschappelijkOnderzoek(NFWO國家科學研究) 獲得博士研究獎學金之前的研究開端。當Carine Dujardin開始她研究的時候,譚永亮和我都出席了在Kadoc聚會的小組會議。在我們的建議之下,E. Lamberts接受擔任譚神父博士論文的指導教授。

事實上,譚神父為了這博士論文寫了很多年,他在萊頓讀漢學時受到的學術

培育,使得他收集在博士論文中的資料令人印象深刻,並且獲得在鄂爾多斯、鄂

爾多斯蒙古人、漢人移民、農人、商人、歷史和人種的背景的完整資訊。Carine

Dujardin博士論文中研究魯汶傳教歷史的學術途徑,如同譚永亮博士在他的序言

中所敘述的,也讓譚博士受益良多。她對基督徒傳教的獨到見解、歐洲國家、聖

母聖心會傳教訊息和文化宗教背景,在在都豐富了譚永亮的論文。

這本厚書的英文版是由魯汶南懷仁文化協會於2004年出版的,事實上我們曾將這本書當作禮物贈送給所有在中國研究蒙古的學術機構,特別是在內蒙古一帶。不過,並不是在這些機構的圖書館一定就能找到我們的書。再者,很明顯地,

也只有將這本書翻譯成中文才能夠讓蒙古和中國學者認識譚神父的研究成果。不

過,要翻譯這樣一本有著眾多專業主題和字彙的厚重書並不是件易事,事實上,

我們還一度擔心是否能找到譯者勝任此工作。

臺灣大學歷史系的古偉瀛教授介紹了他的學生──蔡耀偉來翻譯此書,我們感謝並恭喜他將本書翻譯得如此出色。古偉瀛花了相當的時間細心地核對翻譯,並做了適度的修正。潘玉玲也同樣花了相當的時間與耐性做校對,使得這本書能夠出版。蔡耀偉的翻譯、古偉瀛的修訂、潘玉玲的校對,讓這本書呈現出另一科學的、學術性的面貌。他們對鄂爾多斯的研究創造了歷史性的貢獻,使得中國和蒙古學者都能閱讀譚神父這重要的研究。

不僅如此,這本書不但是英文書Han-Mongol Encounters And Missionary

Endeavors–A History of Scheut in Ordos(Hetao)1874-1911的中譯本而已,譚永亮博士還利用這機會將他的研究資料更新,引用了諸多近年的出版來印證並豐富他的研究。例如蘇德畢力格(Sodbilig)近期所寫的文章以及為數不少的中外學者的相關研究最新成果,都使得這本書的內容不但更加出色,而且與時俱進。

南懷仁基金會在此驕傲地呈現這本書,並恭喜作者、譯者,以及台北南懷仁

研究中心的研究出版組成員。

聖母聖心會士 韓德力神父

Jeroom Heyndrickx, cicm

2012年3月25日寫於魯汶