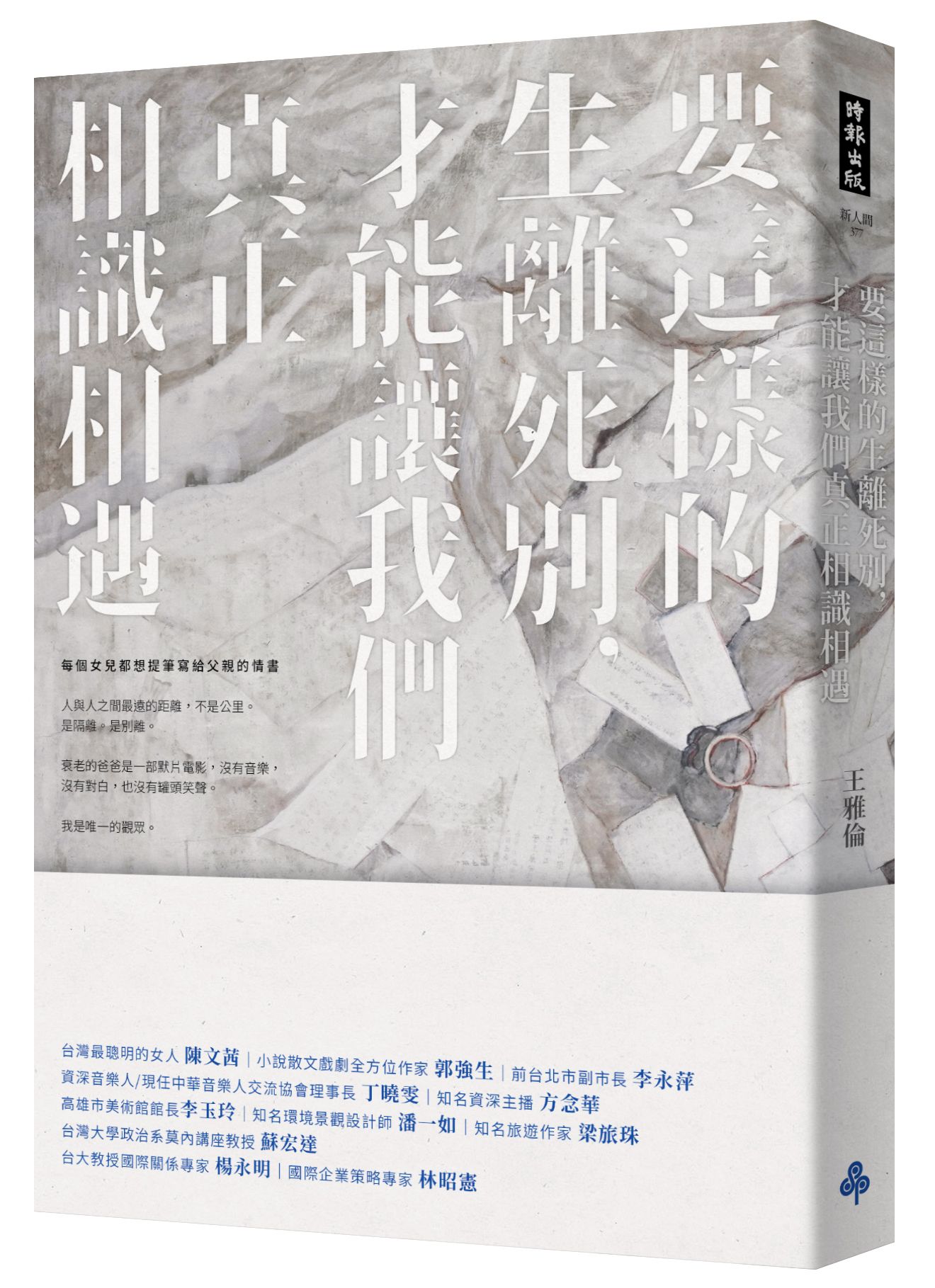

要這樣的生離死別, 才能讓我們真正相識相遇

| 作者 | 王雅倫 |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 要這樣的生離死別, 才能讓我們真正相識相遇:因為悲劇是一種時代的病毒,在每個人身上長出不同的醜陋樣貌,刻出不一樣的傷口。──陳文茜這部作品不僅僅只是記錄了疫情期間 |

| 作者 | 王雅倫 |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 要這樣的生離死別, 才能讓我們真正相識相遇:因為悲劇是一種時代的病毒,在每個人身上長出不同的醜陋樣貌,刻出不一樣的傷口。──陳文茜這部作品不僅僅只是記錄了疫情期間 |

內容簡介 【每個女兒都想提筆寫給父親的情書】 人與人之間最遠的距離,不是公里。是隔離。是別離。 衰老的爸爸是一部默片電影,沒有音樂,沒有對白,也沒有罐頭笑聲。 我是唯一的觀眾。 在這個時代該如何去愛?與家人和解的艱難人生路!家人與朋友、親情和愛情,都被迫以過去不熟悉的模式,緩緩蜕變、重新演繹著…… 托爾斯泰的《安娜.卡列尼娜》,開始的第一句:「所有的幸福家庭都是相似的,但每個不幸的家庭,都有它自己的不幸」。 她說:十四天。這是我和新冠病毒的距離。也是和病危的爸爸之間,遙不可及的距離。又說:人生不過就是兩勺餵食之間的距離。從嗷嗷待哺的熱鬧,到無聲餵食的安靜。 新冠病毒隔離了整個世界,卻關不住桂花香。一直到新冠疫情讓「獨處」有了新的定義:隔離。當整個世界縮小到只剩下一個房間,只剩下自己,才知道原來我們這麼害怕與自己面對面。 書寫14天的隔離,像孤狼的父親、消失的家庭幸福密碼、送別、來不及的再見……。 關於父女、親情、家人、你我之間的隔離、別離、距離。 每一篇文章,都像是丟向大海裡的一個小瓶子,瓶裡裝了一個小字條,飄到哪兒被撿起來了,被打開讀了,就是一場值得感謝的相遇。

各界推薦 因為悲劇是一種時代的病毒,在每個人身上長出不同的醜陋樣貌,刻出不一樣的傷口。──陳文茜 這部作品不僅僅只是記錄了疫情期間,一個平凡家庭裡發生的事。這更是一個關於在我們這個時代該如何去愛的故事。──郭強生 這本書讓我想起馬奎斯的《愛在瘟疫蔓延時》,苦難中如何延續情感,生離死別、孤寂絕望時如何重塑個人的身分認同。──李永萍 │誠摯推薦│ 台灣最聰明的女人 陳文茜 小說散文戲劇全方位作家 郭強生 前台北市副市長 李永萍 資深音樂人 現任中華音樂人交流協會理事長 丁曉雯 知名資深主播 方念華 高雄市美術館館長 李玉玲 知名環境景觀設計師 潘一如 知名旅遊作家 梁旅珠 台灣大學政治系莫內講座教授 蘇宏達 台大教授國際關係專家 楊永明 國際企業策略專家 林昭憲

作者介紹 王雅倫王雅倫 台灣臺北人。比利時客家人。上海新鮮人。出版界素人。 嫁了一個沒有中國護照的大陸人。 生了兩個拿不到台灣護照的外國人。 出生在一個不被承認的國家。 居住在一個隨時都可能分裂消失的國家。 不吃素,但是對心靈雞湯過敏。 只要在乎,就會全力以赴。 沒有臉書,因為覺得人與人之間最好的距離,是相忘於江湖。 最喜歡的答案是,以上皆非。

產品目錄 推薦序 給孤狼先生的一封信/陳文茜 在這個時代該如何去愛/郭強生 愛在疫情蔓延時/李永萍 自序 為了報仇,我決定寫一篇祝他生日快樂 隔離 十四天的距離 孤島之旅 五月的告白 第四個十四天 這算不算肉體關係? 我的孤狼爸爸 別離 爸爸不見了 莉莉 送別 九月新生 消失的幸福密碼 媽媽呢? 距離 歸去來兮 睡美人 四.五公斤 In bed with Sisy 因為張愛玲 來不及說再見 早秋的味道 80天13小時59分46秒 後記 落葉歸根

| 書名 / | 要這樣的生離死別, 才能讓我們真正相識相遇 |

|---|---|

| 作者 / | 王雅倫 |

| 簡介 / | 要這樣的生離死別, 才能讓我們真正相識相遇:因為悲劇是一種時代的病毒,在每個人身上長出不同的醜陋樣貌,刻出不一樣的傷口。──陳文茜這部作品不僅僅只是記錄了疫情期間 |

| 出版社 / | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786263533479 |

| ISBN10 / | 6263533471 |

| EAN / | 9786263533479 |

| 誠品26碼 / | 2682321674009 |

| 頁數 / | 272 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8X1.6CM |

| 級別 / | N:無 |

自序 : 自序

為了報仇,我決定寫一篇祝他生日快樂

有一種冷,叫做外婆覺得你冷。

有一種才氣,叫做老公覺得妳有才氣。

前者:裹得媽媽認不出來,絕對是親外婆。

後者:逼得妳非得寫些東西,絕對是好老公。

親外婆和好老公,說穿了都是一個套路,就是不達目的絕不放棄的囉嗦:除了乖乖就範,別無選擇。

外婆非得把小外孫當成端午節的粽子,滿屋追著裡三層外三層的加衣服,能反抗嗎?老公成天有事沒事人前人後叨叨唸著,像是我到處欠了債似的,人家欠債是躲在家裡,我的冤親債主就在家裡!

而且他和追娃娃添衣服的外婆阿嬤一樣,都是說到做到的行動派。從設立帳號,申請操作,測試群發……全部親力親為。有過經驗的人就知道,這的確是一件大工程。

為了往後的家庭和睦,我能不寫嗎?

陰錯陽差,這個微信公眾號架設好的那一天,正好是二○二○年六月六日:二次大戰諾曼底登陸的D-Day紀念日。

我唯一做的,就是替這個公眾號取個名字:「古意惟許」──其實就是Green Wish的音譯。

諾曼底登陸之後,我也只能匍匐前進。

倒也沒有什麼槍林彈雨,只是老公每天下班回家不再問:今天晚上吃什麼?

他問的是:今天寫了什麼?

這也沒錯,寫東西不就和做菜一樣嗎?得事先想好做什麼菜,通常是自己想吃的或是被點名的菜。然後去買菜找食材,考慮季節性和新鮮度,然後回家洗洗切切,加油添醋,或蒸或炒,最後選個盤子端上桌。只要是自己下廚做的菜,哪怕就是一碟涼拌小菜,沒有人不在乎被品嚐之後的反應。每天吃飯過日子,家人小孩,老夫老妻,不見得會褒獎稱讚三餐料理,當然也不致於抱怨,差別在於是把菜吃的盤底朝天,還是乏人問津,立刻分曉。

我們家關於剩菜的對話如下:

「好吃嗎?」

「好吃。」(註1)

「要不要再添點?」

「不要,謝謝。」(註2)

(註1)是要你繼續每天做飯。

(註2)這道菜下次別再做了。

寫文章相差無幾:通常是自己想寫的,或是別人想讀的(這裡的別人只有一個:you know who)。題材的季節性和新鮮度,就是當下所聞所見的時事新聞,或是日常生活的有感而發。東西寫完了,端上桌的結果也是一樣,小媳婦總是要見公婆,我的公婆也只有一個:同上。

不管任何時候寫完,不論什麼主題,他總是立刻放下手頭的事,隨叫隨到地讀完,替我改改錯字(我的簡體字不到位),然後就興高采烈地說:「可以發了?」

他說「可以發了?」的神情語氣,就像肚子餓了等著開飯的時候,問「可以吃了?」……

發!

然後他總是那個第一個(多半也是唯一的一個)點讚的人。

我的作業寫完了,他才開始忙乎。他認真地轉發給他的朋友──我發誓這是一場革命──打破他向來不發朋友圈的習慣。一個從來不發什麼美食旅遊聚會風景照片的理工直男,這會兒押上他的友情,毫不臉紅的主動群發。

想想我們從前去小孩學校年終表演,捧場當啦啦隊,拚命在台下為孩子鼓掌叫好,不過如此。

然後他還熱心地觀察哪一篇有多少人讀,有多少人關注,遠比我還在乎。

每一篇文章,都像是丟向大海裡的一個小瓶子,瓶裡裝了一個小字條,飄到哪兒被撿起來了,被打開讀了,就是一場值得感謝的相遇。別無他求。

但是沒有這位一直囉囉嗦嗦叨叨唸唸,不達目的絕不放棄的推手,我絕對不會自己往文字的大海裡跳。

就是只有一個人讀(……同上),我也會繼續匍匐前進地寫。

為了報仇,我決定寫一篇祝他生日快樂!

內文 : 十四天的距離

十四天。這是我和新冠病毒的距離。也是我和病危的爸爸之間,遙不可及的距離。

二○二○年七月二十七日中午,接到台北家人的電話,八十九歲的父親被送進醫院,情況不是很好。我立刻訂了第二天一早的機票。起碼還有飛機。

機上空空蕩蕩的,一架的空巴320大概只有二十多個人。中間一段全是空著的。我坐在第55排,後面也空無一人。

早上十點三十就到了台北。下機後,有台灣手機號碼的人,掃碼登記之後就可以入關。我沒有手機號碼,必須先辦一支手機號碼。

他們問我有沒有台灣的身分。有的。我的皮夾裡有台灣的身分證,比利時護照,還有台胞證。

以前台灣身分證上寫的是爸爸的籍貫:江蘇徐州。比利時的護照上寫著:出生地台北。台胞證上只有一個號碼。上海是我現在的居住地址。

台灣台北人。比利時客家人。上海新鮮人。

這都是我。但是新冠病毒把我所有的身分都切斷了。在每一個身分之間,都是十四天的隔離。

我在每一個檢察關口都一一說明我的情況,希望立刻進行核酸檢測。被認為是控制疫情模範生的台灣,竟然不進行落地檢測!也不接受申請,只要求隔離。無論如何,我得先自行居家隔離滿五天之後,無症狀才能提出核酸檢測的申請。審查符合資格,而且要取得醫院同意探病之後,由衛生單位安排到指定地點自費檢測。費用是七千台幣,相當於一千兩百人民幣。

然後在取得檢驗陰性報告三天內,經醫院同意後,無論是探病、奔喪或辦理喪事,均以每天一次,每次兩小時為原則(不含車程)。外出時不得搭乘大眾運輸工具。

沒有例外。

我搭上訂好的防疫車輛,回到登記的隔離地址。開始十四天,三百三十六個小時的隔離。

爸爸能等我十四天嗎?

這十四天之後,我會是探病、奔喪、還是辦理喪事?

長年居住在歐洲,隨著父母年紀越來越大,千山萬水的距離一直是一個擺脫不掉的陰影。跟隨先生選擇了到上海工作的機會,也是為了縮短這一段和他們的距離。小時候忙著長大,父母忙著為養活我們而打拚,長大了忙著遠走高飛,離開這個島。等我們自己也有了家有了孩子,也開始生活停不下來的忙碌。雖然每年都帶著孩子們回去,但總是來去匆匆。

來去匆匆之間,我們從來沒有時間好好相處。總是那種才進家門,就問我離程飛機是哪一天的倒數式相處。只要他們沒倒下,我們的腳步似乎也不會停下。

這一輩子和父母的關係,也許就是這兩個字:等待。

他們一直在等我們長大,等我們自立,等我們成家,等我們回家,從黑髮等到白髮。然後他們老了,病了。躺在一張陌生的病床上,以衰老的身體辛苦地和病魔纏鬥,等待生命的宣判。

我從來沒有停下來,等過父母。我想不起來。

二○二○年夏季的這十四天,成了第一次,唯一的,我為了爸爸的停格。等待。

希望他也再等我一次。

只有等待,才會讓人想念。只有停格,才會讓人回憶。我沒有太多和爸爸獨處的記憶。

小時候他的工作讓他總是不在家。在那個顛沛流離的年代裡,爸爸陰錯陽差到了台灣,不准通信,無從探親的漫長歲月裡,他年紀輕輕卻已經蒼老不堪的鄉愁,只能被藏在夜深人靜的黑暗裡,我們的沉睡,他的失眠。記憶中,偶爾醒來的夜裡,他總是一個人,安靜地坐在飯桌上,一杯香烈的高粱,好澆熄他濃濃的鄉愁。濃的化不開,酒也醉不了的時候,他總是會抱歉地把我搖醒,悠悠長長地說,妳要記得啊,徐州銅山縣,城東十八華里的東賀村,祠堂上的那塊匾,士廣興大學,妳是興字輩……

然後也替我倒上一小杯。乾吧。

他幾十年來每天夜裡的那一杯,澆熄鄉愁才能成眠的烈酒,累積成了現在折磨他的肝癌和肝硬化……

國中考高中之前,有天我正巧一個人在家唸書。他忽然回家,跪在客廳里大哭,嚇得我不知所措。他斷斷續續地說,今天得知他的父親,我的爺爺,過世了。而且已經過世二十多年了……我只記得自己拿了一條小毛巾給他擦眼淚,我那時還太小,不知道怎麼安慰他,甚至沒有抱抱他。爺爺對我而言,實在是一個比模糊還要模糊的概念,我們連張照片都沒有看過……

最後一次,是二○一○年的三月。我剛好因為工作回到台灣,他急著要帶我回徐州掃墓。兩岸開放之後,他的心願就是回老家替我的爺爺修墓。他在原來老家的東賀村旁,買了一塊寸草不生的石坡地,花了好幾年整地種樹,修了一個綠意盎然的漂亮墓園。我看過他拍的照片。但是當地的人都覺得他太傻,因為後來發現這塊地,正好是徐州高鐵要經過的路線,隨著二○一○年上海世博開幕在即,他辛辛苦苦好幾年,一草一樹一石一磚蓋起來的墓園,就要被拆了!

當時還沒有台北直飛徐州的航班,也沒有可以直接落地加簽的台胞證,所有的台胞證都必須到香港加簽。我們於是一大早從台北飛香港,趕著去辦我的台胞證加簽。七趕八趕的好不容易辦好加簽,當天唯一一班香港飛南京的航班已經起飛了,只能等隔天的下一班。

我說,爸爸,我們去香港市中心逛逛吧,好好吃一頓住一夜,明天一早再來。

他不肯。於是我們父女就像兩個被困在機場的無國籍難民一樣,在機場過了一夜。我們一起在機場餐廳吃飯,然後找了兩張長椅準備過夜。其實我們兩人一夜也沒怎麼睡,爸爸沒有酒,睡不著。我們父女天南地北的聊著。他談起費了好大的勁兒,才找到爺爺的老墳,如何大費周章的買地遷墳,填地修墳,大家都勸他不要浪費精力,還不如蓋房子,被拆了起碼還有補償……

他離開老家才十四歲,一個人到了台灣,只能進軍隊,而且還是加了兩歲才勉強夠格。一個無依無靠的窮孩子,追到一個漂亮的台灣姑娘,成了家又怕養不活我們姐弟三人,於是退役下來開公車大巴,開計程車,開卡車,開油槽車,拚命賺錢……只要有工作,他都肯幹,特別是被人不敢接的危險活兒。然後從替人打工的卡車司機變成老闆,從一輛卡車到好幾輛車……那是台灣經濟起飛的年代,那是一個血汗打拚的時代。他這一輩子從來沒有休過假,到現在不知道什是退休。

好奢侈的一夜,是這輩子我和爸爸唯一一次的徹夜長聊。第二天,我們兩人睡眼惺忪的上了往南京的飛機。下了飛機就趕往火車站。在人山人海的南京火車站,他要我看著行李,他去買火車票,叮囑我不能開口和別人講話,以免洩漏了我的台灣口音,怕我被人騙了。我看著他蒼老的身影,消失在人群裡,跑遍了全世界的我,忽然覺得自己像一個小女孩兒,在校門口等著爸爸來領我回家。爸爸從來沒有接送過我上下學,原來是這樣一種安心又幸福的等待。

風塵僕僕地到了徐州,爸爸急著要上墳。我們買了香和紙錢,立馬就出發。

不過照片上綠油油的墓園已經不見了,只剩下一個忙碌雜亂的高鐵站工地。我愣愣地看著周遭忙進忙出的工人,實在是太錯亂了。爸爸逢人就問,最後在一堆碎石亂瓦旁的小空地上,我脫下外套,我們就這樣跪在地上,燒了香,祭拜起來。我不認識,從來沒有見過面的爺爺,爸爸替您修的墓園,您收到了吧……我替弟弟妹妹,一共磕了三十六個頭。周圍的工人好奇地停下來瞅著我們,他們肯定比我還要錯亂。

當天晚上,我就坐上往南京的軟鋪夜車,因為我得再飛回香港,趕搭隔天晚上飛歐洲的班機。爸爸送我去火車站,都快八十歲的人了,還搶著幫我拿行李,也因為這樣,我到現在為止都記得那時的徐州火車站,沒有電扶梯。

上了往南京的夜車,才發現這是我第一次一個人在內地坐火車。我因為不知道南京是不是終點站,一夜都不敢睡,每一站停,我都起來看看到哪兒了。車廂裡有另外一位乘客,看我老是起來,就問我去哪裡。我想起爸爸交待的不能洩漏我的口音,不敢回答。結果火車服務員來查票,那人居然看著我對服務員說:她有點問題,大概是個聾子……

隔離讓我的星球停止轉動,像一塊明礬似的,讓一缸渾水頓時清淨起來。現在想想,十年前香港的那一夜,是爺爺的特意安排,讓我們父女有機會促膝長談。重要的不是目的地,不是那個不再存在的墓園。重要的是我有了永遠抹不去的回憶:我和爸爸的Road movie。

我不是為了工作回台灣的,除了在病房忙碌著的家人以簡訊聯絡,沒有外人知道我新辦的手機。

手機響起,我心一沉。天啊,希望不要是壞消息……

「您好,我不是詐騙集團,我是區公所負責追蹤隔離的洪先生……」之後每天早晚兩次固定的簡訊追蹤。洪先生也通知我第三天,有人會親自送一個隔離問候包給我,但是按鈴之後,只要開樓下的大門,不要打開家門。

問候包裡除了點心餅乾方便麵之外,還有一隻溫度計,和四個台北市專用的垃圾袋。連隔離檢疫的垃圾都要另外處理,有專人負責收取。除了拒絕落地檢測之外,台灣追蹤隔離的仔細周到,的確滴水不漏。

終於熬到第五天,我打電話要求核酸檢測。但是因為是星期天,我得等到星期一才能申請。

同一天下午,爸爸肝硬化的腹水終於排出來了。算是脫離了危險期。醫院通知我在這種情況下,不能提早結束隔離探病。

想想那些因為疫情而無法見面的生離死別,覺得自己好幸運。

原來隔離也可以是這樣一種心甘情願的等待。是為記。

最佳賣點 : 【每個女兒都想提筆寫給父親的情書】

人與人之間最遠的距離,不是公里。是隔離。是別離。

衰老的爸爸是一部默片電影,沒有音樂,沒有對白,也沒有罐頭笑聲。

我是唯一的觀眾。

,