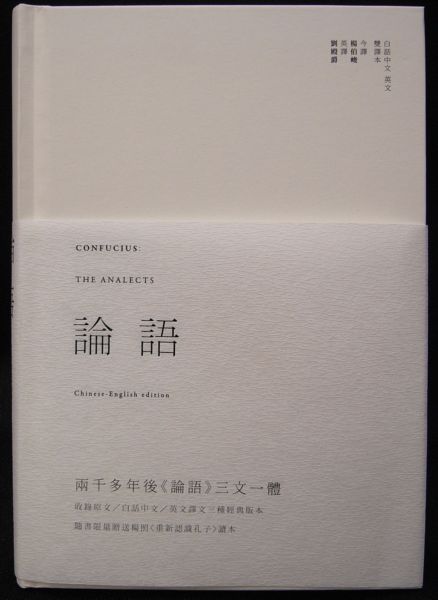

Confucius - The Analects (Chinese-English edition)

| 作者 | 孔子/ 口述; 孔子弟子/ 編撰 |

|---|---|

| 出版社 | 聯經出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 論語: 白話中文英文雙譯本:中英對照版,所收版本均為權威版本。值得定本收藏、選讀。現代結合古典的設計,讀經典也可以很時髦。讀經熱潮不歇,可與《于丹論語感悟》、《于 |

| 作者 | 孔子/ 口述; 孔子弟子/ 編撰 |

|---|---|

| 出版社 | 聯經出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 論語: 白話中文英文雙譯本:中英對照版,所收版本均為權威版本。值得定本收藏、選讀。現代結合古典的設計,讀經典也可以很時髦。讀經熱潮不歇,可與《于丹論語感悟》、《于 |

內容簡介 中英對照版,所收版本均為權威版本。值得定本收藏、選讀。現代結合古典的設計,讀經典也可以很時髦。讀經熱潮不歇,可與《于丹論語感悟》、《于丹論語心得》相互照看為用。 別再把孔子想無聊了,他可是古今有史以來,熱情叛逆的第一名! 兩千年後,《論語》三文一體,收錄原文/白話中文/企鵝版英文譯文三種經典版本隨書限量贈送楊照〈重新認識孔子〉別冊 出身春秋亂世的孔子,從對體制破壞開始,向社會發出強烈疑問,超脫個人身分位階僵化的界線。孔子以「人」為出發點,尋找自我與群體社會相處的方法關係,同上位者對話,與學生爭辯,向同輩學習。穿越眾人以及自己的人生,帶領弟子在兩千年前一起走出一段精采的旅程,孔子與弟子們的日常言談記行,成為《論語》,被言說、討論流傳下來,他們的生命壯遊,持續穿透著人心。 時代喧囂,更需要經典力量堅定人心。再讀論語,重新認識孔子,以其為方向導航,理解我們的時代,迎面擁抱生而為人的熱情。 收集編整孔子與其弟子言談舉止的《論語》,完成於兩千多年前的對話錄,影響力至今不絕,東方思想重要的主聲調。近幾年世界各地掀起一波「孔子熱」,從古籍裡照看現代,《論語》這部「經典」有了更生活的現代意義。重要性常與《聖經》相提並論的《論語》,顯現出其深植人心的深廣影響力,舉凡個人的言行舉止到各色領域如哲學、政治、經濟、教育、文藝等等,都在《論語》的討論範疇。如果將讀孔子學最重要的典籍《論語》看作一股熱潮,找回核心,進入文本原典閱讀形塑個人的觀點,則與孔子所重視的個人價值的發揚不謀而合。 《論語》共計20篇,每篇由若干章組成,篇名取其起始章節文字,如〈學而〉〈為政〉等。「論語」兩字根據班固《漢書‧藝文志》的記載,「論」有「論纂」的意思,「語」則解為「語言」的意涵。孔子在日常生活中和執教過程中,發表過許多言論,他所帶領的弟子在當世以及後代更留下為數眾多的精闢言論,所以「論語」可解為把這些言論編纂起來的意思。但實際上,《論語》所載的並不限於孔子及其弟子的言論,更包括他們不少的「行動」,既記言更載行。 《論語 中英文對照本》收錄原文/白話中文/企鵝版英文譯文,白話中文譯者楊伯峻和英文譯者劉殿爵各自在中文讀者和英語讀者中廣受歡迎,其中劉的英譯本被選入「企鵝經典」,為當今公認的權威論語英譯版本。今古譯文中西合璧,隨書並贈送楊照〈重新認識孔子〉演講記錄,物超所值,值得擁有永久珍藏。

作者介紹 ■譯者簡介白話版譯者楊伯峻 (1909-1992)著名語言學家。原名楊德崇,湖南省長沙市人。1932年畢業於北京大學中文系,後歷任中學教師、馮玉祥將軍研究室成員、廣東中山大學講師、湖南《民主報》社社長、北京大學中文系副教授、蘭州大學中文系副教授、中華書局編輯、中國語言學會理事等。英文版譯者劉殿爵 (1921-)生於香港,於香港大學學習中文。1946年赴蘇格蘭格拉斯哥研讀哲學,自1950年起於倫敦大學東方暨非洲研究學院教授中國哲學,1965年被聘為中國哲學講座,並於1970年成為該校中文研究首席教授。1978年返港任香港中文大學中國語言及文學系系主任,目前則為該系名譽教授。其譯作《道德經》、《孟子》及《論語》於1960至1970年間陸續由企鵝書店出版,被公認為經典英譯版本。香港中文大學和香港大學分別於1975、1989年授予榮譽博士學位。

產品目錄 學而第一 BOOK 1為政第二 BOOK 2八佾第三 BOOK 3里仁第四 BOOK 4公冶長第五 BOOK 5雍也第六 BOOK 6述而第七 BOOK 7泰伯第八 BOOK 8子罕第九 BOOK 9鄉黨第十 BOOK 10先進第十一 BOOK 11顏淵第十二 BOOK 12子路第十三 BOOK 13憲問第十四 BOOK 14靈公第十五 BOOK 15季氏第十六 BOOK 16陽貨第十七 BOOK 17微子第十八 BOOK 18子張第十九 BOOK 19堯曰第二十 BOOK 20

| 書名 / | 論語: 白話中文英文雙譯本 |

|---|---|

| 作者 / | 孔子 口述; 孔子弟子 編撰 |

| 簡介 / | 論語: 白話中文英文雙譯本:中英對照版,所收版本均為權威版本。值得定本收藏、選讀。現代結合古典的設計,讀經典也可以很時髦。讀經熱潮不歇,可與《于丹論語感悟》、《于 |

| 出版社 / | 聯經出版事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789570834130 |

| ISBN10 / | 9570834137 |

| EAN / | 9789570834130 |

| 誠品26碼 / | 2680423680003 |

| 頁數 / | 312 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | H:精裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 20.4X14CM |

| 級別 / | N:無 |

| 提供維修 / | 無 |

內文 : 大家好,我們這講要談孔子。在重讀孔子前先輕鬆一下,我推薦大家看部電影。昨天我和一位老友去看《投名狀》的試片,還滿感動的。我和他過去十年對電影的態度剛好相反,我的朋友不相信電影那麼難看,所以過去十年裡繼續看電影,並證明,電影的確很難看。我則是認為電影很難看,所以過去十年內看的電影很少。我們倆一看完那部電影同時發出共同的感慨,回想起年輕時熱情地看電影的往事。

我在這裡要出賣他一下,所以不能說出他的名字。1984年《阿瑪迪斯》上映的時候,他總共看了六次,陪了六個不同的女朋友去看;達斯汀霍夫曼演的《小巨人》因為看了四次,所以片頭那個假印地安人的台詞都背得出來。當時看電影是多麼辛苦的事,不像現在,哪個地方都能看,在家裡也可以看。這是你們這代的詛咒。你們在一個太容易看電影的環境長大,所以不可能認真看待電影這件事。以前西門町大概有三種人,一種是排隊準備看電影的,第二種是正在電影院看電影的,第三種是電影結束散場出來的人。那個年代要看場電影,雖然是一小時前開始賣票,卻得在一個半小時前就去排隊,還要跟黃牛拚鬥。所以我們那個年代百分之九十的男孩子都有和黃牛打架的故事,大部分都是假的,只是想騙女孩子我們多麼英勇、多有正義感,現實生活哪有那麼多黃牛可以打?

我們還想起年輕時的電影夢,當時每個人都想拍電影。《投名狀》是關於三個結拜兄弟的故事,卻完全顛覆了過去桃園三結義的兄弟情感和想法。這三個人之中金城武飾演的老三很天真很笨,最後在他死掉的那幕,在乎的卻還是他們曾經立下的誓約,即使犧牲生命也無所謂。

看到這一幕,我就想到我沒有拍成的電影。那個劇本我大概寫了十年,從大學時代開始寫,後來帶到美國又帶回台灣,開場就是類似金城武這一幕。我的劇本以「子路之死」開場,和今天所要講的孔子是有關係的。

寫了那麼久,這個劇本現在仍躺在我的抽屜裡,我覺得人生無趣的時候,就會拿出來看看,並想,為了這個劇本應該要活下去。我不是那麼會自誇的人,不是因為我寫得好,而是我們年輕時有過電影夢,而且擁有那麼好的題材卻沒人發揮。

我的劇本名稱,就是《孔子傳》。

到現在為止,我認為最重要的就是開場這幕戲:子路之死。大家都知道子路是誰,他的死亡是很戲劇性的。這件事被記載於《左傳.哀公十五年》,衛國之亂,太子蒯聵出亡後又回到衛國時發生的。他有個外甥名叫孔悝,統領一座城,蒯聵為了建立自己的勢力想尋求他外甥的協助,但對方不肯,怕得罪國君,蒯聵竟然直接挾持了他。當時子路是孔悝的朝臣,而在衛國的朝廷裡還有孔子的另一名學生子羔。子羔眼看狀況不對,就逃離了衛,要到陳國去,剛好碰到了要從陳國回衛國的子路,子羔就警告子路:衛國情況很危險,不能再進去了,子路卻覺得自己當人家的家臣,沒有怕死的道理,所以還是回返衛國。

當然他就遇到了蒯聵。子路質問蒯聵,為什麼挾持孔悝?還威脅蒯聵,如果蒯聵敢殺了他的主人,他會馬上找人繼承孔悝,並且不會和蒯聵結盟。除此之外,子路還宣稱蒯聵是個膽小鬼。蒯聵是怕了,但是他採取的方式,不是釋放孔悝,而是派遣石乞和盂黶去擊殺子路,這兩人也因為這件事留名歷史。

《左傳》用「以戈擊之」記錄這個武打場面,子路顯然不敵。《左傳》記載,子路的帽纓斷了,於是子路說:「君子死,冠不免。」死前最後一刻竟然是把帽子戴好「結纓而死」。這畫面很重要,可以連結到前面的歷史,因為這不是子路第一次和蒯聵起衝突了。

蒯聵之前出亡,是因為他父親衛靈公有個寵妾名叫「南子」,一個大美女,她和英俊的宋子朝發生了婚外情,搞得全國上下都知道,只有衛靈公或是被蒙在鼓裡,或是不在乎。蒯聵想替爸爸報戴綠帽的仇,想殺了南子,行動卻失敗了只能出亡。

南子在《論語》也出現過,「子見南子,子路不說」,為什麼發生這件事?孔子當時來到衛靈公的朝廷,因為名氣太大,朝廷翻雲覆雨的大美女也想見他。孔子去了,子路非常不高興,很明白地和老師說:你不是說過,「未見好德如好色者」?喔,那去見大美女幹嘛?如果孔子不是因為女色誘惑而去見南子的話,就表示南子左右衛國的朝政,所以孔子要透過她謀得權位?孔子的大弟子子路,如此明白地讓老師知道「我不爽」。孔子只好說:「予所否者,天厭之,天厭之。」如果真的這樣,實在會遭天打雷劈。孔子的說法是,我既然是衛國的客人,這國家的女主人堅持見我,我沒有不去的道理。我去見她,中間有著帷幕,談了兩句我就退出了;你雖然討厭南子,但是這樣的見面過程中,沒有步合禮的地方吧。

這故事多麼鮮活,這就是孔子和子路之間的關係。

《論語》曾多次提及子路,只要子路一出現,我們就不會覺得孔子是「萬世師表」般那麼無聊無趣的人。

大家記不記得這段?

子路、曾皙、冉有、公西華侍坐。子曰:「以吾一日長乎爾,毋吾以也。居則曰:『不吾知也!』如或知爾,則何以哉?」子路率爾而對曰:「千乘之國,攝乎大國之間,加之以師旅,因之以饑饉,由也為之,比及三年,可使有勇,且知方也。」夫子哂之。「求爾何如?」對曰:「方六七十,如五六十,求也為之,比及三年,可使足民。如其禮樂,以俟君子。」「赤爾何如?」對曰:「非曰能之,願學焉。宗廟之事,如會同,端章甫,願為小相焉。」「點爾何如?」鼓瑟希,鏗爾,舍瑟而作。對曰:「異乎三子者之撰。」子曰:「何傷乎?亦各言其志也。」曰:「莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸。」夫子喟然歎曰;「吾與點也!」三子者出,曾皙後。曾皙曰:「夫三子者之言何如?」子曰:「亦各言其志也已矣。」曰:「夫子何哂由也?」曰:「為國以禮,其言不讓,是故哂之。」「唯求則非邦也與?」「安見方六七十,如五六十,而非邦也者?」「唯赤則非邦也與?」「宗廟會同,非諸侯而何?赤也為之小,孰能為之大?」

裡頭最重要的是曾點說的,漂亮得不得了的志願,更重要的,漂亮得不得了的語言。因此孔子說:「吾與點也。」但別忘了,這裡還有三個人,孔子一問完話,子路就馬上回答了,他的志氣很大很清楚;他說,千乘之國,夾在大國之間,戰爭戰亂饑荒,如果有國君信任我,不需三年時間,我就可以讓他的人民知道什麼是勇氣,不用怕大國,不用怕困阨,而且最重要的是「且知方也」,要有勇有謀,不是亂搞的。他說完,接了四個很有意思的字「夫子哂之」,孔子笑他又來這套。

後來大家都退出去了以後,曾皙就很客氣地問老師為何要笑子路,夫子回他,如果真要治國,禮是最重要的,治國本該以禮,但是子路自己卻口氣那麼大,哪裡有禮讓的精神?孔子笑子路,但沒有否定子路的志願。這段顯示了子路是這樣一個衝動和有大志的人。

另外有一段在〈公冶長篇〉。子曰:「道不行,乘桴浮於海,從我者其由與!」孔子經常感慨,道不行就算了,不用繼續留在這地方,寧可漂流海上;若有這麼一天,大概只有一個人會跟我,就是子路。這段記錄到了後面十分鮮活,子路「聞之喜」,有人和他說,老師不要玩了,想離開,應該只有你會跟。聞之喜,不是驕傲夫子最看重他,而是高興孔子最明白他,他是個絕對會對孔子不離不棄的人呀!如果要弟子自由去發展,有個人卻一定打死不會走,那個人就是子路。但孔子還是要虧一下他,子曰:「由也,好勇過我,無所取材。」他說,你真的比我還勇敢,但你別急你別慌,別真的去紮木筏要跟我走,我只是打個比方罷了。如此簡短的對話就能看出子路有多性急,也可以知道孔子有特別的幽默感。

另外一段記錄也在〈公冶長篇〉:

顏淵、季路侍。子曰:「盍各言爾志?」子路曰:「願車馬、衣輕裘,與朋友共,敝之而無憾。」顏淵曰:「願無伐善,無施勞。」子路曰:「願聞子之志。」子曰:「老者安之,朋友信之,少者懷之。」

誰是第一個回答?當然是子路,他又是衝口而出,這次問的是志願。他最好的東西都要和朋友一起享用,壞了也沒關係。後來顏淵說完了,子路還逼著老師也要回答,彷彿是說,我們給了答案,老師也要給答案。孔子的回答展現出的氣度和子路多麼不同,但是,子路的回答是多麼可愛。

寥寥幾筆,就看得出子路的個性。

回到《左傳.哀公十五年》。這時子路幾歲?我這個電影劇本的畫面,就把所有的蒼涼悲壯表現了出來。子路為什麼和老師有樣的關係?因為子路只小孔子九歲。那年孔子七十二歲,子路也是個六十幾歲的老者了,卻到老還那麼衝動。

《左傳》後面補了一小段孔子聞衛亂的反應。他看子羔回來了,臉色都發白,因為深知子羔不是貪生怕死的人,若他都回來了,表示衛國的情勢真的很糟。「柴也其來,由也死矣。」子路就真的死了。

《禮記.檀弓篇》提到孔子哭子路於中庭,《禮記》為何要提及這段?因為孔子失禮,而且他不可能不知道這是失禮的,他在大庭廣眾下這樣哭泣,是真悲傷。一個一輩子相信禮並且內化禮的人,卻到七十二歲還沒辦法控制自己的悲傷。

陸續有人來弔喪子路,「夫子拜之」,這是多麼失禮呀!說句不客氣的話,這跟我們現在在殯儀館看見長輩為晚輩答禮一樣。但也是這麼寥寥幾句,寫出了孔子的真性情。孔子怎麼會是一個無聊方正的人呢?孔子難道不知道自己正做出違背一輩子理想的事情?但孔子和子路的關係早已超越「禮」在他心中所承載的。他的「不逾矩」,還是有限度的,遇到最悲慟的事,他也無法再守禮了,他非得如此失禮,才能表現對子路之死的衝擊。「既哭,進使者而問故。使者曰:『醢之矣。』遂命覆醢。」情緒發洩完,他才有辦法問詳細的情況。我們不知道〈檀弓篇〉的作者是誰,但這是了不起的作者,他把順序寫得清清楚楚,孔子大失禮痛哭之後,才有辦法回神見傳消息的人,問子路死時的來龍去脈。子路「醢之矣」,被切成肉醬,多慘呀,孔子之後再也不吃肉醬了。子路六十三歲,只因為一件不關他的事而死。為什麼這兩個人要殺他?他都是個六十三歲的老人了,如果換成一個年輕氣盛的人選擇這樣做,意義是完全不同的。

從這件事以及其他最清楚最可信的傳記資料來看,我們能夠知道孔子一生最大的成就、最大的快樂,以及最大的悲哀都和他的弟子有關;他的生命,和弟子連結在一起。

(節錄。全文請見《論語 中英文對照本》別刊〈重新認識孔子〉)