發燒必買

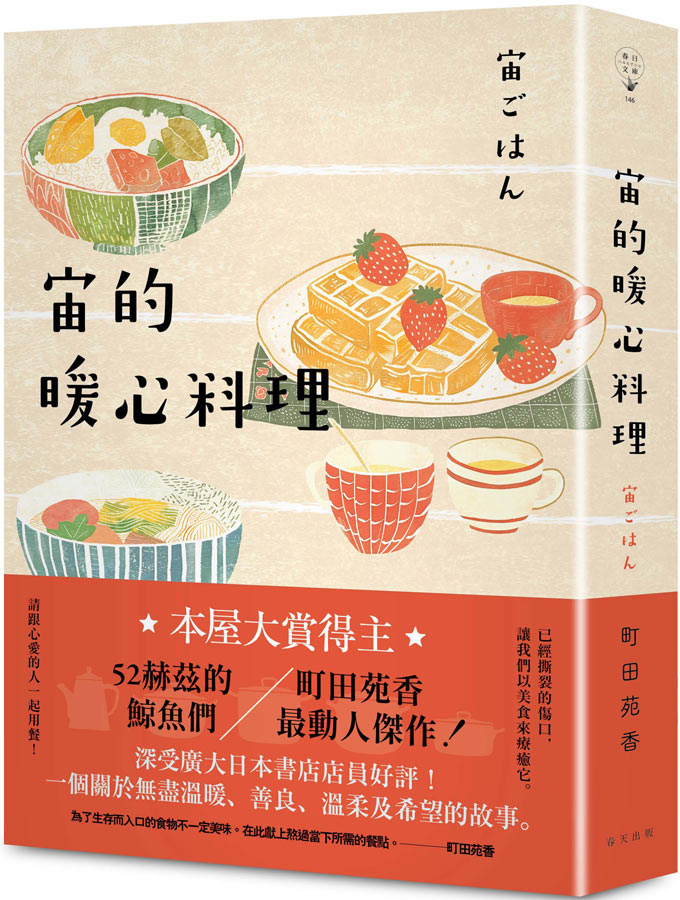

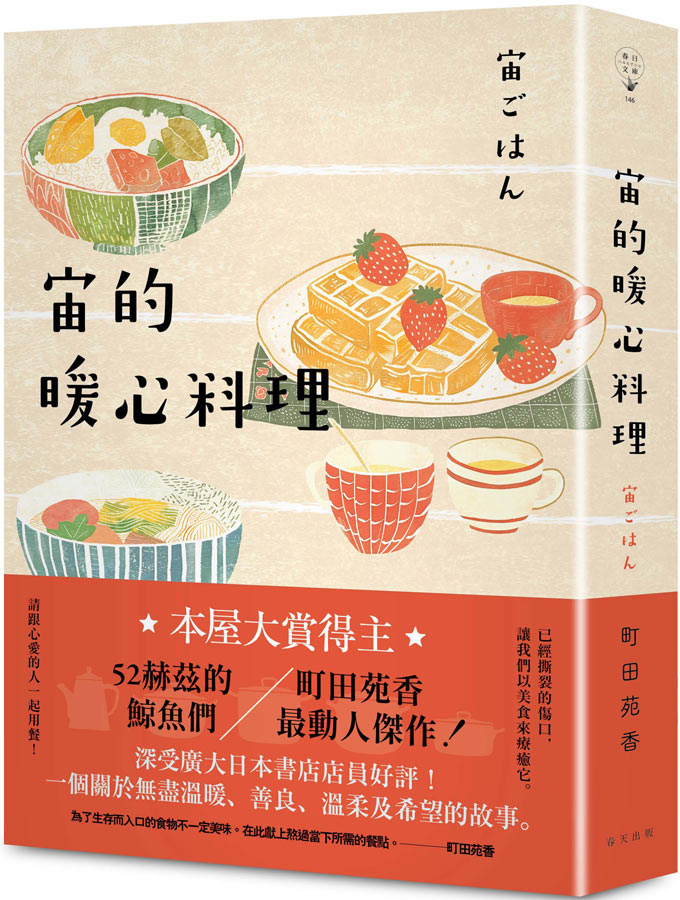

本屋大賞得主最動人傑作➤宙的暖心料理

深受廣大日本書店店員好評!

一個關於無盡溫暖、善良、溫柔及希望的故事。

為了生存而入口的食物不一定美味。在此獻上熬過當下所需的餐點。

──町田苑香

連續三年本屋大賞提名!

本屋大賞得主《52赫茲的鯨魚們》町田苑香最動人傑作!

請跟心愛的人一起用餐!

已經撕裂的傷口,讓我們以美食來療癒它。

也許一道菜不能解決所有問題,

會有痛楚,也會有感動,

只要能與那些有愛的人相連接,共享溫暖而美味的料理,

即使絕望,也能重新站起來。

宙有兩個母親。

一個是生下她的花野,一個是撫養她的風海。對年幼的宙來說,花野是居住在坡道上大宅裡的神秘插畫家,不食人間煙火。當風海一家要遷往海外時,宙決定回到花野身邊。然而,花野並不知道如何扮演母親的角色,既不太和宙互動,甚至把工作和戀人看得比宙更重要。

代替花野伸出援手的是小餐館廚師佐伯。佐伯是花野中學時代的後輩,每天為宙準備飯菜,並成為她的談話對象。某日,宙對花野的不滿終於爆發,她衝出家門,佐伯找到了她,並藉由一份魔法般的鬆餅,幫助宙面對和花野的母女關係⋯⋯

這個故事肯定會成為支持你人生的力量!

日本亞馬遜網友★★★★★感動好評!

「這是一本讓人心靈變得柔軟的書籍。讓人深思愛的存在。」

「這本書的後半部分展開令人緊張,但同時也讓人心頭溫暖。這是一個美妙的故事,值得推薦。」

「這個故事的主題是相互連結的溫暖,以及優雅的愛的傳承。在這其中,人物的成長也是一大亮點。」

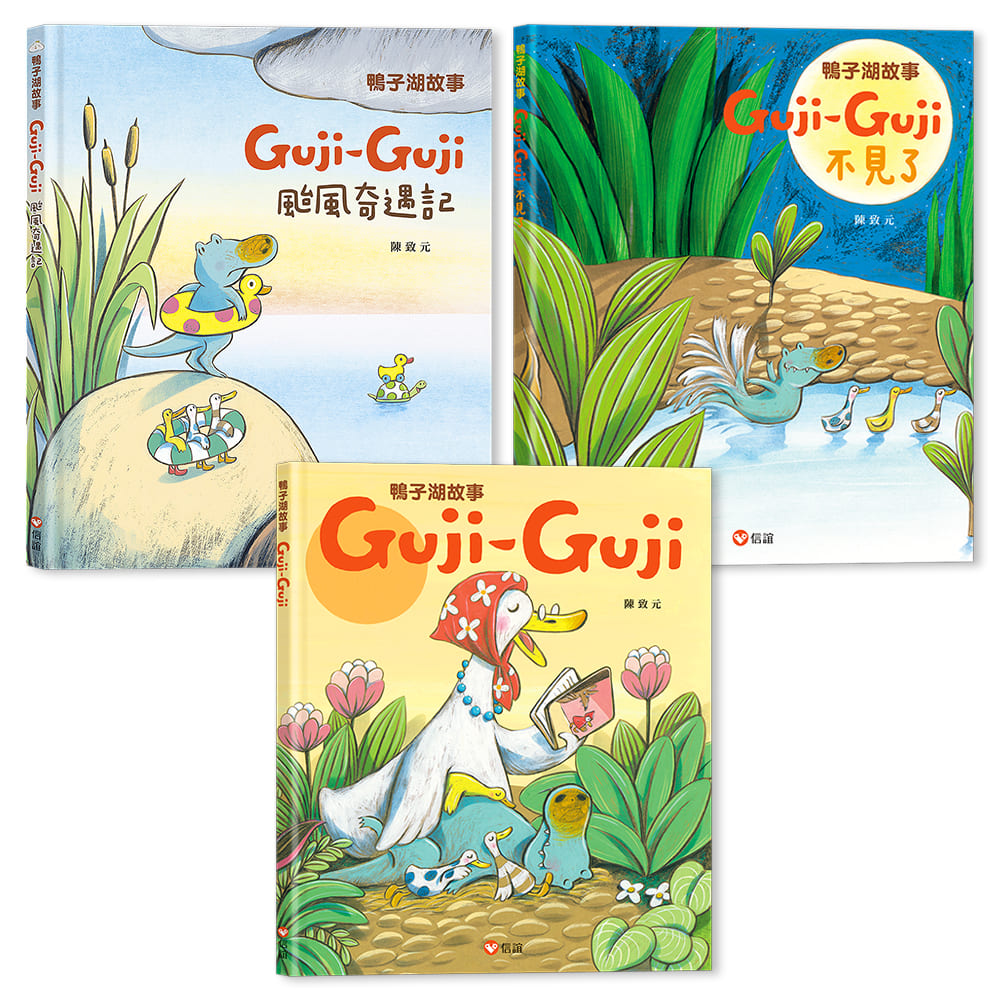

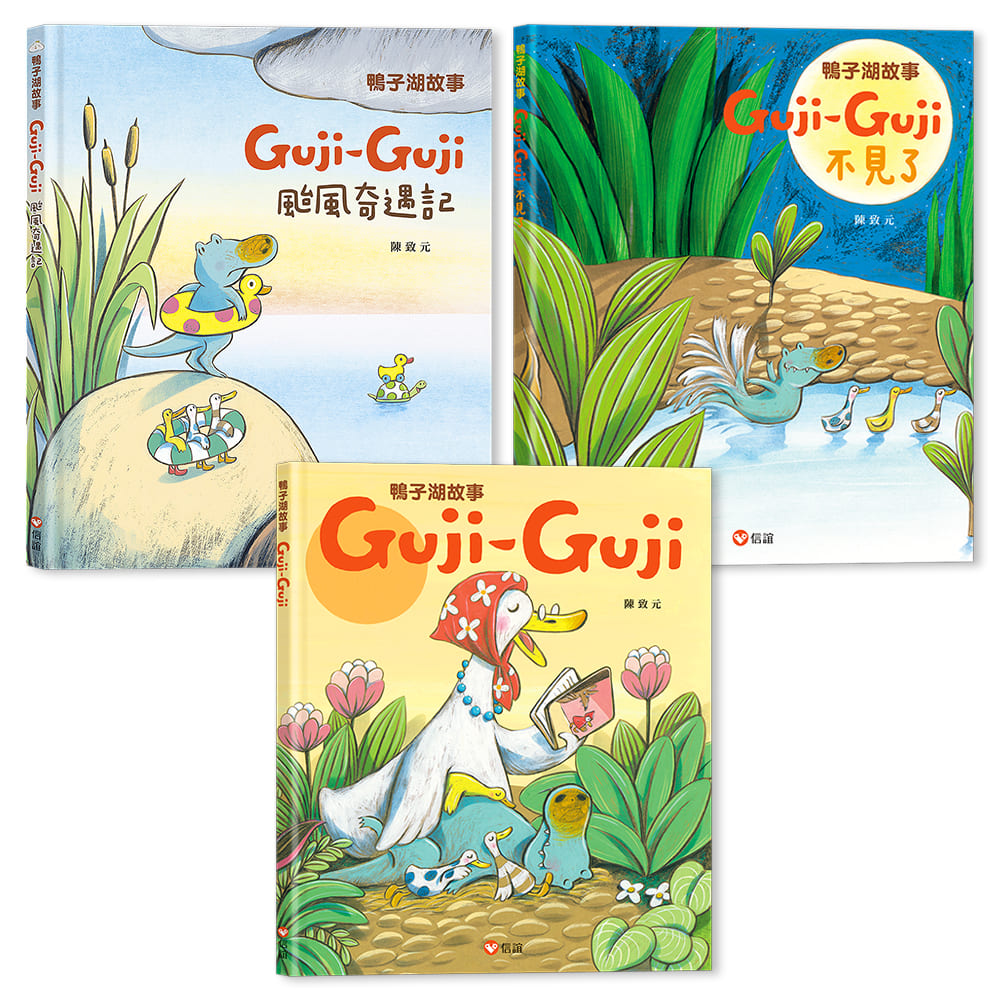

全球18國孩子都在看★鴨子湖故事套書

經典中的經典Guji Guji

關於愛、包容與自我認同的故事

曾獲瑞典Peter Pan Prize小飛俠圖畫書獎的陳致元,他的經典作品《Guji-Guji》,授權16國、改編成兒童劇,這次,以鱷魚鴨Guji Guji為主角,布局完整的鴨子湖成員陣容,加入了鴨爸爸以及許多鴨子湖朋友等角色;繪畫技法也有別以往,以童趣繽紛多彩的風格,賦予故事一股活潑歡樂的嶄新風貌。

看鴨子家族如何成為Guji Guji愛的後盾,超越種族的藩籬,接納Guji Guji與眾不同的身分,讓Guji Guji在面對自己時,勇於肯定、認同自我,並且運用機智,成功打跑壞鱷魚,化解了鴨子湖的危機,為家人和朋友帶來幸福的生活。

鴨子湖故事1:Guji-Guji

享譽國際,獲獎無數的Guji Guji

以全新風貌、堅強陣容,重裝席捲而來

再次展現鱷魚鴨獨特的機智與勇氣

一顆鱷魚蛋意外滾進了鴨巢裡,在鴨媽媽的孵育下,從蛋裡跳出一隻全身綠藍、綠藍的小怪鴨Guji Guji。

Guji Guji跟其他小鴨子長得很不一樣,但鴨媽媽依然疼愛他、照顧他,一起快樂的生活在鴨子湖,學鴨子走路、鴨子划水、跳鴨子舞、唱鴨子歌。

有一天,來了三隻壞鱷魚,先是嘲弄Guji Guji,告訴他是鱷魚,不是鴨子,還慫恿Guji Guji誘捕鴨子們,想吃一頓美味的鴨子大餐!難過的Guji Guji,陷入沮喪、抗拒和自我懷疑,後來他想通了,他不是鱷魚,也不是鴨子,而是獨一無二的「鱷魚鴨」。

面對不懷好意的鱷魚,Guji Guji會幫忙他們嗎?還是會想出什麼妙計對付他們,保護鴨子湖的家人和朋友,成為大家心目中的英雄,勇敢、快樂的做自己呢?

鴨子湖故事2:Guji-Guji不見了

糟糕,Guji Guji不見了!

追蹤地上畫的求救記號

一場拯救Guji Guji的行動即將展開……

鱷魚鴨Guji Guji,跟著鴨子家族,快樂的生活在鴨子湖。

有一天,來了一個獵人,設下陷阱抓走Guji Guji,準備把他賣給馬戲團,這下該怎麼辦才好?

到了馬戲團,動物們被要求從早到晚練習表演,可是,Guji Guji不會走繩索、滾球、盪秋千、丟瓶子,沒有一樣表演做得好,氣得馬戲團團長將他關起來,不給他吃晚餐,還要賣給工廠做鱷魚皮包。

鴨子湖的家人和朋友,發現Guji Guji不見了,正著急的時候,在地上看見Guji Guji留下的求救記號,知道他被壞人抓走了,大家跟著線索走,究竟能不能順利救出Guji Guji呢?

鴨子湖故事3:Guji-Guji颱風奇遇記

清涼的玩水天,鴨子湖卻遇上颱風來攪局啦!

Guji Guji和家人做好防颱準備,夜晚,颳起狂風暴雨,

大家在家唱著鴨子歌、跳著鴨子舞,暫時忘了外面是颱風天。

突然,窗外傳來一陣呼救聲,是誰呢?

啊,有朵小雲兒被強風吹落,卡在屋頂上了……

看勇敢善良的Guji Guji和鴨子湖朋友,

如何熱心助人,展開颱風天的英雄救「雲」記;

獲救的小雲兒,為了謝謝大家,邀請他們搭雲朵飛機到雲世界玩,

用雲朵做成的雲世界,有哪些好吃、好玩的?

回家時間到了,Guji Guji和朋友們,又會怎麼從天上回到鴨子湖呢?

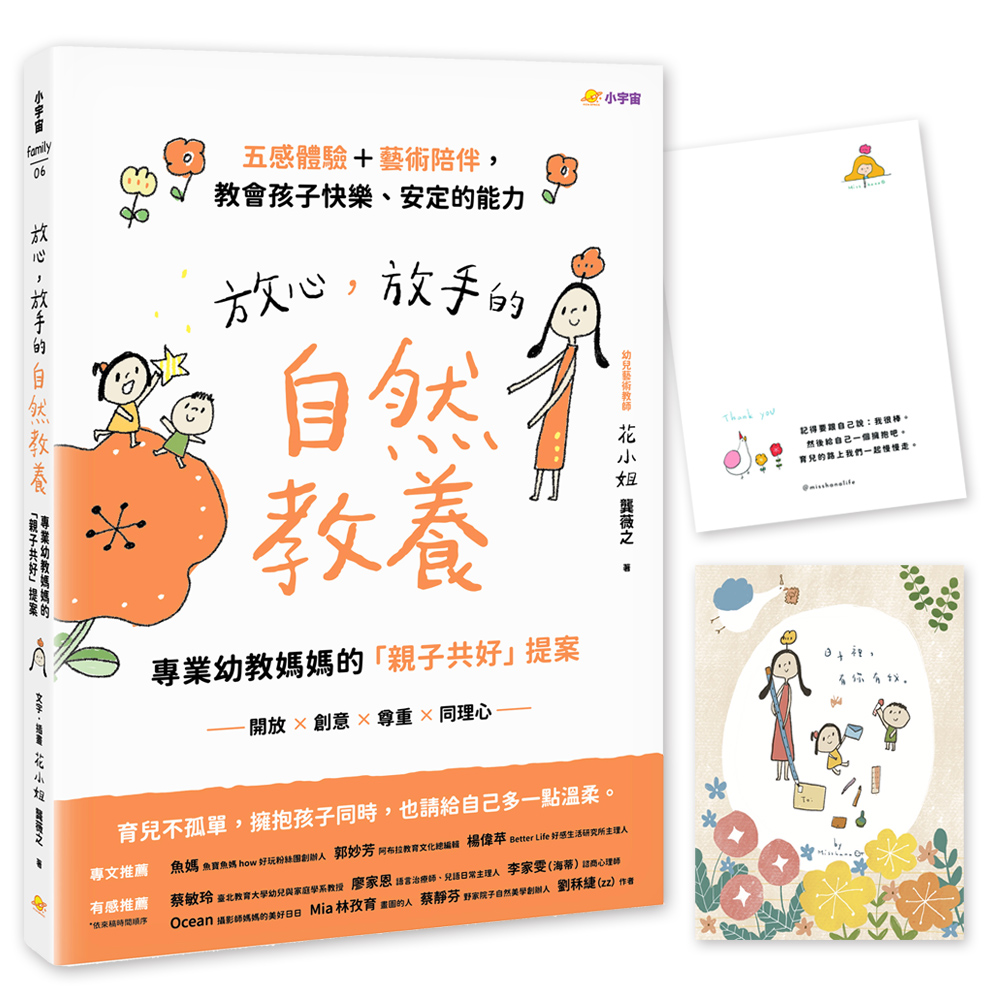

今日最推

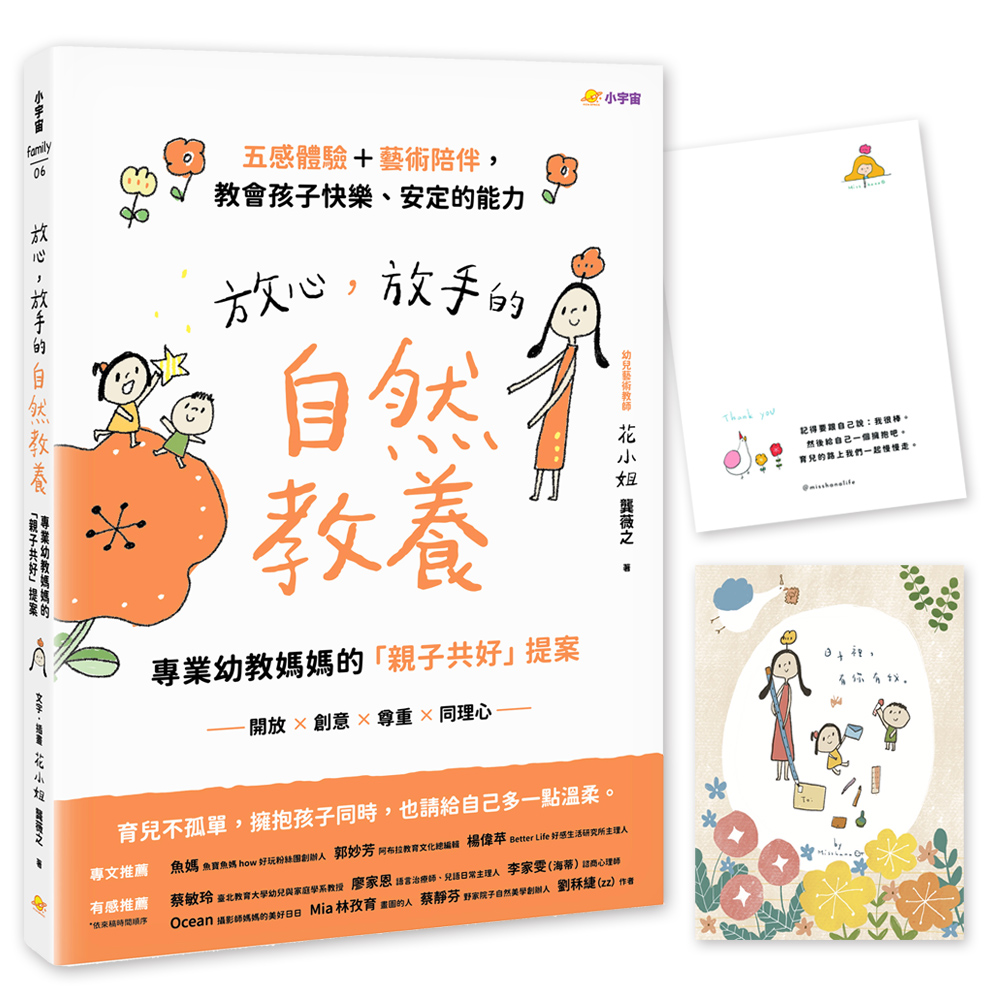

首刷限量贈暖心明信片|放心, 放手的自然教養: 專業幼教媽媽的親子共好提案 (首批限量贈品版)

────首刷限量贈:「日子裡,有你有我」暖心明信片────

幼兒藝術教師、專業幼教媽媽「花小姐」

寫給每一位在孩子眼中,閃閃發亮的你——

育兒不孤單,擁抱孩子同時,也請給自己多一點溫柔。

────***────

愛孩子和愛自己之間的平衡,

或許不是取捨,而是學會怎麼「共好」。

風是有味道的,雲朵不會只有白色,

孩子需要有人幫忙推他們一把,讓他們走向這個世界裡,

讓他們知道世界是長這樣。

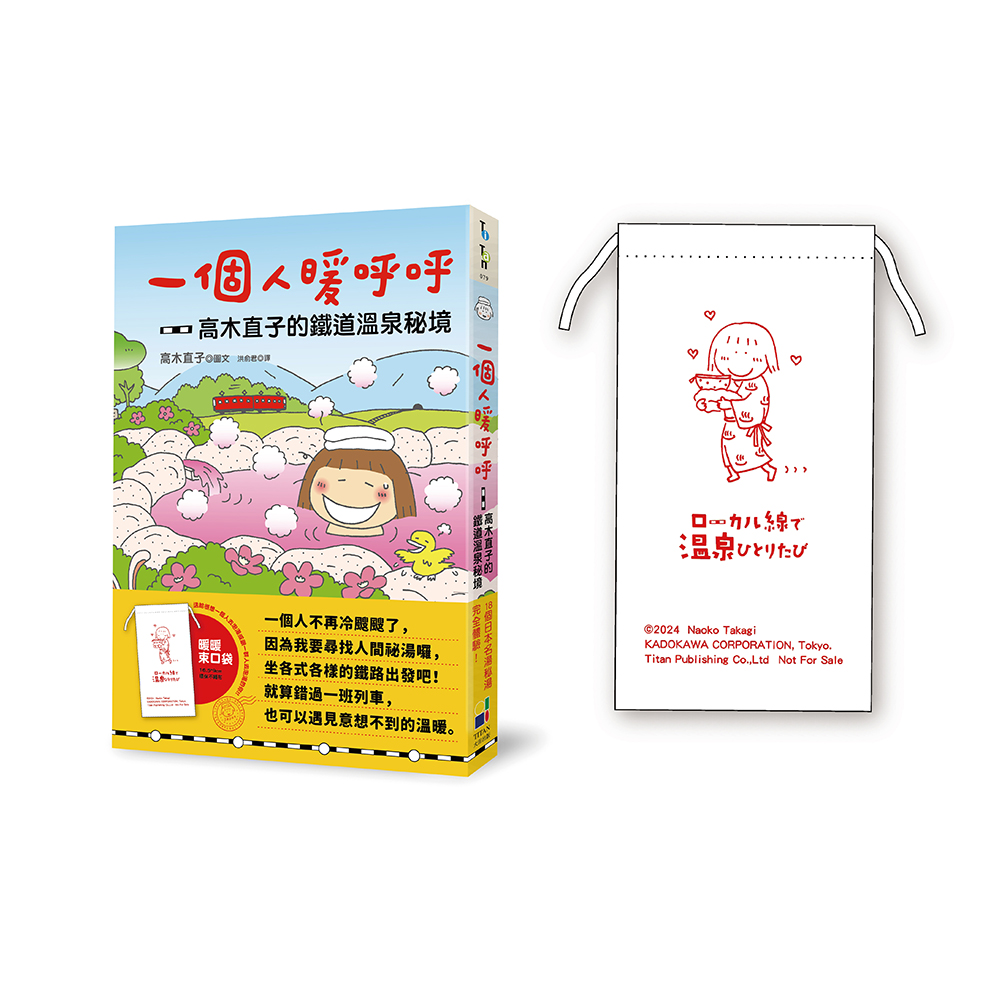

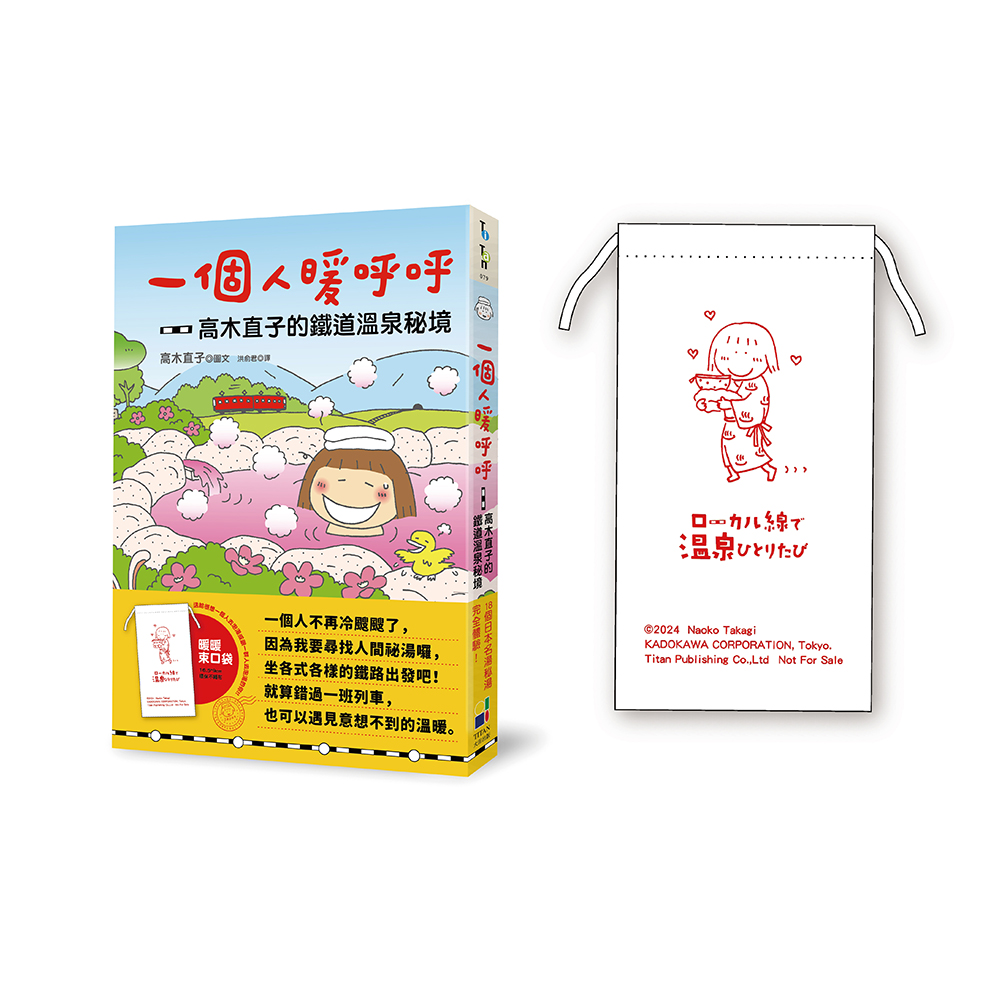

暖暖束口贈品版|一個人暖呼呼: 高木直子的鐵道溫泉祕境 (暖暖束口贈品版)

★ 送給很想一個人去泡湯或跟一群人泡湯的你 ★

▎暖暖束口袋

▎尺寸:16.5*9cm/環保不織布

▎溫暖隨行,陪伴你走過期待的旅途!

一個人,搭著日本各地有趣列車,我要去泡溫泉!

這些火車都好有特色,

夏目漱石「少爺」列車,忍者哈特利列車,

還有奔向日本最北端的鄂霍次克號!

這些溫泉都好親民可愛,

幾百日圓就能泡的大眾澡堂,能觀賞雪景的露天溫泉,

泡完溫泉再來杯啤酒,是最高享受!

旅行的時間都是我的,自由自在體驗各地美景美食吧!

看到絢麗海景,不顧一切中途下車,趕不到下一站也可以,

喝日本酒吃當令螃蟹,醉醺醺或飽到走不動都沒關係,

還到首度嘗試飄著石油味的溫泉,

哇,聽說上面浮的一層油對皮膚很好喲~

跟著我一起搭上火車,遨遊一段段溫泉小旅行,

啊 ~ 身心都被療癒了 ~ ~

本書特色

★18個日本名湯秘湯完全體驗★

一個人不再冷颼颼了,

因為我要尋找人間秘湯囉,

坐各式各樣的鐵路出發吧!

就算錯過一班列車,

也可以遇見意想不到的溫暖。

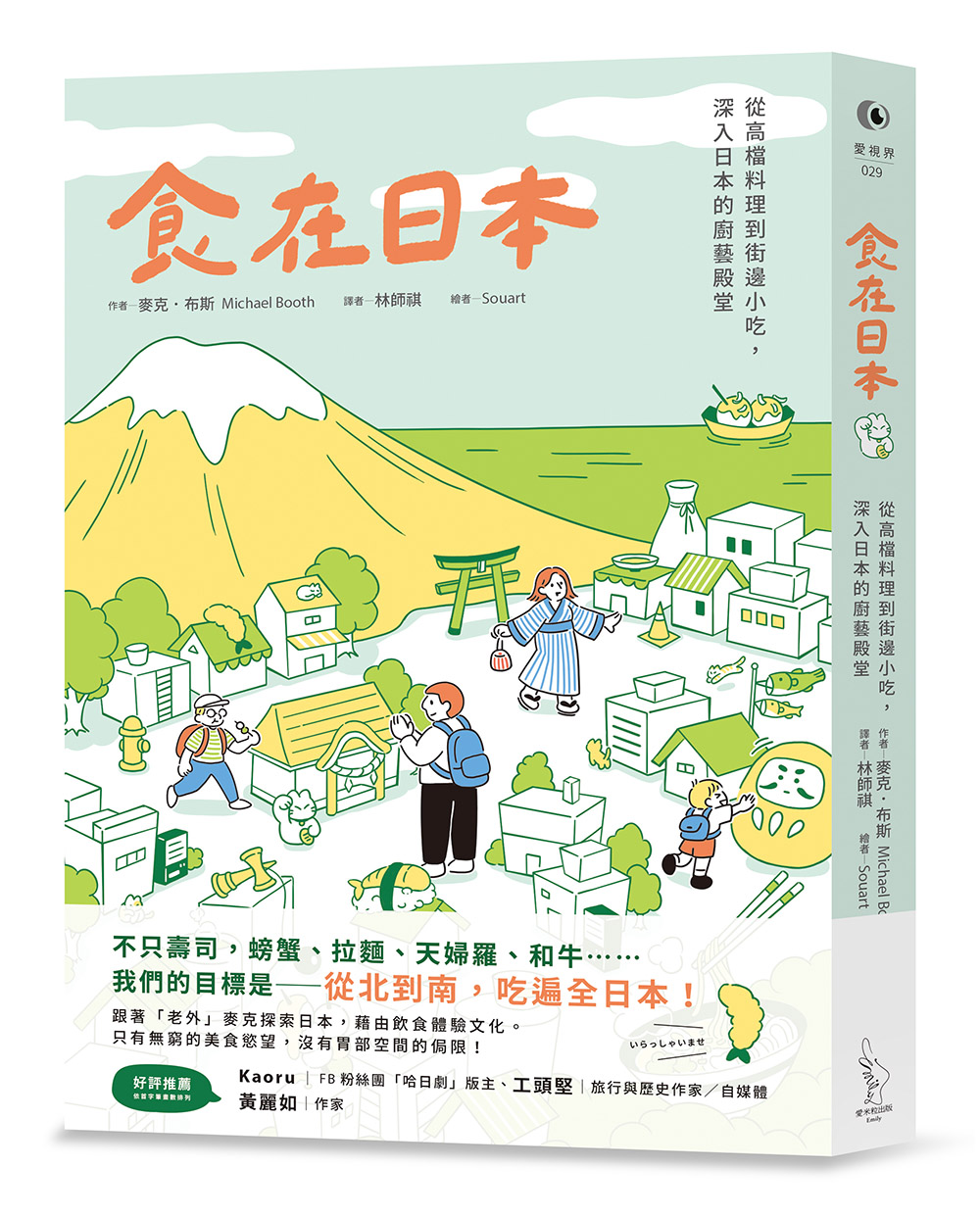

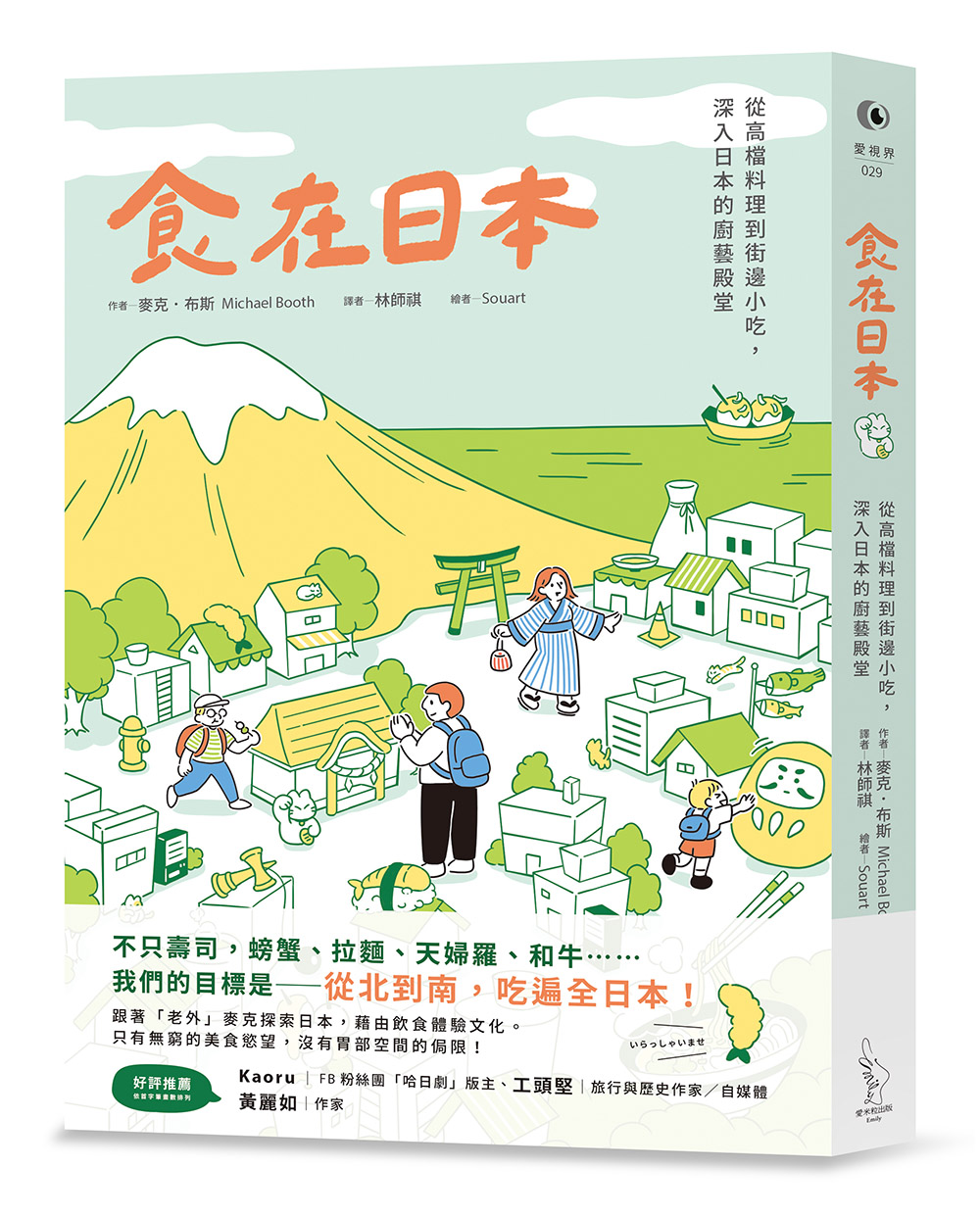

英國一家從札幌吃到沖繩|食在日本: 從高檔料理到街邊小深入日本的廚藝殿堂

英國一家從札幌吃到沖繩,深度探訪日本100天

透過飲食體驗日本文化,感受大和民族的極致追求!

★從高檔料理到街邊美食,深入日本廚藝殿堂

★被改編成日本動畫電視連續劇《英国一家、日本を食べる》

★Goodreads網站平均4顆星高評價

▎英國一家,遊歷日本100天

「你完全不懂日本料理,一點都不懂!」

因為這句話,美食記者麥克帶著妻兒,飛越半個地球,就是為了深度探訪日本飲食。他計畫先到東京,再從最北邊的北海道往南到京都、大阪、福岡和沖繩等地,邊吃邊探訪。從英國起飛時就不順利,好不容易抵達後,還得在熙熙攘攘的東京街頭覓食,兼顧身邊的兩個挑食孩童的口味。即使種種事情令他傷透腦筋,但為了一品當地食材,了解日式料理的美學、技巧,還有日本人健康長壽的祕密。麥可說什麼都會克服萬難,目標──吃遍全日本!

▎日本,不是只有壽司與拉麵

日本人吃得健康,還是全世界最長壽的民族!

日本人長壽又健康,那麼相撲力士如何將自己吃得像巨大的海象?而很多人認為不健康的味精、泡麵,發明源頭都來自日本。還有好吃的祕訣,其實跟你想的一點都不一樣?像是天婦羅麵糊不要攪拌得太均勻才會炸得完美?更有奇奇怪怪的小知識,原來掛在壽司餐廳門口的暖簾,原本的目的是讓顧客擦手,而且越髒表示生意越好!飲食還可以引發風潮,在男子「遠庖廚」的觀念下,超人氣組合SMAP主持料理節目,讓男子漢料理風靡日本。

百聞不如一見,麥克乾脆直接到相撲部屋,品嘗力士做的相撲火鍋。還有直接到《料理鐵人》的節目現場,就近觀察SMAP。為了揭開味精對人體是否有害的疑慮,到訪味精的發明公司!接下來還拜訪有著日本廚師搖籃之稱的「辻調理師專門學校」、清酒釀造場、醬油廠、山葵產地,更是「喪心病狂」的一舔河豚肝,還有瘋狂的打算──潛入牧場,幫和牛按摩等。讓我們跟著老外麥克,一同深入日本人的廚藝世界。

▎直到宇宙盡頭,都會念念不忘

「如果是你,人生最後一餐想吃什麼?」

會是選擇在米其林高檔餐廳,吃上精緻料理──上等鮮蠔、龍蝦、煎鵝肝,又或者是異國風味的料理,還是來自家鄉的許多難忘餐點。但是,麥克在聽到問題的當下,回答:「這一碗湯!」湯底像是新鮮的豆子,卻又包容著大海的味道猶如包容著大海的味道,即使喝得酩酊大醉,也難以忘懷的美味。

純粹而簡單的湯,卻是人生最後都想回味的。

最後,還有一件事情要學:「ご馳走様でした」(多謝款待),感謝為你準備餐點的人。

本書特色

1.日本深度文化之旅:台灣人普遍熟悉日本,但這一次,不妨跟著「老外」麥克一同探索日本的美食,還有深度體驗文化。他什麼都敢嘗試,鯨魚肉吃了,手摸生河豚肝後還悄悄舔了一口!還有更多更多的瘋狂想法,都是為了一揭美食的祕密!

2.不僅勾起讀者無窮的美食慾望,還引領探究每一道料理,讓我們了解每個美食背後都有其文化淵源。還有作者幽默語句,不僅讓人身臨其境,還會玩味一笑。

魔汁咖啡陳俞嘉限量親簽|魔汁原味mojocoffee (限量親簽版)

mojocoffee創辦兼主理人.陳俞嘉Scott Pasuya首部巨作!

尋豆 × 採購 × 杯測 × 經營 × 共好,

原汁原味的素人創業,外媒評鑑的最佳咖啡!

◎全臺知名咖啡行腳人陳俞嘉Scott Pasuya首部巨作。

◎紅點設計得主.外媒評鑑臺灣最佳咖啡館mojocoffee,品牌經營學一次看懂!

◎臺灣莊園咖啡生豆採購完全指南:產區風土×食農教育,敬天愛人的終極關懷。

◎越在地.越國際!臺灣第一本真實呈現產業樣貌的咖啡專書。

以藝術療癒創傷|Knife: Meditations After an Attempted Murder

《魔鬼詩篇》、《午夜之子》作者。布克獎得主:魯西迪。身負追殺令30年,2022年於美國遇刺。本書記錄當日細節,及以藝術療癒暴力帶來的創傷歷程。

From internationally renowned writer and Booker Prize winner Salman Rushdie, a searing, deeply personal account of enduring—and surviving—an attempt on his life thirty years after the fatwa that was ordered against him

Speaking out for the first time, and in unforgettable detail, about the traumatic events of August 12, 2022, Salman Rushdie answers violence with art, and reminds us of the power of words to make sense of the unthinkable. Knife is a gripping, intimate, and ultimately life-affirming meditation on life, loss, love, art—and finding the strength to stand up again.

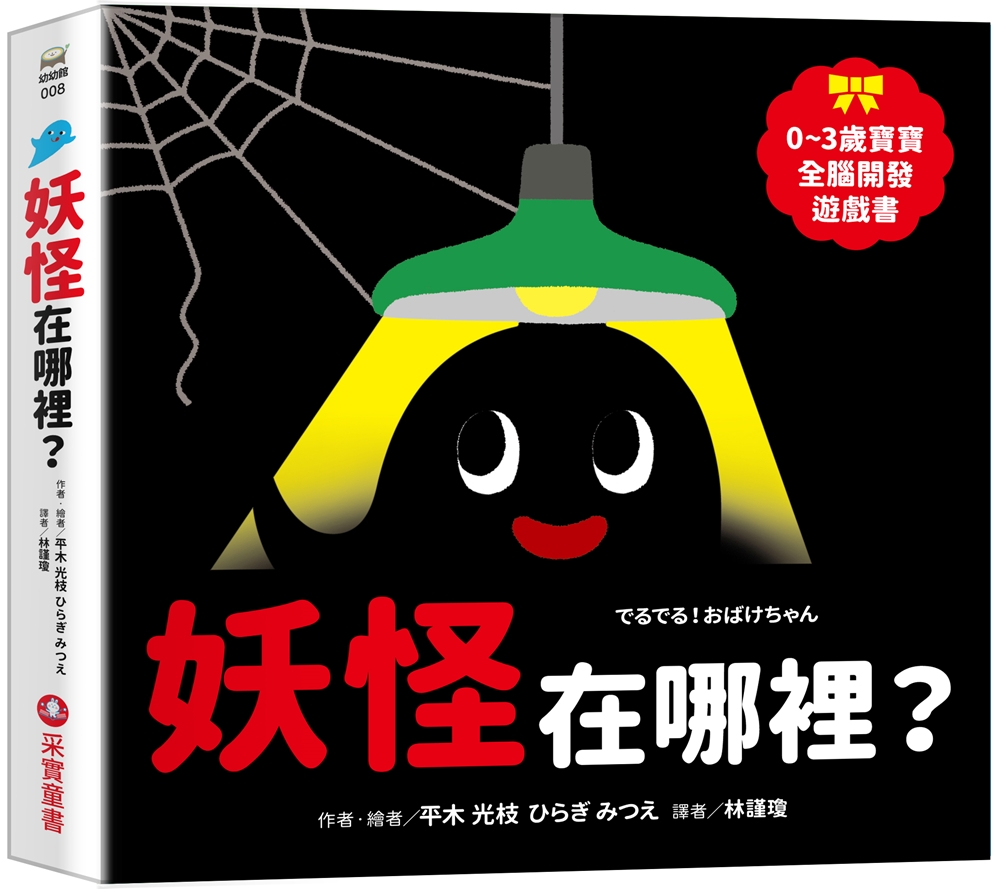

媽媽育兒界首推必買|0-3歲寶寶全腦開發遊戲書: 妖怪在哪裡?

╲媽媽育兒界首推必買寶寶互動操作書,全新可愛登場!╱

是誰躲在窗簾後面呢?

是誰正在吃點心呀?

一起動動小手,找出躲貓貓的可愛小妖怪們!

日本銷售突破150萬本,幫助寶寶腦力開發Χ感覺統合

視覺顏色刺激Χ手動觸摸小肌肉發展Χ動態手眼協調Χ口說串聯情境

是誰躲在窗簾後面呢?

是誰正在吃點心呀?

原本什麼都沒有,移動機關卻突然出現了妖怪!好神奇!

刺激寶寶感官學習的遊戲探索書,

小手輕輕滑一滑,發現好多可愛小妖怪的驚喜繪本。

玩,是孩子最重要的自主學習!

讓寶寶從遊戲中探索,刺激多感官學習,重複多次練習,

促進寶寶全腦開發的黃金生長期。

寶寶腦力發展的階段順序:

第一階段0歲開始:利用對比色刺激大腦

第二階段1歲開始:學習自己動手推拉

第三階段2、3歲開始:培育個性

利用對比色刺激大腦,吸引孩子的目光,培養觀察力。

多元的遊戲設計玩法,讓孩子玩出深度探索力。

★這本書可以怎麼讀?可以培養哪些能力?

【探索力】

先讓寶寶自己與這本書獨處一番,書中的每個移動式的動態設計,會引發寶寶的好奇心,動動小手,觸摸書中每個凹凸的結構與形狀,透過觸感體驗,挖掘書中的畫面會有哪些奇特的變化。

【觀察力】

動動小手之後,開始動動小眼睛,看看書中的每個畫面,無論是顏色或是線條,由抽象到具體,由簡單到複雜,都是貼近寶寶的生活經驗,讓孩子逐一發現書中每個圖畫的細節是有趣的體驗。

【認知力】

接下來可以一起親子共讀,家長引導寶寶認識每一頁的畫面內容以及移動式的動態設計,進行手眼協調的部分需要家長有耐心的陪伴寶寶一起多次重覆的練習,寶寶就會越來越得心應手,越能夠自己操作遊戲,也能夠瞭解其意義。

【語彙力】

讓家長帶領寶寶一起邊玩邊開口說,從簡單的單音字﹙甚至只是擬聲詞﹚、再進階到一個字以上的語詞,讓孩子可以透過搭配口說的表達能力,增強聽音與記憶學習。

【模仿力】

書中有很多的畫面動作,家長可以和寶寶一起進行模仿練習,例如:動動身體、擺擺手、跳跳舞,當孩子有了模仿的能力,這代表學習又更進一步。

★文字附注音

★適讀年齡:0~3歲,適合親子共讀

好康優惠

新書報到 | 馬上選購

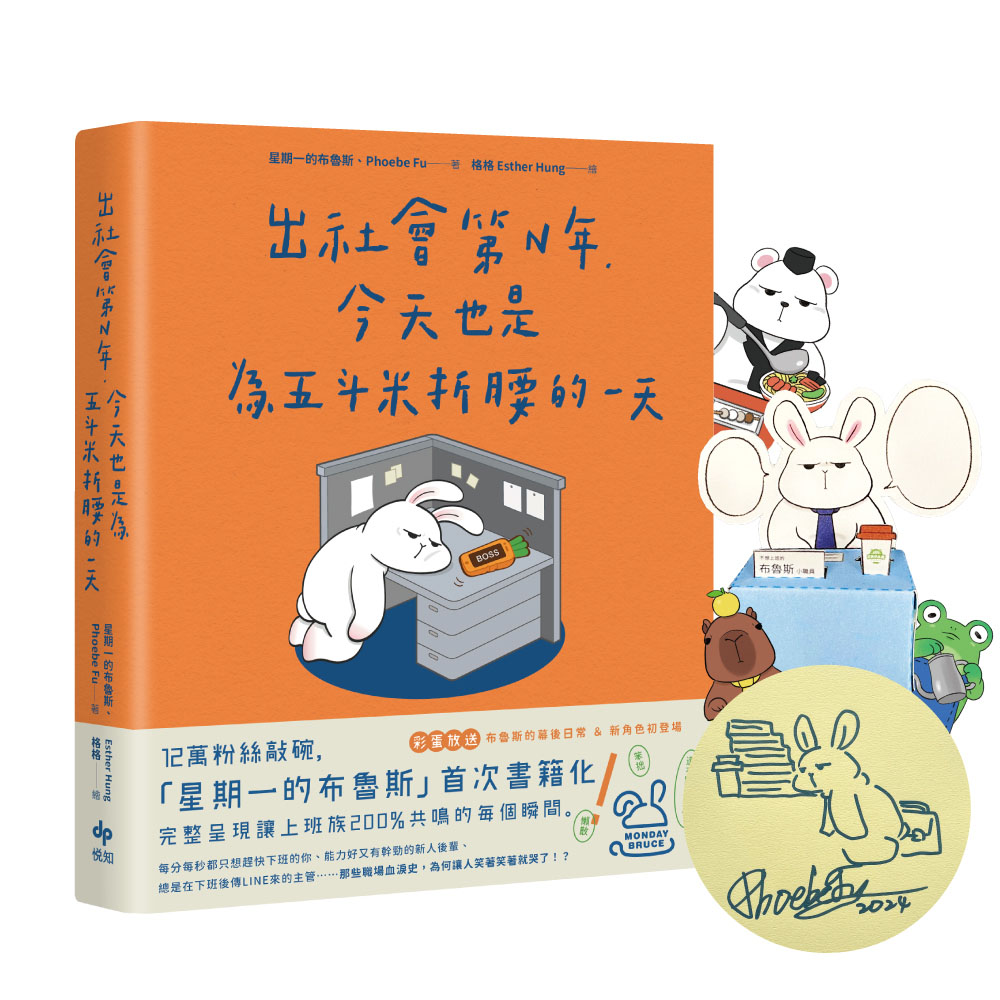

星期一的布魯斯書籍化|出社會第N年, 今天也是為五斗米折腰的一天 (附限量繪簽祝福/經典Q版角色立牌4款)

12萬粉絲敲碗,「星期一的布魯斯」首次書籍化!

完整呈現讓上班族200%共鳴的每個瞬間。

\限量繪簽祝福/

以質感丹迪紙扉頁,獻上親筆簽名與布魯斯招牌動作,

療癒所有心累的打工人們!

\一次擁有!加碼贈送4款經典Q版角色立牌/

精選富有手感的維納斯象牙紙印製而成(12 X17 cm),

按照簡單步驟即可DIY,還有空白對話框讓你自行填寫,

由布魯斯、史達博、呱克、阿酷,一起陪伴你的上班日常!

✦【彩蛋放送】布魯斯的幕後日常&新角色初登場

《林肯公路》作者最新|Table For Two

《莫斯科紳士》、《林肯公路》作者,亞莫爾.托歐斯2024最新!From the bestselling author of The Lincoln Highway , A Gentleman in Moscow , and Rules of Civility , a richly detailed and sharply drawn collection of stories set in New York and Los Angeles

The millions of readers of Amor Towles are in for a treat as he shares some of his shorter six stories set in New York City and a novella in Los Angeles. The New York stories, most of which are set around the turn of the millennium, take up everything from the death-defying acrobatics of the male ego, to the fateful consequences of brief encounters, and the delicate mechanics of comprise which operate at the heart of modern marriages.

In Towles’s novel, Rules of Civility , the indomitable Evelyn Ross leaves New York City in September, 1938, with the intention of returning home to Indiana. But as her train pulls into Chicago, where her parents are waiting, she instead extends her ticket to Los Angeles. Told from seven points of view, “Eve in Hollywood” describes how Eve crafts a new future for herself—and others—in the midst of Hollywood’s golden age.

Throughout the stories, two characters often find themselves sitting across a table for two where the direction of their futures may hinge upon what they say to each other next.

Written with his signature wit, humor, and sophistication, Table for Two is another glittering addition to Towles’s canon of stylish and transporting historical fiction.

結合自然、數數與故事|沼澤100層樓的家

超人氣「100層樓的家」系列出版十五週年.第六彈重磅登場!

跟著小渦探索10種各異其趣的家,收穫100種觀察與驚喜!

最富巧思!

巨大的滿月岩掉進沼澤了!和勇敢的小渦一起游向沼澤深處尋求幫助,一邊培養問題解決能力,一邊認數字、學數數!

最妙趣橫生!

透過色彩繽紛的插圖和變化無窮的細節,生動展現豐富的沼澤生態,在探險過程中認識各種沼澤生物的特性!

最不可思議!

以直式跨頁圖向下探索沼澤世界,每一層樓都有新發現!最終滿月岩能否被搬移?小渦到底是什麼生物?等你來揭曉!

沼澤旁的巨大岩石「滿月岩」掉下來了!看著滿月岩一點一點的向下沉,為了不讓大家被壓扁,勇敢的蝌蚪小渦決定去尋求幫助。他游向沼澤底下,鑽進一個洞後,發現裡面竟然是一棟不可思議的房子!隨著小渦一層一層向下探索,他的身體也有了變化,最終他能找到幫手將滿月岩搬移,並揭曉自己與其他同伴的差異原因嗎?

【本書關鍵字】

生態繪本、數數、團隊合作、蝌蚪、冒險、沼澤

【本書資料】

無注音

適讀年齡:3〜7歲親子共讀;7歲以上自己閱讀

【本書特色】

1. 結合自然、數數、趣味故事的繪本

作者根據不同沼澤生物的特性,打造多樣化的樓層,讓孩子能在趣味故事中,一邊認識沼澤生態,一邊學數數。

2. 獨特文字閱讀法及豐富的繪畫細節讓孩子手不釋卷

由上往下翻閱的文字閱讀法,讓孩子擁有不一樣的閱讀體驗,並配合豐富的繪畫細節,讓孩子沉浸其中、手不釋卷。

3. 書末附沼澤生物知識補充

看完書後,想對書中的沼澤生物有進一步的認識嗎?快掃描書末附的QR Code,生物玩中學!

領券買書 | 閱讀推薦

生活好物 | 編輯精選

獨家限量復古綠金夾|LAMY Safari狩獵者鋼珠筆/ 2024獨家限量/ 復古綠金夾

Classic fashion retro green and gold !

2024 LAMY safari green and gold狩獵者系列 全球獨家 復古綠金夾 限量上市 !!

*全球:台灣/日本/韓國/泰國 四國 全球獨家販售*

2024年LAMY將「復古綠」和「潮流金」兩種時光倒流的復古流行色,運用充滿現代感的復古配色打造懷舊風格的設計美學。

2024 LAMY safari 狩獵者 全球獨家 復古綠金夾 系列 ,復古掀起了潮流,潮流又與復古交匯在一起。完美復古的綠與高質感的金色金屬線條完美的復古感。1910年代 - 新藝術風格,自然復古的綠色和華麗的潮流金色是新藝術風格的共同特徵,這就是為什麼綠色和金色會在這一時期成為主流和流行的顏色。

2024 LAMY safari green and gold狩獵者系列 全球獨家 復古綠金夾 系列:共有四款筆款,鋼筆/鋼珠筆/原子筆/自動鉛筆,復古綠色霧面筆身與筆蓋,搭配潮流金色筆夾,復古綠色霧面前端,黑色霧面筆蓋頂端,黑色不鏽鋼筆尖,復古色彩風格設計!

Safari 狩獵者系列 復古綠金夾 限量 鋼珠筆

LAMY 2024全球獨家限量 復古綠霧面ABS筆身/筆蓋,潮流金色迴紋針造型筆夾,人體工學復古綠霧面前端握把與黑色霧面筆蓋上蓋,使用M63鋼珠筆筆蕊。

時尚選物 | 超值登場

涼爽薄棉材質|JS/Loan Pintuck BL/短襯衫/白色(010)/FREE

日本觀點詮釋美式風格,並透過自主企劃的商品結合來自世界各地的選品組合而成,持續帶來男女皆可穿著的經典單品與尖端時裝,提供顧客跳出框架的時尚準則。

【2024SS】

JOURNAL STANDARD

大受歡迎的壓褶女式襯衫增添了新顏色,今年也上市啦!

這款女式襯衫衣身和袖子上設計有細褶,非常搶眼。

設計給人女人味十足的溫柔印象,無論上班還是休閒都可以著用。

亮點是透過使用可以涼爽穿著的薄棉質材料並添加針腳來表達的設計。

袖口採用了鬆緊帶設計,易於穿著,袖子的立體感很強,隨意捲起來穿也很可愛◎

**********************

透明度:黑色以外的有一點

襯布: 無

彈性: 無

光澤度:無

布料厚度: 薄

**********************

【工作人員穿著評論】

《員工K》

年齡:20歲後半 身高:158 cm 穿著尺寸:均碼

尺寸感:衣身和袖子都很寬鬆,穿著非常舒適。

材質感:100%純棉,不會太薄,穿著方便,在家也能洗滌。

穿著感:非常輕便舒適。

**********************

※因顏色不同,使用方法也不同。

※根據照明關係,顏色可能會看起來比實際顏色不同。

另外,根據電腦、智能手機等環境,產品和視頻的顏色可能會有所不同。

※產品的顏色請參閱產品上傳圖片。

穿著人員 身高:162,158cm 穿著尺碼:均碼

穿著人員 身高:158,163,165cm 穿著尺碼:均碼

穿著人員 身高:165cm 穿著尺碼:均碼

詳細拍攝人員 身高:162cm 穿著尺碼:均碼

尺碼:均碼,肩膀寬度:53,胸圍:48,總長:70,袖子長度:48,裄長度:74

[貨號:24051400906010]