發燒必買

任兩件5折➤巧活黑鑽雞滴雞精常溫禮盒

嚴選巧活黑鑽雞「全雞」提煉

遵循古法陶甕滴出原味精華

口感香醇濃郁、零脂肪、零膽固醇

富含胺基酸等多種微量元素

通過SGS檢驗多項認證,安心有保證

本產品經高壓高溫滅菌技術,可常溫保存

餽贈親友、伴手禮帶出國超方便

遵循古法將全雞斷骨入甕,用以高溫蒸煮,陶甕由外至內緩慢且均勻的受熱,通過這樣的密封加熱方式,讓黑羽土雞全雞從每一吋肌肉至骨髓,精粹出更加醇厚的雞精,其膠質豐富、鮮甜甘香、醇和風味,有如陶罈貯酒,萃釀出微金色澤的原汁精華。

結帳再折千✨【LOJEL】CUBO FIT 29.5吋前開擴充 防盜拉鍊拉桿箱/ 象牙白

全球保固號碼牌, 為每個箱子設立ID, 方便您可以在全球維修

前開式設計, 在任何環境只須極小空間便能整理行李

雙齒防盜防爆拉鍊, 用尖銳物戳不開, 防潑水性更加

擴充設計, 容量瞬間加大

360度耐磨靜音飛機輪

100% 德國拜耳PC耐碰撞材質

箱蓋上備有收納袋, 輕鬆分類取物

CUBO系列採用前開式設計, 中間為擴充圍, 不同於一般對開式行李箱, 開闔時只需要極小空間, 讓您不管在任何環境都能輕鬆整理行李.

多元美術效果★Little Brian可洗式水彩棒

1.經典色12支,螢光色6支,金屬色6支

2.水彩棒質地可做疊色刮畫等美術效果

3.適合3歲以上

4.60秒內快乾

5.旋轉口紅型筆管,直接當蠟筆使用,上色乾淨不沾手

6.筆刷沾水,可當水彩調色、渲染

7.多元創意表現,可以玩點點畫、疊色做刮畫、蓋印遊戲、 樹葉拓印

8.玻璃窗戶或磁磚上色,可當浴室玩具,好擦拭好清洗

9.各式材質創作,黏土、石頭、貝殼、木頭、塑膠罐都可輕鬆上色

10.500g, 英國設計

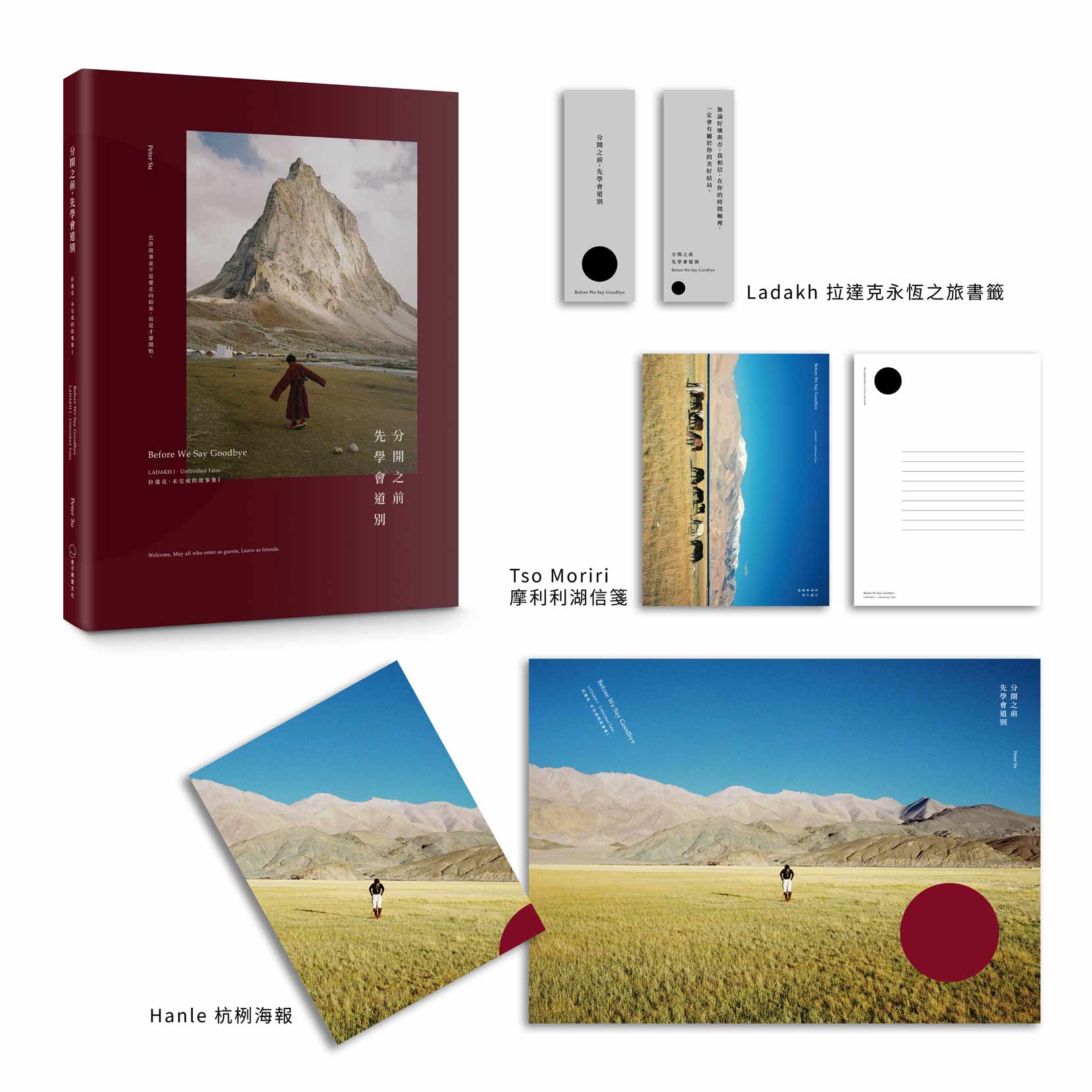

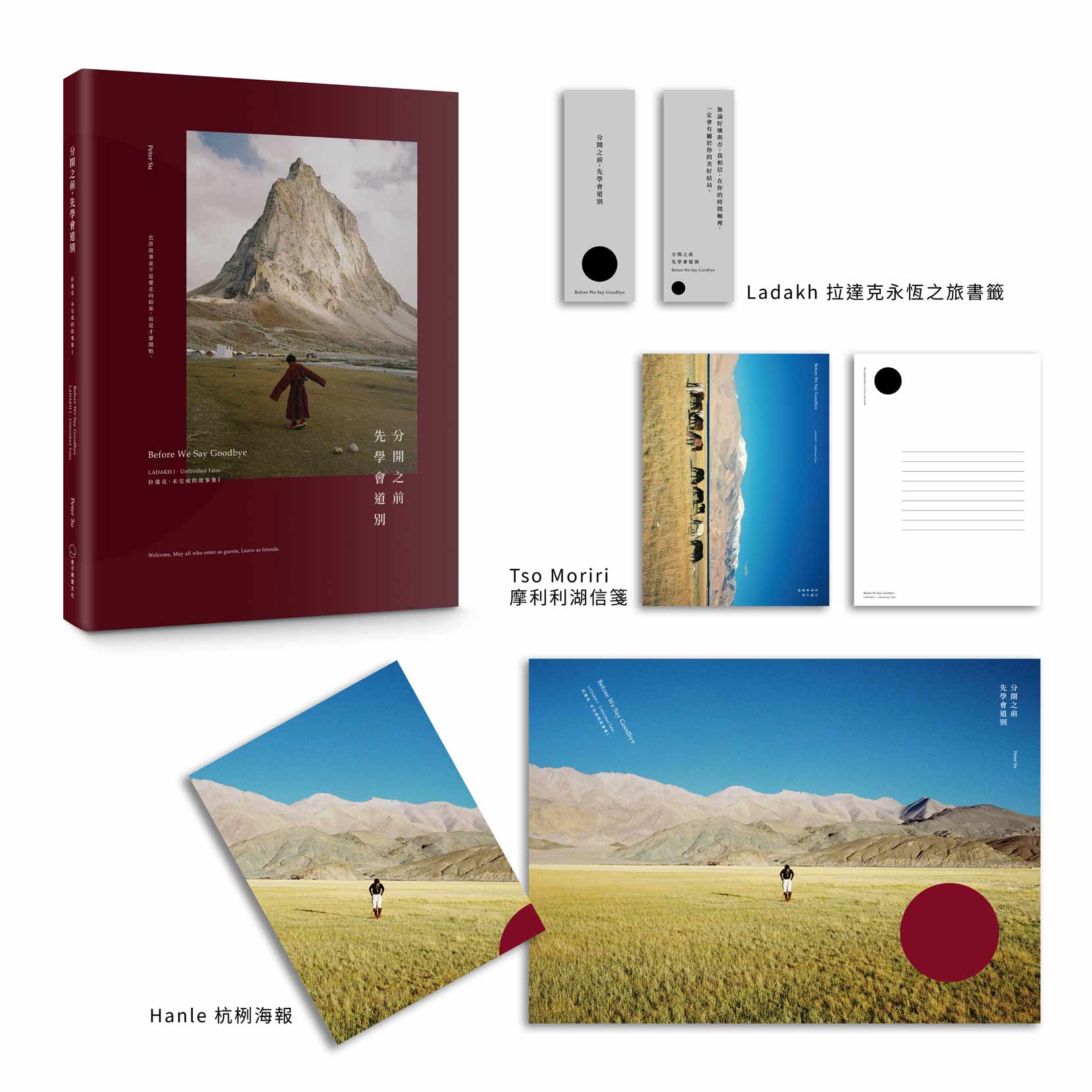

附限量天空邊境信箋組➤分開之前, 先學會道別

「我相信,過去與此刻一切的發生,都將會是最好的安排。」~Peter Su

14篇壯遊日誌+13篇問答集+41篇短語錄

用旅行探索生命的本質。

限量隨書附贈 天空邊境 信箋三件組

The border of Ladakh, Limited Edition.

套組內容:

Hanle 杭栵海報

Tso Moriri 摩利利湖信箋

Ladakh 拉達克永恆之旅書籤兩入

今日最推

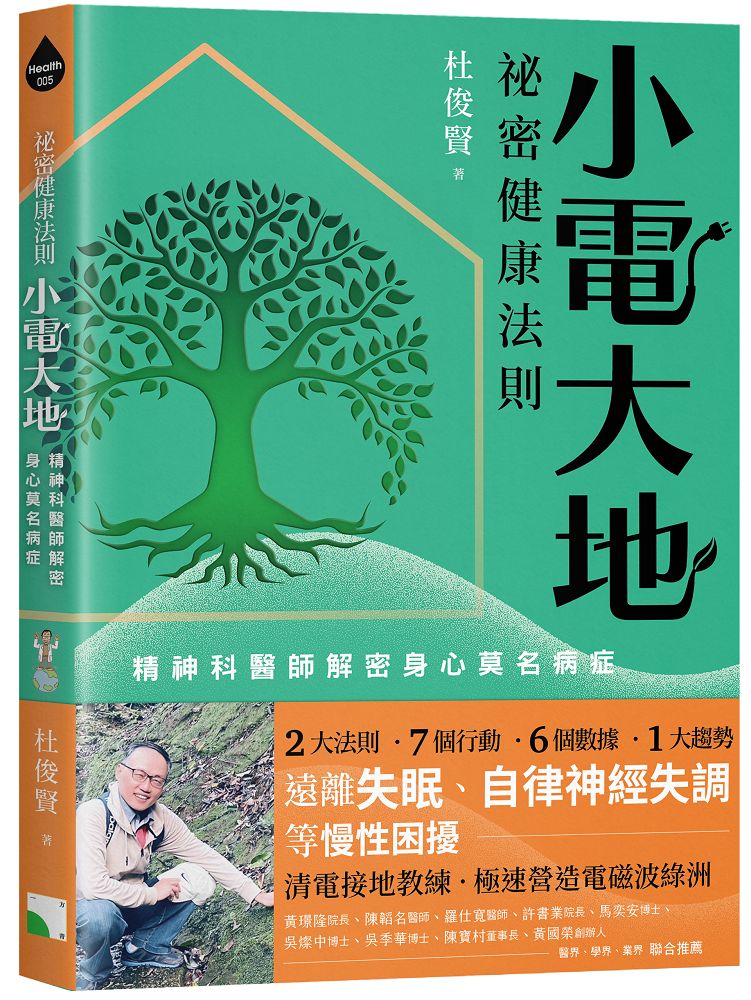

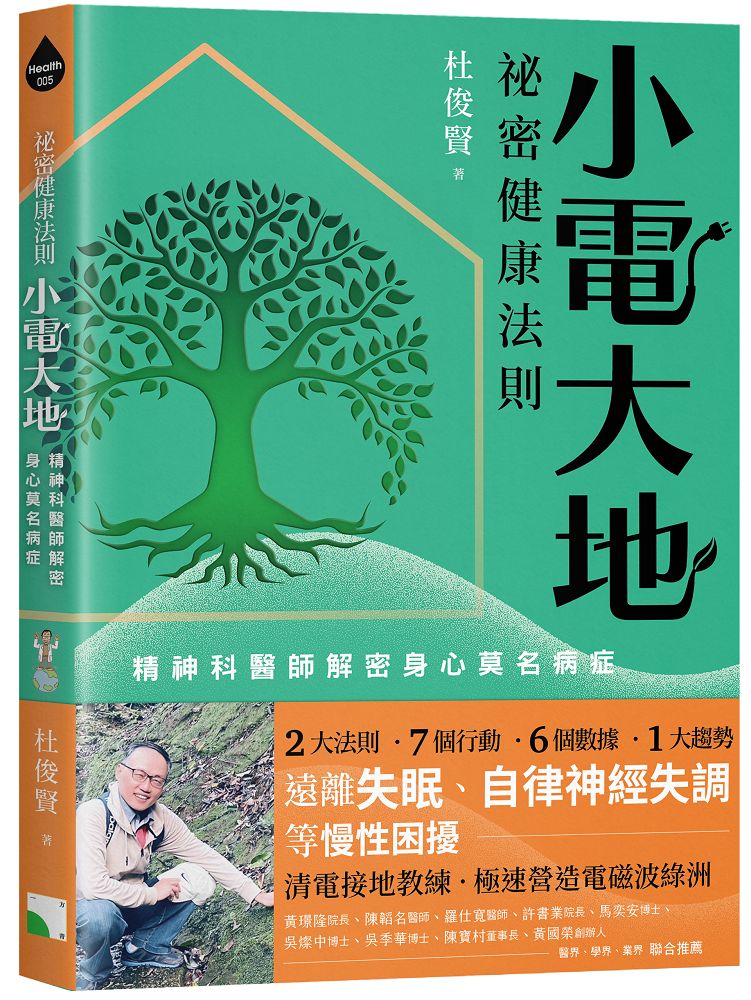

送靜磁場檢測器|祕密健康法則: 小電大地, 精神科醫師解密身心莫名病症

你還不相信電磁波

會引起失眠和自律神經失調嗎?

實踐「小電大地祕密健康法則」

輕鬆遠離室內90%的電磁波

人類創造了「天空的微波羅網」和「牆壁地板的電線網」,

讓自己不知不覺被「天羅地網」般的無色無味的物理性毒素所環繞,

導致身體長期處在室內空間中多樣化人造頻率的電磁波暴露之下。

本書獨創不吃藥不打針的「小電大地祕密健康法則」(MEME健康法),

教你翻轉身心疾病,健康有活力!

醫病、更要醫治環境的「以地制電」健康理念

身為精神科醫師的杜俊賢,意外解除自己長期身陷的電、磁、波干擾,於是複製自己的經驗,成功幫助許多病人逆轉失眠困擾、紓解自律神經失調、減緩莫名身心病症等苦惱。歷經八年以上的門診臨床驗證,他將「以地制電」的實證心得化繁為簡提煉成「極小化電磁波、極大化接地氣」(Minimizing EMF & Maximizing Earthing,簡稱MEME) 的小電大地策略。

極小化電磁波,怎麼做? 睡前拔掉床邊1公尺內的電線、插座正面15公分淨空、睡前切斷Wi-Fi電源、手機開飛航、少用無線產品……,更主動的可以自行檢測居家、工作空間的電磁場強度,再加以屏蔽(例如:購買特殊窗簾或床帳、鋁箔來擋掉無線電波和微波……)。

極大化接地氣,怎麼做? 直接走出戶外踩公園地磚、泥土、草地、沙灘、抱樹……,如果沒有太多時間外出,間接的可以使用各種「人體接地設備」,讓自己身處室內也能接收到地球的能量……。

全書不藏私完整提供如何有效落實室內六大電磁波的適度減量、主動檢測、屏蔽處理等重點和訣竅,幫助每個家庭及各行各業實現類自然健康宅。

終極目標是擴大全球影響力,成為新建案與室內裝修的大趨勢甚至標準化規格,幫生命打造電磁波干擾最少、地氣能量最多、身心最放鬆的MEME健康宅。

---------------------------------------------------------

本書特色

★親身實踐擺脫電磁波敏感症,自己也變身為管理電磁波達人

作者身為精神專科的杜俊賢醫師,多年鑽研電磁波相關研究,擁有超過上千臨床案例實證,甚至走出診間訪查患者臥室,目的在找出問題癥結,幫助病人逆轉失眠之苦、排除身心之疾。

★「MEME以地制電」:關鍵掌握極小化電磁波、極大化接地氣的兩大策略

書中詳細說明各種臨床案例、電磁波的健康建議值、檢測工具,以及如何預防、如何屏蔽減量等各種因應對策和方法,達到有效遠離且收納室內電磁波;同時分享如何直接和間接「接地氣」的健康好處、怎麼做及時間長短,其奧妙就在「以地制電」。

★實踐遠離電磁波的七個MEME健康法,扭轉病症重獲身心健康

只要學會MEME健康法的七個祕密行動(MEME,音近似「祕密」),讓這些不吃藥不打針的小改變融入日常生活中,就能輕鬆遠離室內90%以上的電磁波,扭轉病症重獲身心健康!

【七個MEME健康法】

1.睡前讓「有交流電壓的電線/電器」離「床」1公尺以上

2.保持「交流電插座/開關」正前方15公分的淨空

3.睡前把「無線電波(微波)的發射源」盡量關掉或擋掉

4.保持「身體接地」或「身體電壓小於交流電壓 0.01伏特」

5.減少身體「靜電」──降來源,增排出

6.遠離或少買「靜磁場」偏高的家具、床墊、牆板

7.檢測居家和工作空間的電磁波強度,再針對處理

★不生病祕密的最後拼圖:打造築健頻淨的「MEME健康宅」

作者秉持治療病人更要醫治室內環境的理念,幫助大家逐步將室內空間打造成「類自然健康宅」,更進一步的終極目標是擴大影響力,推動「MEME健康宅」打造如同身處大自然的身心放鬆感受。

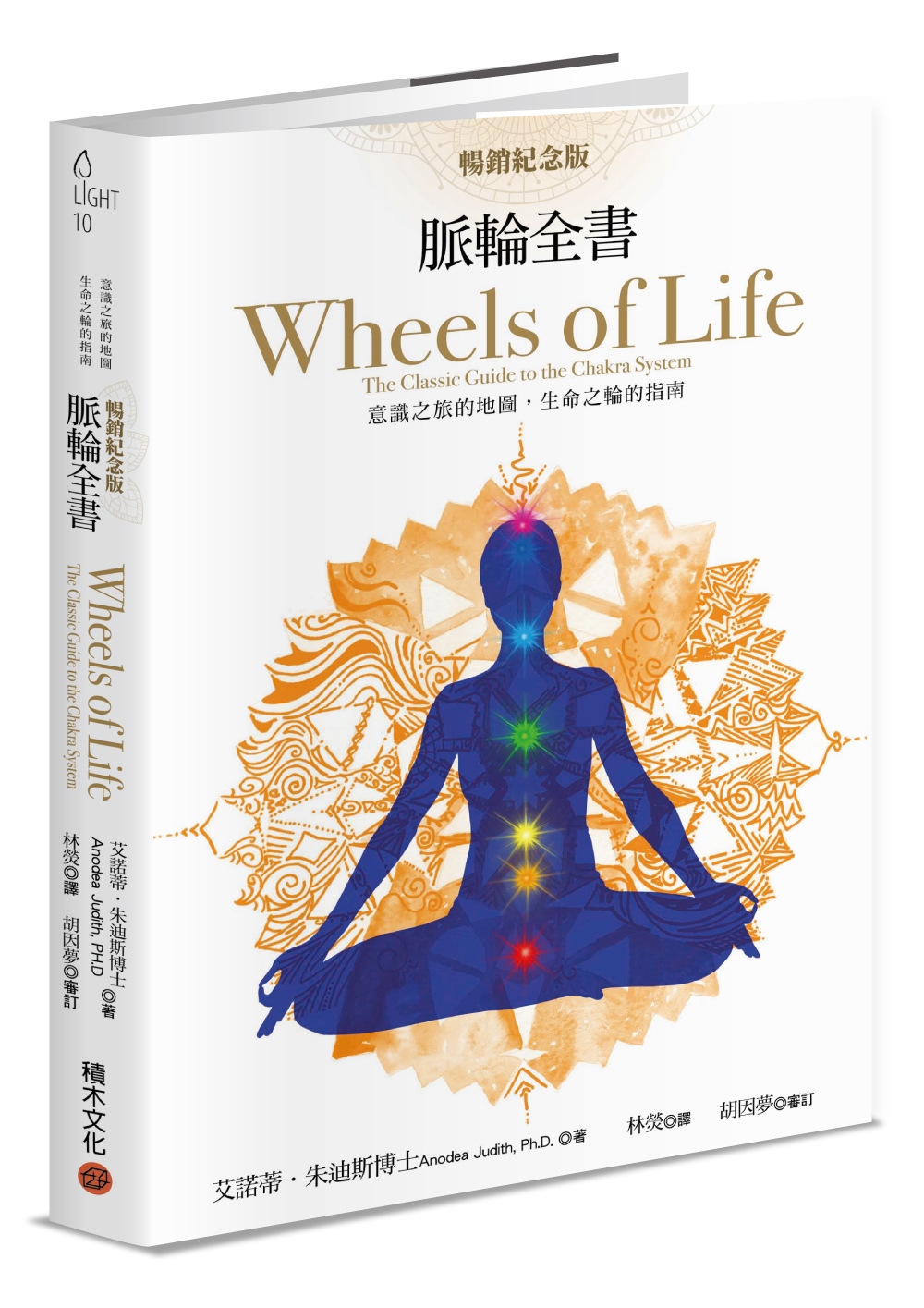

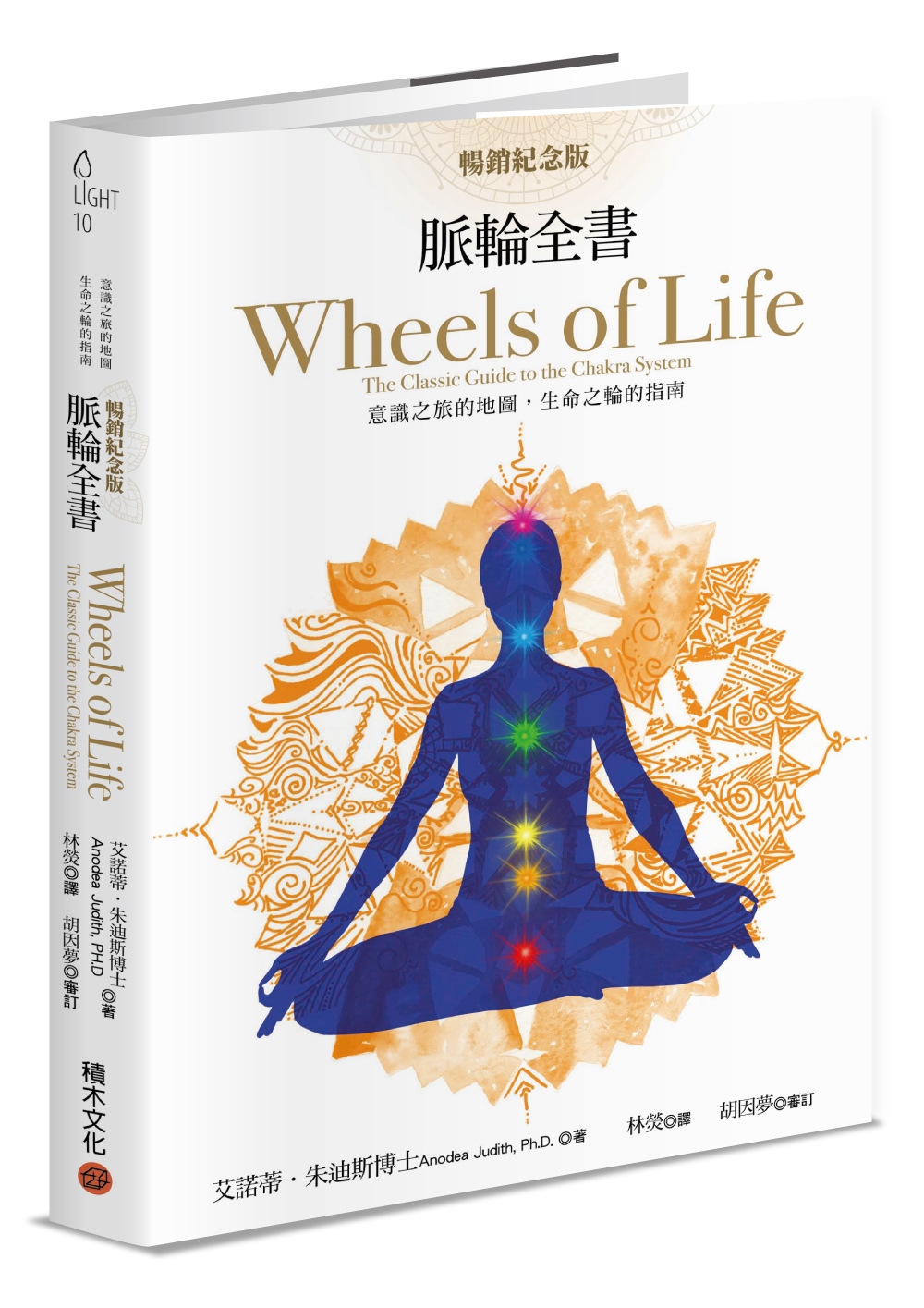

脈輪學習者入門必讀|脈輪全書: 意識之旅的地圖, 生命之輪的指南 (暢銷紀念版)

中譯本狂銷十數年,脈輪學習者入門必讀大作,重裝登場!

★伴您走上成長、療癒、蛻變之途,迎接身心健康、充滿能量的美好生活

★脈輪系統的最完整闡述,手把手帶你解放靈性、掌握實現夢想的驅動力

艾諾蒂・朱迪斯博士(Anodea Judith Ph.D.)1987年初版這本脈輪經典大作。直指核心又具實用性的書寫風格,加上對脈輪的詳實闡釋,讓它至今在全球默默累銷超過三十萬冊!在那之後過了二十幾年,朱迪斯博士全面更新本書,除了針對關係、進化和療癒等領域做修訂,也納入「如何教養出脈輪健康的小孩」提供新穎的親職實踐方案。

本書是值得當代人細細咀嚼的「靈性成長指南」。一改靈性主題在過去流於不切實際、難以登堂入室的形象,朱迪斯博士以兩大基礎精心刻畫,讓人直視日常生活的每一面相:

֍ 盤點靈性根源:統整「科學隱喻+意識研究典範+現代治療技巧」

完整呈現脈輪風貌,在吸收資訊的過程中激勵思考

֍ 具體操作練習:匯聚「靜心引導+身體練習+圖像理解+軼事集」

脈輪概念躍然紙上,巧妙融合直覺經驗與硬底知識

現在就讓脈輪在長長的生命道路上,陪您爬梳自身、指點迷津。透過知識穩扎根基,在一次次的呼吸、體位、靜坐與冥想實踐中拓展覺察力,找回你本就擁有的強大力量!

各界療癒導師堅定推介

※依首字筆畫排序

李欣頻|心靈作家暨《愛情覺醒地圖》作者

柳金銘|西藏回春瑜伽推廣者

胡因夢|譯作家

約翰‧福藍John Friend|Anusara瑜伽開派宗師

蔣欣芳|新世紀關係與身心育療師

本書深入淺出地涵容身心靈各個層次,並佐以適合人人練習的精簡體位法,真是自我潛能開發的佳作!

──柳金銘|西藏回春瑜伽推廣者

長達二十五年的拙火經驗使我體認到,上層脈論的發展並不會因年齡漸老而受阻,因此任何一個年齡層的讀者,都可以受惠於本書的脈輪洞見,朝著更精微的方向成長蛻變。

──胡因夢|譯作家

在探討脈輪的著作中,《脈輪全書》是扛鼎之作,也最具影響力。

──約翰‧福藍John Friend|Anusara瑜伽開派宗師

須鰭美國Amazon.com讀者熱烈好評須鰭

⫸十分推薦給對脈輪有興趣的人!

⫸書寫的方式很容易讀懂,對每一個脈輪的敘述也非常詳細。

⫸我跟朋友借了這本書,從第一頁看到最後一頁,然後自己又去買了一本。

⫸脈輪的書,就是這一本!

⫸好書!有十萬讀者背書,還有什麼好說的。

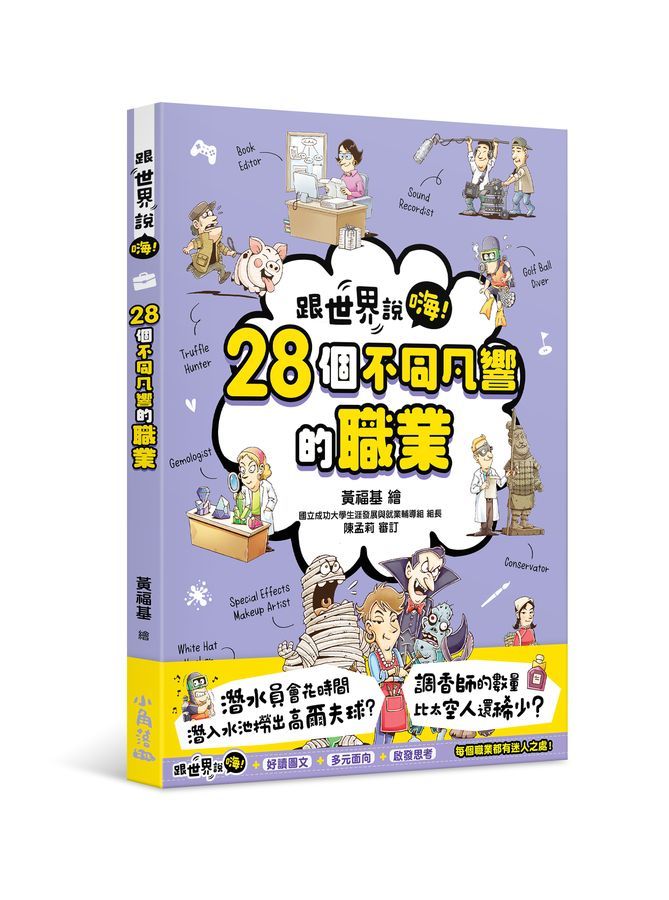

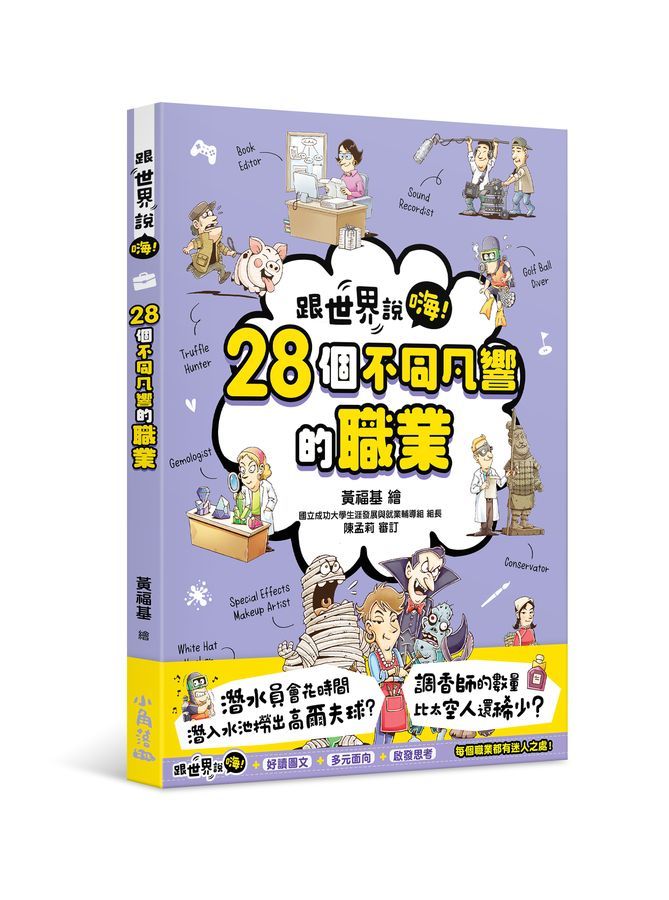

不同職業的多元知識|跟世界說嗨! 28個不同凡響的職業

世界上五花八門的職業,你認識幾種呢?

「跟世界說嗨!」系列,帶你認識世界人事物的大小事!

.潛水員會花時間潛入水池撈出高爾夫球?

.調香師的數量比太空人還稀少?

動物飼養員、太空人、藝術治療師……

不論哪一個職業都擁有自己的迷人之處,也都需要具備一定的條件才能勝任。

本書挑選了28個不同領域的職業,一起來認識這些不同凡響的職業,它們的職責範圍、勝任條件及作業程序等。現在,就讓我們一起出發吧!

動物飼養員、樹藝師、藝術治療師、太空人、圖書編輯、

點譯師、中醫師、漫畫家、文物修復師、外交官、

替身演員、食物模型師、殯葬禮儀師、遊戲策畫、珠寶鑑定師、

高爾夫球潛水員、飯店試睡員、氣象學家、調香師、海女、

保安、特效化妝師、收音師、製茶師、翻譯員、

松露採集者、獸醫、白帽駭客

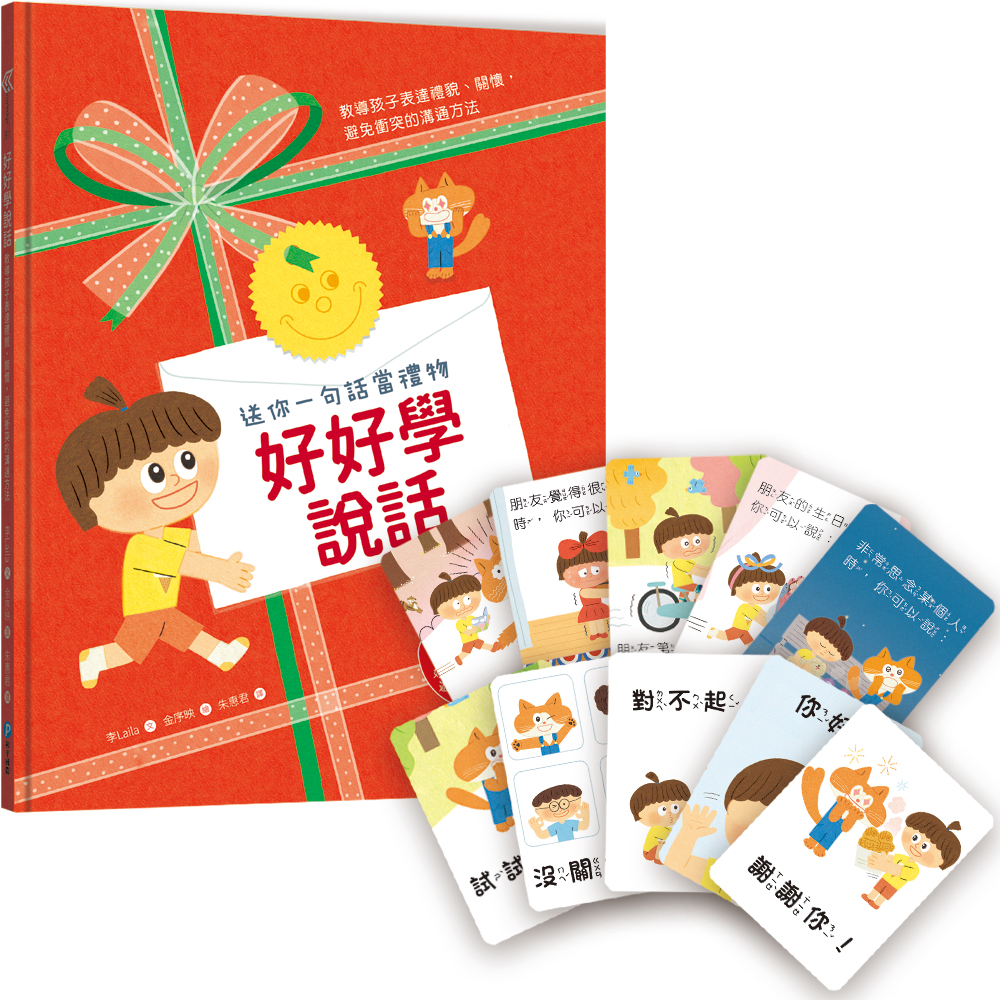

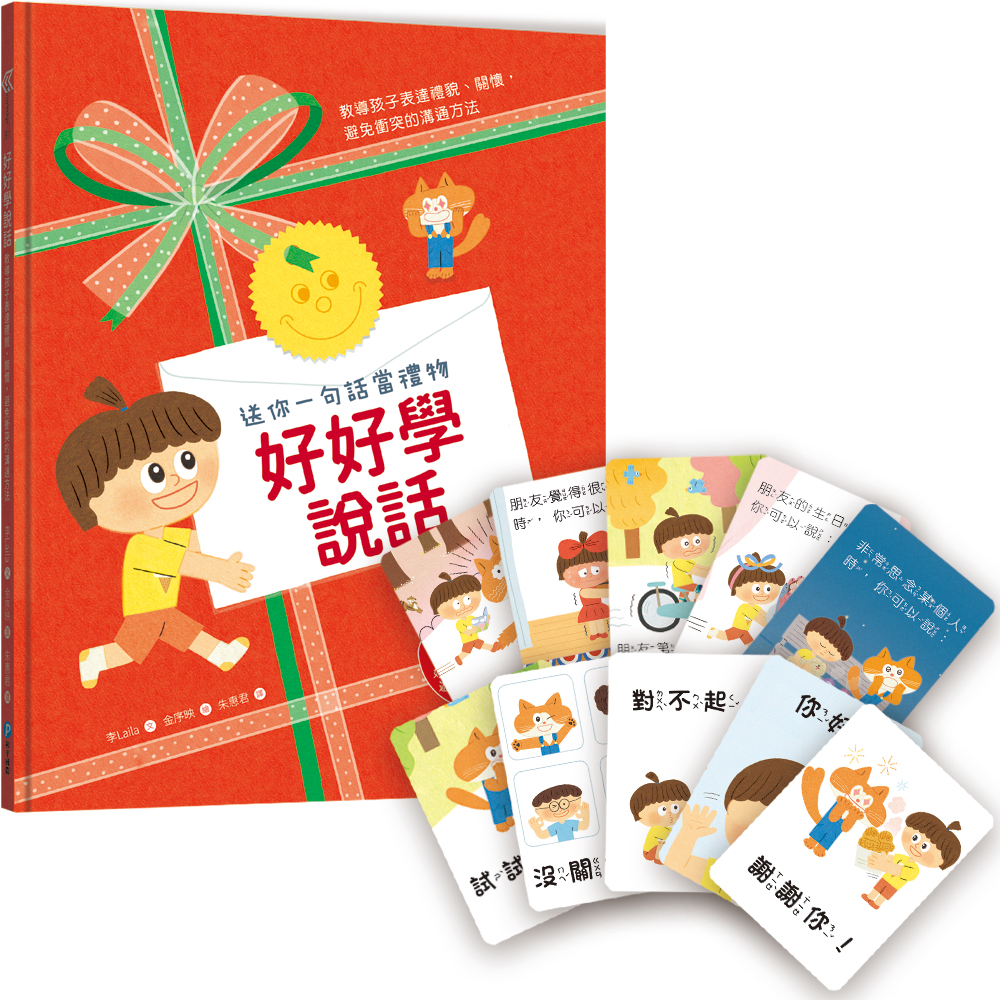

一起學習如何說話|好好學說話: 教導孩子表達禮貌、關懷, 避免衝突的溝通方法 (附18張好人緣互動遊戲圖卡)

內容

簡介 【送你一句:親切的、溫暖的、鼓勵的、關懷的好話當禮物】

一起學習如何好好說話,正確傳達心意,

讓溝通更順利,與家人、朋友更加親近!

職能治療師黃彥鈞撰寫本書「導讀」,請家長引導孩子好好說;

以及「好人緣互動遊戲」,教導如何利用遊戲圖卡與孩子互動。

18張好人緣互動遊戲圖卡,讓親子互動更有趣!

你好、謝謝、對不起,都是很簡短又簡單的話語,但只要說出口,就會變得很有力量,

讓人心情愉快、得到安慰、充滿勇氣。

書中教的話語雖然看起來不難,但對於某些孩子來說,要說出口會有點害羞,因此家長除了一起閱讀繪本外,還可利用本書所附的「好人緣互動遊戲圖卡」來與孩子遊戲,逐步引導孩子習慣開口說這些日常中經常會使用的話語。當孩子能說出有禮貌、關懷他人的話,以及懂得用正確的話語來避免與人發生衝突,自然會得到其他人的喜愛,並與人有良好溝通,對人際關係有正面的影響。

好好說話有多重要?

孩子在語言能力還不夠成熟前,可能會出現與家長無法好好溝通而哭鬧,與朋友無法好好溝通而爭吵,面對陌生環境時不敢開口等狀況。在這個階段,家長如何引導孩子正確表達想法,以及用適當的話語與人溝通,就變得非常重要。如果因為孩子還小,認為他長大自然就能學會,便放任不管,隨便他說什麼都不糾正的話,可能會因此錯過導正孩子觀念,以及培養說話前先思考的關鍵時期,造成他不顧他人感受,經常說出不適當話語的狀況。

因此,家長除了應該以身作則,在生活中示範良好的溝通方式外,也要觀察孩子面對不同狀況時的反應,說出的話是否恰當,並且不以強迫的方式教導孩子,而是要有耐心的去引導孩子逐漸習慣向人打招呼、表達感謝或歉意,以及懂得關心、鼓勵他人等。從小學習「好好說話」,對於情緒發展、學習、思考,以及將來的人際互動都會有所幫助。

本書以圖文方式呈現15種日常生活情境,透過引導讓孩子明白遇到不同狀況時,分別應該說哪些話,才能正確表達心中的想法,並且讓聽你說話的人也感受到你的禮貌、關懷與真心。千萬不能小看任何一句簡短的話語,任何人都可能因為你的一句話而感到開心、得到安慰、獲得勇氣,「你的一句話,會成為他人心中的珍貴禮物」。

好好說推薦

洪仲清∣臨床心理師

陳志恆∣諮商心理師、暢銷作家

曾心怡∣臨床心理師、伴旅心理治療所所長

黃之盈∣諮商心理師

黃瑽寧∣馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師、暢銷作家

駱郁芬∣臨床心理師、米露谷心理治療所所長

魏瑋志(澤爸)∣親職教育講師

羅寶鴻∣蒙特梭利親職教育專家

(依姓氏筆畫排列)

「好好說話,在家庭教育中特別重要。跟家長討論的經驗中,發現家長先學會好好說話,對孩子更有幫助。雖然童書裡提到的說話難度不高,家長卻不一定做得到。《好好學說話》裡面的表達,友善有愛,很值得家長常對孩子使用。如果家長從好好說話開始努力,正向教養可期!」

──洪仲清/臨床心理師

★透過15種日常生活情境,學習正向且良好的溝通方式。

★每句話語都很簡短,卻充滿力量,讓自己和他人都感到愉快。

★18張好人緣互動遊戲圖卡,讓孩子可反覆學習,也可進行親子互動遊戲。

★學習以正確話語表達心中想法,並懂得對他人付出關懷。

★好好說話能讓情緒不失控,避免與人發生衝突。

★培養社交能力,適應團體生活,擁有良好人際關係。

★職能治療師黃彥鈞寫給家長的「引導孩子好好說繪本導讀及好人緣互動遊戲」。

★教導孩子製作「好話禮物卡」及「貼心小語收藏罐」,讓傳達想法變得更有趣。

*適讀年齡:3~6歲

*有注音

好康優惠

新書報到 | 馬上選購

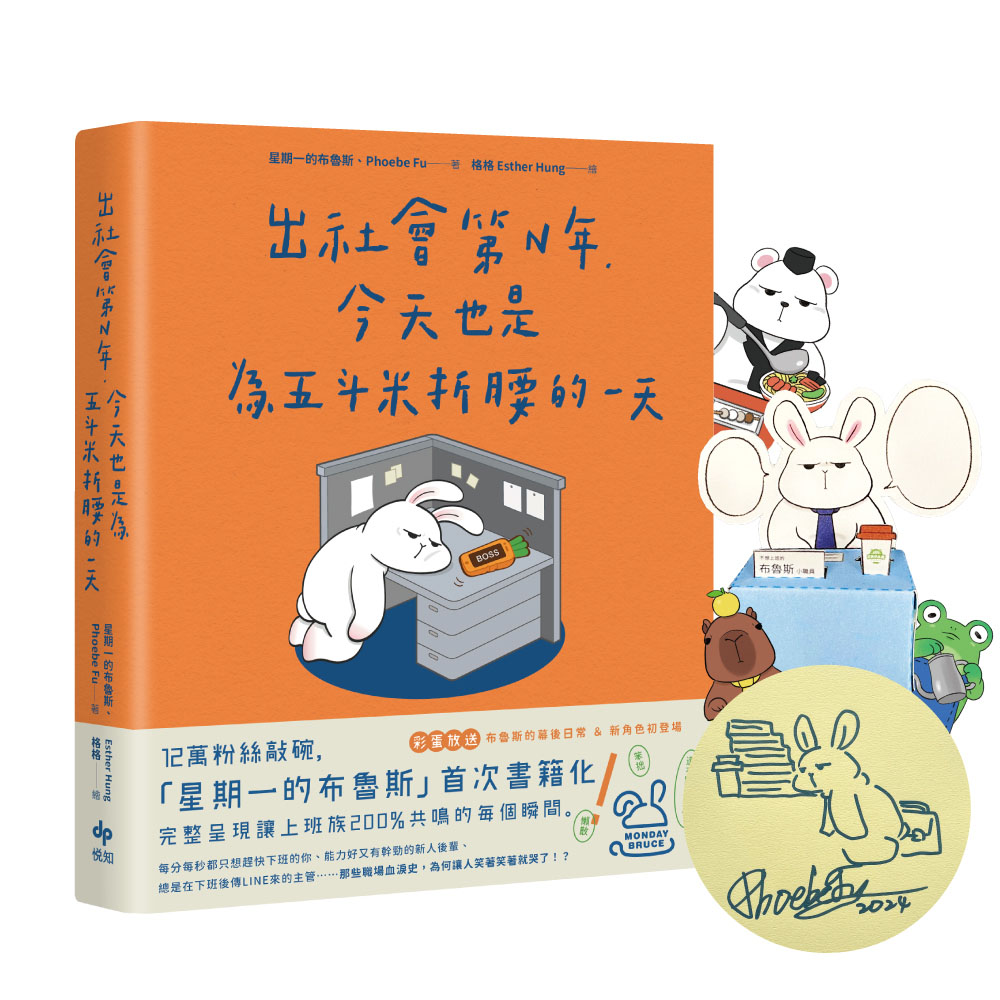

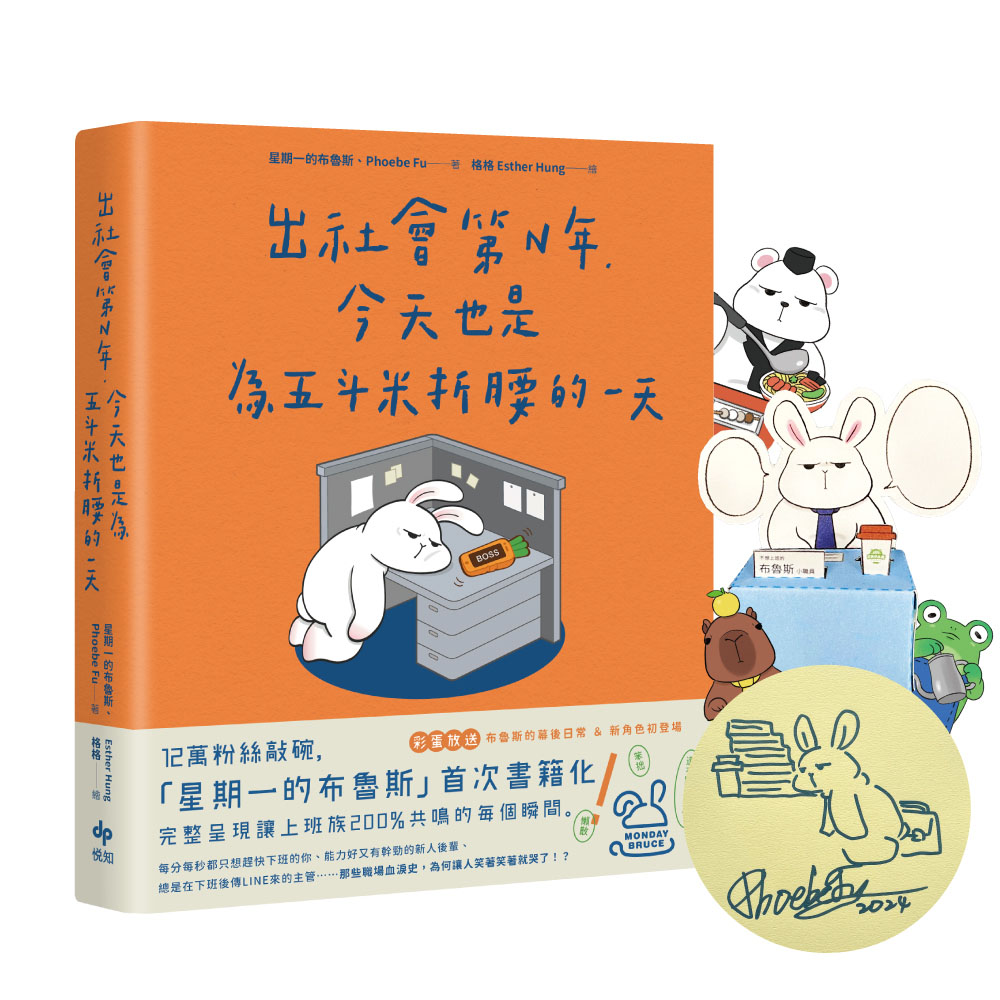

星期一的布魯斯書籍化|出社會第N年, 今天也是為五斗米折腰的一天 (附限量繪簽祝福/經典Q版角色立牌4款)

12萬粉絲敲碗,「星期一的布魯斯」首次書籍化!

完整呈現讓上班族200%共鳴的每個瞬間。

\限量繪簽祝福/

以質感丹迪紙扉頁,獻上親筆簽名與布魯斯招牌動作,

療癒所有心累的打工人們!

\一次擁有!加碼贈送4款經典Q版角色立牌/

精選富有手感的維納斯象牙紙印製而成(12 X17 cm),

按照簡單步驟即可DIY,還有空白對話框讓你自行填寫,

由布魯斯、史達博、呱克、阿酷,一起陪伴你的上班日常!

✦【彩蛋放送】布魯斯的幕後日常&新角色初登場

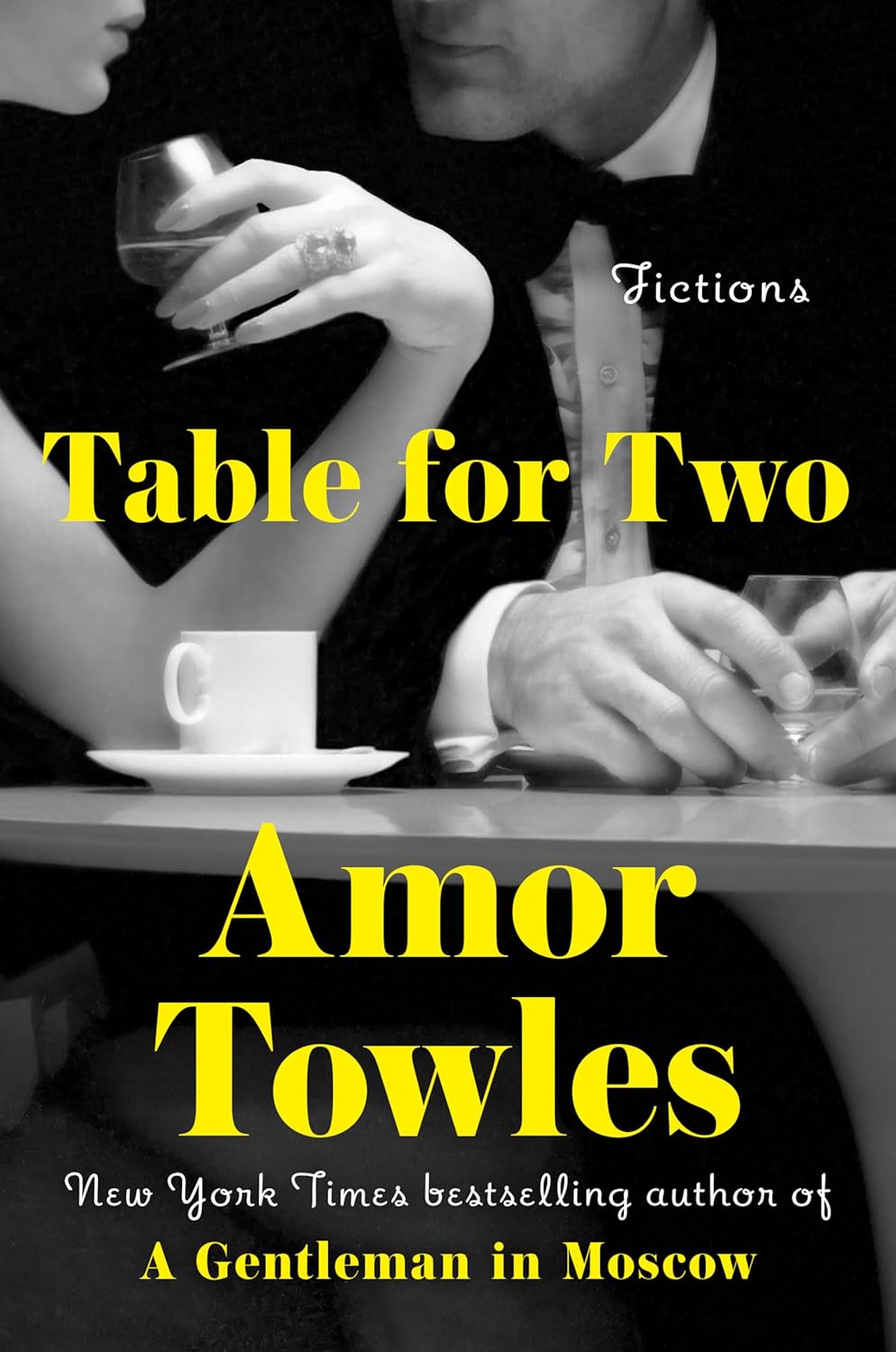

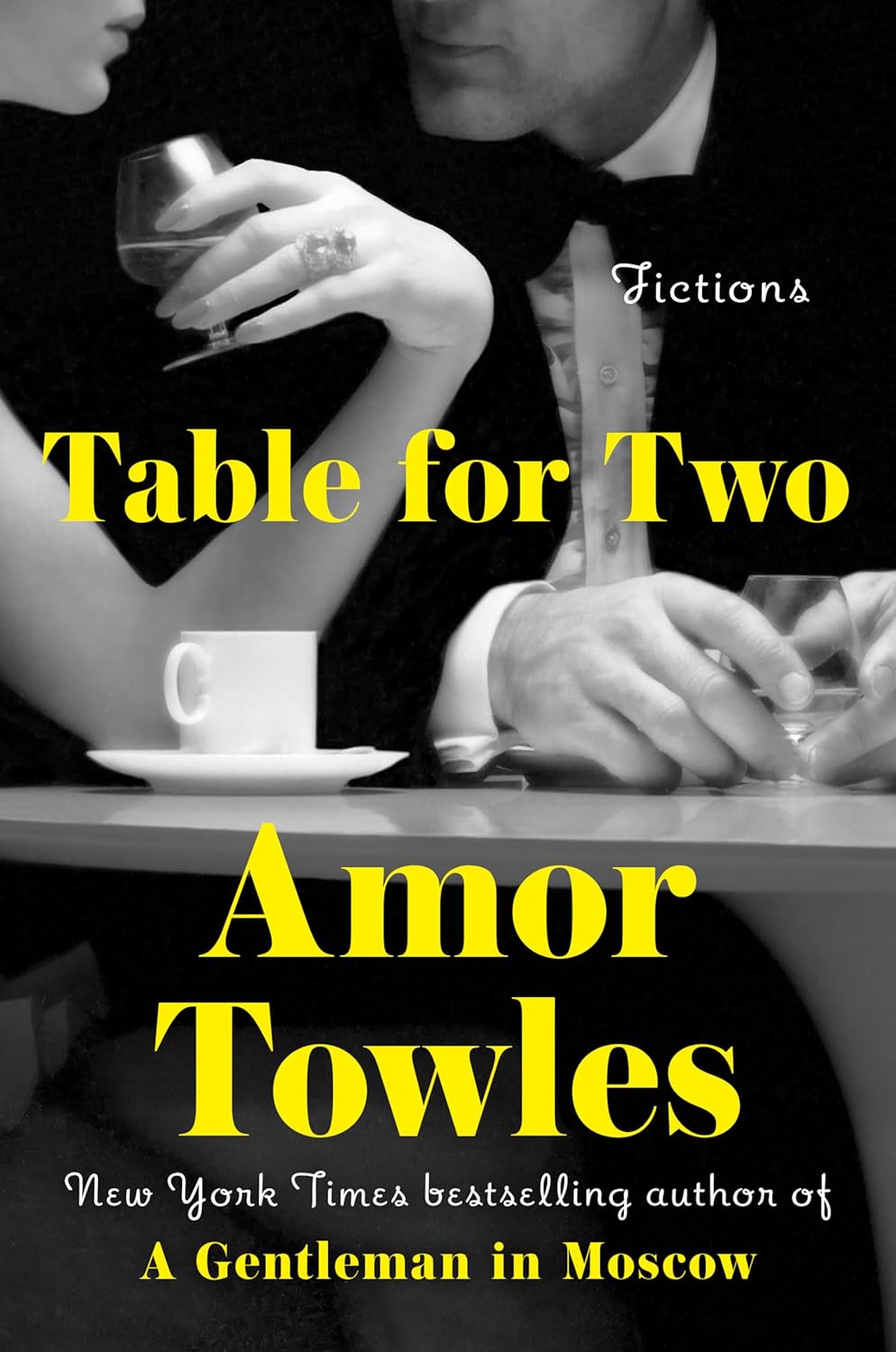

《林肯公路》作者最新|Table For Two

《莫斯科紳士》、《林肯公路》作者,亞莫爾.托歐斯2024最新!From the bestselling author of The Lincoln Highway , A Gentleman in Moscow , and Rules of Civility , a richly detailed and sharply drawn collection of stories set in New York and Los Angeles

The millions of readers of Amor Towles are in for a treat as he shares some of his shorter six stories set in New York City and a novella in Los Angeles. The New York stories, most of which are set around the turn of the millennium, take up everything from the death-defying acrobatics of the male ego, to the fateful consequences of brief encounters, and the delicate mechanics of comprise which operate at the heart of modern marriages.

In Towles’s novel, Rules of Civility , the indomitable Evelyn Ross leaves New York City in September, 1938, with the intention of returning home to Indiana. But as her train pulls into Chicago, where her parents are waiting, she instead extends her ticket to Los Angeles. Told from seven points of view, “Eve in Hollywood” describes how Eve crafts a new future for herself—and others—in the midst of Hollywood’s golden age.

Throughout the stories, two characters often find themselves sitting across a table for two where the direction of their futures may hinge upon what they say to each other next.

Written with his signature wit, humor, and sophistication, Table for Two is another glittering addition to Towles’s canon of stylish and transporting historical fiction.

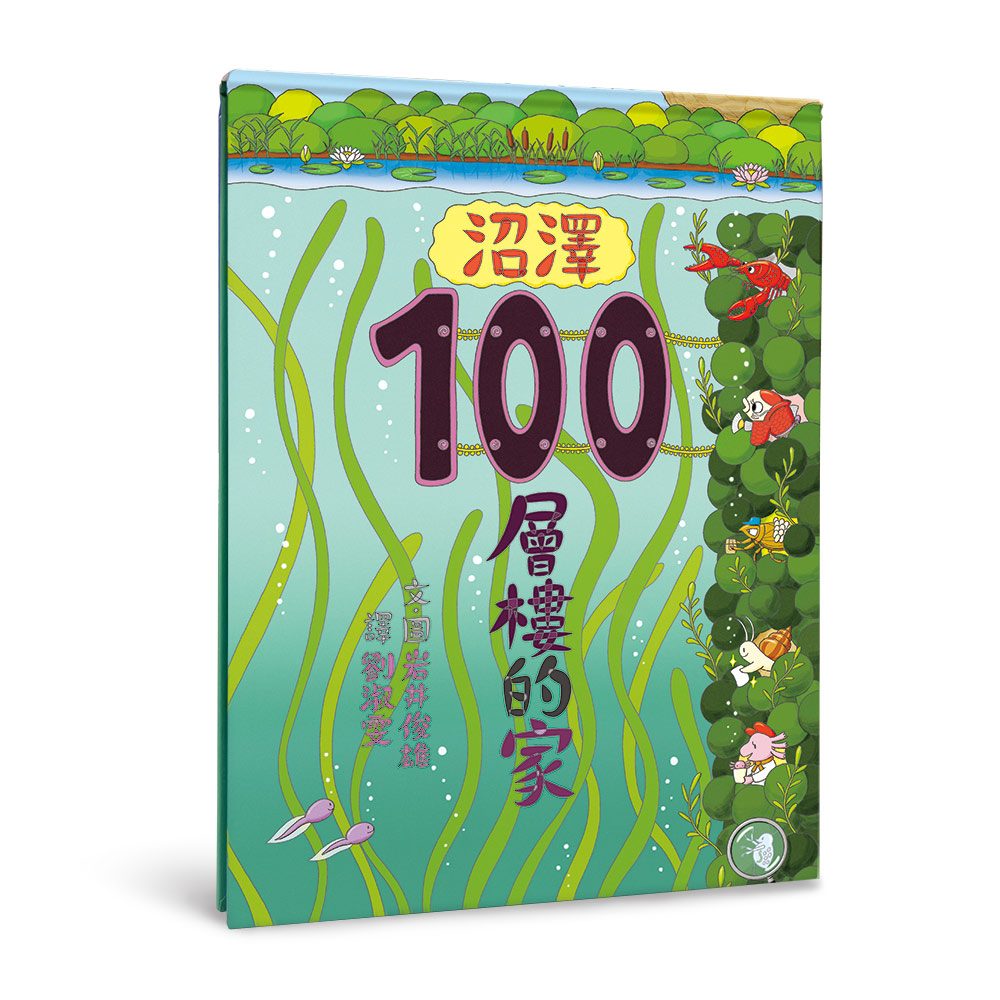

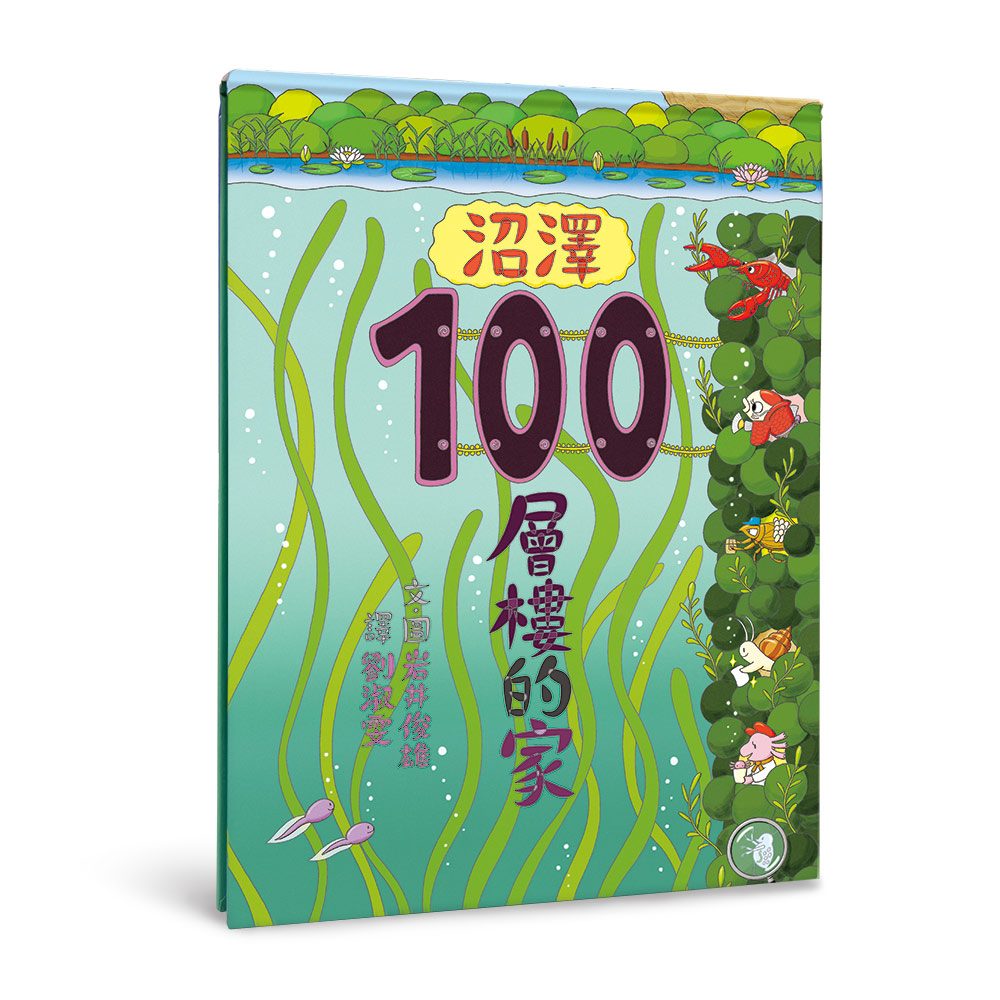

結合自然、數數與故事|沼澤100層樓的家

超人氣「100層樓的家」系列出版十五週年.第六彈重磅登場!

跟著小渦探索10種各異其趣的家,收穫100種觀察與驚喜!

最富巧思!

巨大的滿月岩掉進沼澤了!和勇敢的小渦一起游向沼澤深處尋求幫助,一邊培養問題解決能力,一邊認數字、學數數!

最妙趣橫生!

透過色彩繽紛的插圖和變化無窮的細節,生動展現豐富的沼澤生態,在探險過程中認識各種沼澤生物的特性!

最不可思議!

以直式跨頁圖向下探索沼澤世界,每一層樓都有新發現!最終滿月岩能否被搬移?小渦到底是什麼生物?等你來揭曉!

沼澤旁的巨大岩石「滿月岩」掉下來了!看著滿月岩一點一點的向下沉,為了不讓大家被壓扁,勇敢的蝌蚪小渦決定去尋求幫助。他游向沼澤底下,鑽進一個洞後,發現裡面竟然是一棟不可思議的房子!隨著小渦一層一層向下探索,他的身體也有了變化,最終他能找到幫手將滿月岩搬移,並揭曉自己與其他同伴的差異原因嗎?

【本書關鍵字】

生態繪本、數數、團隊合作、蝌蚪、冒險、沼澤

【本書資料】

無注音

適讀年齡:3〜7歲親子共讀;7歲以上自己閱讀

【本書特色】

1. 結合自然、數數、趣味故事的繪本

作者根據不同沼澤生物的特性,打造多樣化的樓層,讓孩子能在趣味故事中,一邊認識沼澤生態,一邊學數數。

2. 獨特文字閱讀法及豐富的繪畫細節讓孩子手不釋卷

由上往下翻閱的文字閱讀法,讓孩子擁有不一樣的閱讀體驗,並配合豐富的繪畫細節,讓孩子沉浸其中、手不釋卷。

3. 書末附沼澤生物知識補充

看完書後,想對書中的沼澤生物有進一步的認識嗎?快掃描書末附的QR Code,生物玩中學!

領券買書 | 閱讀推薦

生活好物 | 編輯精選

獨家限量復古綠金夾|LAMY Safari狩獵者鋼珠筆/ 2024獨家限量/ 復古綠金夾

Classic fashion retro green and gold !

2024 LAMY safari green and gold狩獵者系列 全球獨家 復古綠金夾 限量上市 !!

*全球:台灣/日本/韓國/泰國 四國 全球獨家販售*

2024年LAMY將「復古綠」和「潮流金」兩種時光倒流的復古流行色,運用充滿現代感的復古配色打造懷舊風格的設計美學。

2024 LAMY safari 狩獵者 全球獨家 復古綠金夾 系列 ,復古掀起了潮流,潮流又與復古交匯在一起。完美復古的綠與高質感的金色金屬線條完美的復古感。1910年代 - 新藝術風格,自然復古的綠色和華麗的潮流金色是新藝術風格的共同特徵,這就是為什麼綠色和金色會在這一時期成為主流和流行的顏色。

2024 LAMY safari green and gold狩獵者系列 全球獨家 復古綠金夾 系列:共有四款筆款,鋼筆/鋼珠筆/原子筆/自動鉛筆,復古綠色霧面筆身與筆蓋,搭配潮流金色筆夾,復古綠色霧面前端,黑色霧面筆蓋頂端,黑色不鏽鋼筆尖,復古色彩風格設計!

Safari 狩獵者系列 復古綠金夾 限量 鋼珠筆

LAMY 2024全球獨家限量 復古綠霧面ABS筆身/筆蓋,潮流金色迴紋針造型筆夾,人體工學復古綠霧面前端握把與黑色霧面筆蓋上蓋,使用M63鋼珠筆筆蕊。

時尚選物 | 超值登場

涼爽薄棉材質|JS/Loan Pintuck BL/短襯衫/白色(010)/FREE

日本觀點詮釋美式風格,並透過自主企劃的商品結合來自世界各地的選品組合而成,持續帶來男女皆可穿著的經典單品與尖端時裝,提供顧客跳出框架的時尚準則。

【2024SS】

JOURNAL STANDARD

大受歡迎的壓褶女式襯衫增添了新顏色,今年也上市啦!

這款女式襯衫衣身和袖子上設計有細褶,非常搶眼。

設計給人女人味十足的溫柔印象,無論上班還是休閒都可以著用。

亮點是透過使用可以涼爽穿著的薄棉質材料並添加針腳來表達的設計。

袖口採用了鬆緊帶設計,易於穿著,袖子的立體感很強,隨意捲起來穿也很可愛◎

**********************

透明度:黑色以外的有一點

襯布: 無

彈性: 無

光澤度:無

布料厚度: 薄

**********************

【工作人員穿著評論】

《員工K》

年齡:20歲後半 身高:158 cm 穿著尺寸:均碼

尺寸感:衣身和袖子都很寬鬆,穿著非常舒適。

材質感:100%純棉,不會太薄,穿著方便,在家也能洗滌。

穿著感:非常輕便舒適。

**********************

※因顏色不同,使用方法也不同。

※根據照明關係,顏色可能會看起來比實際顏色不同。

另外,根據電腦、智能手機等環境,產品和視頻的顏色可能會有所不同。

※產品的顏色請參閱產品上傳圖片。

穿著人員 身高:162,158cm 穿著尺碼:均碼

穿著人員 身高:158,163,165cm 穿著尺碼:均碼

穿著人員 身高:165cm 穿著尺碼:均碼

詳細拍攝人員 身高:162cm 穿著尺碼:均碼

尺碼:均碼,肩膀寬度:53,胸圍:48,總長:70,袖子長度:48,裄長度:74

[貨號:24051400906010]